常福寺館(常陸太田市常福地町)

常福寺は現在、那珂市瓜連の瓜連城跡地に建つ浄土宗の寺院である。

現在地に再建されたのは応永12年(1405)という。もともとは常陸太田市の現在の常福地町にあったという。

(常福地は天保年間に常福寺から改名されてもの。)

寺の創建されたのは延元年間(1336-1339)了実上人によるという。

佐竹氏から瓜連合戦の戦没者を弔うための寺院の建立を要請されたことによるという。

佐竹氏の援助を得て壮大な伽藍が並んでいたという。

しかし、嘉慶2年(1388)火災に遭いほとんどの建物が焼失してしまい瓜連城跡地に移転したという。

この地にはわずか50年ほどしか存在していなかったようである。

その場所は里川の西岸、妙見山(茅根向館)の北麓、字「三本杉」の地とされる。(新編常陸国誌)

佐都公民館の西側の民家付近、位置は36.5810、140.5375である。

↑東から見た寺跡、左は佐都公民館、道路は国道349号線。

現在、その場所は宅地と畑であるが、段々状になっている。これが寺跡らしい。

常福寺は寺院なのであるが、「館」が付く場合もある。

城館でもあったのである。

別名、修験善正院屋敷とも言われる。

|

|

|

| この段々が寺跡だったらしい。 |

佐都公民館から見た寺跡 |

寺跡の北側にある烟田氏の供養塔 |

修験者にもかかわっていたのである。

南にある妙見山にある星の宮神社36.5787、140.5365や北にある熊野神社36.5838、140.5368は修験に関わる神社であるのでここは修験者のメッカということか?

(熊野神社)

熊野神社には、建久4年(1193)頼朝が600町の土地を寄進したと伝えられている。

熊野神社は、建久4年(1193)頼朝が600町の土地を寄進したと伝えられている。

常福寺建立前から存在していたと思われ、修験者がいたのであろう。

常福寺がこの地に建てられたのは熊野神社が先にあったためであろう。

東下の旧棚倉街道から比高約35mの場所に熊野神社の社殿があり、その背後には広大な平場がある。

平場内部は若干の傾斜はあるが建物が存在していたと思われる。

この平場の北と南は深い谷になっており、国見山に通じる西側以外は防御性が高い。

平場の中央に高さ2mの段差が見られる。段差より西側は傾斜が増え建物の存在は分からない。

ここに修験に関わる建物が建っていたものと思われる。

南側を高さ3~4mの削り残しの土塁が覆う。

|

|

| 常福寺の北側にある熊野神社。 |

神社裏側(西側)には広い平坦地があり、段差が見られる。修験の建物があったのだろう。 |

戦国時代、修験者は軍事力の一旦を担っていたというので、その頭がいた常福寺は城館と見なしても差し支えないのかもしれない。

常福寺が瓜連城跡地に移転した後、この地にいた修験者はさてどうなったのだろう?

随行したのか?それとも熊野神社に拠点を移してそのままこの地にいたのか?

なお、天正19年(1591)、常陸国統一を目指す佐竹氏により、常陸南部の大掾系一族が佐竹氏の居城太田城に招かれて殺害される「南方三十三館主殺害事件」が起こり、烟田通幹兄弟も殺害されて烟田氏嫡流も断絶する。

明治以前は「南窓院」という修験者(山伏)の屋敷であった森家(里川西岸にある小山の南側の家)には、

「天正19年2月9日、烟田氏兄弟と家来1名の3人が、太田城へ向かう途中に、謀殺を察知してこの修験者の家に逃げ込み匿われた。

しかし探索の厳しさを知り、この地で三人とも自害したと言う。

そして近くに三人一緒に埋葬し、三本の杉の木を植えた。」という話が伝えられている。

その墓が寺跡北側に残る。

烟田氏に関わる事件は、常福寺移転から200年ほど後のことである。

その時、付近に修験者の屋敷があったというので移転したのは寺だけだったのかもしれない。

常福地要害(常陸太田市常福地)

さて、城の名前、まずどうしようかと悩んだ。

現在の地名は江戸時代天保年間に「寺」を「地」に変えたものである。

それをそのまま使ってよいものか?

でも大正時代にできた地名、「常陸太田」をそのまま城の名前に使っているので、まあいいか!

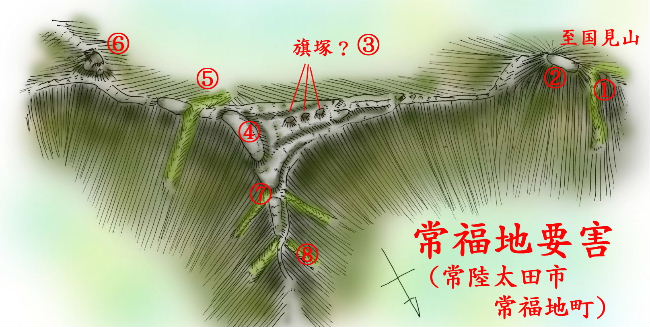

↑ 東から見た要害、右側のピーク。中央のピークが南出城。

ってことで名前は「常福地要害」とした。

城と確認したのは2023年1月である。

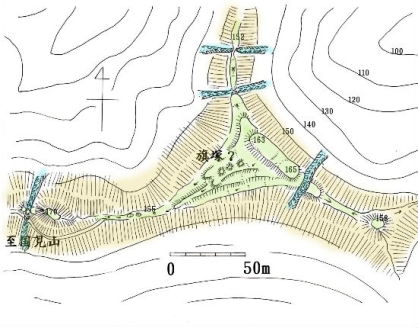

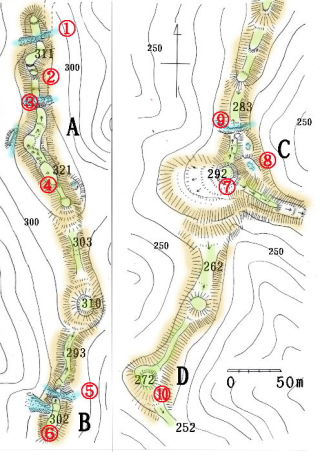

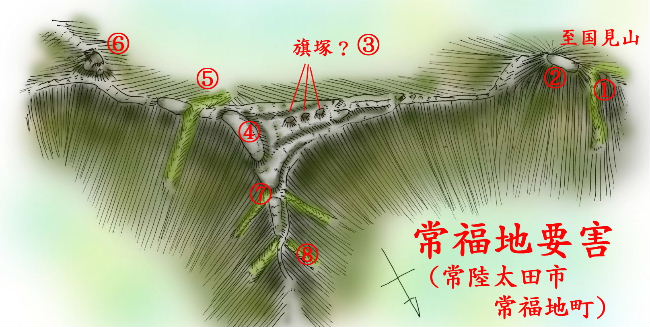

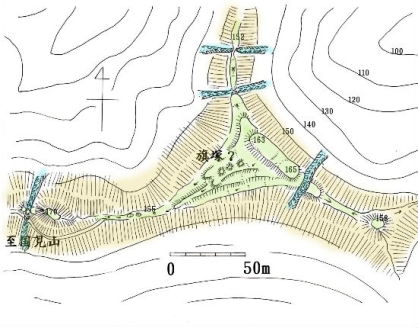

その常福地要害、国見山から東に派生した尾根のピーク部にある。

山頂の東約1㎞、36.5862、140.5334の地点である。標高は155~170mにかけてである。

明瞭な城郭遺構は4条の堀である。

それ以外の遺構は決めてに欠ける。

城は「逆T型」をし、東西約200m、南北最大約100mの規模である。

東西に物見台のようなピーク②、⑥があり、その間にある一辺約60mの三角形をした場所が主郭部④である。

主郭内は平坦ではなく、南西に向けて緩く傾斜し、曲輪内部は不整地である。

おもしろいのはそこに3つの高さ50㎝程度の旗塚と推定される土饅頭③があることである。

一部の塚には岩が置かれる。

|

|

|

| ①西端の堀切 |

②西端の物見台の上、長さ約10m、きちんと削平されている。 |

③主郭部にある旗塚と思われる土饅頭(黄色に着色) |

|

|

|

| ④主郭の北を覆う土塁の上部。 |

⑤主郭の東側の岩盤を掘り切った堀切 |

⑥城東端の物見台。ここから麓への道が延びる。 |

|

|

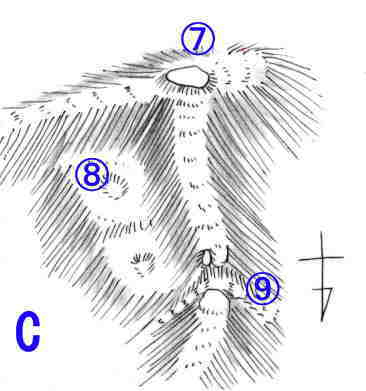

| ⑦北側に延びる尾根の1本目の堀切、竪堀が下る。 |

⑧北尾根2本目の堀切。竪堀が豪快に下る。 |

全体に一時的な避難場所、国見山への中継所といった感じである。

この主郭部分、ある程度の人数は収容できそうである。

そのような広い場所は国見山の北側部分以外、この山系には見当たらない。

東の麓の字名が「山古屋入」という。

ここに小屋、すなわち麓居館があった可能性もあるが、遺構らしきものは見られず、居館があったのかは何とも言えない。

ここより少し南の方、字「富士山」が標高が高く、居館を置くには適した場所である。

「入」は「奥」という意味であり「口」が付くと入口を表すようであるが、わざわざ「山」が付いているので、山の小屋への入り口を表している可能性もある。

(常福寺があったという字「三本杉」の西の山が字「三本杉入」であり、三本杉の奥を表しているようである。)

山古屋というので、小屋は山にあると解釈するのが妥当のようにも思え、この常福地要害を指しているのではないだろうか?

一方、常福寺の詰めの城という想定も成り立つが、両者の距離は900mほどあり、北西側になる。常福寺からは直接、西の国見山に登った方が手っ取り早い。

そもそも、常福寺館は室町初期の約50年間しか存在していなかったのであり得ない話であろう。

となると、熊野神社の地にあった修験の建物からの避難場所とも考えられる。

しかし、そこからこの城までには谷がある。谷を越えて向かう必要がある。

ここからも直接、国見山に向かった方が効率的のようにも思える。

しかし、国見山山頂までの間には途中、比較的広い場所はこの城以外にはないのである。

それなら中継点としての意味はあろう。

(常福地要害の出丸、出城群)

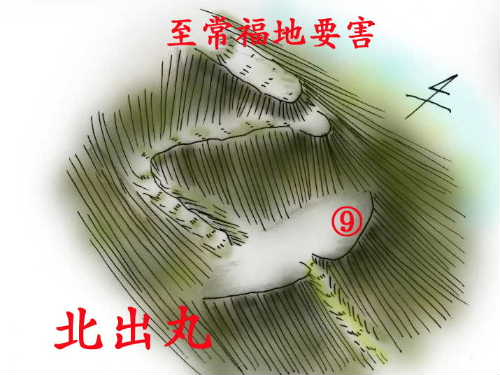

北に延びる尾根を約200m行き、東の山麓に下る途中に平場がある。

ここも出丸のような場所である。北出丸とする。

北に延びる尾根裾の住民を避難させるための避難援護施設か?

それとも、北尾根方面から攻撃する敵を迎撃する施設か?

|

⑨斜面の中腹を削平し、平場を造成している。

平場中央部から竪堀(通路)が斜面を下る。 |

常福地要害、尾根にあるので攻めるのなら尾根伝いであり、国見山から攻撃される可能性も想定される。

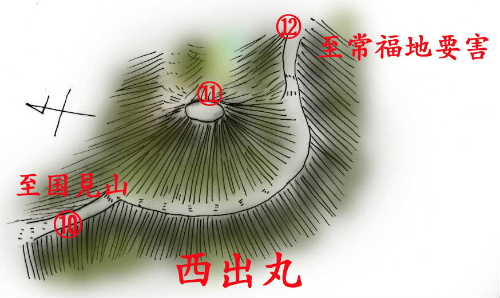

それを意識してか、城域西端の堀切の西約150mのピークに平坦地と国見山側と城側が土橋状になっている場所がある。

出丸のような施設であろう。一応、ここを西出丸とする。

堀切①から150mの距離なので、常福寺要害の城域内と言えるかもしれない。

|

|

|

⑩国見山側の土橋から見たピーク部。

道はピーク下で右にカーブする。 |

⑪ピーク上は径2mほどの平坦地になっている。 |

⑫ピーク東側の尾根は土橋状、この先が要害である。 |

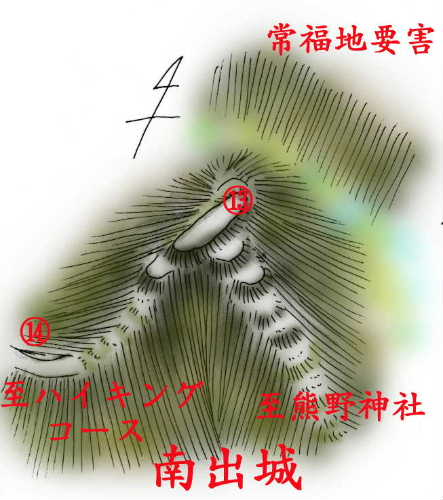

さらに常福地要害の主郭の南直線で約200m、深さ60mの深い谷を隔てた対岸の標高177mのピーク⑬がある。

ここは主郭部より標高が約10m高いのである。

|

木があるので分かりにくいが、ここから主郭内が丸見えなのである。

もちろん、ここから攻撃を受ける可能性はない。

でも、ここを占拠され、城内を覗き込まれ、鬨の声を挙げ威嚇されたら心理的ダメージは大きい。

このピーク、どこか曲輪っぽいのである。

長さは約12m、幅は2m弱であり、山の神であろうか、いくつかの朽ちた石祠がある。

周囲には腰曲輪のようなものがある。

南の耕山寺から国見山に延びるハイキングコースが通る尾根に通じる尾根⑭は土橋状である。

ここは出城ではないのかと思うが。

避難城兼国見山への中継所であるのは間違いないだろうが、ここを整備し、利用を想定した者は誰だったのだろうか?

どこかの館の詰の城としたら、その館はどこにあったのか?それとも熊野神社にいた修験者?はたまた麓の住民か? |

|

|

| ⑬ピーク上には石祠の残骸が多数見られる。 |

⑭ピークからハイキングコースに延びる尾根は土橋状である。 |

麓居館がどこにあったか分からない。

「山古屋入」「山古屋東方」「山古屋西方」という字名の場所には館があった感じはない。

しかし、これらの字名の南側に写真のような土塁がある。

ただし、そこは少し傾斜した斜面部なのである。

斜面部の館を置く例は少ないようにも思える。

これが館に伴うものか、耕作に伴うものか、あるいは馬囲いなのか、何とも言えない。

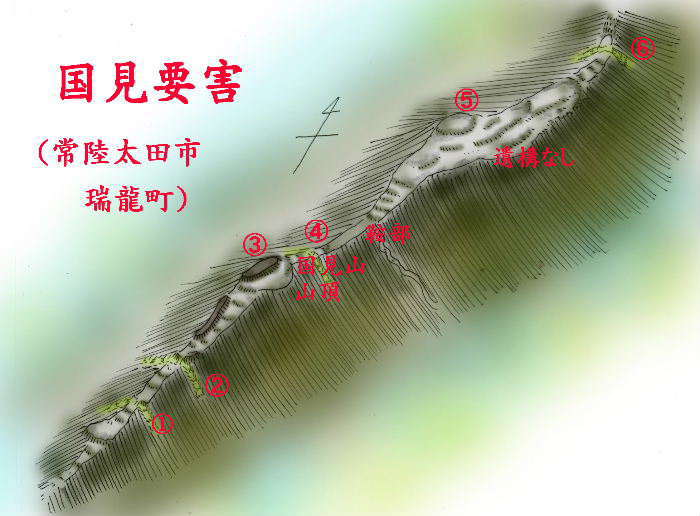

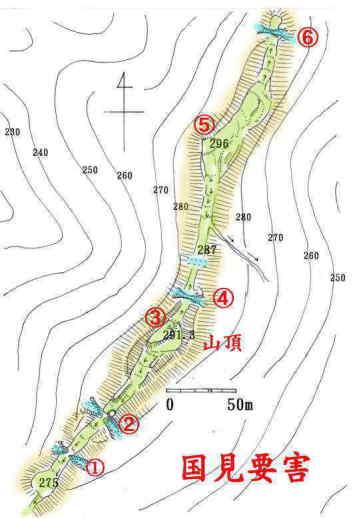

国見要害と国見山連珠城砦群(常陸太田市瑞龍町、上大門町、常福地町)

常陸太田市中心部、市役所の北約4㎞に国見山(291m)36.5879、140.5239がある。

この山へは里山のハイキングコースが整備されお手軽にハイキングが楽しめる。

山の名前は「国見ず」から来ているといい、山入の乱で佐竹氏の混乱状態に陥り弱体化した時を突いて常陸に侵攻した奥州の葦名、田村、伊達、岩城等の連合軍が常陸太田城を直前で佐竹氏の軍に敗れ、この山に逃げ込んだが包囲され、帰国が叶わず、故郷を偲んで自害したという伝説による。

別名「追腹山」等と言う不気味な名前もある。

これがどこまで事実なのかは分からないが、延徳元年(1489)に侵攻が起き、深荻の戦いで佐竹勢を破り、常陸太田城に迫るが佐竹勢の反撃を受け、撃退されたというのは事実らしい。

その後、この伝説のようなことがあったのかは何とも言えないが、退路が里川沿いの谷しかなく、退路を断たれた場合、山に逃げ込むしかないので、敗残兵の一部がここに逃げ、脱出困難を悟り絶望して自害したことはあり得るかもしれない。

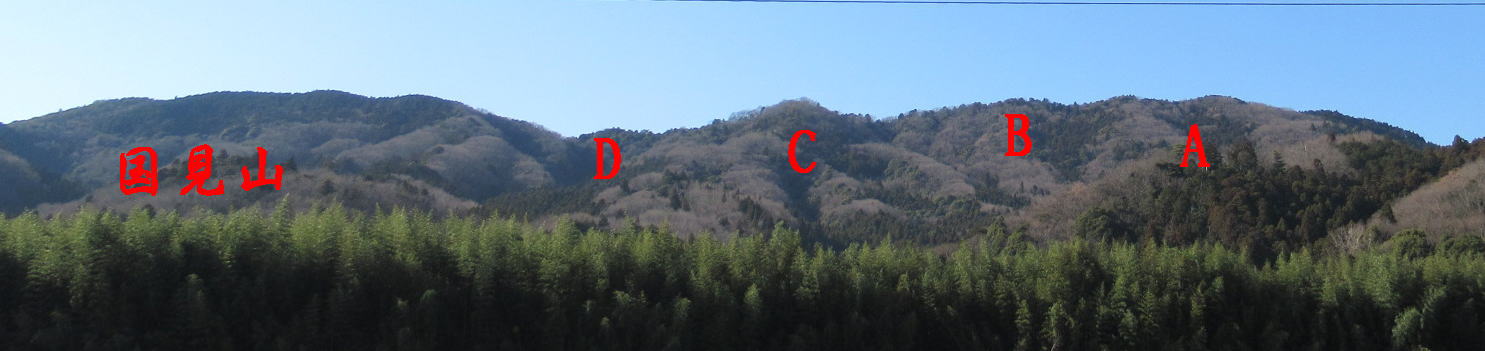

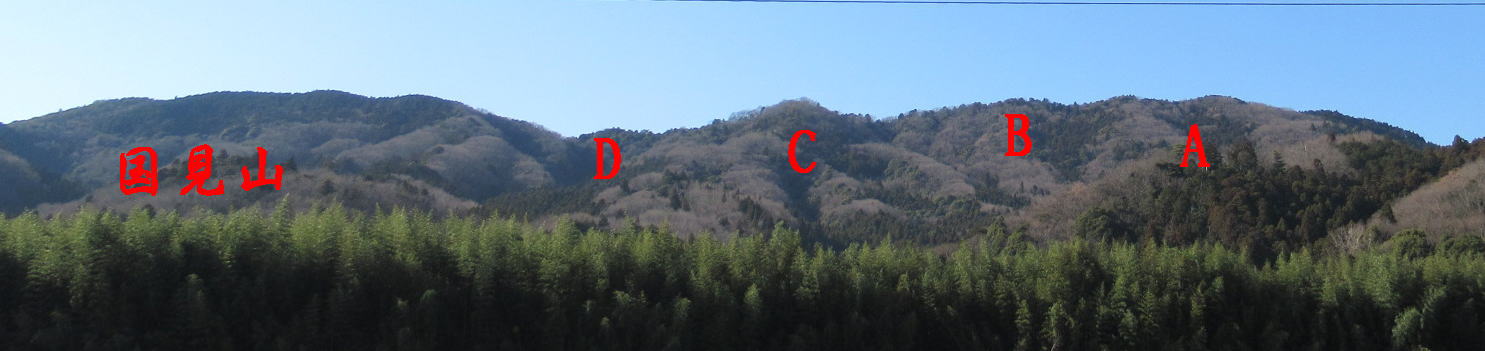

↑ 東側の春友地区から見た国見山山系。撮影場所からの比高は約250m。南北約1.3kmの尾根状の山である。

その国見山には2006年の秋に登った。

この山からは南方面が一望でき、なかなかの眺望だった。

見えないはずの鹿島コンビナートが浮き上がって映った屈折現象の写真を撮ったのもこの山だった。

2020年秋、国見山から直線で1.0㎞北の山付近に城郭遺構と思われるものがあるという情報があった。

また、国見山の直ぐ北側にも城郭があるとの情報もあった。

そのため、2021年1月6日にそこに行ってみた。

国見山とそこから十国トンネル方面、北に続く山系、低い山とは言え標高は300m程度の尾根状になっている。

麓から登るとなると比高は約250m、これはけっこうきつい。

そこで国見山から北に1.4㎞の所に国見林道が通っているので、そこまで車で行って高度を稼ぐセコイことを考える。

林道経由で高い場所まで行ければ、登りのエネルギー消費が節約でき、疲労も少ない。

後は精々アップダウン程度で済む。

林道は我が2シーターの4WD(何のことはない軽トラだが)の得意中の得意、その性能、能力を発揮する場である。

山系の北端に近い林道脇に車を止め、そこから国見山から延びる尾根を南下すると尾根上に堀切らしいものがある。

尾根をどんどん南下すると堀切らしいものや、ピーク上を平坦にした平場が次々出てくるが、それほどの規模とメリハリがあるものではない。中途半端なのである。

|

| ①南尾根の1本目の堀切、かなり埋没している。 |

|

| ②南尾根、山頂直下の堀切末端部。 |

|

|

そんなことをしているうちにどこかで見たことあるような場所に。

そう国見山まで来てしまったのだ。

実に14年振りである。

でも当時と違い木が成長したのか、眺望が悪い。(14年前は伐採が行われており、眺望がよかった。)

ここで振り返って思ったのだが、「国見山の直ぐ北側の城郭」に相当する場所には明確な城郭遺構はなかった。

それより、この国見山自体がどうやら城ではないか?

|

|

| ③山頂部、西側が盛り上がっているが、遺構かどうか? |

④山頂から北に下る尾根にある堀切。 |

|

|

⑤山頂北、鞍部を経た北のピークは山頂より5m高い。

そこはかなり広い。 |

⑥最北端の堀切。かなり埋もれている。 |

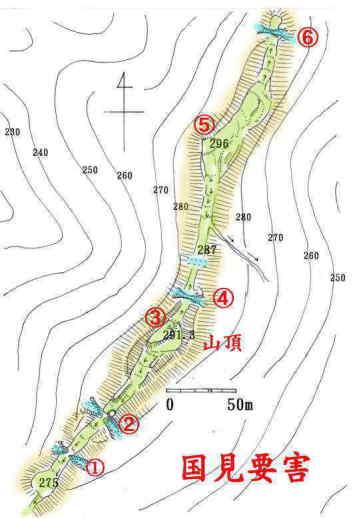

山頂③の南側尾根に堀切が2本①、②、山頂の北側に1本④、かなり埋没が進んでいるがちゃんと遺構が存在しているのだ。

14年前には全く気が付かなかった。

当時はそれほど城は見ていなかったので目が肥えていなかったということと、ここは城ではないという先入観があったためであろう。

結局、城としては南北に長い尾根を利用した全長約120mの規模に過ぎないものである。

実質、山頂部のみであり、南北の緩やかな尾根の途中を堀切で遮断したに過ぎないものである。

国見山の山頂部⑤の北側は一度、比高で約5m下がって鞍部になり、その北側が再度、緩やかに登りになって行くが堀切はない。

尾根上は広くなり、平坦であり屈曲しながら北に続く。

結局、平場のみであり城郭遺構は確認できない。

この場所(36.5892、1405244)は標高は296mと国見山より若干高い。

北端に堀切⑥を持つ平場のような場所があり、一気に約40m高度を下げ鞍部になる。

この北側のエリア全長は約100mである。

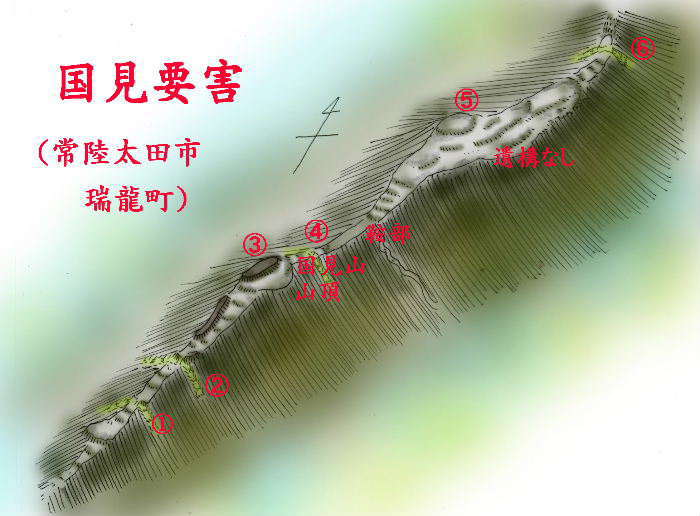

「国見要害」の範囲をどこまでかと考えると、山頂部付近約120mの遺構だけでなく、その北側のエリアも含むのではないかと推定する。

むしろ、北側のエリアが主体部であり、山頂部は北側エリアを守るためのものではないかと思われる。

さて、この城を誰が築いたか?

常陸に侵攻してきた奥州連合軍が常陸太田攻めの拠点として築いた可能性がある。

簡素な造りは陣城と言った感じである。しかし、陣城としては比高が約250m、これは高過ぎる感じがする。

土地勘の少ない敵地の深い山に陣取るものだろうか?また、攻略戦に敗れた奥州連合軍の敗残兵が造った可能性もあるが、敗残の兵にそんな余裕があるものだろうか?

比較的食料が確保されており、若干の期間、ここに立て籠もることができたなら、この程度の臨時築城は可能かもしれないが。

しかし、この仮説は国見山の北につながる山系の尾根上にある城郭遺構を考えればこの仮説は否定されよう。

先に「国見山の北につながる山系にある堀切らしいもの」と書いたが、国見山に城郭があったことにより、「らしいもの」ではなく、「本物」の城郭遺構と言えるであろう。

すなわち、国見山山系全体が1つの連続した城郭群ということになる。

山系全体に渡り城郭が築かれる例としては長野県上田市の村上氏による「太郎山連珠城砦群」や「三水山城砦群」があるが、ここも規模は小さいものの連珠城砦群と言えよう。

このため「国見山連珠城砦群」とする。(本来、国見要害も含まれるが、ここでの記述は別扱いにした。)

この山系にはいくつかのピークがあり、ピーク上が平場になり、所々に堀切があるが、全ての堀切は北からの接近を警戒するように構築されている。

すなわち、国見要害への接近を警戒するように構築されている。

おそらく山系の尾根上にはピーク間を結ぶように道が存在し、関所のように警戒ポイントがあった感じである。

このような連珠城砦群を土地勘もない奥州連合軍が臨時築城したとは思えない。

山を熟知した者でないと造れないだろう。

この侵攻事件のもっと以前あるいは以後に別の目的で整備したものだろう。

その目的とは?

国見要害はかなり比高の高い山にあるので、戦闘用というより、戦時の住民の避難城ではなかったかと思う。

西に下る尾根の末端が北大門城であるので、北大門城の詰めの城及び住民の避難場所として整備した可能性が想定されよう。

既に存在していたその城を奥州連合軍が利用した可能性はあろう。

この山、北側のエリアには結構な人数を収容できそうである。北に続く山系の城砦群は国見山への北からの接近を警戒・阻止する目的のものではなかったか。

もう1つは交通路確保のためが挙げられる。戦国時代、平時は平地を通る街道を使っていただろう。

しかし、平地の道は災害時に洪水等で遮断されやすい。また、戦時には山上からの奇襲も受けやすし、山を占拠されたらそれだけで通れなくなるというリスクもある。

このため、バイパスとして山上の尾根上を通る街道も存在し、併用していたと思われる。

山上の道は洪水等の災害で被害を受け遮断されるリスクは少ない、また、奇襲も受けにくいという利点がある。

その街道確保のための施設として連珠城砦群が造られた可能性がある。

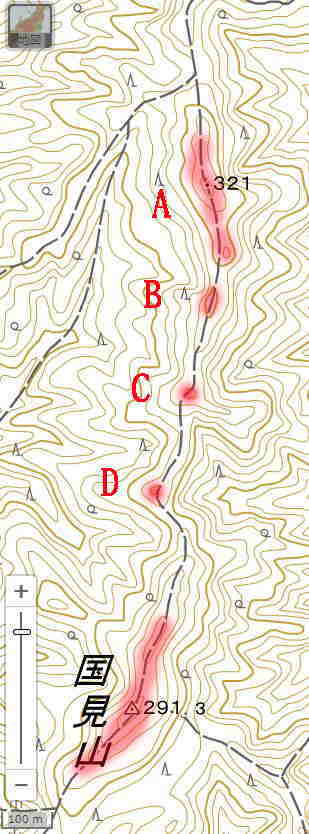

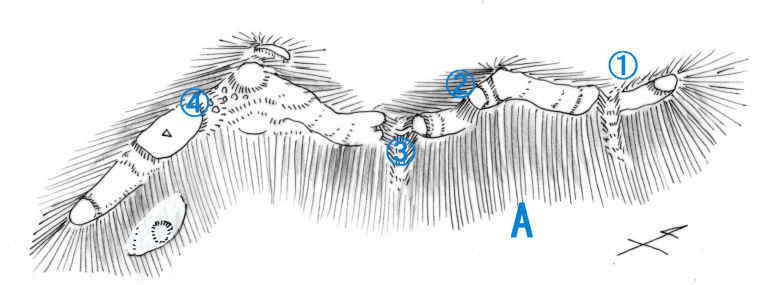

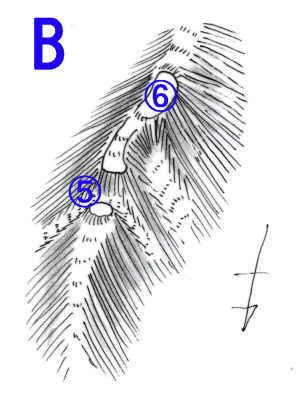

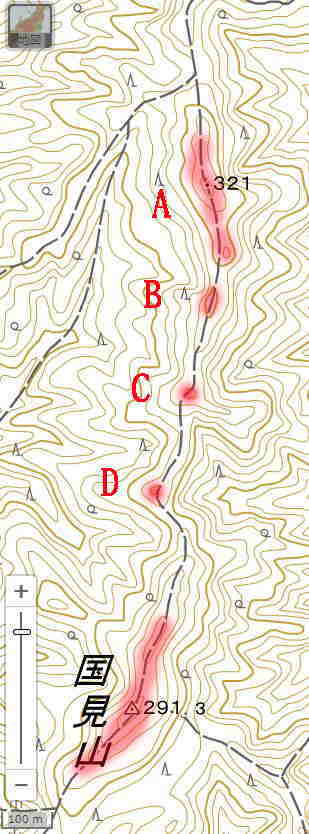

国見山から北に続く山系には大きく分けて4つのピークがある。北からA、B、C、Dとする。

Aは国土地理院の地図に321mの標高表示のある山(36.5967、140.5256)である。国見山からは北約1㎞の距離にある。

BはAの南、標高302mの山(36.5940、140.5256)である。国見山からは北約800mの距離にある。

CはBの南、標高291mの山(36.5934、140.5251)である。国見山からは北約600mの距離にある。

DはCの南、標高271mの山(36.5917、140.5244)である。国見山からは北約400mの距離にある。

|

|

|

①A北端の堀切。

右下まで重機が入り、右側の竪堀が半壊状態。 |

②Aの鞍部、、南端に堀切③がある。 |

③鞍部の南端にある堀切。 |

|

|

|

④標高321mの三角点のある場所がAの主郭。

広く平坦になっている。ここから南に堀切はない。 |

⑤B北端の堀切 |

⑥Bの主郭部は狭い。西側(左)が竪堀状になっている。

、⑤の堀切は先端下部に位置する。 |

|

|

|

| ⑦Cの頂上部は平場になっている。 |

⑧Cの北東下にある窪みは天水溜か? |

⑨Cの北下にある堀切。 |

←⑩Dの山頂部、平場があるのみで堀切等は見られない。

←⑩Dの山頂部、平場があるのみで堀切等は見られない。

Aは三角点がある場所が主郭であり、そこから北に延びる尾根上を約80mに渡り削平し広くした感じであり、最大幅は10mほどある。

北端部が堀切①になっており、物見のような曲輪がL形に約30m続き、鞍部②を経て、その南端が堀切③となる。

一方、三角点④の南は平坦地が約30m続き、先端が少し高い平場となり、高度で約20mを緩やかに下り標高303mの鞍部となる。

この鞍部に堀切があったような痕跡が見られる。

更に南標高310mのピークがある。

明らかに北側に厳重な造りである。

ここからさらに緩やかな下りとなり標高293mの鞍部となる。

その南がBである。北側に堀切⑤があり、ピーク部⑥が長さ約20mの平坦な細尾根状で西側は崩落したような感じである。

この南側は尾根が下りになっているだけであり、堀切はない。

Bは北しか意識していない造りである。

鞍部を経て登りとなり、Cに至るが、ピーク⑦の北側尾根に堀切⑨が確認できる。

ピークの北東下に2段に渡り窪み⑧が見られる。

山のピーク部直下であるので井戸ではないと思われるが、これは何だろうか?

天水溜めか?

Cの南側はかなり急傾斜な斜面である。

この傾斜だと堀切も不要であろう。

Cのピークから一気に比高30m下ると鞍部になり、その先に平場があり、Dに至るが、Dは平坦な平場⑩があるだけで堀切等は確認できない。

Cから南に比高約20m下り、標高254mの鞍部を経て、今度は登りとなり、その先が国見山の北のピークとなる。

以上が4つの遺構の概要であるが、Dは繋ぎの場所といった感じであるが、A~Cは北側にしか防御遺構がなく、明らかに北からの侵攻を阻止する目的の構造となっており、国見山(国見要害)に続く尾根上のルートを防衛することが目的ということが見て取れる。