太郎山城塞群制覇

太郎山城塞群とは長野県上田市の北側を覆う太郎山山系に築かれた城の総称である。村上連珠砦群ともいう。

この山系には20城ほどが築かれているという。

いずれもこの地の戦国大名村上氏によって築かれたと言われるが、どのような活躍を見せたのかは分からない。

武田氏の侵攻を受けた砥石城合戦には使われていたようである。

武田氏に占領された頃には使われてなかったようであるが、天正壬午の乱において真田VS上杉の戦いで虚空蔵山城が登場する。

徳川氏に属し、上田城を築城していた真田氏に対して上杉軍が太郎山城砦群に兵を入れ牽制し、そこを真田氏が攻撃したという。

この太郎山城塞群、ほとんどが石積みを持つ城であり、それほど規模が大きいわけではないが、見ごたえがある。

城のある場所の標高が1000m近く、眺望も抜群であり、城マニアには人気がある。

しかし、なかなか行けない。

何しろ険しい高い山にある。

山系の主尾根にある城については尾根を縦走すれば比較的容易に制服できる。

問題は主尾根から派生した支尾根にある城である。

主尾根から下るか、麓から支尾根を登ることになり、手間がかかる。

そんなこともあり、太郎山城塞群には計4回のチャレンジでようやく制覇できた。

初回のチャレンジは2011年であった。「らんまる」殿のご支援を得て主尾根の城塞群を制覇した。

その後、2回は単独で残りを片付け、残ったのが「燕城」と「物見城」である。

2つとも特に大きな城ではない。行かなくても別にどうでもいいと言えばいいのであるが・・・でも、それがそうでもない。

やっぱり「気になる」のだ。喉に小骨が刺さっているような・・便秘のような・・。

しかし、「燕城」と「物見城」の行き方、なかなか難しい。特に「燕城」が難関である。

かくなる上は地元に住まわれる盟友「らんまる」殿に再度、支援を依頼した。

さすが、地元の雄、おかげを以て制服実現。これを以て太郎山城塞群制覇完了である。

この場を借りて「らんまる」殿に厚く感謝いたします。

ところで、この日、2024年5月11日、気温はmax31℃、山の上は若干涼しいとは言えバテバテ。

さらに山城2城ほどチャレンジはしたが、途中で二人ともへばり攻城は断念することとなった。

やっぱり、夏場のヤバイ山城なんて無謀だ!

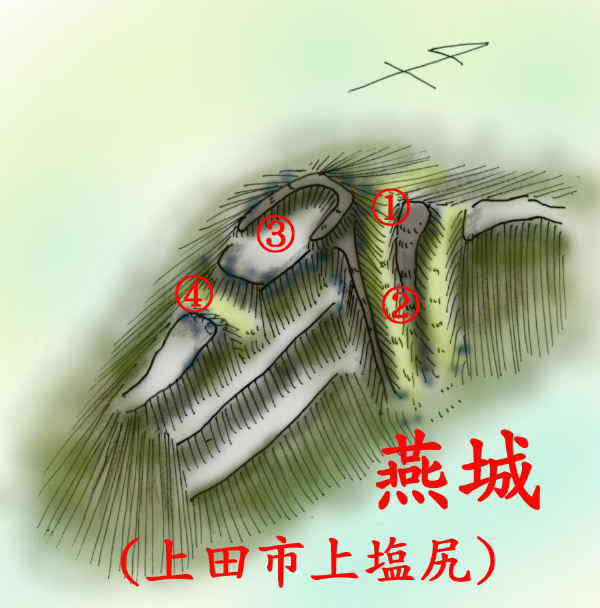

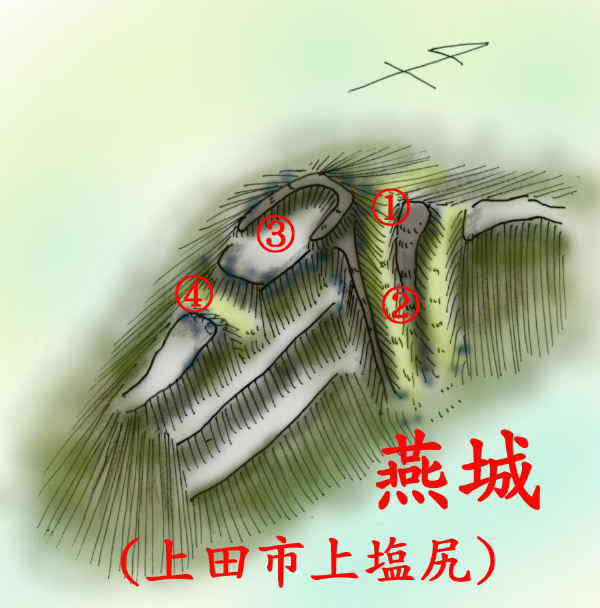

燕城(上田市上塩尻)36.4215、138.2132

「つばくら」と読むのだそうである。

「しなの鉄道」西上田駅の北東の山にある。

太郎山山系の主尾根部にある鳥小屋城から南東に延びる尾根にあり、この尾根の少し上に「ケムリの城」がある。

同じ尾根筋なので「ケムリの城」から尾根を下ると行けるそうだが、このルート、崖があり危険で行きにくいとのことである。

太郎山城塞群の城の中では比較的標高が低い場所にある。と、言っても標高は632m、比高は約210mである。

これでも低い方なのである。

↑南の麓を通る国道18号線から見上げた城址

しかも山の傾斜はすごい。斜度は30度は越えるだろう。

麓から登るのがいいようだが、入り口が分からない。表示も出ていない。

多分、行く人もいないのであろう。

このため、太郎山城塞群の中で最難関の城と言われている。

|

そこは地元の住人「らんまる」殿の案内、入り口はばっちり。

で、登り始めるが・・・。道はあるのだが、斜度がきつく、しかも山はクヌギの林である。

落ち葉が道にたまり場所によっては膝までの深さになる。

これじゃあ新雪の雪山と同じである。

歩くのに抵抗が凄い。疲れる。

怖いのは落ち葉の下に石や段差が隠れていることである。

思わず踏み外したりしてこけるのである。

さらに困惑させるのが、この山、各所に石積みがあるのである。それも城の直下にまである。

これは養蚕が盛んな頃、この山の斜面が桑畑だった名残である。

しかし、その事実を知らなければ、この石積み、城郭遺構だと言っても違和感はない。

何とか城址にたどり着くが、そこは尾根の途中にある平場を利用して築城されている。

基本単郭であり、尾根続きをおなじみの二重堀切①で遮断し、尾根の下り側にも堀切④を置くだけである。

主郭③は22×10mの広さ、南側以外を土塁がU字型に覆う。

背後の堀切は深さ約5m、縦土塁を伴った竪堀②が東下る。

二重目の堀切の東側の竪堀部分が現在の登城路になっている。

主郭の東斜面には2条の犬走りのような帯曲輪がある。

二重堀切の先は土橋状になっており、その先の尾根が「ケムリの城」まで急傾斜で登っていく。

この西下に「西平」という緩斜面があり、石積みがあるがここは桑畑だったようであるが、当時は小屋があったのかもしれない。 |

|

|

| ①城の北側、ケムリの城に続く尾根は二重堀切で遮断する。 |

② ①の堀切から東下に下る竪堀は竪土塁を伴う。 |

|

|

| ③ 主郭内部。土塁がU字形に覆う。 |

④ 主郭の南側の堀切 |

この城、物見台程度の規模である。

最も麓に近い場所にあるのだが、上に2つの城があり、ここまで多重に物見の砦が必要なのか、疑問である。

確かに麓に近いほど、敵の状況を詳しく把握できるが・・それでも比高210mである。

どこまで見えるか、限界があろう。

どちらかと言うと、尾根上の比較的広い平場が敵に占拠されるのを嫌って築城したようにも思える。

(宮坂武男「信濃の山城と館」3,「らんまる攻城戦記」を参考にした。)

物見城(上田市上塩尻)36.4234、138.2073

燕城、ケムリの城がある尾根の1つ西側の支尾根にあり、この2つの尾根間は鋭い谷になっている。

標高は695m、比高は275mもある。

↑主尾根上の菖蒲平から見た南東下の物見城と上田市街、右下に千曲川、中央に北陸新幹線、左上の森が上田城である。

燕城から谷をトラバースして行けるようにも思えるが無理である。

それほどこの山系、傾斜がきついのである。

さらに谷も深い。

|

|

|

| ①城北側の二重堀切1本目 |

②二重堀切2本目 |

|

|

| ③城中央部にある曲輪は周囲を石で補強されている。 |

④主郭背後の岩盤堀切 |

|

しかし、太郎山山系の主尾根から下ると10分程度で行けるのである。

問題はこの主尾根に行くことである。

主尾根に出れば、ケムリの城も同じように行けるし、主尾根上を西に行けば和合城にも、東に行けば(結構な登りになるが)鳥小屋城、高津屋城、虚空蔵山城にも行けるのである。

そして坂城側からここまで林道が延びているのである。

4WD車であれば問題なくここまで来れるし、林道がぬかるんでいなければ普通の車でも主尾根部まで来れるのである。

この位置36.4263、138.2072、標高750m、駐車場もある。

ここから主尾根に出て、南に50mほど下れば城である。

|

|

| ⑤主郭、ここからは上田盆地一帯が良く見える。 |

⑥主郭の南側の切岸は石積みで補強されている。 |

この城、主郭部は小さいものである。

城域の半分以上は堀切が占める。

堀切だらけの城と言える。

その本数6本、それもほとんどが岩盤を掘り切ったもの。異常に思えるほどである。

尾根を下って行くとまず、定番の二重堀切①、②がお出向かえ。

堀切のある尾根の上側の方が高いのでここをばっちり掘り切って遮断する。

この構造は東の支尾根にあるケムリの城と同じである。

その南側に小曲輪があり、三重堀切を介し、石で土留めした曲輪③を経て岩盤堀切④を越えると主郭である。

主郭⑤は団扇形をしており、南端部が主要部の物見である。

その切岸⑥は石積みで補強されている。

(宮坂武男「信濃の山城と館」3,「らんまる攻城戦記」を参考にした。)

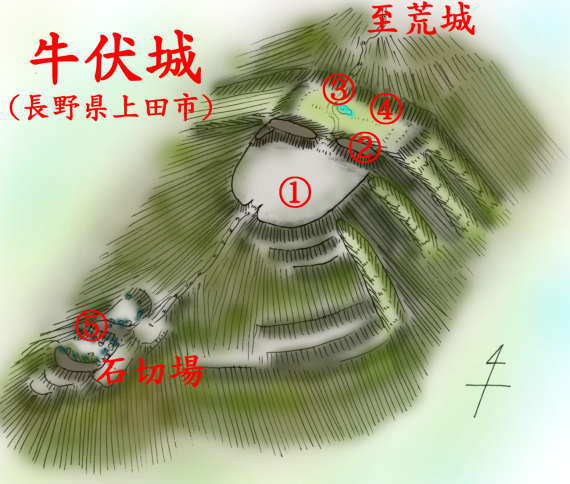

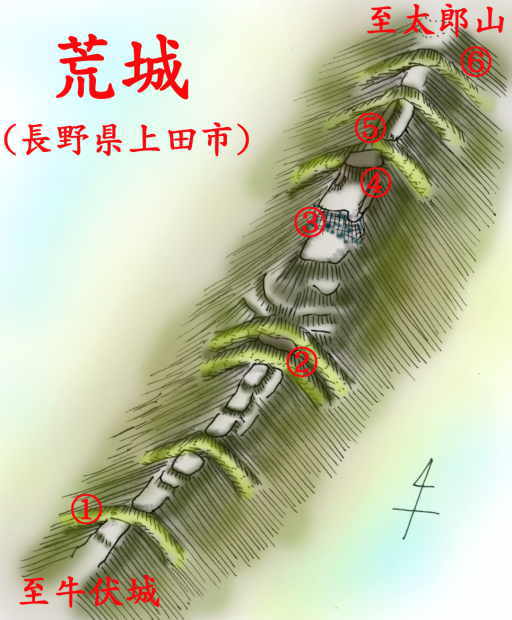

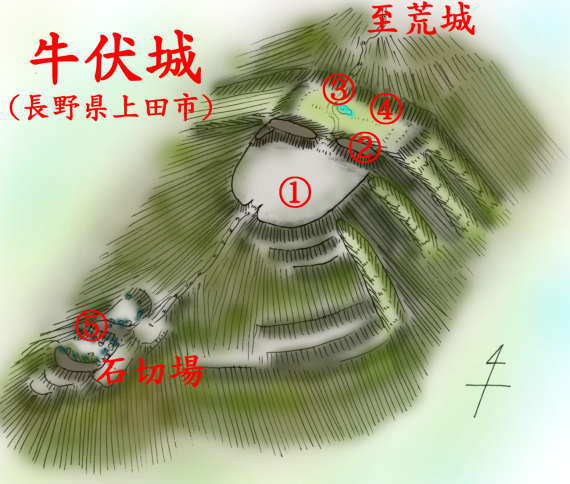

牛伏城(36.4210、138.2498)と荒城(36.4267、138.2528)(上田市常盤城)

2019年11月、上田市北の太郎山に登った。https://ameblo.jp/spxwd1031/entry-12549789687.html

いや、実際は簡単に行ける東端の花小屋城を見るだけのつもりだったのだが、つい欲を出して・・・こういう行き当たりばったりなことをやるとろくなことがない。

ともかく、めでたく標高1165mの太郎山は制服した。

そこであっさり下山すればよかったのだが、下山中「そうだ、途中の尾根にも城があるはず。」ことを思い出した。

そう、この太郎山山塊、山城がたくさんある。

山城が「数珠」のように並ぶので、太郎山連珠城塞群ともいう。

その数、どこまで城と言っていいか所説あるが、20城近くあるという。

標高1000m近い山に城が並び、いずれの城も石垣を持ち、ごつい。

城マニアにとっては最高の御馳走がぶら下がる山塊である。

かく言う管理人もその一人、この山塊の山城に魅せられ、地元の猛者「らんまる殿」の支援を受けてかなりの城を潰した。

いずれもこの地の戦国大名、村上氏が運用していたという。

武田VS村上の砥石城攻防戦でも使われ、最後の登場は天正壬午の乱での上杉VS真田の虚空蔵山城攻防戦である。

そんなことでまだ未征服の城、牛伏城と荒城を狙った。

しかし、致命的なミスを犯した。

携帯を車に置き忘れたのである。もっとも花小屋城を見て帰るはずだったのでなくても問題はなかったのだが。

太郎山に登る道はメインの道なので整備されていて迷うことはない。

しかし、派生する尾根の尾根道って、人も余り通らず、非常に分かりにくい。曖昧な感じなのである。

こういう時はGPS機能と連動させた地図アプリが武器になるのだ。

しかし、そんなものないので勘に頼った。

そして案の定、迷子になった。山の中で自分の位置が把握できないことは恐怖である。

来た道を戻り何とかメインの登山道に合流し、生還を果たした。

しかし、ここからがいけない。「悔しい!おのれ、今に見ていろ!」

復讐心に火が付いた。執念深い!

この執念を仕事に活かせれば良かったのだが、仕事面では淡泊そのもの、困難に直面すると、すぐ諦める。

もっとも、失敗しなのは自分のせいなのであるが、そんなことは棚に上げて・・・。

こういうのを「逆恨み」という。どこかの国の人間と同じだ!

ターゲットは牛伏城と荒城である。

この2つの城、同じ尾根上にあるので1回で行けるのである。

2023年11月、ようやくリベンジが実現した。

今度は上からではなく、麓から。下調べも装備もちゃんと確認して。

秋の山道、これが怖い。

乾燥して積もった落ち葉が滑るのである。雪や氷の上を普通の靴で歩くのと同じである。

落葉の下は岩がゴロゴロ、へたに転ぶと大けがをする。

さらに熊が生息する山である。熊鈴を付け、ラジオをつけ,こっちも緊張で神経が磨り減る。疲れる。

↑ 南西側から見た牛伏城(尾根下側の緑の林)と荒城(上側の緑の林)

|

登り口は上田城の真北にある標高503mの虚空蔵堂から。

沢を挟んですぐ西には矢島城がある。

山道を登って行くと、標高650mの石切り場⑤(36.4203、138.2488)に到着、上田城の石垣の石はここから切りだしたという。

もう少し登ってようやく牛伏城に到着、標高は685m、ここはほぼ単郭の城である。

|

|

| ①牛伏城の主郭、地元が整備してくれている。感謝! |

②主郭北側を覆う土塁 |

|

曲輪①は36×25mの広さ、内部は平坦である。

北側に高さ約2m土塁②がある。

その背後、山側が幅15mの箱堀③になっている。

土塁上からは約3mの深さである。

堀の中央部に水場④があり、どうやら猪の水浴び場になっているようである。

|

|

|

| ③ 主郭背後の箱堀 |

④ 掘の中央部に水場がある。今は猪の水浴び場である。 |

⑤牛伏城の下側にある石切場跡。 |

牛伏城からさらに尾根を登って行くと、荒城である。

標高は900m、牛伏城からは比高にして215mも高い。

ここは尾根式の城である。

牛伏城からの尾根はかなり広く、緩やかである。

尾根が狭くなった場所に堀切①が2つ続き、2または3重堀②を経て主郭である。

主郭周囲は石積で補強される。

主郭背後に土壇があり、後ろを3本の堀切で遮断、さらに太郎山方面に登り道が続く。

|

|

| ③主郭南側の切岸は石垣になっている。 |

④ 主郭の土壇、これも石で補強されている。 |

|

|

| ⑤主郭背後の堀切は岩盤を掘り切っている。 |

⑥末端の堀切から主郭方向を見る。 |

この2つの城、牛伏城が主城であり、荒城は後方防護及び太郎山方面へのさらなる退避援護用と思われる。

牛伏城も麓近くにある矢島城の詰めの城であろう。

つまり、矢島城は詰めの城、逃避用の城を多重に設けていることになる。

この2つの城、一連の太郎山連珠城砦群の城とはそれほど関連は深くなく、太郎山に矢島城や付近の武家家族や住民を山に逃がすための施設のようにも思える。

(宮坂武男/信濃の山城と館3 を参考。)