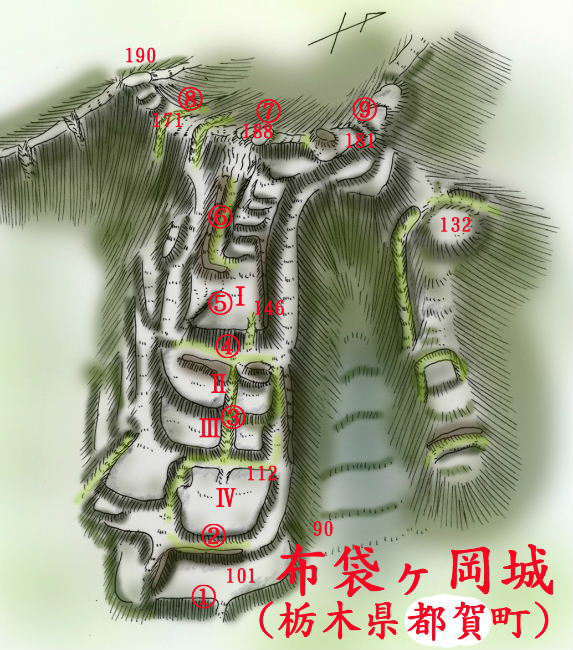

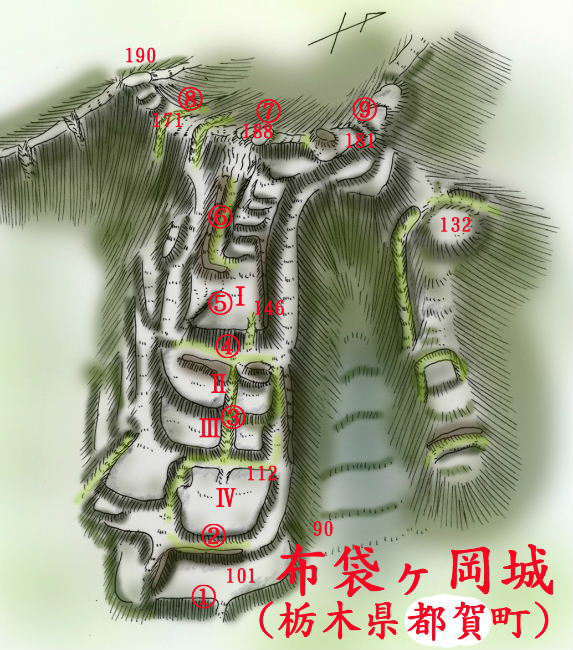

晍戃儢壀忛乮撊栘導搒夑挰乯36.4490丄139.6991

搶杒帺摦幵摴惣曽PA偺惣1.5噏丄崙摴293崋慄偲導摴37崋慄偑岎傢傞戝奰岎嵎揰偺撿惣偵尒偊傞昗崅188倣偺梫奞嶳偑忛毈偱偁傞丅

仾杒搶懁偐傜尒偨忛毈丅塃壓偵尒偊傞怉暔墍偐傜搊傟傞丅嶳捀晹偺栘偺側偄晹暘偑嘓偺嬋椫

嶳捀晹偐傜搶偵壓傞旜崻堦懷偵嬋椫偑峔抸偝傟傞丅

杮妔偼晛捠丄堦斣崅偄応強丄偡側傢偪嶳捀晹嘑偱偁傞偑丄偙偺忛丄嶳捀晹偼嫹偔丄暔尒偺応偺傛偆側姶偠偱偁傞丅

杮妔偲悇掕偝傟傞嬋椫偼嶳捀嘑偐傜搶偵斾崅偱栺40倣壓偭偨嬋椫嘥嘍偲巚傢傟傞丅

偙偺嬋椫偼80倣亊50倣偲峀偔廃埻偺愗娸傕媫偙偆攝偱偁傞丅

崅偝偼栺7倣偁傞丅

嶳捀偐傜壓傞旜崻嬝偺椉懁偵偼墶杧嘐偲懷嬋椫偑峔抸偝傟傞丅

偝傜偵偦偺搶壓偵抜乆忬偵嬋椫嘦丄嘨嘊丄嘩偑峔抸偝傟丄嬋椫嘥丄嘦娫丄嘨丄嘩娫偵偼墶杧嘋偑偁傞丅

嬋椫嘨丄嘩撪晹偼捙戼嵧攟応偵側偭偰偄傞丅

嬋椫嘦偐傜嘩偺撿杒幬柺偵偼懷嬋椫丄墶杧偑峔抸偝傟傞丅

枛抂偼搚椲偲杧嘇傪夘偟柉壠偱偁傞偑丄偙偙偑忛庡嫃娰嘆偱偁傞丅

堦曽丄嶳捀晹偐傜偼撿杒偵旜崻偑墑傃丄杒懁偺嬋椫嘓偐傜偼恀柤巕忛丄惣曽忛偑傛偔尒偊傞丅

撿懁偼昗崅171倣偺旜崻埰晹嘒廃曈偵杧愗傪悢忦抲偒丄撿抂偺昗崅190倣抧揰偵撿懁傪尒傞暔尒戜偺傛偆側応強偑偁傞丅 |

|

|

|

|

| 嘆搶偺榌偵偁傞攼憅壠丄忛庡枛遽偱偁傝丄嫃娰偵崱傕廧傓丅 |

嘇嫃娰愓惣偺杧丅嵍偑巐妔丅 |

嘊嶰妔乮嵍乯偲擇妔娫偺愗娸 |

|

|

|

| 嘋杮妔搶壓偺杧丠搚椲晅偒偺嬋椫偵尒偊傞偑丒丒丒 |

嘍杮妔撪晹丄峀偔暯扲偱偁傞丅 |

嘐杮妔偐傜嶳捀傑偱偺旜崻偺撿幬柺偵偼墶杧偑偁傞丅 |

|

|

|

| 嘑嶳捀偺嬋椫偼暔尒戜掱搙偺傕偺 |

嘒嶳捀偵懕偔旜崻偵偼杧愗偑悢忦偁傞丅 |

嘓嶳捀晹杒懁偺嬋椫偐傜偼杒曽岦偺挱朷偑椙偄丅 |

仾丂嘓偺嬋椫偐傜尒偨杒曽岦丅塃懁偺嶳偼塅搒媨曽偺嫆揰惣曽忛丄嵍偺嶳偼恀柤巕忛丄偝傜偵杒偵恴朘嶳忛偑偁傞丅

側偍丄忛妔堚峔偑偁傞旜崻偺杒懁偵傕旜崻偑偁傞偑丄偙偺旜崻偵偼墶杧摍偼偁傞偑丄撿懁偺旜崻偵斾傋傞偲堚峔偼朢偟偄丅

奆愳巵偺忛偲尵傢傟傞丅塱惓擭娫乮1504-21乯奆愳惉彑偑惍旛奼挘偟丄忛戙偵攼憅暫晹嵍塹栧乮尰嵼傕悶栰偵偁傞壠偼攼憅偝傫偱偁傞丅乯傪抲偄偨偲偄偆丅

奆愳忛偼撿撿惣栺俆噏偵埵抲偡傞丅揤惓16擭乮1588乯塅搒媨丄嵅抾楢崌孯偑杒忦巵偵壓偭偨奆愳椞偵戝峌惃傪偐偗丄恴朘嶳忛傪棊偲偝傟偨奆愳峀徠偼晍戃儢壀忛偵戅媝偡傞偑丄偙偙傕棊偲偝傟攑恛偵婣偟偨偲偄偆丅

忛傊偼惣懁偺撊栘怉暔墍懁偐傜搊傞傜偟偄偑丄攼憅壠偺榚偐傜搊偭偨曽偑傛偄偲巚傢傟傞丅

乮乽偲偪偓偺屆忛傪曕偔乿乽恾愢丂撊栘偺忛妔乿傪嶲峫偵偟偨丅乯

恄妝壀忛乮撊栘導搒夑挰乯36.4513丄139.7232

搶杒帺摦幵摴惣曽PA偺撿懁偺撿杒偵挿偄撈棫偟偨壀偑忛毈偱偁傝丄惣懁傪搶杒帺摦幵摴偑捠傞丅

壀偺昗崅偼100.6倣丄斾崅偼25乣30倣偺娚傗偐側壀偱偁傞丅

仾丂搶偐傜尒偨忛毈偺偁傞壀丄惓柺傗傗嵍偵尒偊傞曟抧偑僀儔僗僩偺嘆丄偙偙偐傜忛毈偵峴偗傞丅

忛堟偼搶惣栺80倣丄撿杒栺450倣偁傝丄杒懁僄儕傾偑庡梫晹偱偁傞丅

杮妔偼栺100倣巐曽偁傝丄撿懁偵擇妔丄嶰妔丄攏弌偑偁傞丅

偦偟偰彮偟棧傟丄撿偵嶰媨恄幮嘓偑偁傝丄恄幮嫬撪傕忛堟偱偁傠偆丅

杮妔偺杒懁偵偼嬋椫偼側偄丅

杮妔偑壀杒抂偵埵抲偟丄壀偺孹幬傕娚偄偺偱杮妔嘋廃埻偵偼怺偝4乣5倣丄暆10乣15倣偺嫄戝側杧嘍偑夞傞丅

偙偺杧偼擇妔丄嶰妔偺惣懁傕曪傒崬傒嘐丄攏弌偺杧嘑偵崌棳偡傞丅

摉帪偼杽杤傕恑傫偱偍傜偢丄偝偧惁偄婯柾偩偭偨偲巚傢傟傞丅

撿懁偵揥奐偡傞擇妔丄嶰妔偼偩傜偩傜偲偟偨姶偠偱偁傞丅

奺嬋椫娫偵偼杧嘊偑偁偭偨偑偐側傝杽傑偭偰偄傞丅

攏弌偼20倣亊40倣偺戝偒偝偱偁傝丄妏攏弌偱偁傞丅

嶰妔偐傜偼栘嫶偑偐偐偭偰偄偨偺偩傠偆偐丠

妏攏弌偲側傞偲杒忦巵偐傜抸忛媄弍幰偑攈尛偝傟偰偄偨偺偩傠偆偐丠

偙偺撿搶懁偼漃傟偨姶偠偱敤傗曟抧摍偵側偭偰偄傞偑丄偙偙偼僆儕僕僫儖偺傑傑偐媈栤偱偁傞丅

忛撪偵偼偁偪偙偪偵屆暛偑偁傝丄堦晹偼暔尒戜偵巊傢傟偰偄傞傛偆偩偑丄攋夡偝傟偨傕偺偼彮側偄姶偠偱偁傞丅

|

|

|

| 嘆撿搶懁偺漃傟偨応強偑擖岥丅偙偙偼僆儕僕僫儖偐丠 |

嘇嶰妔撿懁偺杧偵捠偠傞搶懁偺杧 |

嘊杮妔撿偺杧側偺偩偑丒丒杽傕傟偰偄傞丅 |

|

|

|

| 嘋杮妔撪晹丄桏搙偼偦偙偦偙丅 |

嘍杮妔廃埻傪夞傞憇戝側墶杧 |

嘐嘍偺墶杧偼擇妔惣懁偵夞傝崬傓 |

|

|

|

| 嘑撿懁偵埵抲偡傞攏弌愭抂傪夞傞杧 |

嘒忛撪奺強偵偼屆暛偑偁傞丅 |

嘓壀撿抂偵偁傞嶰媨恄幮偺抧傕忛堟偱偁傠偆丅 |

惣曽恄幮偺幮揱偵傛傞偲丄惣曽巵偑抸偄偨偲偄偄丄娤墳偺忥棎偱愴応偵側偭偨偲巚傢傟傞丅

愴崙帪戙偼奆愳巵偑塅搒媨傪寈夲偡傞偨傔偺忛偲偟偰巊偭偨偲巚傢傟傞丅

杮妔偺峀偝偐傜偟偰丄孯惃偺廻塩抧丄恮忛偺傛偆側巊傢傟曽偱偁傠偆丅

婰榐偼柧妋偱偼側偄偑丄揤惓16擭乮1588乯塅搒媨丄嵅抾楢崌孯偑杒忦巵偵壓偭偨奆愳椞偵戝峌惃傪偐偗丄恴朘嶳忛丄晍戃儢壀忛傪棊偲偟偰偄傞偑丄偙偺帪丄搶偵埵抲偡傞恄妝儢壀忛傕奆愳曽偺忛偱偁傞偨傔丄棊偲偝傟偨傕偺偲巚傢傟傞丅

乮恾愢丂撊栘偺忛妔傪嶲峫偵偟偨丅乯