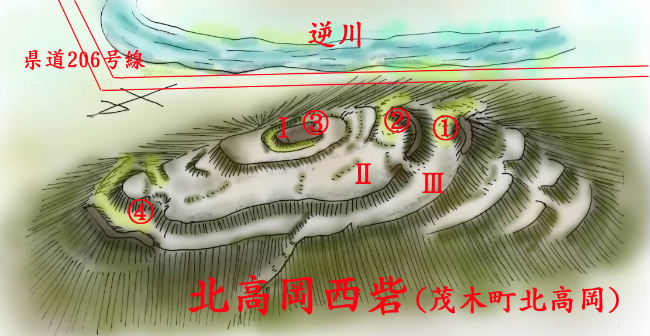

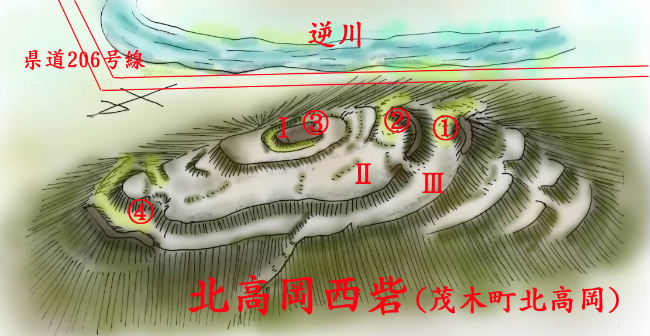

杒崅壀惣嵲乮栁栘挰杒崅壀乯36.5214丄140.1647

摴偺墂乽傕偰偓乿偐傜撿惣偺媡愳忋棳曽柺偵導摴206崋慄偑捠偠傞丅

導摴傪栺1.2噏恑傓偲丄嵍庤惣懁偵2搹偺崅憌傾僷乕僩偑偁傝丄偦偺惣懁偵媫側嶳偑戕偊棫偮丅

仾丂撿偐傜尒偨忛毈丄庤慜偵導摴206崋慄偲媡愳丄忛偵偼拞墰壓偐傜桏偺媫幬柺傪搊傞偟偐側偄丅

偙偺嶳偑忛毈偱偁傞丅昗崅141倣偼斾崅栺50倣丄嶳偺惣偵偼栁栘曄揹強偑偁傞丅

忛偵峴偔摴偼側偄丅

偐偮偰偼嶳捀偵釱偑偁傝丄撿惣壓偵偁傞柉壠晅嬤偐傜嶲摴偑墑傃偰偄偨傛偆偱丄摴偺愓偑巆傞丅

傎偲傫偳錗忬懺偱偁傝丄撿懁偺媫側峳傟偨幬柺傪搊偭偰偄偔傎偐側偄丅

栁栘忛偲崅壀忛偺娫偵埵抲偟丄撿杒栺100倣丄搶惣栺40倣偺婯柾傪帩偪丄庡妔晹偺嬋椫嘥丄嘦偺撿杒傪杧愗俙丄俛偱巇愗傝丄杧愗偐傜墑傃傞懷嬋椫偑庡妔晹惣懁傪暍偆宍幃偱偁傞丅

撿懁幬柺傪搊偭偰峴偔偲抜乆忬偵3偮偺崢嬋椫偑尰傟丄杧愗偑尰傟傞偑丄杧愗偲偄偆傛傝懷嬋椫嘨偺枛抂偑搚椲偵側傝丄扜杧偑搶偵壓偭偰偄傞偩偗偱偁傞丅

偙偺懷嬋椫嘨丄惣懁偐傜杒懁偵偐偗偰庡妔晹傪暍偆丅

偝傜偵栺3倣忋偵搚椲傪帩偮嬋椫偲側傞丅

偙偙偑庡妔晹丄嬋椫嘦偱偁傞丅嬋椫嘦偼嬋椫嘥傪曪妵偟丄撿杒栺60倣丄搶惣栺30倣偺戝偒偝偱傞丅

嬋椫嘦偺拞墰晹偑1乣2倣崅偔丄偙偙偑嵟崅売強丄嬋椫嘥偱偁傞丅

偦偺拞墰偵7倣亊5倣偺搚抎偑偁傝丄廃埻傪峚偑埻傓丅

偙偙偵釱偑偁偭偨傛偆偱偁傞丅

偙偺峚偼屻悽偺傕偺偱偁傠偆丅

|

|

| 嘆嬋椫嘨搶抂偼杧愗忬偵側傝丄扜杧偑壓傞丅 |

嘇嬋椫嘦搶抂偐傜扜杧偑壓傞丅 |

嬋椫嘦偺杒懁偼怺偝2.5乣3倣偺愗娸偲側傝丄壓偑撿懁偐傜嬋椫嘦偺惣壓傪廃傝丄杒偵墑傃偰偒偨偔懷嬋椫嘨偱偁傞丅

嬋椫嘨偺杒抂晹偼搚椲偑偁傝丄搶懁偼扜杧偑搶幬柺傪壓傞丅

杒偼娚偄幬柺偲側傝丄杒懁偼搊傝偲側傝丄偦偺忋偵暯応偑偁傞丅

揤惓15擭乮1587乯丄杒崅壀偱栁栘巵偲塿巕巵偺娫偱栴岥戜偺崌愴偁傝丄偦傟偵偐偐傢傞栁栘懁偺嵲偲巚傢傟傞丅

偙偺揤惓15擭丄彫揷尨偺栶偺彮偟慜偱偁傞丅崙恖椞庡偺傎偲傫偳偼嫄戝戝柤偵摑崌偝傟丄偝傜偵廏媑偑慡崙傪暯掕偡傞捈慜偺崰偱偁傞丅

|

|

嘊庡妔偱偁傞嬋椫嘥偵偼釱偑釰傜傟偰偄偨傜偟偄丅

搚抎偺廃埻偵僐偺帤宍偵峚偑弰傞丅 |

嘋嬋椫嘦乮嵍乯偲杒壓偺懷嬋椫嘨丅 |

愴崙帪戙拞婜偵偼奺抧偱偙偺傛偆側椞抧憟偄偵傛傞崌愴偑尒傜傟偨偑丄娭搶偺曅揷幧偱偼揤壓偺悥惃偵慡偔柍墢偺椞庡摨巑偺椞抧憟偄偵傛傞崌愴偑傑偩峴傢傟偰偄偨偺偱偁傞丅

偦傫側偙偲傪偟偰偄偨偺偱丄摉帠幰偺妢娫巵丄塿巕巵偲傕愴崙帪戙傪惗偒敳偔偙偲偑偱偒偢柵朣偟偰偟傑偆偺偱偁傞丅

偙偺愴偄丄尦偼偲尵偊偽塅搒媨巵堦懓偺妢娫巵偲塿巕巵偺椞抧憟偄偑尨場偱偁傞丅

偦傟偑嬤椬偺椞庡傪姫偒崬傫偩愴偄偵敪揥丄寢壥偲偟偰塿巕巵偲栁栘巵偑傇偮偐傞偙偲偵側偭偨偲偄偆丅

媡愳偺忋棳曽柺丄栘敠丄斞偼塿巕椞偱偁傝丄媡愳曽柺偐傜偺怤峌偵懳偟偰栁栘忛傪庣傞忛偺1偮偱偁傝丄搶偺搶嵲丄撿懁偺崅壀杒忛偲偼堦曈栺500倣偺嶰妏宍傪昤偔攝抲偲側傞丅

偝傜偵撿偵懳塿巕嵟慜慄偺忛丄崅壀忛偑偁傝丄偦傟傪僶僢僋傾僢僾偟偰偄傞宍偱偁傞丅

杒崅壀搶嵲乮栁栘挰杒崅壀乯36.5197丄140.1690

惣嵲偐傜媡愳傪嫴傫偱搶懁偺昗崅152丄斾崅栺60倣偺嶳偵偁傞丅

偙偺嶳偵偼梀曕摴偑捠偠偰偍傝丄撿懁偐傜搊偭偰峴偔偲梕堈偵摓払偱偒傞丅

嶳捀晹偼傾僗儗僠僢僋峀応偺傛偆偵側偭偰偍傝丄錗偼慡偔側偄偑丄梀傃応偱傕偁傞偨傔丄嬋椫偺墢晹偑杹柵偟偨忬懺偱偁傞丅

嶳捀偺嬋椫嘥嘆偐傜3曽偵墑傃傞旜崻偵抜乆忬偵嬋椫傪揥奐偝偣傞偑丄嬋椫偺宍忬偼攃埇偟偵偔偄丅

嶳捀傪拞怱偲偟偨堦曈栺60倣偺嶰妏宍偺斖埻偑庡妔晹偲尵偊傞偱偁傠偆丅

仾丂惣壓丄媡愳晅嬤偐傜尒偨忛毈丄幨恀塃抂晅嬤偐傜梀曕摴偑墑傃傞丅

嶳捀晹偐傜斾崅偱6倣杒搶壓偵暯扲抧丄嬋椫嘦嘋偑偁傞丅

斾妑揑峀偔暯扲側偺偱偙偙偵彫壆偑寶偭偰偄偨偲巚傢傟傞丅

捀忋晹偲偺娫偵慜柺偵搚椲偑晅偄偨嬋椫嘇嘊偑俀偮偁傞丅

堦尒丄杧愗偺傛偆偵尒偊傞偑帡偨傛偆側嬋椫偑嬤椬偺椦忛偵傕偁傝丄摨堦偺抸忛媄弍偲巚傢傟傞丅

杒懁偵壓傞旜崻嘍偵傕彫嬋椫偺抜乆偑楢懕偡傞偑丄傗偼傝晽壔偟偰偄傞丅

|

|

|

| 嘆嶳捀晹丄傾僗儗僠僢僋峀応側偺偱僗僢僉儕偟偰偄傞丅 |

嘇杒搶懁偵偁傞搚椲晅偒崢嬋椫丅 |

嘊丂嘇偺1抜壓偺崢嬋椫 |

|

|

| 嘋丂嘊偐傜尒偨杒搶偺嬋椫嘦丄偙偙偵彫壆偑偁偭偨偐傕丅 |

嘍杒偵壓傞旜崻偵傕抜乆偑偁傞偑丄傛偔塮傜側偄丅 |

暔尒戜偲巚傢傟丄杮忛傕惣嵲丄崅壀杒忛偲偲傕偵栴岥戜偺崌愴偵偐偐傢傞栁栘懁偺嵲偱偁傠偆丅

揱彸偼側偄丅

偲偙傠偱偙傫側棦嶳偱梀傋傟偽丄巕嫙偵庢偭偰偼嵟崅偱偁傞丅帺慠偵怗傟崌偊傞偟丄怓乆側梀傃偑偱偒姶惈朙偐側恖娫偵側傞偩傠偆丅

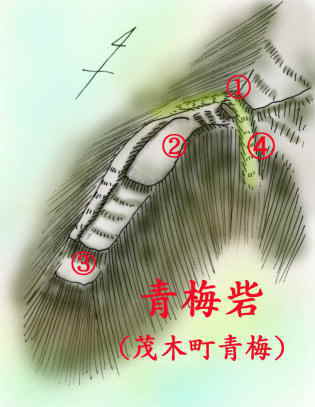

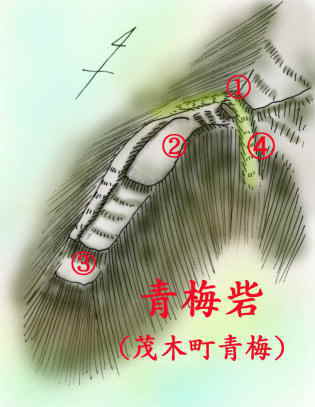

惵攡嵲 乮栁栘挰戝帤惵攡乯36.5206丄140.2341

導摴51 崋慄偐傜昈嶳曽柺偵岦偐偆摴偑暘婒偡傞惵攡嶰嵆楬偺杒偺昗崅185倣丄斾崅栺45倣偺嶳偵偁傞丅

偙偙偼乽僣僀儞儕儞僋栁栘傕偰偓乿乮尰丄儌價儕僥傿儕僝乕僩傕偰偓乯偺撿懁偵摉偨傝丄搶僎乕僩偲撿僎乕僩偺拞娫抧揰偵偁傝丄嶳傪杒偵岦偐偊偽僣僀儞儕儞僋傕偰偓偱偁傞丅

|

撿搶懁偐傜尒偨忛毈丅偐側傝偺媫孹幬偱偁傞偙偲偑暘偐傞丅

塃庤偺扟捗晹偐傜搊傞丅 |

撿壓傪昈嶳愳偑棳傟悈杧偺栶栚傪壥偨偡丅

忛偼杒偐傜挘傝弌偟偨旜崻偺愭抂晹偵偁傝丄杒懁埲奜偼媫岡攝偱偁傞丅

忛偼撿杒栺60倣丄搶惣嵟戝20倣偲偄偆彫婯柾側傕偺偱偁傝丄嶳偵懕偔杒懁偵杧愗嘆傪抲偔丅

杧愗偐傜搶壓偵扜杧嘋偑壓傝丄帺慠偺扟捗偵崌棳偡傞丅

|

|

| 嘆杒懁偺杧愗 |

嘇庡妔偼暯扲偱偁傞偑丄撿懁偼娚偔孹幬偡傞丅 |

|

|

| 嘊庡妔乮塃懁乯撿壓偺崢嬋椫丅 |

嘋丂嘆偺杧愗偼扜杧偲側偭偰扟捗懁偵壓傞丅 |

庡妔嘇偼23倣亊14倣偺峀偝傪帩偪丄廃埻偵崢嬋椫丄懷嬋椫傪抲偔偑丄撿懁偼娚幬柺偲側傞丅

撿壓偺懷嬋椫偼暯扲偱偁傝丄庡妔懁偺愗娸偑柧椖偱偁傞丅

杒懁偺旜崻嬝偼暆偑峀偑傝娚傗偐偵抧惃傪忋偘偰偄偔偑堚峔偼側偄丅

撿偺忛棦偺墫巕曽柺丄搶偺昈嶳曽柺丄惣偺栁栘曽柺傪寢傇奨摴偺岎捠傪娔帇偡傞忛偱偁傠偆丅

榌偺柉壠偑嫃娰偺壜擻惈偑偁傞偑丄忛偵娭傢傞揱彸偼側偄偲偺偙偲偱偁傞丅