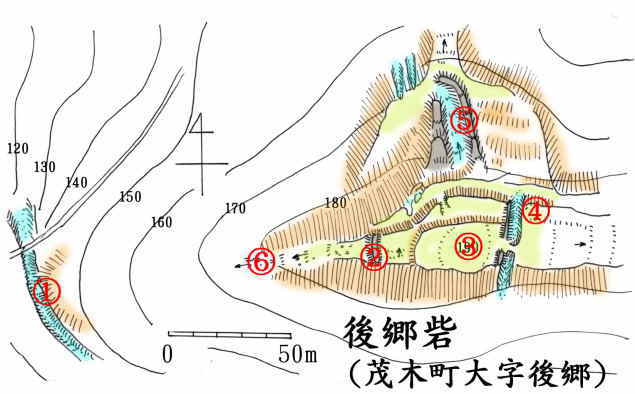

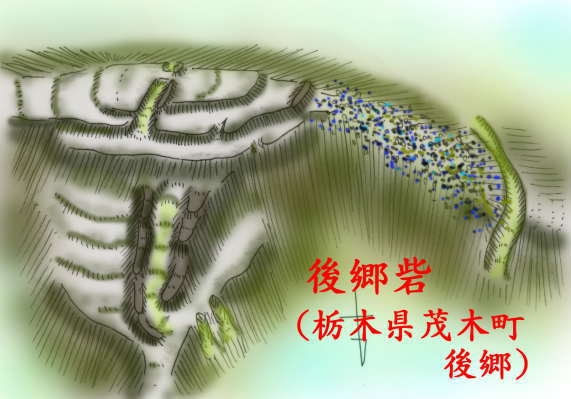

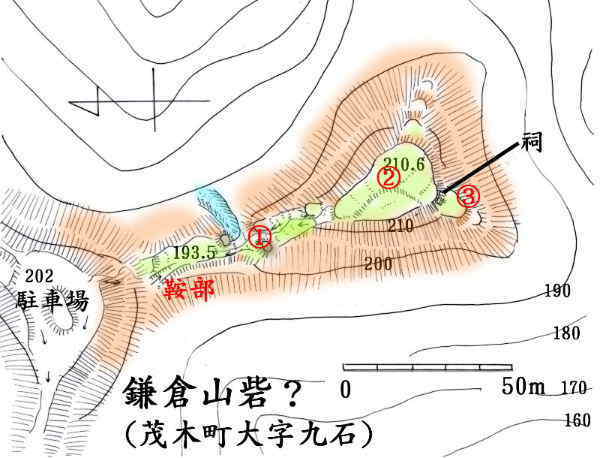

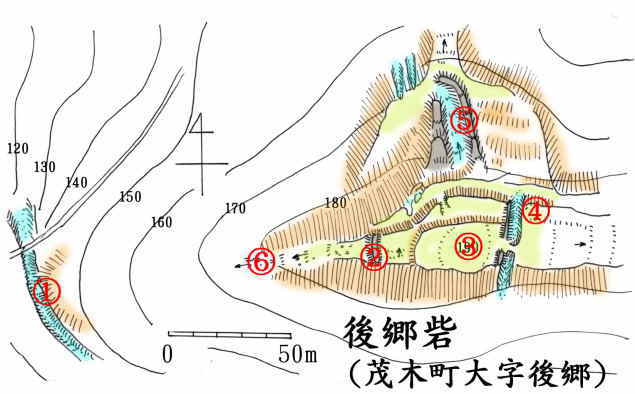

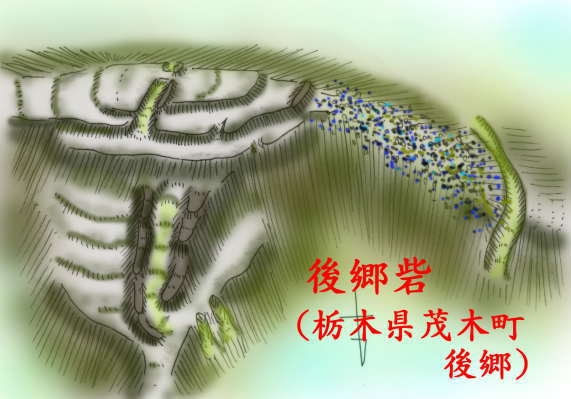

後郷砦(茂木町大字後郷)36.5637、140.1967

「うらごう」と読む。

烏山から山間を南下して流れる那珂川は茂木町の北部、牧野(まぎの)で東に90度向きを変える。

後郷砦は南からその変曲点を見下ろす標高190mの山にある。この山の名を「義明山」と言う。

↑北側の牧野地区から見た城址のある山(左側のピーク)、右側の山は鷲の巣キャンプ場。山との間には那珂川が流れる。

那珂川の水面の標高が39mなので比高は150mもある。

城に行くには山の西側にある鷲の巣キャンプ場から行くのが楽である。

ここの標高は159m、ここまで車で来れるのでかなり比高が稼げる。

城址のある山はここからの比高は30mである。

↑鷲の巣キャンプ場から見た那珂川の大湾曲。左側が上流、この先は烏山である。右側が下流、この先は水戸である。

ビニールハウスのある地が牧野地区。城址は右手である。

ただ、水平方向に那珂川を望む崖上をアップダウンしながら少し歩くことを強いられる。

平坦な尾根が終わり、急な山になるが、結構急傾斜の尾根であり、岩だらけで登りにくい。

ほぼ水平だった崖上の尾根が急激な登りになる地点に南北に長い横堀①がある。

全長は約50mある。深さは約3m、幅は約6mである。

北の末端は那珂川に下る谷に合流する。

ここから東に尾根を登るのであるが、角が尖った岩だらけ⑥である。

転ぶと大けがをする可能性があり注意を要する。

山頂部が主郭③である。

東西約52mにわたり2段の曲輪があり、西端に低い土塁②が、東端は掘があるが掘は幅約4m、深さ約1mに過ぎない。

東に平坦地が若干標高を下げて続くが遺構はない。

一方、主郭は北に1段の曲輪があり、さらに下に帯曲輪が巡る。

|

|

|

| ① 山の西下を横堀が覆う。 |

②城西端の低い土塁。 |

③城内、比較的平坦に削平されている。 |

帯曲輪から北下に2本の竪土塁④が約40m、比高16mにわたり下り、土塁間の竪堀⑤が掘底通路のようになっている。

北下に平坦地があり、そこに曲輪等、何等かの遺構が存在する可能性がある。

全体に遺構のめりはりは感じられなく、簡素で古い印象を残す。

遺構はかなり風化が進み埋没気味である。

西側斜面には岩が多く、石積みでの土留め、補強がされていてもおかしくはないが、主郭内には岩は余りない。

そもそも石積みの技術、手法がない、あるいは石を使わない流儀の築城技術を採用しているのかもしれない。

しかし、こんなに豊富にある石を利用しないのは不思議である。

素人でも簡単な石塁位は築けると思うが?

|

|

|

| ④北斜面を下る竪土塁と竪堀 |

⑤北斜面を下る竪堀から主郭部を見上げる。 |

⑥西から城に登る尾根は岩だらけである。 |

頂上部には「陣平」という小字が残り、『芳香資料』という明治期の伝承などをまとめた資料に、源義家が奥州征伐の際に小井戸村に本陣をおき、家臣の内田三郎義明なるものがこの地に陣をおいたと書かれている。

とても平安時代の城とは思えないが、この伝承はこの山に城郭が存在したことを示している。

いつの時代の遺構かは断定できないが、位置的には那珂川上流方向、すなわち烏山方面を見ているので茂木氏が那須氏を警戒する城であろうか。

それなら、ここから狼煙を上げて、茂木城まで知らせるのが役目であろう。

南側の後郷地区の住民の避難所だったとも考えられる。

しかし、目の前が那珂川の断崖であり、さらなる逃走先がないので違うかもしれない。

いずれにせよ、城の管理人の館は後郷地区にあったのだろう。 (2024.3.5調査)

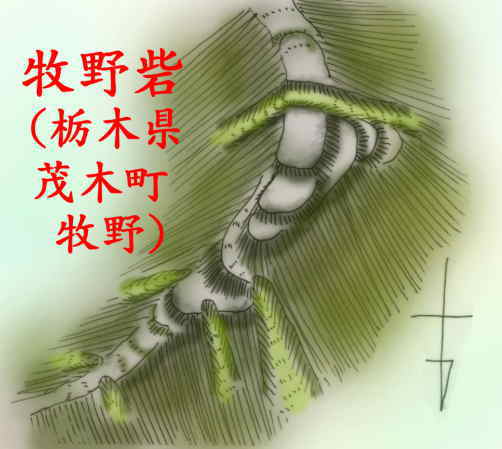

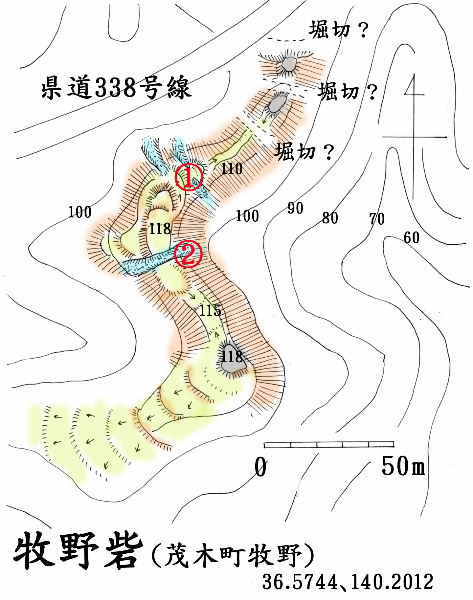

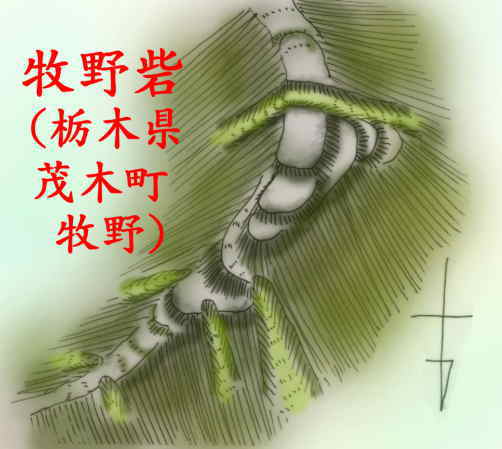

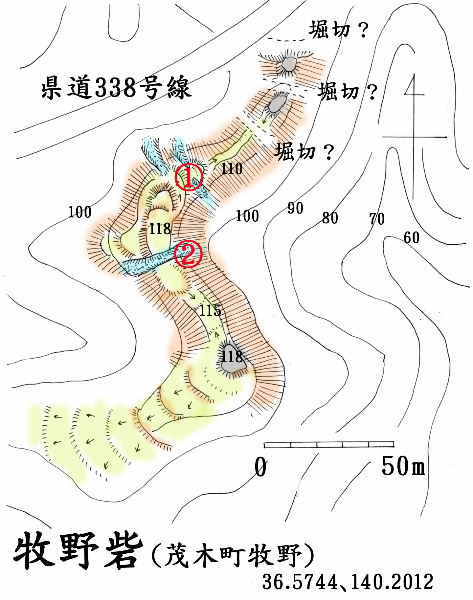

牧野砦(茂木町牧野)36.5744、140.2012

「まきの」ではなく「まぎの」と読む。

牧野は南流する那珂川が90°東に向きを変える大彎曲地点北側一帯である。

↑鷲の巣キャンプ場から見た那珂川下流、東方向。北岸に牧野砦が位置する。

砦の左側(北西下)を県道338号線が通る。

南西下に「堀の内」という場所があり、館があったと思われるが、遺構は確認できない。

おそらく、那珂川の渡しを管理する館だったのであろう。

那珂川に沿って県道338号線がその北岸を通る。

東の大藤橋から西に向かい牧野の平坦地に出る下り道は切通しのような場所に出る。

その切通しの南側が城址である。

|

城は小規模なものであり、明確な堀切②は1本のみ、物見台①のような場所があるのみである。

南に延びる尾根筋は途中から広くなり南西方向に扇状に広がり、段々状になって高度を下げていくがが、城郭遺構とは思えない。

畑跡のように思える。

一方、北側に延びる尾根筋には所々、堀切のような場所もあるが、曖昧な感じである。北端部で尾根は県道により切られる。

県道北側に尾根が高度を上げながら続くが、こちらに城郭遺構が存在する可能性がある。

|

|

| ①物見台と思われる土壇 |

②主郭背後に埋もれた堀切がある。 |

城の南西下に「堀の内」という地名が残り、ここに居館があったと推定される。

その館の背後を守る砦ではないかと思われる。

(2024.3.19調査) |

牧野小屋(茂木町大字牧野)(36.5712, 140.1972)

那珂川北岸を通る県道338号線沿い、西に鎌倉山を望む牧野台地にある。

那珂川左岸の河岸段丘標高76m の台地上に築かれ、北側を県道が通る。

「堀の内」と言われるが、ここでは牧野小屋と書く。

主郭は東西45m 南北68m の曲輪で民家敷地に一部土塁の残欠が残る。

その東側、南側は高さ最大約3mの切岸になっている。

西側、北側に堀があってもおかしくないが、存在していた痕跡は見られない。

城館というより屋敷と言った方が相応しい。

南下が那珂川の渡し場であり、水運管理の城館と考えられる。 |

|

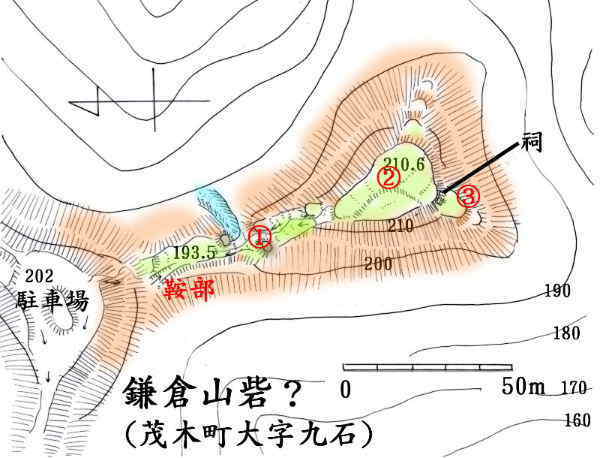

鎌倉山砦?(茂木町九石)

「九石」・・・読めないでしょうね。

難解地名です。「さざらし」と読むのです。

東下を那珂川が流れ、北から南に向かっていた川がこの山の下で90°以上の角度で東にカーブする。

川面からは山は比高が100mあるので、霧が出る。

それを山から見ると雲海である。

その名所がこの山である。

雲海写真の絶好の撮影スポットとして知られる。

|

南側の鷹ノ巣キャンプ場から見た那珂川上流方面 |

東下の牧野地区から見た鎌倉山、城址もどきは左のピークである。

撮影位置と山の間には那珂川が流れる。 |

左の崖面の山が鎌倉山、橋は県道338線が通る大瀬橋。

左の写真の撮影場所は右手である。 |

その山の最高箇所が城らしいと言うのである。

なお、鎌倉山の展望台は最高箇所ではない。

最高箇所は南側に延びる尾根先端にあるが、ここにに行く人はほとんどいないようである。

駐車場があり東屋がある標高202mの場所から、南下の鞍部(標高193m)に下り、今度は南側に延びる尾根を登って行くと、土壇のようなものが2か所あり、竪堀のようなものもある。

でも、これが城郭遺構といえるか?

|

|

|

| ①鞍部から尾根を南に登って行くと堀切?がある。 |

②ピーク上、ほぼ平坦であるが、木が多く何も見えん! |

③ピーク南側に石室のようなものがあり、祠が祀られる。 |

そして山頂部、一辺約30mの三角形をしており、東側が若干高いが、比較的平坦で広い。。

南下に古墳の石室のようなものがあり祠が祀られている。

これはなんだろう?

ここの平場、周囲が木で視界が得られないが物見台と言えなくもない。

でも城と判断する決定打もない。

ここも保留ということで、一応、「鎌倉山砦」と仮称しておく。

2024年6月16日、大海砦?に続いてここに来たのであるが、連続して「保留」、消化不良である。

まあ、こういう時もある。

山内小屋(茂木町大字山内)36.5678, 140.2391

茨城県常陸大宮市との県境近く、国道123号線新那珂川橋北、山内三叉路で県道338号線が分岐し、那珂川北岸を走るが、三叉路から約700m西進むと南側に土塁が残る民家が見える。

ここが山内小屋である。

那珂川左岸の河岸段丘標高53m 付近の台地上に位置し、南の崖下が那珂川である。

東西約300m南北約100mが城域であり、複数の曲輪があったと推定されるという。

東側の谷津が天然の堀の役割を果たしていたと考える。遺構は民家とその周辺に塁が残る。

北側の土塁A と南側の土塁B は幅約1.5m 高さ約1mの規模である。

C には二重土塁があり、その西側に竪堀がある。

城域はここまでとみられる。

城主などの伝承等は確認できない。

城の東に野田河岸と渡し場、西に小深の渡し場があり、那珂川の河川水運に関わる館と思われる。

|

|

萬福寺(檜山雅楽佐居館) (茂木町大字山内館石)36.5760 140.2404

茨城県境近く国道123号線が通る新那珂川大橋の北で県道338号線が分岐し、さらに数百mで北に県道171号線が分岐する。

県道171号線を北に約1.2㎞進むと、左手に浄土宗大黒山延命院萬福寺がある。

ここが館跡である。

『茂木町史5巻 通史編Ⅰ』によると、寛正三年(1462)に檜山楽佐居館跡に寺が再建されたとしている。

|

|

|

| 萬福寺本堂 |

県道171号線側の切岸は遺構っぽいが? |

寺西側、段々はあるが遺構は確認できない。 |

寺が建つ場所は標高82mの東側に伸びる丘陵の先端部であり、北側と南側は谷に挟まれた地形になっている。

しかし、西側は山に続くが堀は確認できない。

寺を建てるため、かなり改変を受けているようであり、館の姿は失われているようである。

寺の周囲に北側から東側にかけて、高さ最大2mの三段の切岸が見られるこれも遺構なのであろうか。