恵夑愳梫奞2025乮撊栘導戝揷尨巗乯

2025擭4寧27擔丄幚偵20擭怳傝偵嵞朘偟偨丅

慜夞峴偭偨偺偼2005擭2寧11擔偩偭偨丅寶崙婰擮擔偩偭偨丅

崱夞偼撽挘恾偺嶌惉傪埶棅偝傟偨偨傔偱偁傞丅

20擭慜偵撽挘恾傪昤偄偰偄傞偑丄

偝偭偲尒偰昤偄偨偩偗側偺偱丄惛搙偑埆偔偰偲偰傕偪傖傫偲偟偨暥專偵宖嵹偱偒傞傕偺偱偼側偄丅

偙偺娫丄崟塇挰偩偭偨帺帯懱偑戝揷尨巗偵媧廂崌暪偝傟偰偄傞丅

堬忛偐傜尒傞偲戝揷尨偲偄偊偽撨恵偵峴偔搑拞偺挰偱偁傞丅

偦傟偑椬愙巗挰懞偵側偭偰偄傞丅

敧峚嶳嶳捀傕戝揷尨巗偲戝巕挰偺嫬側偺偩丅崱偩偵僺儞偲棃側偄丅

偙偺忛偺偁傞恵夑愳抧嬫偼堬忛導戝巕挰偵椬愙偡傞撿杒偵挿偄扟偱偁傝丄墴愳偑棳傟傞丅

墴愳偼撿棳偟丄搶偵岦偒傪曄偊丄戝巕偱媣帨愳偵崌棳偡傞丅

摨偠撊栘導偺戝揷尨巗奨抧傗崟塇巗奨抧偵峴偔偵傕柧恄摶傪墇偊側偔偰偼側傜偢丄搶偺堬忛導戝巕挰偵峴偔偵傕嶳傪墇偊側偔偰偼側傜側偄丅

嶳娫偺屒棫偟偨傛偆側応強偱偁傞丅

偙偺恵夑愳偺扟傪尒壓傠偡杒抂晹偺嶳偵偁傞偺偑恵夑愳梫奞偱偁傞丅

偙偺忛偼嵅抾巵偺忛偱偁傝丄嵅抾惃偑墱廈偵恑孯偡傞嵺偺廻忛偱偁偭偨偲尵傢傟傞丅

忛偺搶壓偵偼廻偑偁偭偨偲偄偄丄廻抧柤偑巆傞丅

|

|

|

| 嘆戝庤嬋椫孮擖岥晹偺嬋椫偵寶偮愇釱 |

嘇戝庤嬋椫偺杧愗D丄偙偙偐傜堚峔偑揥奐偡傞丅 |

嘊嬋椫嘩偼娚偔孹幬偡傞丅杮妔懁偵杧愗C偑偁傞丅 |

|

|

|

| 嘋杮妔撪晹偺嶍暯搙偼椙岲丄壓憪偑傎偲傫偳側偄丅 |

嘍杮妔惣偺杧愗A丄暆15倣丄怺偝栺5倣偺尒帠側傕偺丅 |

嘐杮妔偐傜撿偵墑傃傞旜崻偵揥奐偡傞嬋椫嘪丅 |

|

|

|

嘑嬋椫嘫偐傜尒偨嬋椫嘪丄

幬柺晹偺栘偑愗傜傟錗壔偑偡偡傫偱偄傞丅 |

嘒杮妔惣偺嬋椫嘦丅 |

嘓嬋椫嘦丄嘨娫偺杧愗B |

偟偐偟丄棫抧傪尒傟偽丄杮摉偐丠

嵅抾巵偑墱廈曽柺偵峴偔帪偺廻忛偲偡傟偽丄憐掕偡傞揋偼杒曽岦丄惣曽岦偱偁傝丄恵夑愳偺扟偼枴曽偺椞搚偱偁傞丅

偟偐偟丄忛偐傜尒偊傞偺偼枴曽偺恵夑愳偺扟偱偁傞丅

枴曽偺椞搚傪尒偰偳偆偡傞傫偩丠

偦傟偵揋偑偄傞杒曽岦丄惣曽岦偵偼暔尒偲偐弌忛傕側偆丅偲傕偐偔嶳偑偁偭偰尒偊側偄偺偱偁傞丅

婏廝傪庴偗偨傜婋側偄丅偱傕丄壗偺懳墳傕偲傜傟偰偄側偄丅揋偼棃側偄偲巚偭偰偄傞姶偠偱偁傞丅

偙傟偼壗偩丠

悇掕偲偟偰偙偺忛偼嵅抾巵偑抸忛偟偨傕偺偱偼側偄丅

偍偦傜偔撨恵堦懓戝娭巵摍偑怤峌偟偰棃傞嵅抾巵傪寈夲偟偰抸偄偨傕偺偩傠偆丅

尒偰偄傞曽岦偑嵅抾巵偺孯惃偑怤峌偟偰棃傞搶丄撿曽岦偱偁傞丅

懡暘丄偦偺憐掕捠傝丄嵅抾巵偑戝巕偐傜恵夑愳偺扟偵怤峌偟丄偙偺忛傪扗偄丄偦偺屻丄廻忛偵揮梡偟偨傕偺偱偁傠偆丅

偦偺扗偆嫆揰偵偟偨偺偑恵夑愳墶嶳娰偩傠偆偐丅

杒曽岦丄惣曽岦傪慡偔嫮壔偟偰偄側偄偙偲偐傜愨懳峌傔傜傟側偄偲偄帺怣偑偁偭偨偺偩傠偆丅

傑偨偼丄傕偭偲愭傑偱惂埑偟偰偍傝丄峌傔傜傟傞怱攝偑側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄丅

20擭怳傝偵朘傟偨恵夑愳梫奞丄庡妔晹偑慡偔曄傢偭偰偄側偐偭偨丅

帪娫偑巭傑偭偰偄傞傛偆偩偭偨丅鉟楉偩偭偨丅

庡妔晹偼椦偵暍傢傟丄壓憪偑惗偊側偄偺偩傠偆丅

偟偐偟丄廃曈晹偼崜偄傕偺偩偭偨丅

榌偐傜搊傞戝庤摴丄錗壔偟偰偄偰偳偙偐暘偐傜側偄偺偱偁傞丅

偙偺忛偼幬柺晹偵嶌嬈摴偑晅偗傜傟偰偍傝丄堦晹丄懷嬋椫偐屻悽偺摴側偺偐暘偐傜側偔側偭偰偄傞偑丄偦偺晹暘偑寢峔丄錗壔偟偪傖偭偰偄傞偺偱偁傞丅

嵟埆偼撿懁幬柺偱偁傞丅偙偙偼栘偑愗傜傟擔摉偨傝偑椙偔側傝錗壔偑崜偄丅

摿偵栰偽傜偑惁偄偺偱偁傞丅

偲偼尵偊丄堚峔偼傎偲傫偳姰懚忬懺偵偁傞偺偼婐偟偄丅

晽壔傕椦偵庣傜傟偰恑傫偱偄側偄丅偱丄伀偑擺昳恾偱偁傞丅

丂

乮埲慜偺婰帠乯

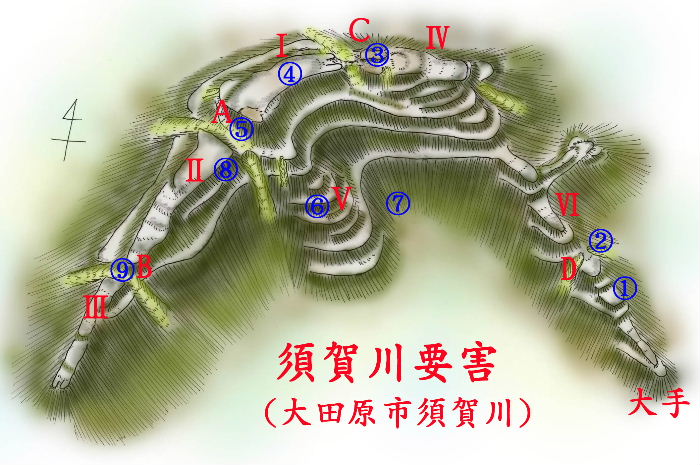

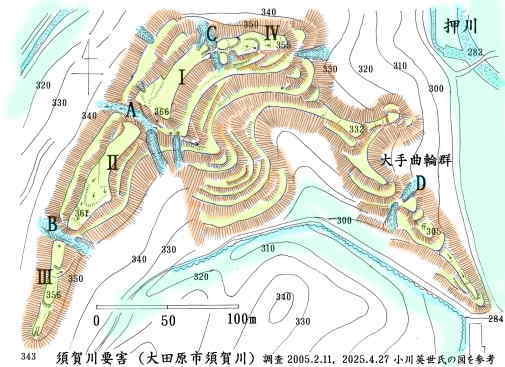

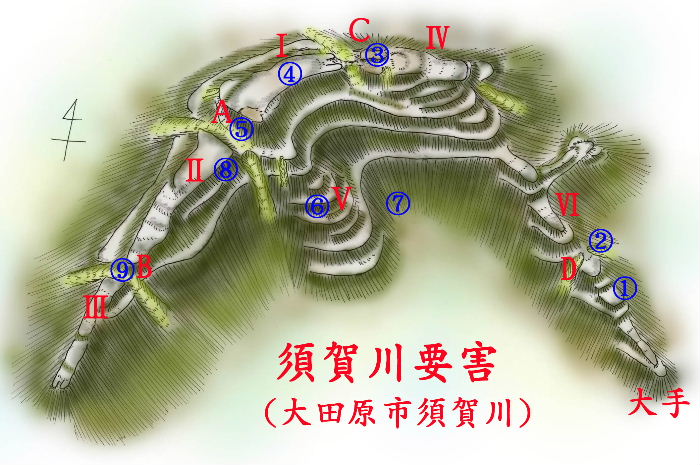

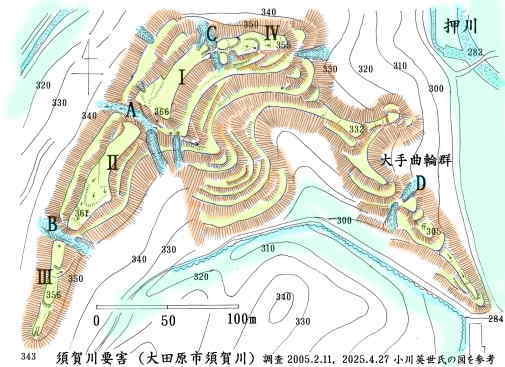

恵夑愳梫奞乮戝揷尨巗乮媽崟塇崻挰乯恵夑愳乯

丂戝巕偐傜崙摴461崋慄傪惣偵岦偐偄攏摢曽柺偵岦偐偆崙摴偲暿傟丄導摴戝巕崟塇慄傪恑傓丅

丂柧恄摶偵搊傞庤慜偱導摴偑嵍偵僇乕僽偡傞偑丄偦偺惣懁偵偁傞嶳偑忛毈偱偁傞丅

丂偙偺晅嬤偼擛棃偲偄偆抧柤偱偁傞偑丄偦偺廤棊偺惣懁偵偁傞嶳偱偁傞丅

丂偙偺晅嬤偼撊栘導偲偼側偭偰偄傞偑丄戝巕偱媣帨愳偵崌棳偡傞墴愳偺悈宯偱偁傝丄崟塇偵偼柧恄摶傪墇偊側偔偰偼峴偗側偄丅

丂偙偺偨傔丄偙偺抧偼撊栘導偱偼偁傞偑丄抧棟揑偵戝巕偺堦晹偲懆偊傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

丂忛偺偁傞嶳偼撿惣偐傜杒搶懁偵撍偒弌偰偍傝丄杒搶懁偵岦偐偭偰嵶偄旜崻忬偵側傞丅

丂晅偗崻偼埰晹偵側偭偰偍傝丄偙偺旜崻偼撈棫偟偨姶偠偱偁傞丅嶳偺3曽偼寢峔媫岡攝偱偁傞丅

丂旜崻偺挿偝偼400倣傎偳偁傝丄偙偺旜崻忋偵庡妔晹傪抲偔丅

丂庡妔晹偺昗崅偼366倣丄榌偺昗崅偑280倣偱偁傞偺偱斾崅偼90倣傎偳偱偁傞丅

忛傊偼墴愳偺惣娸丄恖壠偑偁傞応強偐傜搊傞偺偲峴偒傗偡偄偑丄偙偺搊傝岥偑柉壠偺擖岥偲暣傜傢偟偄丅

丂搊傝摴偼嶳忋偺旜崻偐傜攈惗偟偨旜崻嬝偵偁偨傝丄戝庤摴偱偁偭偨傛偆偱偁傞丅

丂偙偺旜崻嬝傪搊偭偰峴偔偲杧愗偵弌傞丅搚嫶偑偁傝丄椉懁偼扜杧偵側傞丅

丂

丂偝傜偵搊傞偲捈宎15倣傎偳偺暯扲抧偲側傞丅偙偙偑戝庤嬋椫偱偁傠偆偐丅

丂偙偺愭傪惣偵岦偐偆偲摴偼旜崻増偄偵夞傝偙傓傛偆偵側偭偰偄傞丅

丂庡妔偑偁傞旜崻嬝偵嬤偯偔偲丄庡妔晹偺愗娸偵嬋椫偑4抜廳側偭偰偄傞偺偑尒偊傞丅

丂偙偺忋偑嬋椫嘩偵摉傞丅

丂

丂戝庤摴偼嬋椫嘥偲嬋椫嘦偺杧愗偵捠偠傞丅偦偺搶懁偼嬋椫偑抜乆偵悢抜廳側傞丅

丂偟偐偟丄偙傟偑忛妔堚峔偐偳偆偐側傫偲傕尵偊側偄丅

丂怉椦偺偨傔偵暯扲壔偟偨壜擻惈傕偁傞丅

|

|

|

搶偐傜尒偨忛毈丅柉壠偺棤曈傝偐傜搊傞

偙偲偑偱偒傞丅 |

戝庤摴傪搊傞偲傑偢丄偙偺杧愗偵弌傞丅 |

嬋椫嘦丄嘨娫偺杧愗丅 |

|

|

|

嬋椫嘥丄嘦乮塃乯娫偺杧丅戝庤屨岥傪寭偹

傞丅 |

嬋椫嘩乮庤慜乯偲嬋椫嘥娫偺搚嫶丅 |

嬋椫嘩撿懁偺懷嬋椫丅挿偝100m傎偳丅 |

旜崻忋偺庡妔偼係偮偺嬋椫偐傜側傝丄楍傪嶌偭偰係偮偑暲傃丄嬋椫娫偼杧愗偱嬫愗傜傟傞丅

杒偐傜俀斣栚偺嬋椫嘥偑嵟崅売強偵偁傞偺偱杮妔偲巚傢傟傞丅

杒搶懁偺嬋椫嘩懁偼俁倣傎偳壓偑傝丄搚嫶偱寢偽傟偰偄傞丅偙偺娫傕杧愗忬偱偁傞丅

丂嬋椫嘩偼暯扲偱偼側偔丄杒搶懁偵岦偐偄娚幬柺偲側偭偰偄傞丅愭抂晹偼崅偝俆倣傎偳偺塻偄愗娸偵側偭偰偄傞丅

丂偙偺嬋椫偺撿懁壓俁倣丄偝傜偵俆倣壓偵偼懷嬋椫偑俀抜偁傞丅暆偼係倣掱搙偲嫹偄偑偦偺傑傑嬋椫嘥偺搶懁傪屖傪昤偔傛偆偵夢偭偰偄傞丅

丂憤墑挿偼100倣嬤偄丅寢峔偟偭偐傝偟偰偍傝丄偙傟偼怉椦偵敽偆傕偺偱偼側偄偱偁傠偆丅

丂嬋椫嘦偼挿偝偑70倣偁傞偑丄暆偼15倣掱搙偲嵶挿偄偑旕忢偵昻庛偱偁傞丅

丂彫偝側杧愗傪妘偰偰偝傜偵撿惣偵嬋椫嘨偑偁傞偑丄偙偙傕昻庛偱偁傞丅

丂嬋椫嘨偼80倣傎偳偺挿偝偑偁傝丄愭抂偼堦婥偵崅偝偱10倣埲忋壓傝丄埰晹偵帄傞丅

丂偙偺埰晹偵偼杧摍丄杊屼巤愝偼側偔丄偦偺愭偵傕忛妔堚峔偼側偄丅偙偺埰晹偑忛偺撿抂偱偁傠偆丅

丂

丂偙偺忛偑偄偮偛傠丄扤偑抸偄偨偐偼晄柧偱偁傞丅

丂戝巕曽柺偐傜崟塇曽柺傊偺摴増偄偵偁傝丄嵅抾巵偺撨恵巵峌寕偺偨傔偺廻忛偱偼側偄偐偲尵傢傟偰偄傞丅

丂搶懁丄戝巕曽柺偵戝庤摴偑偁傞偺偱偦偺壜擻惈偼偁傞偑丄戝娭巵偺忛偱偁傝丄扨側傞抧宍揑偵搶偵戝庤傪抲偄偨偩偗偐傕偟傟側偄丅

丂偟偨偑偭偰丄嵅抾巵偺忛偱偁偭偨偲傕抐尵偱偒側偄丅

丂崟塇偼撨恵堦懓偺戝娭巵偺椞搚偱偁傞偑丄戝娭巵偼撨恵杮壠偲偼寢峔峈憟傪孞傝曉偟丄嵅抾巵偲偼梋傝帠傪峔偊傞偙偲偼彮側偐偭偨傛偆偱偁傞丅

丂嵅抾巵偑戝娭巵偵墖孯傪攈尛偟偨偙偲傕偁偭偨丅

丂偙偺帪偺墖孯偼嫲傜偔偙偺忛傪宱桼偟偨壜擻惈偑戝偒偄偲巚傢傟傞丅

丂抧宍傪忋庤偔棙梡偟偨忛偱偁傝丄扨弮側峔憿偱偼偁傞偑丄偦傟側傝偺婯柾傕偁傞丅

丂廻忛偲偡傟偼2000掱搙偺孯惃偼梋桾偱廂擺偱偒傞偱偁傠偆丅

丂偙偺晅嬤偺懡偔偺忛摨條丄嶳偺搶撿幬柺偵懷嬋椫偑懡偄偑丄抧宍揑棟桼傕偁傞偑丄杒晽傪旔偗傞堄枴偑戝偒偄傛偆偵巚偊傞丅