那珂川町を流れる町の名前にもなった那珂川、その那珂川を見下ろす東の山に「唐御所」という横穴墓がある。

↑南東側から見た唐御所の有る和見砦

単独の横穴墓ではなく群をなしている。その中で一番、立派な墓が「唐御所」①である。

何とこの横穴の後ろの山が城郭なのである。

横穴前からも堀切がもう見えるのである。

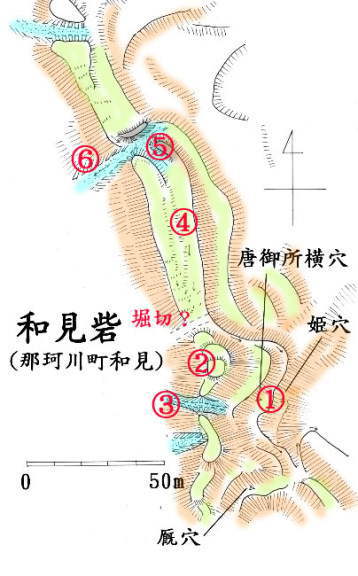

和見砦(那珂川町和見)36.7439、140.1553

那珂川町を流れる町の名前にもなった那珂川、その那珂川を見下ろす東の山に「唐御所」という横穴墓がある。

↑南東側から見た唐御所の有る和見砦

単独の横穴墓ではなく群をなしている。その中で一番、立派な墓が「唐御所」①である。

何とこの横穴の後ろの山が城郭なのである。

横穴前からも堀切がもう見えるのである。

|

横穴上の平場②は約8m四方、おそらくここが主郭であろう。 その北側と南側に腰曲輪があり、南側に堀切③がある。 北側は2枚の曲輪を経て鞍部になるが、ここには堀切があったような感じである。 その北に約70mの長さの曲輪があり、北に行くほど少し高くなる。 北端に堀切⑤がある。 西側は竪堀⑥になるが、東側は帯曲輪に合流する。 東側の腰曲輪は④の曲輪の東側を覆う。 一方、西側斜面には帯曲輪は見られない。 堀切⑤を北に行くと堀切のような場所があるが、果たして堀切かどうか、はっきりしない。 おそらく堀切⑤までが城域であろう。 防御用の城ではないであろう。 戦国時代、那珂川が武茂氏と那須氏の境目であり、武茂氏が那珂川の西岸を監視するために使ったのであろう。 城内が広いので多くの軍勢も駐留できると思われ、宿城にも使ったかもしれない。 城に使っているが、横穴墓には一切、手は付けていない。 やはり戦国時代の者もリスペクトしていたようである。 |

| ①唐御所横穴墓の上が城である。 | ②横穴墓の上のこの平場が主郭だろう。 | ③ ②の南側に立派な堀切がある。 |

| ④ ②から北に遊歩道が延びるがここも城域で曲輪である。 | ⑤ ④の北端にある堀切 | ⑥ ⑤の堀切は西側で竪堀になる。 |

なお、唐御所横穴(からのごしょよこあな)は、昭和9年(1934)国の史跡に指定されており、Wikipediaには以下のように書かれている。

北向田地区から和見地区に至る那珂川左岸の丘陵斜面には凝灰岩を掘削した横穴墓群が分布しており、「北向田・和見横穴墓群」と呼ばれている。

北向田・和見横穴墓群は尾根を境に北向田群と和見群に分かれ、さらに前者は北・中央・東南、後者は北・南・西の各支群に分かれる。

唐御所横穴はこのうち和見群北支群に所属する。

1300年前頃の横穴墓で唐御所横穴は前庭・羨道・玄室が明確で規模も大きい。

奥壁から羨門まで4.78m、玄室長2.75m、玄室中央幅2.34m、奥壁高さ1.9m。羨門から平面が台形をした前提に続く。

天井は中央に棟木、左右を切妻屋根風に傾斜させ、玄室はコの字状に3つの棺座が造り出されている。

玄門は妻入となり、外側に戸をはめ込むための彫り込みが施してある。

その精巧さは全国的に見て屈指であり、後期から終末期の切石横穴式石室と構造的に類似することが指摘されている。

その名前の由来は「その昔、下総の猿島を根城に平将門はその勢いにのって、常陸、下野、上野の国司を攻め落とし、天慶2年には関東の大半を征して、自ら新皇と称するまでになった。

しかし、将門は一族の貞盛や藤原秀郷に攻められて天慶3年遂に滅んでしまった。

その当時、三島城主であった小高出雲守将良は、一族をひきつれ和見に来て黄泉寺を建て出家した。

まもなく将門の女が将良を頼って髪をおろし、女蔵比丘尼と称した。

尼は、既に子を宿していて、古墳の中で男の子を出産した。

このことを世にはばかって、唐土帝王の妃がざん言によって遠くこの地に流されて来たものといいふらしましたので、この横穴が「唐の御所」と呼ばれるようになったと言われる。」

松野南城(那珂川町松野)

戦国時代佐竹氏に属した宇都宮一族松野氏の本拠である。

城は那珂川の右岸、対岸に那須領を望む標高192mの山上にある。

麓の標高が80m程度であるので比高は110mある。

まさに那須氏に突き付けた佐竹の刃である。

ちょうど那珂川町立武茂小学校の東の裏山全体が城址である。

城自体を生活の場にするには不便であるので、城を背後にしたこの小学校の地に居館があったのではないだろうか。

北に城間川、南に富山川の谷があり、西に那珂川が流れ、東側のみ山地に続く、那珂川方面に北東方向から突き出た尾根にあり、山の西側の斜面の勾配も急であるので、かなりの要害性を持つ。

城は南北に長い山全体に展開する直線連郭式の尾根城であるが、2本の尾根に曲輪群を展開させ、尾根間の谷に大手道と曲輪が展開する形式を採る。

麓からは二荒山神社を目指し、その裏手の山道を行けば城址であるが、この神社までに行くのが結構大変である。

なにしろ201段の石段を一気に上がらなくてはならない。

この階段は急である。1段20㎝としても高度で40mは登ることになる。

|

神社の地は50m×20mほどであるが、西側に高さ4mほどの山の削り残しと思われる巨大な土塁がある。 ここから既に城域といって良いであろう。 社殿裏の道を登って行くと沢が崖状になった場所があり、その先の虎口と思われる土塁間に開いた通路(12)を通る。 この先は谷状になっており、段郭が6段ほど展開する(10)。主郭部はここの東の山でありこの谷間から堀切が尾根上に見える。 西側の尾根は高さはないが小さな曲輪群が展開する。 (11)谷間を登りきると9の曲輪に出る。曲輪群11が展開する尾根はここから派生する。 この曲輪は45m×15mほどの大きさであり西側に石が多く転がっていた。 この曲輪の東側が本郭(1)であるが、その間は堀ではないが1段低くなっている。 本郭上までは6mほどであるが、北側は8mほどの高さがある。 本郭は70m×最大25mほどのいびつな形をした長方形であり、本来は全周を土塁が巡っていたと思われる。 北端に一段と高い櫓台跡と思われる土壇がある。 この土壇の北側には15mほど突き出した腰曲輪があり、堀切がある。 この堀切はこの突き出た腰曲輪をU字形に覆い、堀底を西側に行くと曲輪9に至る。 堀切の北側が曲輪2である。 35m四方の曲輪であり、本郭側以外を高さ1.5mの土塁が囲む。曲輪2の北に北端の堀切がある。 その先はほとんど自然地形である。 |

一方、本郭の南側には尾根が続き6つほどの曲輪が並ぶ。

本郭北側の深さ5m、幅10mの堀切を越えると曲輪3である。この曲輪は8m四方程度の小さなものである。

深さ4mほどの堀切を越えると曲輪4である。なお、この尾根筋の堀切は東斜面は竪堀となるが、西斜面は帯曲輪に繋がる。

曲輪4は25mほどの長さを持つ。堀切を介して南に位置する曲輪5は「く」字形をした30m、40m幅15mほどの本郭に継ぐ大きな曲輪である。

もしかしたらこの曲輪が本郭であったのかもしれない。

この曲輪の周囲には帯曲輪または犬走が見られる。

東側に尾根が派生し、この尾根方面に腰曲輪と二重堀切がある。

この堀切を越えると登りとなりピークがあるが曲輪のようにはなっていない。

物見台程度はあったのであろう。

曲輪5の南端には大きな堀切があり、曲輪6となる。曲輪6は曲輪5側に土塁を持ち長さは40mほどある。

南端には堀切があるが、浅い。

この付近から尾根は徐々に下りとなる。

堀切の南の曲輪7は30mほどの長さであるが内部が二段になっている。

南端に堀切があり、土橋がある。

この堀切を越えた場所が曲輪8であるが、曲輪7側に土壇がある。曲輪8付近から尾根の幅は広くなる。

曲輪8は突き出し15mの曲輪が3段ほどあり、その南はだらだらした下りとなる。

この付近が城の南端部である。

|

|

|

|

| 二荒山神社の裏が城址。この階段が すごい。201段もある。 |

神社の建つこの地13も城域である。 | 神社社殿の南にある。削り残しの土塁 高さ4mほど。 |

神社の裏の道を上がっていくと両側 に土塁がある場所12がある。門跡であろう。 |

|

|

|

|

| さらに谷津状の場の道を上がって行く と6段ほどの曲輪10がある。 |

本郭1の北側に櫓台と思われる 土壇がある。 |

曲輪Ⅱの北側は高さ2mの土塁が覆う。 | 本郭と曲輪3間の堀切。 |

|

|

|

|

| 曲輪4から見た曲輪5。 曲輪5は副主郭といえる位広い。 |

曲輪6,7間の堀切はかなり 埋没している。 |

曲輪5の南から尾根が派生している が二重堀切で遮断している。 |

北西側から見た城址。 右の建物は武茂小学校。 館があったらしい。 |

松野城主の松野氏は宇都宮一族、横田氏から分かれた一族であり、宇都宮領の外れ松野郷を領したことから「松野」を名乗った。

初代義業が住んだのは麓の「畑の台館」であったという。

この地は宇都宮領の飛び地であり、本領との間には那須領が広がっていた。

また、那須氏は松野氏の宗家宇都宮氏と抗争することが多く、同じく那須氏と対立する佐竹氏に接近していく。

この点、武茂氏と同じである。

佐竹氏が強大になって行くと家臣化し、対那須の最前線に位置しているため、度々那須氏の攻撃を受けたり、逆に攻撃を行っている。

那須氏の抗争が激化すると畑の台館は防衛上不安があるため、松野城を拡張し本拠を移したようである。

しかし、直ぐ目の前が佐竹対那須の最前線であり、こんな至近距離に砦ではなくちゃんとした居城を構えるのは信じられない。

松野城自体は「畑の台館」の詰めの城としてそれ以前から存在していたと思われるので築城は鎌倉時代まで遡るものと思われる。

小田原の役が終わり、那須氏が改易されると松野氏にも平和な時期が訪れる。

佐竹領内での武将の配置転換が行われるが、松野氏は松野郷を安堵され、松野城の城主の地位を保つ。

一族の松野資通は赤館城の城主にまでなっている。

しかし、関ヶ原の合戦後、佐竹氏が秋田に移封されると松野氏も同行してこの地を去る。

松野一族のうち、秋田に移ったのは赤館の松野資通と松野本領の綱高のみであり、残りの一族は帰農した。

秋田に移った松野氏は山本郡の桧山に居住し、佐竹氏の重臣に列せられた。

畑の台館(那珂川町(旧馬頭町))

名前のとおり畑の真ん中にある松野氏の居館である。

那珂川の東岸の河岸段丘上にあり、松野城の西山麓に位置する。

馬頭町指定史跡の石塔があるが、その西側である。土塁は既に失われているが、土塁跡の盛り上がりが残る。

北側を除く三方が段状になっており、下の水田までは3mの高さがある。

下に堀があったのだろう。80m四方の大きさがあり、おそらく神田城のような方形の館であったと思われる。

松野氏が初期に居館を構えた場所であるという。

戦国時代になると松野氏は松野南城に拠点を移したという。

なにしろ川の向こうは那須氏の領土であり、夜襲を受けたら一たまりもない。

館跡東にある文化財指定の石塔は3つある。最も古い、貞和の碑は南北朝期のもので、貞和は北朝側が使用していた元号であることから当時、松野氏が北朝側であったことが推察できるという。

天正の碑は天正16年のもので、松野政通が供養したものという。

お姫様の墓と呼ばれているというが、若くして死んだ姫を供養したものだろうか。

慶長の碑は慶長2年に小川源左衛門道吉が17回忌を迎えた金阿弥陀仏という人物のために供養したものという。

当時も松野氏の領土であったはずであるが、小川道吉とは誰だろう。

|

|

|

|

| 館跡西側の堀跡。那珂川にかかる 松野大橋が見える。 |

館東側の切岸。下が堀跡であろう。 | 館南側の切岸と堀跡。 | 町文化財指定の3つの石塔。 |

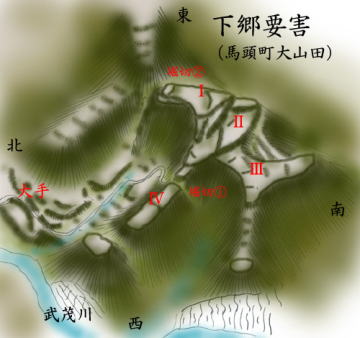

下郷要害(那珂川町(旧馬頭町)大山田)

馬頭から大子に向かい、4km行った建武三叉路を黒羽方面に向かう国道461号線に入る。

かの有名な「御前岩」を過ぎ、4km行くと大山田郵便局がある。

この東側、武茂川の東岸に崖が剥き出しの山があり、この標高300m、比高110mの山が城址である。

郵便局から北に300m行くと東に向かう農道があり、この道を行くと武茂川にかかる緑のペンキが塗られた橋がある。

橋といっても軽自動車がぎりぎり渡れる程度の狭さである。

この道はそのまま山に続くが、この道を進めば城内に至る。

山麓に畑となっている平坦地があるが、これが居館跡と思われる。

道は谷津伝いに延びているが、途中に墓となっている平坦地がいくつかある。

| 谷津の最奥は段々状の曲輪状になっており、どうもここが大手曲輪のようである。 この谷津を包むように南と東に山が迫る。 かなりの特に東の山は聳え立つようであり、この上が主郭部である。 道が分岐しており、東に進むと本郭北の堀切②に出る。 ここは峠のようになっており、さらに進むと山を下り、東の集落まで行ける。 大手から右折し、南の山に蛇行しながら登っていくと、堀切①に出る。 この辺りから郭が展開している。堀切の西側が曲輪Ⅳである。 長さ50m、幅15mほどの細長い曲輪であり、段差がある。 西端は一旦、下りになり、その先が盛り上がって物見台のような場所がある。 堀切①を東に進むと主郭部である。 堀切や土塁で構築する工法ではなく、斜面を削平し、段々に曲輪を置く、古臭い形式である。 最高箇所の曲輪1が本郭であろうが、ここは一辺50m程度の三角形をしており、北側がやや盛り上がっている。 |

|

|

|

|

|

| 西側から見た城址。 | 堀切①。 一番明瞭な城郭遺構である。 |

曲輪Ⅱ内部。東に土塁状の張り 出しがある。左が本郭に当たる。 |

曲輪Ⅱから見下ろした曲輪Ⅲ。 |

|

|

| 曲輪Ⅳ内部。 | 北端の堀切②。 |

北端が堀切②であり、一機に8mほど深くなる。

その北東に尾根が延びるがこの尾根にも曲輪があるかもしれない。

本郭から南西に長さ40m、高さ4mの削り落しの土塁が延びる。風避けの土塁のように思える。

本郭の南7m下に曲輪Ⅱがある。

50m×30mの広さがある。さらに5mほど下がり曲輪Ⅲがある。50m四方の鼓型をしている。

曲輪は広くそれなりの人員を収容することが可能である。

他にも遺構は存在していると思われる。

武茂氏の流れを組む大山田氏の城であるが、この山間の領主にすぎず、精々兵力は100、200程度であろう。

その兵で守るには大きすぎる規模を持つ。

やはり家臣の家族、領民も収容することを考えているようである。

城自体は山中にあり、武茂川に面した部分は崖である。

まともに攻めたら落せる城ではない。

築城は永禄年間、大山田氏を興した武茂泰宗の子孫の泰景という。

元亀年間、佐竹氏の攻撃で落城したという。

すでにこの頃、大山田氏の本家筋の武茂氏は佐竹氏に従っており、攻撃されたということは那須氏側に付いたということを意味している。

国道461号線をそのまま進むと、黒羽であり那須氏の勢力圏であるので、本家を裏切って那須氏方に付いたというのも地理的に考えられないことではない。

ただし、この城は篭城準備が整えられていたとしたらそうは簡単に落せるような城ではない。

はたして、佐竹氏はどこから攻めたのだろうか。

北東側に続く尾根伝いから攻撃するのが最も想定しやすいのでこのルートだろうか。

それとも篭城態勢が整わないうちに奇襲をかけて落したのだろうか。

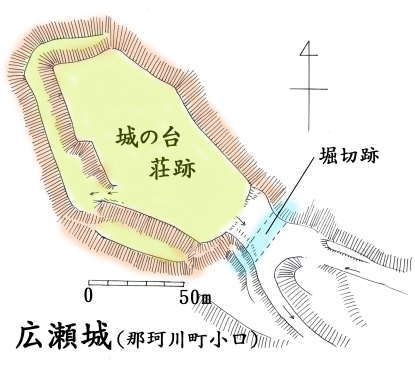

広瀬城(那珂川町(旧馬頭町))

| 那珂川を西に臨む標高180mの山にある。 那珂川に面した斜面は崖状である。 那珂川からの比高は70mほどある。 ここからの眺望は素晴らしく、眼下に那珂川に沿った小川、湯津上方面が一望のもとにある。 現在「城の台荘」が建っているが、この建物も若干あやしい城っぽい感じである。 遺構はほとんど失われているようである。 施設の南西部分が郭っぽい感じであるが、これが城郭遺構であるかどうか判断できない。 |

|

|

しかし、上の写真に示す南西の斜面に腰曲輪が残っている。 武茂氏や松野氏と同じく佐竹氏に属した大金氏の城である。 大金氏は佐竹氏に組したことから敵対する那須氏からの攻撃を受けるようになる。 そして居館に過ぎない梅ヶ平館の防御性を懸念し、要害性の高いこの地に城を築いて居城を移したという。 2024年1月、久々、広瀬城を訪れた。 もう「城の台荘」はなかった。 ほとんどの建物は撤去され、残った建物は廃墟になっていた。 敷地内は草茫々だった。 南東端、ホテルの入口部がくびれており、ここが堀切跡だったようだ。 多分、二重堀切だったようである。 東側の方が高く、そちらにも曲輪があったように思えるが、特に遺構は確認できなかった。 でも、上の写真に示す南西側の腰曲輪はそのままの状態で残存していた。 |

梅ヶ平館(那珂川町小口字梅ヶ平)

那珂川にかかる新那珂川橋を渡る県道52号線と東岸の小口交差点で分岐し、県道224号線を3.5㎞ほど北上した所にある小砂交差点の小口川を挟んで東岸、南500mの位置にある。

この付近は浸食された台地が入り組んでおり、小口川を背にした3方向を比高10mほどの断崖に囲まれた岡突端にある。

現在は民家であり、今も城主であった大金氏の子孫が住んでいるとのことである。

城と言うより、単郭の居館であろう。

おそらく唯一の弱点である台地続きの南側には堀があったと思われるが、湮滅しているようである。

館主の大金氏は、戦国時代、那珂川東岸の馬頭地区が佐竹氏の影響下に入ると、武茂氏、松野氏とともに那須側から、佐竹氏に鞍替えする。

このため、那須氏から何度となく攻撃を受けるようになる。

永禄10年(1567)には、那須資胤に攻撃され、武茂氏、松野氏らの支援で撃退している。

| 3方を崖に囲まれ、そこそこの防御力はある館であるが、基本は居館である。 このため、大金氏は、拠点を南西2kmの那珂川東岸の断崖上に(現、「城の台荘」の敷地となっている)広瀬城があったが、ここを拡張し本拠を広瀬城に移転している。 参考:那須の戦国時代、栃木県の中世城館跡、航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを使用 |