仾丂搊忛岥偐傜尒偨忛毈丅塃庤偺廱旔偗偺嶒傪奐偗丄屻偼

丂傂偨偡傜嶳捀傪栚巜偡丅

仼杒懁偺暉搰惓懃嫃娰愓偐傜尒偨忛毈丅

崅嶳懞偺忛

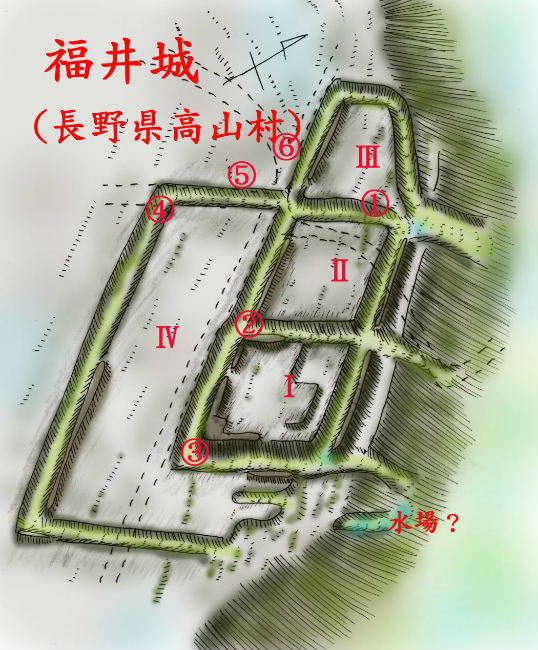

寧惗忛乮挿栰導崅嶳懞乯

乽寧惗乿偲彂偄偰乽偮偒偍偄乿偲撉傓丅

崅嶳懞偲恵嶁巗偲偺嫬偵偁傞恵揷巵偺杮忛丄戝娾忛偺搶傪庣傞巟忛偱偁傞丅

戝娾忛偺撿偺嶳丄柧妎嶳偵塉堷忛偑偁傝丄偦偙偐傜杒偵攈惗偡傞旜崻偵寧惗忛偑偁傞丅

仾丂搊忛岥偐傜尒偨忛毈丅塃庤偺廱旔偗偺嶒傪奐偗丄屻偼 丂傂偨偡傜嶳捀傪栚巜偡丅 仼杒懁偺暉搰惓懃嫃娰愓偐傜尒偨忛毈丅 |

庡妔晹偼昗崅743倣偺応強偵偁傝丄戝娾忛偺杮妔傛傝崅偄埵抲偵偁傞丅

偙傟偲偄偭偨搊傝摴偼側偄傛偆偱偁傞丅

寧惗忛偵偼昗崅550倣偺36.6580丄138.3537偺埵抲偐傜廱旔偗偺揹婥嶒偺斷傪奐偗偰擖傝丄杒懁偺旜崻傪搊偭偰峴偭偨丅

偙偺旜崻丄嶳捀晹偐傜愵忬偵峀偑偭偨宍傪偟偰偍傝丄枛抂晹偐傜搑拞傑偱偼旕忢偵峀偄棊梩峀梩庽偺椦側偺偱偁傞偑丄偩傜偩傜偲扨挷偵懕偒寢峔旀傟傞丅

壗偟傠斾崅栺200倣偺傎偲傫偳偑偙偺挷巕側偺偱偁傞丅

偦傟偵棊偪梩偑僼僇僼僇偱妸傞丅

偙傫側幬柺偱偼庣傝偵偔偄丅

杊屼偼曻婞偝傟偰偄傞姶偠偱偁傞丅

強乆偵暯扲抧偑偁傞偑丄偦傟偑嬋椫側偺偐敾抐偱偒側偄丅

彮側偔偲傕偙偺幬柺丄怉椦偼峴傢傟偰偼偄側偄偺偱椦嬈偵敽偆傕偺偱偼側偄偱偁傠偆丅

昗崅700倣晅嬤偵側傞偲旜崻偼嫹傑傝丄杧愗嘆傗彫嬋椫偑妋擣偝傟傞丅

昗崅713倣晅嬤偵偁傞杧愗嘇偐傜嶳偺孹幬偑堦婥偵媫偵側傞丅

偄傛偄傛庡妔晹偱偁傞丅

捀忋傑偱偺斾崅栺30倣偺娫偵偼晅偒弌偟栺5倣偺7偮偺嬋椫嘊偑廳側傞丅

偙偺條巕丄寢峔儊儕僴儕偑偁傞丅

| 嘆丂愵忬偵峀偑傞杒幬柺偑嫹傑傞応強偵偁傞杧愗丅 | 嘇庡妔晹捈壓偼媫孹幬偵側傞丅偦偺擖岥偺杧愗丅 | 嘊丂庡妔晹杒捈壓偵偼崢嬋椫偑抜乆偵廳側傞丅 |

杮妔捈壓偵偼杧愗嘋偑偁傝丄懷嬋椫傪宱偰杮妔嘍偱偁傞丅

偙偺晅嬤偼堦柺丄棊梩峀梩庽偺椦偱偁傝丄搤応偼梩偑棊偪丄壓憪傕傎偲傫偳側偄偺偱堚峔偑旕忢偵偒傟偄偱偁傞丅

偍傑偗偵崑夣側堚峔偱偁傞丅

杮妔偼3抜峔憿偵側偭偰偍傝丄55亊15倣偺戝偒偝丅撿抂晹偼搚抎偑偁傞丅

偦偺撿壓偼偍側偠傒偺戝杧愗偱偁傞丅

暆栺15倣丄怺偝栺6倣丄扜杧嘐偑搶壓傞丅

| 嘋丂嘊偺嬋椫孮嵟忋抜偺杧愗丅 | 嘍杮妔撪晹偼3抜峔憿丄撿搶抂偵搚抎偑偁傞丅 | 嘐杮妔攚屻偺杧愗偐傜偼幬柺傪扜杧偑崑夣偵壓傞丅 |

摿挜揑側偺偑丄杮妔偺惣幬柺偱偁傞丅

偙偙偵5杮偺悿忬扜杧嘑偑壓傞丅晽壔偼偟偰偄傞偑宍偼柧椖偱偁傞丅

杮妔偺搶偵攈惗偡傞旜崻偵偼10抜埲忋偺彫偝側嬋椫偑揥奐偡傞丅

杮妔偐傜惣偵攈惗偡傞旜崻偵偼2杮偺杧愗偲嬋椫偑偁傞丅

杮妔撿偺杧愗傪墇偊傞偲擇妔嘒偱偁傞丅

30亊12倣偺峀偝丄嬋椫撪偵偼戝偒側娾偑偁傞丅偙偺嬋椫偼悪椦偱偁傞丅

偦偺撿懁偵杧愗嘓偑偁傞偑丄戝偒側娾偑愗娸偵傓偒弌偟偱偁傞丅

偦偺愭偺撿偵懕偔旜崻嬝偵偼娾偑僑儘僑儘偟偰偄傞丅

| 嘑丂杮妔惣懁幬柺晹偵峔抸偝傟傞悿忬扜杧孮丅 | 嘒丂擇妔撪晹偼娾偑偛傠偛傠丅 | 嘓丂擇妔撿懁偺杧愗丅偦偺愭偼愇楍偑旜崻偵懕偔丅 |

偙偺旜崻傪搊偭偰峴偔偲塉堷忛偱偁傞丅

擇妔偺搶壓偵偼彫偝偄嬋椫偑10抜埲忋揥奐偡傞丅

偙偺抧偺搚崑丄恵揷巵偺杮忛丄戝娾忛偺搶傪庣傞忛偲偟偰抸偐傟偨偲巚傢傟傞偑摉弶偺忛偼彫偝偐偭偨偲巚傢傟傞丅

愳拞搰偺崌愴帪偵偼忋悪尓怣偑寧惗忛偺榌偵3000摢偺攏傪塀偟偰偄偨偲偄偆揱彸傕偁傞丅

傗偑偰丄晲揷巵偵傛傝恵揷巵偼墇屻偵摝傟丄偙偙偵偼晲揷巵偺忛戙偑擖偭偨傜偟偄丅

偙偺帪丄懳忋悪嵟慜慄婎抧偲偟偰忛偼奼挘惍旛偝傟偨傛偆偱偁傞丅

傗偑偰晲揷巵偼柵朣偟丄偙偺抧偵恵揷枮恊偑暅婣偡傞偑丄寧惗忛傪偳偆巊偭偨偐暘偐傜側偄丅

恵揷巵偑忋悪巵偵廬偭偰夛捗偵堏偭偨崰丄攑忛偵側偭偨偺偱偁傠偆丅

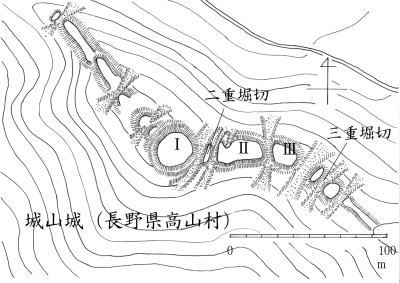

枒宍忛乮崅嶳懞拞嶳乯36.6930丄138.3616

嶳揷忛偲傕偄偆丅徏愳偺扟偑奐愅偟偨愵忬抧偑拞怱偺懞丄崅嶳懞偺扟偺弌岥晹丄懞撪偱堦斣奐偗偨抧嬫丄恵嶁巗偵嬤偄惣晹抧嬫偵偁傞丅

忛偺偁傞応強偼徏愳偵増偭偰導摴66崋慄偑憱傝丄偦偺杒懁丄戧擖嶳偺嶳宯撿懁偺嶳偱偁傞丅

偙偺嶳宯傪墇偊傟偽拞栰巗偱偁傞丅

傑偨丄導摴66崋慄傪彮偟惣偼彫晍巤偵帄傞丅

拞悽偼忛偺搶懁偺扟傪搊傟偽娫嶳摶偵捠偠傞奨摴偑偁傝丄偦偺撿懁偺擖傝岥傪梷偊傞忛偱傕偁傞丅

仾撿搶壓丄嶳揷巵娰晅嬤偐傜尒偨忛毈丅拞墰塃壓晅嬤偐傜墑傃傞旜崻偑戝庤摴偱偁傞丅

忛偼昗崅711倣偺杒惣偐傜撿懁偵撍偒弌偟偨旜崻偺枛抂晹偑惙傝忋偑偭偨晹暘偵庡妔晹傪抲偒丄偦偙偐傜壓傞旜崻嬝媦傃杒惣偺嶳宯偵偮側偑傞旜崻嬝係曽岦偵嬋椫傗杧愗傪揥奐偝偣傞丅

庡妔晹偵偼撿搶旜崻偐撿旜崻偐傜搊傞偑丄撿旜崻愭抂36.6836丄138.3628偵忛毈昗幆偑偁傝丄偙偙偐傜搊傞偺偑堦斒揑側儖乕僩偺傛偆偱偁傞丅

偦偙偺昗崅偼538丏5倣丄嶳捀傑偱偼斾崅170倣両偗偭偙偆偒偮偄丅

揹婥嶒偺斷傪奐偗偰擖傝丄旜崻摴傪傂偨偡傜搊傞丅

拞暊偵娾嶳偑偁傝丄暔尒偺応偲巚傢傟傞丅

偙偺愭偐傜嶳偺岡攝偼媫偵側傝丄彫嬋椫偑壗抜偵傕廳側傞丅

嬋椫偺暆偼2倣偑偄偄偲偙傠偱偁傞丅

偙偺忛丄朘傟偨偺偼11寧枛丄旜崻偼峀梩庽偺椦偺偨傔丄棊梩偟偰尒捠偟偼椙偄丅

憪傕側偄丅偟偐偟丄愊傕偭偨棊偪梩偑妸傞丅傑傞偱掲傑偭偨愥偺幬柺傪搊傞偺偲戝嵎側偄丅妸傞丅

偟偐傕棊偪梩偺壓偵偼娾偑僑儘僑儘偟偰偄傞丅揮傫偱懪偪偳偙傠偑埆偗傟偽働僈傪偡傞丅愥偺幬柺傛傝晐偄丅

庡妔捈壓側偳偼攪偭偰搊傞偺偑堦斣偱偁傞丅

庡妔捈壓晅嬤偐傜幝抾偑枾廤偟丄娾偑僑儘僑儘偁傞丅

偳偆傗傜嬋椫廃埻偼愇奯偱曗嫮偝傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅

幝抾偼栴抾偲偟偰怉偊偨傕偺偩傠偆丅

| 嘆撿旜崻偵偼彫嬋椫偑壗抜傕揥奐偡傞丅 | 嘇杮妔偐傜尒壓傠偟偨擇妔丄枒宍偺傛偆偵側偭偰偄傞丅 | 嘊擇妔偐傜尒偨杮妔偺愗娸丅愇晿偒偱偁偭偨傜偟偄丅 |

| 嘋杮妔撪晹丄惣懁傪僐偺帤宍偵搚椲偑暍偆丅 | 嘍搶偵墑傃傞旜崻偵偼峀偄嬋椫偑揥奐偡傞丅 | 嘐丂嘍偺撿懁偺懷嬋椫傕柧妋偱偁傞丅 |

庡妔偼2偮偺嬋椫偐傜側傝丄搶偵杒懁傪搚椲偱暍偭偨嬋椫丄擇妔嘇偑偁傞丅

堦抜崅偄抜傪宱偰丄杮妔偺愗娸偑栺6倣偺崅偝偱戕偊傞丅嘊

偙偺愗娸偵偼愇偑僑儘僑儘偟偰偄傞偺偱杮棃偼愇奯偱暍傢傟偰偄偨傛偆偱偁傞丅

杮妔偐傜尒傞偲壓偺嬋椫偑枒宍偺傛偆偵尒偊傞偺偱丄忛偺柤慜偑乽枒宍忛乿偵側偭偨偲巚偊傞偑丄崲偭偨偙偲偵摨柤偺忛偑懡偡偓丄幆暿偵嬯楯偡傞丅

杮妔嘋偺昗崅偼711倣丄32亊14倣杒懁傪僐偺帤宍偵搚椲偑暍偆丅

杮妔偺屻傠懁丄杒惣丄杒搶偵2杮偺旜崻偑暘婒偟丄偦傟偧傟嬋椫孮偑揥奐偡傞丅

庡妔晹偐傜搶偵墑傃傞旜崻嬝偑戝庤偲巚傢傟丄柧椖側嬋椫嘍丄嘐偑揥奐偡傞丅

| 嘑戝庤嬝偺旜崻偵偁傞搚抎丅 | 嘒戝庤嬝偺枛抂晹偵偼扜杧傪帩偮嬋椫偑偁傞丅戝庤嬋椫偐丠 |

偙偺旜崻丄搑拞偐傜撿搶偵愜傟丄搚椲嘑摍偑尒傜傟傞丅

嵟屻偼敧敠幮偵弌傞偑丄偦偺庤慜偵偼戝庤嬋椫偲巚傢傟傞扜杧嘒傪帩偮嬋椫偑偁傞丅

偙偺戝庤嬝偺旜崻丄堚峔偼撿旜崻傛傝偼朙晉偱偁傞偑丄柧妋側摴偼側偄丅

偙偺抧偺彫搚崑嶳揷巵偺忛偲偄傢傟傞丅嶳揷巵偼恗壢巵偺弌恎偱彸媣偺曄乮1221乯屻丄曣恊偺棦丄崅棞嶳揷巵傪棅傝偙偺抧偵棃偨偲尵傢傟傞丅愴崙帪戙偼崅棞巵偵扗傢傟傞丅

偦偺屻丄崅棞巵傕晲揷巵偵捛傢傟丄忛偼晲揷巵偺傕偺偲側傞偑丄晲揷巵柵朣偱忋悪巵偺傕偺偲側傞丅

忋悪巵偺夛捗堏晻偱攑忛偵側偭偨偲巚傢傟傞丅

偙偺娫丄偙偺忛偑偳偺傛偆側栶妱傪墘偠偨偺偐偼暘偐傜側偄丅

乮媨嶁晲抝乽怣擹偺嶳忛偲娰乿傪嶲峫乯

嶳揷巵娰乮崅嶳懞拞嶳乯36.6898丄138.3662

枒宍忛偺榌丄恀朄帥偺抧偑娰愓偲尵傢傟傞丅

91倣亊72倣偺斖埻偑娰堟偲偄偆丅昗崅偼546倣丅

偐偮偰偼搚椲偑弰傝丄杧傕偁偭偨傛偆偱偁傞丅

偟偐偟丄尰嵼丄堚峔偼妋擣偱偒側偄丅

嶳揷巵偑廧傒丄偦偺屻丄尨巵偑廧傫偩偲偄偆偑丄徻嵶偼晄柧丅

乮媨嶁晲抝乽怣擹偺嶳忛偲娰乿傪嶲峫乯

嶳揷崅棞娰乮崅嶳懞拞嶳乯36.6884丄138.3535

嶳揷巵娰愓偐傜惣偵栺1噏峴偭偨嶳揷恄幮偺杒搶懁偑娰愓偱偁傞丅

偙偺抧偼戧偺擖嶳偺撿偺榌偵埵抲偟丄偐偮偰偼戧偺擖嶳偺彮偟搶偵偁傞摶傑偱偙偙偐傜摴偑墑傃丄拞栰曽柺偵捠偠偰偄偨偲偄偆丅

娰愓晅嬤偼僽僪僂墍偲側偭偰偄傞丅帤柤偼乽杧擵撪乿偲偄偆丅

偦偺堦妏偵娰愓偺昗拰偑偁傞偺偩偑丄僽僪僂偺捿傝扞偺巟拰偺堦晹偺傛偆偵側偭偰偟傑偭偰偄傞忬懺偱偁傞丅

偙偺晅嬤偼峩抧惍棟偑峴傢傟偨偲偺偙偲偱堚峔偼幐傢傟偰偄傞偲偄偆丅

偙偙偐傜杒偵峴偔偲戧擖嶳偺戧擖忛偑偁傞丅

偦偺榌嫃娰偱傕偁偭偨偲巚傢傟傞丅

崅棞巵堦懓丄崅棞嶳揷巵偺娰偲偄偆丅

崅棞嶳揷巵偼屻丄嶳揷巵傪捛偄枒宍忛傪庤偵擖傟傞偑丄杮壠偺崅棞巵偵捛傢傟丄崅棞杮壠偺強椞偵側偭偨偲偄偆丅

乮媨嶁晲抝乽怣擹偺嶳忛偲娰乿傪嶲峫乯

暉搰惓懃壆晘乮崅嶳懞崅堜杧僲撪乯

暉搰惓懃偵偮偄偰偼丄愢柧偼晄梫偩傠偆丅

堦斒揑偵偼斵偺宱楌偼戝嶃壞偺恮屻丄朙恇壎屭偺戝柤捵偟偺堦娐偲偟偰丄嫃忛偺峀搰忛傪柍抐廋棟偟偨偙偲傪棟桼偵庢傝捵偝傟偨丄偲偄偆偙偲偱廔傢偭偰偄傞丅

偟偐偟丄尰幚偵偼傑偩廔傢偭偰偄側偄丄偦偺屻偑偁傞偺偱偁傞丅

尦榓5擭乮1619乯丄峀搰忛偺柍抐廋棟偺僀僠儍儞儌儞傪晅偗傜傟丄峀搰50枩愇傪杤廂偝傟丄怣擹崙愳拞搰巐孲拞偺崅堜孲偲墇屻崙嫑徖孲偺4枩5000愇偵尭揮晻偺柦椷傪庴偗傞丅

偦偟偰峔偊偨偺偑丄崅嶳懞偵偁傞崅堜乮偙偆偣偄乯帥偺嫬撪偵憡摉偡傞応強偵偁偭偨娰偱偁傞丅

| 娰愓偼偛偔晛捠偺揷幧偺帥堾偱偁傞丅愢柧斅偑寶偮丅 | 摴楬偑杧愓偲偄偆丅愇奯偼屻悽偺傕偺偱偁傞丅 |

偙偙偵堏晻屻丄惓懃偼拕抝丒拤彑偵壠撀傪忳傝丄塀嫃偟崅嵵偲崋偟偨丅

偝傜偵尦榓6擭乮1620乯丄拤彑偑憗悽偟偨偨傔丄惓懃偼2枩5000愇傪枊晎偵曉忋偟偨丅

偦偟偰丄姲塱尦擭乮1624乯丄惓懃偼偙偙偱巰嫀偟偨丅嫕擭64偩偭偨丅

偙偙偱偺惗妶偼傢偢偐5擭娫偱偁偭偨偑椞撪偺憤専抧丄梡悈偺愝抲偲怴揷奐敪丄帯悈岺帠側偳偺岟愌傪巆偟偨丅

巰屻丄枊晎偺専巰栶偺杧揷惓媑偑摓拝偡傞慜偵丄壠恇捗揷巐榊暫塹偑惓懃偺堚懱傪壩憭偟偨偨傔巆傝偺2枩愇傕杤廂偝傟丄戝柤偲偟偰偺暉搰壠偼庢傝捵偝傟偨丅

偺偪丄枊晎偼惓懃偺巕惓棙偵媽椞偐傜3112愇傪梌偊偰婙杮偵庢傝棫偰偨丅

暉搰惓棙偑巏巕側偔杤偟偨屻偼堦扷抐愨偟偨偑丄暉搰拤彑偺懛惓彑偑壠傪嵞嫽偟丄婙杮偲偟偰柧帯堐怴傑偱懕偒丄戙乆屼彂堾斣側偳傪柋傔偨丅

峕屗枊晎丄曅偭抂偐傜戝柤偺庢傝捵偟傪偟偨偑丄壠帺懱傪抐愨偝偣傞偙偲偼彮側偔丄偙偺暉搰壠傪巒傔丄嵟忋壠摍偼婙杮偲偟偰懚懕偝偣偰偄傞丅

偦傟偽偐傝偐丄愴崙帪戙偵柵朣偟偨戝柤壠丄崱愳壠丄晲揷壠傕婙杮偲偟偰懚懕偝偣偰偄傞丅

晲彨偲偟偰偼栆彨偲偟偰抦傜傟傞偑丄桪傟偨椞撪摑帯擻椡傪帩偭偰偄偨傜偟偄丅

103m亊70m偺曽宍扨妔偺娰偱丄搶杒嬿偵崅偝5m偺搚椲偑巆懚偡傞偺傒丅

廃埻偵偼嬻杧偑弰偭偰偄偨偲偄偆偑丄杽傔傜傟摴楬偵側偭偰偄傞丅

尰懚偡傞愇奯偼丄埨惌擭娫(1854-1860)偵崅堜帥偑搚椲傗嬻杧傪夡偟偰廋抸偺庤傪壛偊偨傕偺偱偁傝丄摉帪偺傕偺偱偼偼側偄丅

崅堜帥偵偼丄暉搰惓懃偺堚昳偲偟偰徰憸夋丄憚愭丄暓幧棙丄妡幉偑揱偊傜傟偰偄傞丅

| 柉壠偺拞偵巆傞桞堦偺堚峔丄搚椲偺堦晹 | 暉搰偝傫偵偼娭學側偄偑乽崅嶥応乿傕偪傠傫峕屗帪戙偺傕偺丅 |

偙偺崅堜帥丄偲偰傕彫戝柤偺嫃娰偲偄偆暤埻婥偼側偄丅忛妔堚峔傕搚椲偺巆懚晹偺傒丅

廃埻偺摴楬偑杧愓偲偄偆偑偦傫側暤埻婥傕側偄丅

帥杮摪傕偳偙偺揷幧偵偱傕偁傞傛偆側帥偲偄偭偨姶偠偱偁傞丅

壥偨偟偰丄暉搰惓懃丄偙偙偱廃埻偺嶳乆傪挱傔側偑傜壗傪巚偭偨偐丠

峀搰50枩愇帪戙傛傝丄僾儗僢僔儍乕偼彮側偔丄怱偼埨傜偐偩偭偨偐傕偟傟側偄丅

暉堜忛乮崅嶳懞杚忋乯36.6637丄138.3962

挿栰導崅嶳懞偼恵嶁巗偺搶偵埵抲偡傞懞偱丄愮嬋愳偵搶偐傜崌棳偡傞徏愳偑奐愅偟偨扟偑懞堟偺傎偲傫偳偱偁傞丅

懞偺搶偼巙夑崅尨偱偁傝丄懞撪傪捠傞導摴66崋慄傪恑傓偲嶳揷壏愹丄嶳揷杚応傪宱桼偟偰巙夑崅尨偺拞怱抧丄墶庤嶳丄孎偺搾偵捠偠傞丅

傑偨丄導摴66崋慄偑捠傞1杮撿偺扟傪捠傞導摴122崋慄傪恑傓偲孮攏導捼楒懞偺枩嵗壏愹偵捠偠傞丅

偙偺暉堜忛偼導摴122崋慄偑捠傞瀘戲愳偺扟傪尒壓傠偡暉堜尨偺戜抧墢晹偵偁傞丅

偙傫側応強偵忛偑偁傞偲偄偆偙偲偼枩嵗壏愹曽柺偵捠偠傞屆摴偑愴崙帪戙偵婡擻偟偰偄偨徹嫆偱偁傞丅

偙偙偼惣懁傪棳傟傞旙戲愳偺愵忬抧偱偁傝丄杒惣偵岦偗偰娚傗偐側岡攝傪帩偮丅

奐戱懞偩偭偨偲偄偆偙偲偱偁傝丄忛毈偺嬤偔偵奐戱偺旇偑寶偮丅

偝偡偑奐戱懞偩偗偁傝丄昗崅偼827倣傕偁傞丅崅尨偱偁傞丅

瀘戲愳偐傜偺斾崅偼20倣傎偳偱偁傞丅

偟偐偟丄偙偙偵忛偑偁傞偙偲帺懱丄愴崙帪戙偵偼廧傫偱偄偨恖偑偄偨栿偱偁傝丄奐戱偺楌巎偼梱偐偵屆偄偺偱偁傞丅

偦偺暉堜忛丄偙傫側嶳娫偱偼偁傞偑寢峔峀偄丅

150倣亊100倣傎偳偁傝丄4偮偺嬋椫偐傜側傞丅

| 嘆嘨妔乮嵍乯偲嘦妔乮塃乯娫偺杧丅錗両 | 嘇嘦妔撿搶抂晹偺杧 | 嘊杮妔撿搶抂晹偺杧 |

瀘戲愳偺扟偵柺偟偨戜抧偺墢偵栺50倣巐曽偺嬋椫嘥乣嘨偑3偮暲傃丄嬋椫娫偼暆栺10倣偺杧偱嬫夋偝傟傞丅

堦斣撿惣抂偺嬋椫偑堦斣尩廳偵嶌傜傟偰偍傝丄偙偙偑杮妔偱偁傞丅

嬋椫嘦偲嘨偺娫偵偼壓偵壓傞摴楬偑晅偗傜傟偰偄傞丅

偝傜偵偙偺3偮偺嬋椫傪埻傓傛偆偵撿惣懁偵嬋椫嘩偑懚嵼偡傞丅

偙偺峔憿偼庡妔晹戜抧墢晹偵偁傞偨傔忛奜偺撿惣懁偺曽偑昗崅偑崅偔丄忛撪傪尒壓傠偝傟偰偟傑偆偨傔偱偁傞丅

| 嘋嘩妔撿懁偺杧丄偙傟偠傖暘偐傜傫両 | 嘍嘩妔杒惣懁偺杧偼摴楬偲側偭偰熚柵偟偰偄傞丅 丂惓柺嵍懁偺椦偑嘨妔丅 |

嘐奐戱懞偐傜捠偠傞摴楬偵偼廱嶒偑偁傝丄偙偙傪奐偗傞偲忛毈丅 嵍偺椦偑嘨妔丄庤慜偵杧偑偁傞丅塃偺椦偑嘦妔丅 |

巆擮側傜偑忛撪偼錗忬懺偱偁傝丄惍旛偼偝傟偰偄側偔丄扵嶕偼搤応嬤偔偵側傜側偄偲崲擄偱偁傞丅

堚峔偼摴楬偵側偭偨晹暘埲奜偼錗偺拞偵傎傏巆懚偟偰偄傞丅

忛庡偼戝娾忛傪杮嫆偵偟偰偄偨恵揷巵偺壠恇丄杚巵偲偄偆丅

偙偺抧偱擾嬈惗嶻偱惗寁傪棫偰傞偺偼摉帪偲偟偰偼崲擄偱偼側偐偭偨偐偲巚傢傟傞丅

奨摴嬝偺娔帇偺栶栚偺懠丄嶳娫墱抧偵偁傞偨傔丄恵揷巵偺嬞媫帪偺旔擄強偱傕偁偭偨偐傕偟傟側偄丅

杚応宱塩偵傛傞攏偺惗嶻丄枩嵗曽柺偵捠偠傞奨摴偺壸栶偱惗寁傪棫偰偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

恵揷巵偼塱榎2擭乮1559乯晲揷巵偺怤棯偵傛傝墇屻偵朣柦偟丄暉堜忛偺摉庡杚埳夑庣傕廬偄忛傕攑忛偵側偭偨偲偄偆丅

乮媨嶁晲抝丗怣擹偺嶳忛偲娰丂傪嶲峫偵偟偨丅乯

崅尨忛乮崅嶳懞墱嶳揷乯36.6798丄138.4048

挿栰揹揝恵嶁墂偐傜搶偵栺10噏丄嶳揷壏愹偺惣栺2噏丄徏愳偺搶娸丄導摴66崋慄増偄偵偁傞丅

徏愳偺搶娸偲尵偭偰傕偙偺晅嬤偱偼徏愳偼宬扟偵側偭偰偍傝丄愳柺偐傜忛傑偱偺斾崅偼栺110倣傕偁傝奟偺傛偆偵側偭偰偄傞丅

偦偺奟偭傉偪偺墢晹偵忛偑偁傞偑丄壥偨偟偰偙偙偑忛側偺偐屗榝偆丅

忛傜偟偄姶偠偑偟側偄偺偱偁傞丅

| 杒惣懁偐傜尒偨忛毈丅椦偑庡妔偺姌嶳丄塃偺媢偑挿曱丅 | 嘆導摴66崋慄偐傜尒偨姌嶳丄彫偝側媢偵夁偓側偄丅 |

庡妔偲尵偊傞偺偼姌嶳嘆偲偄偆30倣亊20倣偺崅偝5倣傎偳偺懭墌宍傪偟偨奟偭傉偪偵偁傞媢偱偁傝丄偦偺惣懁偵挿曯嘊偲偄偆戜抧偑栺60倣懕偔丅

導摴66崋慄偺偡偖榚偵偁傞媢丄姌嶳偺捀忋嘇偺昗崅偼810倣丄偦偺忋偵27倣亊15倣偺暯扲抧偑偁傞丅

搶壆偑寶偮偑峳傟偰偄傞丅

傎偲傫偳娗棟偝傟偨忬懺偱偼側偄丅

|

|

杒懁偼敤傗廧戭偑偁傞娚幬柺偑懕偄偰偄傞偩偗偱偁傞丅

愴摤梡偺忛妔偱偼側偄丅摉帪偼奨摴偑奟偭傉偪偓傝偓傝偺応強傪捠偭偰偄偨偲偄偄丄奨摴偺娭強偺傛偆側婡擻偑偁偭偨偲巚傢傟傞丅

忛偺棃楌偼晄柧偱偁傞偑丄偍偦傜偔恵揷巵娭學偺忛偱偁傠偆丅

乮媨嶁晲抝丗怣擹偺嶳忛偲娰丂傪嶲峫偵偟偨丅乯

忛嶳忛乮崅嶳懞崅堜峳堜尨乯

恵嶁巗偐傜導摴122崋慄偑偼偟傞徏愳増偄偺宬扟傪搶偺嶳揷壏愹曽岦乮巙夑崅尨曽岦乯偵岦偐偆偲丄徏愳嵍娸乮撿懁乯偺恵嶁巗偲偺嫬偵恵揷巵偺杮忛丄戝娾忛偑偁傞丅

偦偙偐傜杒搶俀噏偵杒惣偵徏愳偺扟偵撍偒弌偨嶳偑偁傞丅

偪傚偆偳丄崅嶳彫妛峑偺撿懁偱偁傞丅

偙偺嶳偺旜崻僺乕僋偵偁傞偺偑忛嶳忛偱偁傞丅

忛毈偼僴僀僉儞僌僐乕僗偵側偭偰偍傝丄梀曕摴偑愭抂晹偐傜杮妔晹傑偱墑傃丄杮妔偵偼揥朷戜偑偁傞丅

旜崻愭抂晹偼偮偮偠岞墍偵側偭偰偄傞丅

|

搊傝岥偺愭抂晹偵偼偪傖傫偲挀幵応傕偁傞偺偱幵傪抲偔応強傪怱攝偡傞昁梫偼側偄丅 忛偺庡妔晹偼嶳捀嬤偔晅嬤偺傒偱偁傝丄愭抂晹晅嬤偵偼柧妋側堚峔偼側偄丅 愭抂晹偺昗崅偼530m偱偁傝丄庡妔晹偑650m傎偳偱偁傞偺偱丄斾崅偼120m丅 寢峔側嫍棧偲崅偝傪搊傞偙偲偵側傞丅揟宆揑側旜崻忛偱偁傝丄旜崻傪悢忦偺杧愗偱嬫夋偡傞偍側偠傒偺僷僞乕儞偱偁傞丅 楾墝戜傗暔尒戜掱搙偺嵲偲偳偙偐偵彂偄偰偁偭偨偑丄婯柾偼偦傟傎偳偱傕側偄偑丄杮妔攚屻偵擇廳偺杧愗偑偁傝丄偝傜偵偦偺愭偵偼嶰廳杧愗偑偁傞側偳偒偪傫偲偟偨旜崻幃偺嶳忛偱偁偭偨丅 慡挿偼200m掱搙偱偁傞丅 偟偐偟丄偙偺僷僞乕儞偼偙偺晅嬤偺婂揷戝忛丄抾偺忛偲慡偔摨偠偱偁傝丄婯奿昳偱偁傞丅 偙傟偱偼峌傔傞曽偼師偵壗偑偁傞偐梊憐偑晅偒丄峌傔傞懁偵偒傢傔偰桳棙偱偁傞丅 壥偨偟偰庣傞曽偼偙偺揰偼偳偆峫偊偰偄偨偺偐婥偵側傞丅愭抂晹偵偼杧愗偑俁偮掱搙偟偐側偔梋傝杊旛偼尩廳偱偼側偄丅 偙傟偼愭抂晹偺曽偑媫岡攝偱偁傞偙偲偑棟桼偱偁傠偆丅 |

| 堦曽丄嶳懕偒偺搶懁偼岡攝偑娚傗偐偱偁傝丄偙偺曽柺偑旕忢偵尩廳偵側偭偰偄傞丅 愭抂晹偵嬤偄堚峔偼梀曕摴偲側偭偰偄傞偨傔丄杧愗偑杽傔傜傟偰偄傞偲偙傠偑偁傞偑丄偦傟偱傕嵀愓偼柧椖偵巆偭偰偄傞丅 愭抂晹偵偼杧愗偼3杮妋擣偱偒傞偑丄嵟弶偺杧愗偐傜杮妔晹傑偱偼崅偝偱40m傎偳偱偁傞丅 搑拞偵偼嵶挿偄嬋椫偑偄偔偮偐偁傞傛偆偩偑丄梀曕摴偵側偭偰偍傝晄柧椖偱偁傞丅 2偮栚偺杧愗偼旕忢偵戝偒偄偑丄巆擮側偑傜梀曕摴偺偨傔杽傔傜傟丄扜杧晹暘偺傒偑巆傞丅 杮妔捈壓偺杧愗傕摨條偱偁傞丅 杮妔偼捈宎20m掱搙偱偁傝搚椲偼側偔丄揥朷戜偑偁傞丅 偙偙偐傜偺挱傔偼敳孮偱偁傝丄惓柺偵嶳揷崅棞巵偺杮嫆抧偲媗傔偺忛丄瀍宍忛偑丄惣偵偼戝娾忛丄偦偺岦偆偵慞岝帥曽柺丄杒傾儖僾僗丄柇崅丄崟昉丄屗塀丄斞撽偺嶳乆偑丄搶偵偼巙夑崅尨偺嶳乆偑忢懠娔帇暔尒偲偟偰偼懪偭偰晅偗偱偁傞丅 杮妔偺攚屻偼崅偝俇m偺愗娸偺壓偵擇廳杧愗乮杒懁偼嶰廳杧愗乯偑偁傝丄偦偺搶偑嬋椫嘦偱偁傞丅挿偝30m丄暆13m傎偳偱偁傞丅 |

|

偦偺搶偵杧愗傪夘偟偰嬋椫嘨偑偁傞丅戝偒偝偼嬋椫嘦偺3暘偺2埵偱偁傞丅

偙偺愭偵40m偵搉偭偰嶰廳杧愗偑偁傝丄埰晹偲側傞丅

嶰廳杧愗晅嬤偼撿杒偺幬柺偺岡攝傕娚偔側傞偨傔丄扜杧偼扜搚椲傪敽偄幬柺傪壓偭偰偄傞丅

偙偺忛偵偮偄偰偺婰榐偼懚嵼偟側偄偲偺偙偲偱偁傞偑丄埵抲揑偵尒偰恵揷巵偺杮嫆偱偁傞戝娾忛偺搶傪庣傞偨傔偺弌忛偱偼側偐偭偨偐偲巚偆丅

徏愳偺懳娸偼嶳揷崅棞巵偺杮嫆抧偱偁傞偑丄嶳揷崅棞巵偺忛偱偼側偐偭偨偱偁傠偆丅

乮捁嵴恾偵擖傟偨恵嶁巗崅堜偼岆傝丅崅嶳懞崅堜偵掶惓丅乯

|

|

|

|

| 搊傝岥偐傜尒偨忛嶳忛丅 | 庡妔晹杒懁偺杧愗丅 | 杮妔杒壓偺嬋椫丅杧愗偑偁偭偨傜偟偄 | 杮妔撪晹偵偼揥朷戜偑寶偮丅 |

|

|

|

|

| 杮妔攚屻偵偼偍側偠傒偺戝杧愗偑丅 偙偙偼嶰廳杧愗偵側偭偰偄傞丅 |

嬋椫嘦偐傜尒偨杮妔丅 |

嬋椫嘦丄嘨娫偺杧愗掙偺搚嫶丅 | 嶰廳杧愗偼扜杧偵側偭偰幬柺傪壓傞丅 |