二十端城(長野県小布施町/中野市)

「つつはた」と読むのだそうである。

場所は栗の名産地であり、葛飾北斎が長期逗留した地、長野県北部の人気の観光の町、小布施町と志賀高原への長野県側からの入り口にあたる中野市、この2つの町市の境界の山にある。

いや、山というより尾根といった方が妥当か?

この尾根、南北の長さ約1.5㎞、比高差約400m以上にわたり、尾根全体に城郭遺構が展開する城である。

この「二十端城」というか「二十端城砦群」に2023年11月18日、盟友「らんまる殿」の同行を得てチャレンジした。

この城、規模の割に知られてはいない。

マニア向けの城である。

険しく、行きにくいこともあるだろう。

|

|

| 西側から見た二十端城、滝の入城も含め尾根上に6つの城が並ぶ城砦群である。 |

もし行かれる場合は、危険な場所もあるので、できるだけ複数人で行くことをお勧めする。

熊と出会うリスクもある。

熊鈴が付けられている場所もあるので、生息しているのだろう。

管理人が行った時は、臭い等、熊の気配はなく、糞とか木に付けられた爪跡も目撃しなかった。

しかし、熊は生息している前提で熊鈴やラジオ携帯で行った方がいいだろう。

|

二十端城と1つの名前でよんでいるが、6つの城の集合体、城砦群と言った方がいいだろう。 「二十端城」という名前自体、20の城という意味だそうである。 この20が城の数というより曲輪の数と言った方がよいのかもしれない。 もっとも、どの曲輪を以て20なのかは分からないが、曲輪が沢山という意味なのだろう。 二十端城のうち、最上部、山頂にある「滝の入城」のみがちゃんと名前がついていて、別の城のように思える。 滝の入城は意外に?簡単に行ける・・というのには少し語弊があるが、ちゃんとした道、遊歩道がついている。 西の麓にある北斎の天井絵で知られる岩松院から雁田小城、雁田大城経由で遊歩道が整備されているからである。 遊歩道と言っても、山の傾斜は半端ない。 比高約450mもあるきつい道である。 しかし、滝の入城から二十端城の末端部までの道は未整備なのである。 二十端城に行く場合、岩松院から滝の入城に行って、尾根を下るルートが一見、合理的に思える。 ところがこのルート、お勧めしない。 最大の難所は二十端城のうちの2つ目の城と3つ目の城間である。 この間の比高は約130mとかなりある上、崖状の急坂なのである。 登る分には木の根につかまりながら何とか登れるのだが、下るとなるとロープでサポートしながらでないと無理である。 場合によっては滑落のリスクが伴うのである。 このルート、所用時間3時間はかかる。 登り始める時間を間違えたら暗くなることもあるだろう。 ここの難所を考慮すれば、尾根末端から二十端城を順次攻略し、滝の入城に登り、雁田大城、小城経由で岩松院に下るのが望ましい。 |

前記の記述では、滝の入城は雁田大城の詰めの城のような印象を持たれるかもしれない。

しかし、雁田大城と滝の入城間の道は急傾斜に無理やり道を付けた感じであり、行き来するような関係ではなかったと思われる。

滝の入城に連絡していたのは北西の尾根に展開する二十端城の各城館と南東に延びる尾根にある枡形城やその間にある南の山田地区と北の桜沢地区を結ぶ道の峠との関係が深いようである。

二十端城の各城館については6つ目の城である滝の入城以外に名前はついていない。

なお、滝の入城については二十端城とは別の城として扱う場合もあるが、管理人は二十端城の一部と考える。

残りの5つの城館については、宮坂武雄氏は下からA、B、C、D、Eの名前を付けている。

しかし、戦国の城郭にA、B、C・・では違和感がある。

ここでは、下から一、二、三・・と名付けて解説する。

二十端城に行くには尾根の西端下を走る県道358号線脇から入る。

少し登ると段々となった広い平坦地が現れる。

すでに城域である。

ここは低地に近く、居住性も良い。

常駐できる建物があり生活空間であった可能性がある。

ここが「一の城」である。長さは約300mある。

段差間には石積みが見られる。

|

|

最上部東端の曲輪が主郭である。ここの標高は383m、麓からは比高約50mである。位置は36.7075、138.3390。

曲輪の前後、西側①と東側②に横堀がある。

切岸は石積みで補強される。

その後ろは緩やかな登りとなり、尾根は南にカーブする。

しばらくは城郭遺構はないが、横堀が現れる。

ここからが「二の城」である。

全長は約200m。曲輪があり石積みの石塁を持つ堀切①を経て、主郭となる。

ここの位置は36.7076、138.3409、標高は415m、「一の城」より約30m高い。

背後に石積みで補強した曲輪があり、後ろに堀切②がある。

| ①二の城の土塁 | ②二の城、最後尾の土壇、後ろは堀切 |

ここまでが、二十端城の前座部分である。

ここまではごく一般的な信濃の山城である。簡単に登れる。

ここを過ぎるといよいよ、二十端城の本領発揮である。

「二の城」を過ぎると前述したような急傾斜の登りである。

非常にきつい斜面が比高約100m以上にわたって続く。

木の根や幹にしがみつきながら登って行く。

ようやく若干平坦な部分に出る。段々がしばらく続く。

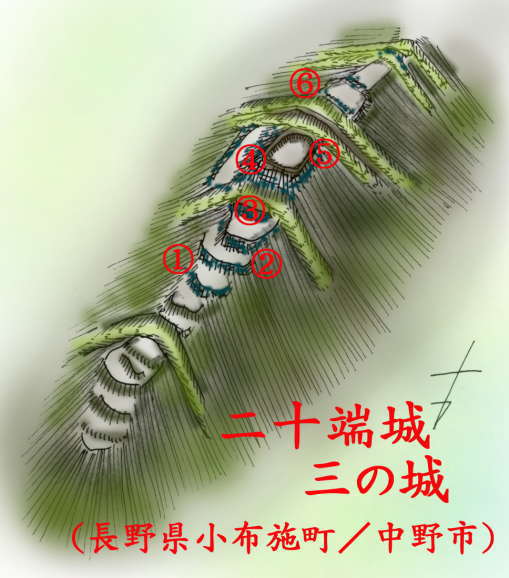

ここからが「三の城」である。尾根上の城砦群ではここが主城と言えるだろう。

「大造山」とも言う。城の全長は約200mである。

|

|

| ③主郭手前の曲輪、石塁が主郭側にある。 | ④主郭直下の堀切。切岸の石が転がり落ちている。 |

| ⑤三の城の主郭内部、周囲を石塁が覆う。」 | ⑥主郭背後には鋭い堀切が連続する。 |

堀切を過ぎると、石積みを持つ曲輪が4つ①②③ほど続き、堀切④を介して主郭の石垣がそびえる。

掘底には崩れた石が散乱する。

主郭⑤は周囲を石塁が囲み、切岸は石垣である。

18×10mとそれほど大きくはないがしっかり造られている。

主郭の位置は36.7039、138.3437、標高は550mである。

主郭東下に帯曲輪がある。

ここで猿が一匹、こちらを見ながらドングリを食べていた。

単独なので群れから追い出されたはぐれ猿か?

主郭の南側は下りになり、主郭下に堀切が2本⑥、さらに2つの曲輪を経て堀切があって三の城は終わる。

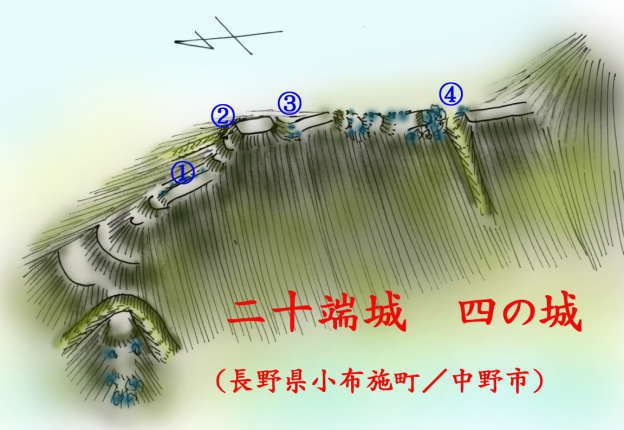

そこからまた尾根は登りとなり、すぐに「四の城」となる。

ここは主城である「三の城」の後方警戒のような城である。

始めと終わりに堀切があり、その間に段々に曲輪が展開する。

|

① 数段の腰曲輪を過ぎると細長い緩斜面の尾根が続く。 |

| ② ①を過ぎ小曲輪を過ぎると主郭の切岸が聳える。 | ③主郭背後の切岸、主郭全周に石積みが見られる。 | ④ 末端の堀切底から主郭側を見る。岩だらけである。 |

曲輪間①は段差が明瞭であり、主郭の前後の切岸②③は石積みで補強される。

主郭の標高は591m、「三の城」より約40m高い。位置は36.7018、138.3453である。

主郭部からは下りとなり、石積みで補強された堀切④で終わる。

全長は約250mである。

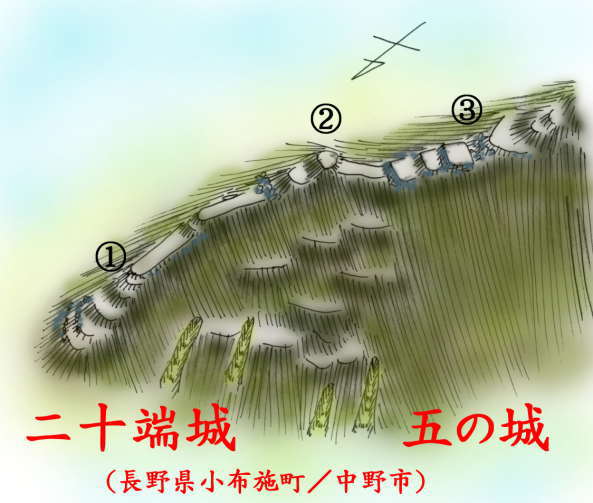

ここからまた登りとなり「五の城」となる。

この城は尾根を削平し、曲輪を造り出した感じであり、山頂側の曲輪、ここが主郭である。

石積みで補強されている。

| ① 五の城入口部、小曲輪が段々に構築される。 | ② このピークを境に尾根は西に少し湾曲する。 | ③「らんまる」殿が見つめるのは主郭の石組。 |

標高は654m、「四の城」より約64m高い。位置は36.6996、138.3471である。

主郭付近を除いてメリハリに欠ける。

西に派生する尾根にも城郭遺構があるが、分かりにくい。

ここから比高約130mを登ると「滝の入城」である。

途中に岩場もある。

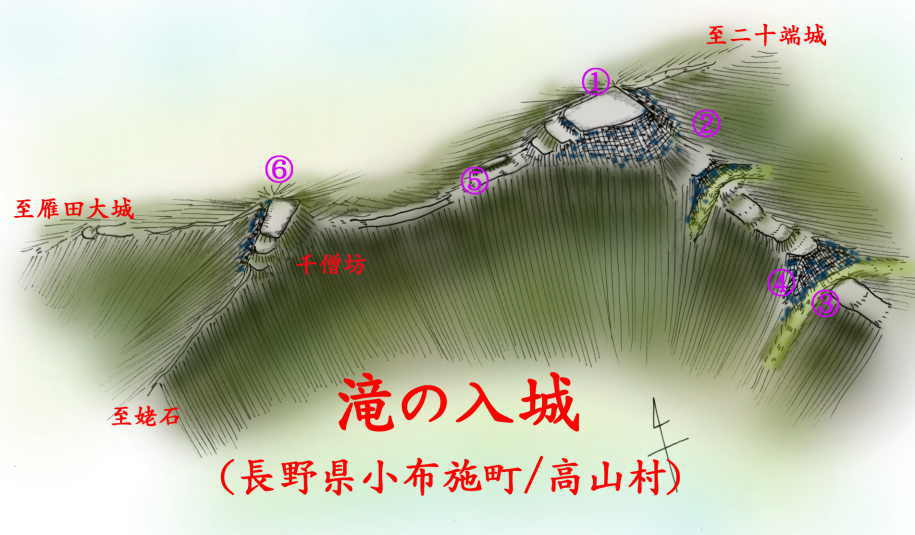

山頂にある滝の入城は主郭と西側にある「千僧坊」からなる。

主郭の大きさは22×13m西側に13×8mの腰曲輪がある。

ここの標高は786.3m、位置は26.6967、138.3482、西下からは約500mの比高である。

凄いのは曲輪の周囲を石積みで補強されていることである。

主郭から東下に尾根が延び2本の堀切がある。

2本とも石積みで補強されており、下の堀切は幅14m、深さ約5m、石で補強され、竪石塁を持つ。

このような厳重な造りなのは、この東に南の山田地区と北の桜沢地区を結ぶ道の峠があり、その方面からの攻撃を警戒してのものであろう。

一方、主郭から西に約200m、標高770mの鞍部を介し「千僧坊」曲輪である。

ここの標高は781m、位置は36.6961、138.3466である。

大きさは14×28m、西側の曲輪切岸は石積みで補強される。

ここからは西方向の眺望が抜群であり、眼下に雁田大城や岩松院が見える。

↑ 千僧坊から見た西側の風景。左に長野市中心街が、手前に、上信越自動車道、その上に千曲川、さらに上に北陸新幹線が見える。

ここは西方向を監視する場であろう。

西下標高761m地点に小曲輪がある。

一方、南西に続く尾根を行くと「姥石」を経由して「雁田山」(759.3)に通じる。

| ①主郭内部は広く平坦になっている。 | ②主郭東側の切岸。石がゴロゴロ、全周石積みだった。 | ③東に続く尾根にある堀切 |

| ④ ③の堀切の主郭側は石積み、竪石塁が見られる。 | ⑤主郭と千僧坊間は尾根でつながる。 | ⑥ 千僧坊曲輪、ここからの西側の眺望は抜群である。 |

これほどの大規模な城、城砦群であるにも関わらず、歴史は今一つ、曖昧である。

始めは地元の土豪により簡単な城が築かれたと思われ、順次、拡張されていったものと思われる。

高梨氏の勢力が拡大し、南の須田氏と対立するようになり、さらに武田氏の侵略による危機意識が整備拡大を加速したものと思われる。

特に滝の入城については、東側の尾根を通る山を越える峠道を抑える目的もあったようである。

しかし、武田氏の侵略が激しくなるとこのような大要塞も全く役に立たずに高梨氏の防衛網は瓦解してしまったようである。

すなわち、川中島合戦以前の時代の城であり、川中島合戦には使われなかったようである。

高梨氏の危機感が大きかったのは理解できるが、約1.5㎞の尾根上に6つもの山城を造るのは異常である。

山頂の滝の入城と「三の城」程度で十分だろう。病的である。

6つともそれなりの規模を持つ城であり、しかも山自体に石材は豊富ということもある。

石積みが多用される。それを積むのに多くの工事量が投入されている。

果たしてそれほどの工事をする力が高梨氏は持っていたのだろうか?

滝の入城には千僧坊という曲輪があるので、修験の場でもあったと思われる。

修験者が常駐していた館を兼ねた寺院施設でもあり、修験者により造られた部分もあるのではないだろうか。

(宮坂武男「信濃の山城と館8」を参考にした。)

雁田城(岩松院館、小城、大城)(小布施町雁田)

福島正則の墓があり、葛飾北斎の絵があることで有名な岩松院の北東に覆いかぶさるような山がある。

やや北西から見ると蛸入道のような異様な形をしている。標高は520mこの山頂にある城が雁田城である。

岩松院前が340mほどの標高であるので、比高は180mほどある。

この山頂にある城を雁田大城とも呼ぶ。

ということは雁田小城も存在するということである。

もっとも岩松院自体も戦国居館の跡であり、石垣が至るところにあり、武家の居館の雰囲気がプンプンしている。

ここは岩松院館あるいは萩野氏館というべきだろう。

| ただし、この石垣が戦国時代からあったものであるかは不明である。 小城は岩松院の直ぐ北から登る道があり、5分程度登れば到着する。 この小城は山の中腹にあり、山頂の大城の出城、物見の砦であり、11×10m程度の広さの単郭で極めて小さい。 しかし、驚くべきことに完全石垣つくりである。 切岸はいわゆる高石垣ではなく、1mほどの高さの石垣を4段に積んだ階段状である。 一番外側の石垣までは主郭側から7mほどの距離がある。 この石垣は北側及び大城側にはない。 西から主郭部に登る石段は、近畿地方の織豊系城郭と良く似た構造である。 主郭の東、大城側には石壇があり、背後に堀切がある。 堀切内には巨大な岩が残っている。主郭周囲には石塁はない。 普通なら主郭の周囲を松尾古城のように石塁で囲むのが当然のように思うが、囲みはない。 |

|

|

|

しかし、この石垣の城は誰が造ったのだろう。

高石垣ではなく段々に積む工法は、近世のものではなく中世の技法であり大田金山城などの石垣に類似する。

しかし、この付近では余り似た構造の石垣はない。

若干、霞城や鷲尾城の石垣が似る。

雁田城自体は高梨氏の城であったが、他の高梨氏の城にもこのような石垣はない。

築城した者の可能性としては、高梨氏を追った武田氏、武田氏を滅ぼして一時、この地を支配した織田氏家臣の森氏、その後、川中島を支配した上杉氏が候補として挙げられる。

石垣の工法としては森氏が最も熟知していた可能性が高いが、支配期間が短く、築城する余裕はあったかどうか疑問である。

上杉氏にしてもこの工法を知っていたかどうかとの疑問がある。

しかし、石垣の職人は技術集団として全国を渡りあるいており、各地の戦国武将の受注に応じて施工工事を行なっていたともいう。

大田金山城や唐沢山城の石垣も武将お抱えの者ではなく全国を渡り歩いていた職人の手によるともいわれている。

このため、上杉氏の城には石垣の城は余りないようであるが、上杉氏支配時代のものとではないと否定できる根拠はない。

まさか福島正則が造ったとは思えないが。

小城の背後の堀切を越えるとしばらく城郭遺構はない。

岩だらけの道が大城まで続くだけであるが、途中には石門のような場所や石垣のように見える岩がある。

ここの岩は節理にしたがって、板状に割れるタイプのものであり、松尾古城、鷲尾城、霞城の石垣の石材と似ている。

小城の石垣もこの岩を利用していることがわかる。

急坂をあえぎながら登ると山頂から20mほど下に曲輪があり、最後の急坂を登ると西端の大きな堀切が出迎える。

堀切の西側は土塁状になっており、岩むき出しの本郭の切岸がそびえる。

堀切の幅は9m、深さは本郭側から5mほどである。

本郭は尾根先端の盛り上がった場所に位置し、長さ30m、幅15mほどであり、郭内は2段になっている。

その段差がある部分は石垣である。西側に井戸らしい石組みがある。

本郭の東側には土塁があり、その東はお決まりの大堀切である。深さ5mほどあり、南側の小曲輪に一度降りてから、堀底に行くようになっている。

その東にやはり東に土塁を持つ長さ18m、幅9mの曲輪があり、徐々に高度が下がる。

先を行くと滝の城に行くが、先の尾根筋にはさらに30mに渡って4本の堀切で厳重に遮断されるおなじみのパターンを取る。

西側の1本目が大きく、残り3本はそれほど大きなものではない。

最後に鞍部手前に石門のような岩がある堀切がある。城の総延長は150m程度である。

大城には小城ほどの石垣はなく、戦国期典型的な尾根式城郭の古い形態の城のままである。

|

|

築城は荻野氏が室町時代から戦国初期ころ築いたという。

この荻野氏がどのような者が分からないが、戦国末期延徳元年(1489)以降はこの地方は高梨氏の支配地でとなり、この城は北東の尾根にあると二十端城と最終的な詰の城、滝の入城からなる高梨領南部の防衛城砦群であった。

解説板には「東西30間半(約55m)、南北15間(約27m)、周囲には空掘や用水を引いた樋跡が見られる。

築城年代、位置、名称等解明されていない部分も多く、伝説に満ちた謎の城といえよう。

古くはアイヌ人の城「チヤシ」あるいは大和朝廷の東征時(3~4世紀)に作られた柵という。

また、東條庄狩田郷の領守職、苅田式部太夫繁雅(元暦元年、1184年の文献あり)の居城と伝えられる。

室町時代の貞治六年(1367)萩野備後守常倫が築いた二十端城は、この苅田城を含んだものとも言われる。

史実からすると、豪族・高梨氏との関りが深く、延徳元年(1489)以降はその支配が確定した。

永禄4年(1561)武田信玄が高井地方を支配下とするまでの間、苅田城、二十端城、滝ノ入城等は、高梨氏支配地の南部における防衛線であったと推察される。」と書かれていた。

そう言えば、壁田城の解説にもアイヌだの大和朝廷だのということが書かれていた。

同じ中野市の城なので解説を書いた人が同じ人かもしれないが、延徳田んぼ等、条理制遺構が近くにあり、古くから開発された土地であったとは理解できる。

しかし、アイヌの「チャシ」が出てくるのはどうも飛躍しすぎのような気もするが。

|

|

|

|

| 岩松院から高さ50mほど登ると 小城の石垣が姿を現す。 虎口が複雑。 |

石垣は1m高さのものが4段に重なる。 金山城の石垣と良く似る。 |

小城は11m×10mの単郭。 背後東側に石塁がある。 |

石塁の東側は岩だらけの堀切となる。 ここを過ぎて大城に向かう。 |

|

|

|

|

| 大城までは比高120mほど。 途中に石門のような場所がある。 |

こんな場所を通過しなくてはならない。 まるで天然の石垣である。 |

大城の西に姿を現した大堀切。 深さ5m、幅9m。 |

本郭は35m×10mほど。 内部が2段になっている。 段の所は石垣である。 |

|

|

|

|

| これは井戸か?本郭の西にある。 | 本郭の背後にはお決まりの大堀切が。 規模は西側のものと同じ。 |

30mの長さにわたり四重堀切が 東側に構築される。 |

城域東端(多分)の岩だらけの堀切。 石門のようになっている。 |