佐竹氏の城

中世の城に興味を持ってから、茨城県北部を中心に、北関東、福島南部、長野県の千曲川流域の中世城郭を見てまわりました。

数多くの城を見ると、地域性やその地域独特の雰囲気が城から感じられるようになります。

特に、強大な戦国大名同士が激突した地域である信州川中島や福島南郷、群馬県の城は、境目の城として、どの城に行っても当時の緊張感を今でも強く感じます。

また、家内抗争等、ごたごたの多かった地域の城もある程度の緊張感が伺えます。北関東、福島南部、長野千曲川流域は戦国時代に巨大戦国大名同士の抗争の舞台となった地域です。

ですからこれらの地域の城は、程度の差さえあれ、緊迫感を与えているものと思われます。

しかし、どういう訳かある地域の城は余り緊迫感を感じさせません。

この地域とは、茨城県北部の佐竹氏の本土地区です。

管理人には、この地域の主な城はほとんど見ましたが、どの城からも川中島や群馬の城が持つ緊張感を感じません。

ここで管理人が佐竹氏関連城郭を見て感じたことを基に、佐竹氏本土の城郭とその性格をについての感想と所見を書いてみたいと思います。

茨城県の佐竹氏系城郭については「図説 茨城の城郭」にもかなり多くの城郭が採り上げられ、個々の城について解説されています。

しかし、この本では、城郭群としての視点からは余り記述していません。

管理人もこの本の編集のため、いくつかの城を再訪しています。

以下の所感はその再訪の結果、感じたことを書いています。

なお、HP本文の各城郭の記述は、かなり以前に書いたものであるため、以下の記述と若干の記述の矛盾、ずれがあるかもしれませんのでご了承下さい。

額田城や石神城などは巨大な城であり、深さ8m、幅20mの豪快な堀は、それなりに迫力のある遺構なのですが、それでも、どちらかというと平和な印象を与えます。

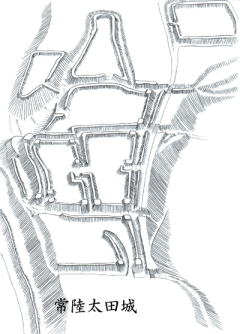

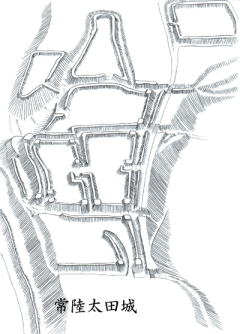

佐竹氏の本拠地である常陸太田城に至っては、どこまで防衛というものを考慮したのか、立地も含めて疑問を抱く城です。

2000位の軍勢の攻撃には耐えられるとは思いますが、万を越える軍勢に攻められたら耐えることはとても出来ない城でしょう。

もっとも、2000規模の軍勢なら周囲の支城でも食い止められるので、その程度の軍事力で佐竹本土に侵攻しても無意味でしょう。

常陸太田城は佐竹氏の居館と政庁機能主体で領民に対する領主の権力誇示が目的だったようです。

壁が全て白壁であったということからも、領民、家臣や外交に訪れる近隣大名の使者に権威を見せることが目的であったようです。 |

|

|

豊臣秀吉が晩年に築いた淀城などと通じるものが有ります。

こう考えると常陸太田城の防衛想定は、外敵の侵攻ではなく一族や家臣の反乱程度ではなかったかと思われます。

この城で攻防戦が行われた形跡はなく、佐竹氏が外敵の侵入を許した平安末期の金砂合戦、南北朝期の騒乱では、あっさり常陸太田城を放棄していることからも、外敵からの防衛を考慮していないことが伺えます。

外敵の侵入に対しては、周囲の支城網で防衛を想定していたかもしれません。

しかし、それらの支城も古いタイプの城を少し改修した程度のもので、万規模の軍勢との戦闘には不向きな感じがします。

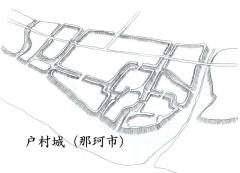

馬坂城、久米城しかり、前小屋城、宇留野城、部垂城、南酒出城、戸村城、小場城、石塚城、山方城しかり。

これらは戦闘用城郭というよりは、重臣の居館であり、地域支配の政庁としか感じられません。

大門城などは全く古いままの状態です。

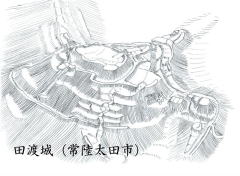

多少、篭城戦も含めて戦闘に耐えられそうなのは国安城程度、戦闘専用城郭と言えるのは小規模な城ですが田渡城や高部城程度でしょうか。

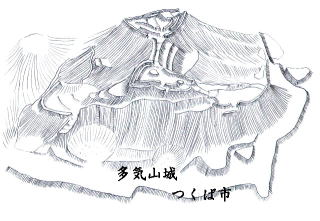

山城も多く有りますが、どれもこれも規模は小さく、緊急時に短期間、避難用するための城としか思えません。

もっとも金砂山や武生付近の山岳地帯に食料を持って逃げ込めば、万を越える軍勢でも短期間での制圧は不可能でしょう。

それにこの地方に城に篭るという思想があったのか疑問と思われる史実があります。

戦国末期、水戸城の江戸氏と額田城の小野崎氏は佐竹氏に攻められますが、いずれも城で防衛戦は行っていません。

両者とも野外に出撃しています。両者の軍事力なら城に篭って何とか佐竹氏の軍勢に1泡吹かせられる程度のもので野外戦闘は無謀の極みです。

この行為はヤケクソであったのかもしれませんが、城はあくまで居館であり、篭城するということを全く考えになかったのかもしれません。

|

この背景として、戦国時代後期には佐竹氏は外に出兵するばかりであり、攻め込まれる恐れもなかったことも根底にあると思われます。

戦国末期には北条、伊達といった戦国大名の侵攻は想定されたかもしれませんが、織田氏や豊臣氏とは異なり、当時の伊達氏、北条氏には、一機に佐竹氏本土まで侵攻できる能力はなかったと思われます。

まして、伊達氏、北条氏の勢力が強大化する以前においては、侵攻能力の有りそうな戦国大名は付近には存在していません。

戦国末期においても、もし、攻め込まれた場合は、平安末期の金砂合戦や南北朝期のように常陸太田城なんか放棄して、北部の山岳地帯で持久戦に持ち込み、勝手知ったる地理を利用して山岳機動戦に持ち込むことを考えていたのではないかと思われます。

|

山入城の山麓に広がっていた曲輪群や南の棚谷城は倉庫群があったと推定されますが、ここには米倉があり、米を防御するための城砦であったのではないかと思われます。

この米こそは緊急時に山岳地帯に篭るためのストックであったのかもしれません。

結論からして『佐竹氏には本土への外敵の侵入を想定していない。』または『佐竹氏は本土の平城で外敵と戦う戦術はなく、平城は放棄して山岳地帯に篭る。』という戦術を考えていたのではないかと思います。

したがって、佐竹氏本土の城には要塞としての機能が薄いものと思われます。

里川流域の里美の谷は、常陸太田城を北から狙うには絶好の侵攻路です。

現実に山入の乱で佐竹氏が弱体化した時、このルートで岩城、葦名、伊達の奥州勢が侵攻しています。

このため、管理人は、この地域に防衛拠点となるべき大型城郭が埋もれているのではないかと探索してみました。

しかし、結局、物見か狼煙台程度の小城ばかりでした。

侵攻を受けたことがあるのに、その後も城らしい城は全く築かれていないのも非常に不思議な話ですが、城で守る思想がなく、勝手知ったる地形を利用して山岳機動戦に持ち込むという戦術をベースにしていれば理解できることかも知れません。

事実、岩城、葦名、伊達の奥州勢の侵攻は壊滅的打撃を受けて撃退されたと言いますが、登場する城は「十殿坂館」という小城程度であり、どうも迂回攻撃で退路を絶って撃退したと思われます。

|

この谷筋には道が1本しかなく、その退路を絶たれた奥州勢が故郷の方向を向いて自刃したという伝承がある「国見山」がありますのでこの話は真実に近いものと思われます。

しかし、佐竹氏の本土から離れるに従い佐竹氏の城にも戦闘的な性格が強いものが増えていく感じがします。

白河結城氏、葦名氏、田村氏との抗争の舞台であった福島県棚倉地方の佐竹系城郭である寺山城、金井館、伊香油館、西館などの持つ「殺気」は、川中島の城と同レベルです。

それに対した白河結城氏の新地山館、浅川城もしかり。

茨城県北部以外に目を向けると、戦闘的な雰囲気を持つ城は、結構、見受けられます。

例えば水戸の江戸氏と石岡の大掾氏は、江戸氏が水戸城を乗っ取った経緯から、一貫して敵対関係にあり、幾度も戦火を交えています。

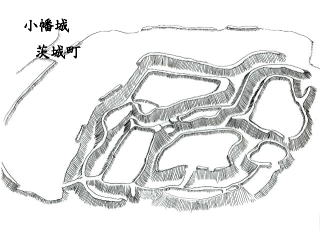

その境目の城であった茨城町の小幡城の持つ雰囲気は極めて戦闘的です。

今でも何か異常な緊張感が漂う城です。

(今残る姿は、江戸氏、大掾氏滅亡後、水戸城の南の防衛拠点として佐竹氏が手を入れたものとも言われていますので、江戸氏と大掾氏の抗争期の姿とは異なるかもしれませんが。)

笠間氏と益子氏の抗争に係る桜川市(旧岩瀬町)の橋本城、羽黒山城も似た感じです。

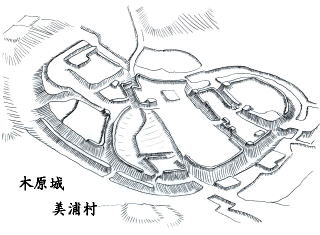

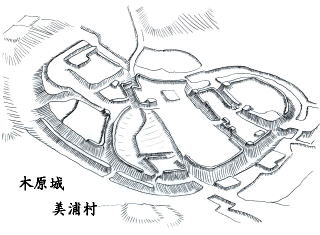

木原城の異常とも思える巨大な堀や付近の長塁群からは佐竹氏侵攻に脅威を抱く土岐氏の姿が見えるようです。

果たして、茨城北部のような比較的安定していた地域の城はどれもそうなのでしょうか?

この地域、佐竹氏特有の考えなのでしょうか。

例えば、領外での戦いが多かった山梨県内の城とか?

管理人は余り見ていないので何とも言えないのですが。感想、見解があったらお聞かせ下さい。

|

|