屆椫梫奞乮忢棨懢揷巗戝拞挰乯

忢棨懢揷巗偺媽棦旤懞偵偁傞棦旤彫拞妛峑偺惣撿惣偺嶳偑忛毈偱偁傞丅

嶳偺搶悶傪棦愳偑棳傟丄悈杧偺栶栚傪壥偡丅

| 搶偐傜尒偨忛毈乮僊儕僔儍悢帤偼撽挘恾偵帵偡僺乕僋乯 | 撿搶懁愜嫶僐儈儏僯僥傿僙儞僞乕偐傜尒偨僺乕僋嘨 |

偦偺棦愳丄戝偒偔搶偵挘傝弌偟丄嵞搙丄惣偵嬋偑傞丅偦偺応強偵偁傞廤棊偑乽屆椫乿偱偁傞丅

偙偺廤棊丄杒丄搶丄撿偑棦愳偵埻傑傟丄惣懁偼嶳抧偱偁傞丅

嬌傔偰梫奞寴屌側抧宍偱偁傞丅

娰傪峔偊傞側傜偙傫側応強偑朷傑偟偄丅

偪側傒偵抧柤偺乽屆椫乿偙傟偼乽嬋椫乿偺鎍偱偼側偄偐偲巚偆丅

偟偐偟丄尰抧偵峴偭偰尒偰傕丄搚椲摍丄嫃娰偑偁偭偨傛偆側嵀愓偼妋擣偱偒側偄丅

偦偺惣懁偺嶳抧偙偦偑屆椫梫奞側偺偱偁傞丅

| 嘓忛毈搶壓傪棳傟傞棦愳偼悈杧傪寭偹傞丅 | 棦愳偺幹峴偵埻傑傟偨屆椫抧嬫丅偙偙偵嫃娰偑偁偭偨偺偐丠 屻傠偺嶳偑忛毈丅 |

屆椫抧嬫偵嫃娰偑偁偭偨側傜柧傜偐偵屆椫梫奞偼媗傔偺忛偲偐暔尒戜偱偁傞丅

偙偙偺昗崅偼198倣偱偁傞丅

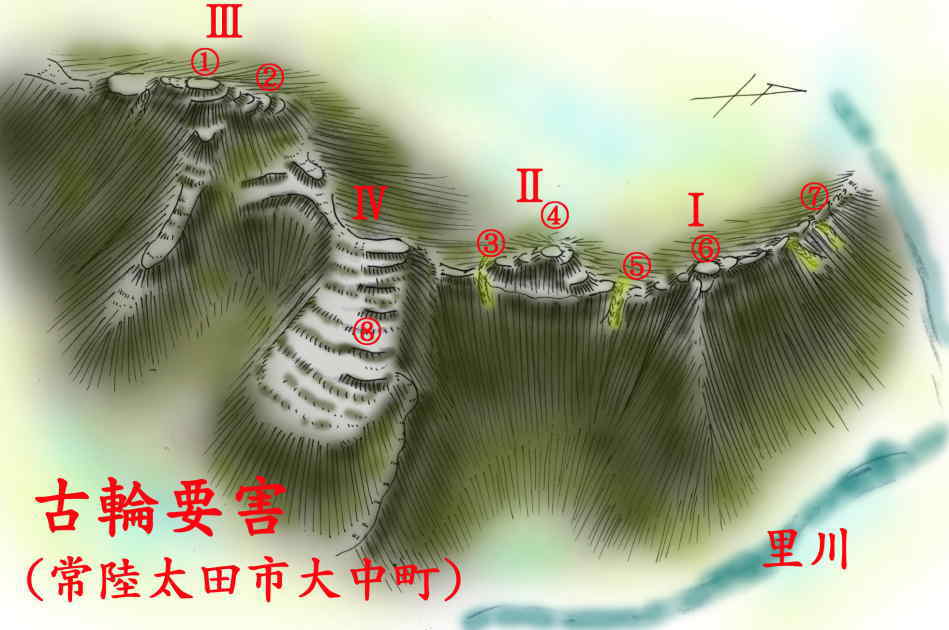

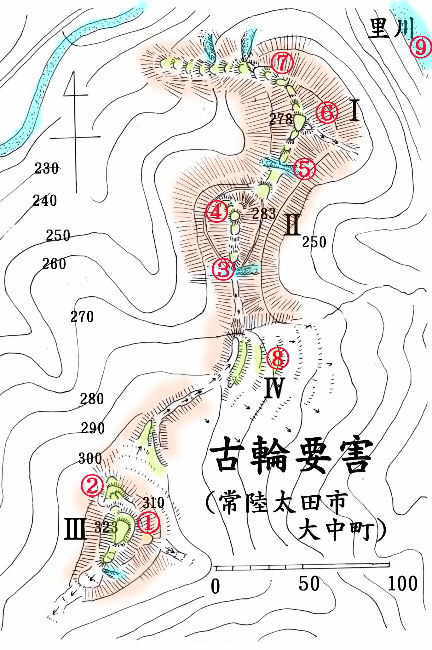

偦偺屆椫梫奞丄偙偺忛丄傑偲傑偭偨1偮偺忛偱偼側偄丅

3偮偺僺乕僋偑偁傝丄偦傟偧傟偺僺乕僋晹偑抜乆偵側偭偰偍傝丄杽杤偟偐偗偨杧愗偑妋擣偱偒傞丄丒丒偲尵偭偨濨枂偲偄偆偐娚偄姶偠偱偁傞丅

晅嬤偵偁傞愜嫶惔悈娰偲帡偨傛偆側姶偠偱偁傝丄嶳擖偺棎偺崰偵巊傢傟偨屆晽側忛偲巚傢傟傞丅

堚峔偑暘嶶偟偰偄傞偨傔丄忛堟偼撿杒栺350倣偵媦傇丅

忛偼杒抂偺僺乕僋乮278倣丄36.7219丄140.4910乯偑庡懱妔乮嘥乯偱偁傝丄偦偙偵峴偔捠楬傪梷偊傞偺偑俀偮栚偺僺乕僋乮283倣丄36.7214丄140.4905乯偺嘦丅

偦偟偰丄攚屻偺娔帇偑嵟崅抧揰偺僺乕僋乮323.4丆36.7197丆140.4897乯偑嘨偱偁傞丅

|

嘦偲嘨偺娫偑嬋椫嘩偱偁傞丅偙偵偼搶偑斾妑揑側偩傜偐側幬柺偱偁傝丄搑拞偵懷嬋椫嘒偺傛偆側傕偺偑偁傞丅

偙偺応強傕忛堟側偺偱偁傠偆丅

搶壓偐傜偼偙偙偵搊傞摴偑偁傝丄偙傟偑搊忛楬偱偁傠偆丅

| 嘍僺乕僋嘥偲嘦娫偵偁傞杧愗丄偙偙傕杽杤偑寖偟偄丅 | 嘐僺亅僋嘥偺庡妔丅棦旤偺扟偑椙偔尒偊傞丅杒懁偼奟両 |

偙偙偐傜撿偵搊傞偲僺乕僋嘨偱偁傞丅

屆椫抧嬫偐傜偺斾崅栺125倣丄偦傟側傝偵崅偄丅

墦偔偐傜傕栚棫偮嶳偱偁傞丅

僺乕僋嘨偺捀忋晹嘆偼13倣亊8倣偺峀偝丄廃埻偲攈惗偡傞旜崻嬝偵崢嬋椫嘇傪揥奐偝偣傞偑丄杧愗偼妋擣偱偒側偄丅

僺乕僋嘦偼僺乕僋嘥偵捠偠傞旜崻忋偺僺乕僋偱偁傝丄捠楬偼僺乕僋偺椉懁傪捠傞丅

偦傟傪梷偊傞巤愝偱偁傞丅

撿抂偵杧愗嘊偑偁傞偑丄杽杤偑恑傫偱偄傞丅

僺乕僋晹嘋偼宎栺7倣偺暯応丄廃埻偵彫嬋椫偑尒傜傟傞丅

| 嘑僺乕僋嘥偺惣偵攈惗偡傞旜崻偺嬋椫孮丅 | 嘒僺乕僋嘦撿懁偺娚幬柺偵偁傞懷嬋椫 |

僺乕僋嘥偲偺娫偼埰晹偵側偭偰偍傝丄暯応偲杽傕傟偐偗偨杧愗嘍偑偁傞丅

偦偙傪夁偓搊偭偰峴偔偲丄俁枃偺彫嬋椫傪宱偰丄嬋椫嘥偺庡妔嘐偱偁傞丅

僺乕僋晹偺庡妔偼8倣丄8倣丄6倣偺嶰妏宍傪偟偰偍傝丄杒懁丄搶懁偼奟忬偺媫幬柺偱偁傞丅

偙偺曽柺偐傜偺峌寕偼晄壜擻偱偁傞丅

偙偙偐傜偼棦旤偺扟偑堦朷偱偁傞丅

惣偵壓傞旜崻嬝嘑偵偼10抜埲忋偺彫嬋椫偑峔抸偝偣傞丅

偙偺傛偆側峔憿偱偁傞偑丄旜崻忋偺彫嬋椫偽偐傝偱偁傝丄傑偲傑偭偨恖悢傪廂擺偱偒傞僗儁乕僗偼側偄丅

偁偔傑偱暔尒偲偄偭偨姶偠偱偁傞丅

偙偺晅嬤偼嶳偽偐傝偱偁傝丄嬞媫帪偵廧柉偼偳偙偺嶳偵傕旔擄偱偒傞偺偱旔擄忛偼晄梫側偺偐傕偟傟側偄丅

傓偟傠僺乕僋嘨偼旔擄巟墖梡偺傕偺偐傕偟傟側偄丅

柧恄摶杊椲乮忢棨懢揷巗摽揷挰乯丄尒偮偐傜偢丅

摶偵杊椲偑抸偐傟傞椺偑偄偔偮偐偁傞丅

偩偄偨偄摶偼崙嫬摍偱堦斣崅偄応強偱偁傞丅

崅偄応強偵杊椲偑偁傟偽丄搊偭偰偔傞峌寕懁偵懳偟偰偼嬌傔偰桳棙偱偁傞丅

応崌偵傛偭偰偼愇傪揮偑偣偽偄偄偙偲傕偁傞丅

堦曽丄摶偵柧恄偑釰傜傟傞椺傕懡偄丅

峕屗帪戙偼恄幮偼壗偱傕柧恄偲屇傫偱偄偨偲傕尵偆偑丄摶偺柧恄偼岎捠偺埨慡傪婩婅偡傞偨傔偺傕偺偩傠偆丅

偦偺偨傔乽嫬柧恄乿偑懡偔尒傜傟丄摶偑乽柧恄摶乿偲屇偽傟傞椺傕懡偄丅

僞僀僩儖偺柧恄摶傕偦偺1偮偱偁傞丅

崙摴349崋慄偺堬忛丄暉搰導嫬丄堬忛導忢棨懢揷巗摽揷挰偲暉搰導栴嵳挰戝嫙乮偍偍偸偐傝乯偺娫偵偁傞昗崅367倣偺摶偱偁傞丅

拞悽偼忢棨崙偲棨墱崙偺嫬偵摉偨傞丅

偙偙偵壗偐側偄偺偐丠

忢棨懢揷巗嫵堢埾堳夛偺HP偵乽嫬恄幮乮嫬偺柧恄乯偲墡嬺偺戝働儎僉乿偲偟偰埲壓偺暥偑嵹偭偰偄偨丅

乽摽揷挰偼丄崙摴349崋偲棦愳偑挰撪傪廲娧偟丄暉搰導偵椬愙偡傞巗撪杒抂偵埵抲偟傑偡丅

導嫬偼偦偺愄丄忢棨崙偲棨墱崙偺崙嫬偱偁偭偨偙偲偐傜丄崙嫬慄偲偟偰墑乆偲搚椲偑抸偐傟偰偄偰尰懚偟偰偄傑偡丅

導嫬偺崙摴晅嬤傪柧恄摶偲偄偄丄偙偺崅戜偵偼暥塱3擭乮1266乯偵崙嫬偺庣岇恄偲偟偰嵅抾巵偑寶棫偟偨嫬恄幮偑偁傝傑偡丅

傑偨偙偺堦懷偵偼丄崙嫬傪庣傞偨傔偺忛丄捠峴恖傗暔棳傪庢傝掲傑傞娭強丄斣強丄栘屗摍偑抲偐傟丄尰嵼傕墲帪傪偟偺偽偣傞忛愓傗抧柤偑巆偭偰偄傑偡丅乿

偙偺拞偱乽 崙嫬慄偲偟偰墑乆偲搚椲偑抸偐傟偰偄偰尰懚偟偰偄傑偡丅乿偲偄偆晹暘偵僺儞偲偒偨丅

搚椲丠偦傟偭偰忛妔堚峔偠傖側偄偐両挿椲偑偁傞偺偐丠

偱丄妋擣偵丒丒丒丅寢榑丄乽暘偐傜傫両乿

堦斣丄掅偄応強偵偼崙摴349崋慄嘋偑捠傞丅

偦偺搶偺堦抜崅偄応強偵乽嫬恄幮乮嫬偺柧恄乯乿偑偁傝丄撿懁偐傜嶲摴偑墑傃傞丅

偙偺嶲摴丄旜崻偵晅偗傜傟偄傞丅

屆偄愇抜偱偁傝偗偭偙偆偒偮偄丅

| 嘆嫬恄幮嫬撪丄嶍暯偝傟偰偄偰峀偄丅 | 嘇恄幮偐傜搶偵旜崻偑墑傃傞偑搚椲傜偟偄傕偺偼側偄丅 | 嘊丂嘇偺旜崻偺僺乕僋丄昗崅401倣丄堬忛暉搰偺導嫬丅 暯応偵側偭偰偄傞偩偗丅廃埻偺旜崻偵傕杧愗丄搚椲偼側偄丅 |

幮揳偑寶偮応強嘆偼昗崅380倣丄搶惣栺30倣丄撿杒栺50倣偺暯扲抧丅

杒懁傪掅偄搚椲偑暍偆偑丄偙傟偼恄幮偵敽偆傕偺偺傛偆偵巚偊傞丅

恄幮嫬撪偺杒懁偼媫幬柺丄忛偺愗娸偲偟偰傕廫暘婡擻偡傞丅

|

嘋恄幮惣壓偺嫹瑗晹傪崙摴349崋慄偑捠傞丅 幨恀偺愭偑摶偱導嫬偵側傞丅 |

搶偑嶳偵懕偔偑恄幮偲偺娫偼峚偺傛偆偵側偭偰偍傝丄嶳増偄偵嶳摴偑墑傃傞偑偙傟偼屆摴偐丠

栤戣偼搶偵懕偔旜崻丄搚椲偑偁傞側傜丄偦偺旜崻偱偁傞丅

偱丄偦偺旜崻嘇傪搊傞偑丒丒丒旜崻忋偼峀偄偑丄搚椲偼側偄丅

旜崻偺杒懁乮暉搰導懁乯偼孹幬偑媫丄旜崻捈壓偵偼旜崻偲暲峴偟偰摴偑偮偄偰偄傞丅

旜崻偺愭丄嵟崅売強偺僺乕僋嘊偼庒姳峀偄暯応偵側傝丄嶰妏揰偼偁傞偑嬋椫偲偄偆姶偠偱偼側偄丅

偙偙偺昗崅偼401倣丄導嫬偱傕偁傞丅

僺乕僋偐傜偼旜崻偑廃埻偵攈惗偟偰偄傞偑丄廃埻偺旜崻嬝偵偼杧愗偼妋擣偱偒側偄丅

寢嬊丄恖岺揑側搚椲偼妋擣偱偒側偐偭偨丅

偟偐偟丄恄幮偐傜偙偺僺乕僋傑偱旜崻増偄偵嶒楍傪暲傋傟偽杊椲偲偟偰廫暘丄栶偵偼棫偮偲巚傢傟傞丅

偦傟偲傕搚椲偼暿偺応強偵懚嵼偟偰偄傞偺偐丠

垽搯嶳娰乮忢棨懢揷巗乮媽棦旤懞乯戝拞挰乯

乽P偺堚愓怤峌婰乿傪尒偰峴偭偨娰偱偁傞丅

偙偺忛偵偮偄偰偼堬忛導堚愓抧恾偵忛毈儅乕僋偑晅偄偰偄側偐偭偨偺偱姰慡偵尒摝偟傪偟偰偟傑偭偨丅

媽棦旤懞偺拞怱晹戝拞廻偺惣懁偺垽搯恄幮偺寶偮嶳偑娰愓偱偁傞丅

搶壓偵棦愳偑棳傟丄偝傜偵撿懁偵戲偑偁傝悈杧偺栶栚傪偟偰偄傞丅

娰偵偼垽搯恄幮偺嶲摴傪搊傟偽傛偄丅

戝拞廻偐傜偺斾崅偼60m傎偳偁傝丄嶳偺幬柺偺岡攝偼媫偱偁傞丅

杒偐傜撿偵墑傃偨旜崻傪棙梡偟偨娰偱偁傝丄撿抂晹偵憃巕偺傛偆側僺乕僋偑偁傞丅

偦偺撿懁偺捈宎15m傎偳偺峀偝偺僺乕僋偵垽搯恄幮偑寶偮丅

偙偙偑杮妔偱偁傠偆丅

嶲摴偑偁傞撿懁偵俀抜偺崢嬋椫偑偁傝丄嶲摴帺懱傕嬋椫偱偁偭偨姶偠偱偁傞丅

堦曽丄40m傎偳杒懁偵挿偝20m傎偳偺僺乕僋偑偁傞丅

偦偺杒懁偼堦婥偵15m壓傝丄搑拞偵俀偮傎偳偺彫嬋椫偑偁傞丅

僺乕僋偺榌偵偼杧愗偑偁偭偨姶偠偼側偄丅

杮奿揑側忛妔堚峔偼偦偙偐傜80m傎偳旜崻傪杒偵峴偭偨応強偵偁傞丅

偦偙偵偼暆3m丄怺偝3m傎偳偺棫攈側杧愗偑偁傝丄嵅抾宯嶳忛偺摿挜偱偁傞庡妔懁偵搚椲偑偁傞丅

慡挿150m掱搙偺彫偝側忛娰偱偁傝丄楌巎傕暘偐傜側偄丅

暔尒偐楾墝戜偲偟偰巊偭偨娰偱偁傠偆丅

壓偺塃忋偼撿懁偐傜尒偨娰愓偺偁傞嶳丅塃壓偺幨恀偼捁嵴恾偺嘋偺埵抲偵偁傞杧愗偱偁傞丅

側偍丄幨恀偺斣崋偼捁嵴恾拞偺嶣塭埵抲斣崋偱偁傞丅

|

|

|

|

|

|

| 搊忛岥偱偁傞垽搯恄幮嶲摴擖岥 | 嘆丂幮揳乮杮妔乯捈壓偺嶲摴偼嬋椫丠 | 嘇杮妔撿壓偺嬋椫偐傜尒偨杮妔 | 嘊杮妔傪杒懁偺嬋椫偐傜尒傞丅 |

嶲峫丂乽P偺堚愓怤峌婰乿

忋偺戜娰乮忢棨懢揷巗乮媽棦旤懞乯摽揷挰塱屗乯

| 棦旤偺扟偺嵟杒抂偵偁傞娰丅 800倣杒偼柧恄摶丄偙偙傪墇偊傟偽暉搰導栴嵳挰偱偁傞丅 娰偼棦旤偺扟偺搶懁丄棦愳偑杒偐傜惣壓傪僇乕僽偟偰棳傟丄偦偺僇乕僽偵撿偐傜撍偒弌偨嶳偺愭抂晹偵偁傞丅 忛偺偁傞晹暘偼丄昗崅偑367倣丄棦愳偐傜偺斾崅偼50倣傎偳偁傞丅 嶳偺杒丄惣懁偼媫嶁偱偁傝丄棦愳偑揤慠偺悈杧偲側傝丄偙偺曽柺偐傜峌寕偝傟傞怱攝偼側偄丅 搶懁偼傗傗岡攝偼娚偄傕偺偺偐側傝偺媫嶁偱偁傞丅 搊忛楬偼偙偺曽柺偱偁傝丄崱傕偦偺摴偑巆偭偰偍傝丄偙偙傪捠傟偽忛毈偵峴偔偙偲偑偱偒傞丅 撿懁偼昗崅偑崅偄嶳偱偁傞丅偙偺曽柺偐傜偺峌寕偑憐掕偝傟側偄偙偲偼側偄偑丄偙偺嶳曽柺偵塈夞偡傞偙偲偼偐側傝崲擄偱偁傞丅 偙偺曽柺偐傜峌寕偡傞偺偼尮媊宱偔傜偄偩傠偆丅 娰偼搶偐傜搊傞摴傪峴偗偽5暘偱摓拝偡傞丅 柧傜偐偵屨岥偲巚偊傞応強傪捠傞偲丄偦偙偼杧忬偵側偭偰偄傞丅 偙偺杧忬偺応強偺杒懁偑娰偺庡梫晹偱偁傞偑丄撪晹偼3抜偺嬋椫偑偁傞偩偗偱偁傞丅 |

|

|

偟偐偟丄斾妑揑暯扲偱嬋椫偼峀偄丅 杒懁偑堦斣崅偔丄搚椲忬偵側偭偰偍傝丄惣抂偵堫壸幮偑偁傞丅 偙偺搚椲忋偐傜偺挱朷偼椙偔丄惣懁丄杒懁偑椙偔尒偊傞丅 柧傜偐偵奨摴娔帇偺婡擻偑尒偰庢傟傞丅 偦偺撿懁偑3抜偵側偭偰偄傞偑丄奺嬋椫撪偼撿偵娚偔孹幬偟偰偍傝丄嬋椫娫偺傒1丏5倣偔傜偄偺柧妋側抜嵎偵側偭偰偄傞偩偗偱偁傞丅 奺嬋椫偼搶惣70倣傎偳丄撿杒偼40倣傎偳偱偁傞丅 娰偼偙偺掱搙偺傕偺偱偁傞偑丄屨岥偐傜撿懁傕暯扲偱偁傝丄嬋椫偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅 偙偺娰偵偮偄偰偼拞栰扥屻偲偄偆幰偑娰庡偱偁偭偨偲尵偆丅 偟偐偟丄嫃廧偱偒傞傛偆側応強偱偼側偄丅愭偵奨摴娔帇偺婡擻偑偁偭偨偲彂偄偨偑丄偦傟偩偗偺婡擻偵偟偰偼丄撪晹偼寢峔峀偄僗儁乕僗偑偁傞丅 偙偺娰偺惣壓偼扞憅奨摴偑捠傝丄偦偺奨摴偼忢棨懢揷偐傜扞憅曽柺偵捠偠傞嵅抾巵偺峴孯儖乕僩偱偁傞丅 偙偺娰偼嵅抾孯偺廻忛丄傑偨偼廤崌応強偱偼側偐偭偨偐偲巚傢傟傞丅 偙偺応強偱偁傟偽丄1000恖掱搙偺恖娫偑埨慡偵廻塩偱偒偦偆偱偁傞丅 嵍偺幨恀偼惣懁偐傜尒偨娰愓偱偁傞丅捁嵴恾拞偺斣崋偼幨恀偺嶣塭応強傪帵偡丅 |

|

|

|

| 嘆丂娰偺擖岥偺屨岥丠 | 嘇丂杒抂晹偺搚椲 | 嘊丂嬋椫孹幬偟撪偼烼憮偲偟偨悪椦 |

嶲峫丂丂乽梋屛偔傫偺儂乕儉儁乕僕乿

榓戜娰乮忢棨懢揷巗乮媽棦旤懞乯摽揷挰乯

峴愇娰偐傜侾丏俆噏丄崙摴349崋傪杒忋偟丄摽揷廻杒偺偣偣傜偓偺嫿偑偁傞丅

偙偺挀幵応偐傜導摴349崋慄傪偼偝傫偩惣懁偺抜媢堦懷偑娰愓偲偄偆丅

導摴偐傜偺斾崅偼7m傎偳丄棦愳偐傜偼10m傎偳偱偁傞丅

偙偺媢丄杒懁偼敤偲恖壠丄抾椦偱偁傞偑丄搚椲偺巆嵀偲巚偊傞傛偆側傕偺丄嬋椫傜偟偄傕偺偑偁傞偑丄堚峔偱偁傞偐帺怣偑帩偰側偄丅

惣懁偺嶳偵嶳忛偑偁傞偺偐偲撍擖偡傞偑偨偩偺嶳偱偁偭偨丅

偦偙偼暔尒戜偺傛偆側僺乕僋偼偁傞偑丄杧愗摍傕側偄偨偩偺嶳偱偁偭偨丅

娰庡摍偼晄柧丅

|

|

|

|

| 偣偣傜偓偺嫿挀幵応偐傜尒偨娰愓 | 娰愓偵偼嬋椫偺傛偆側傕偺偑偁傞偑丅 | 娰愓撪晹偼敤偱偁傞丅 | 搚椲巆嵀偺傛偆側傕偺偑偁傞偑杮暔丠 |

峴愇娰乮忢棨懢揷巗乮媽棦旤懞乯彫嵢挰乯

| 彫拞岎嵎揰偐傜傪崙摴349崋傪侾噏杒忋偡傞偲丄棦旤杚応曽柺偵岦偐偆導摴245崋偑暘婒偡傞丅 棦愳偺嫶傪傢偨偭偨戜抧偺忋偑峴愇廤棊偱偁傝丄偦偙偑峴愇娰偱偁傞丅搶懁偼嶳偑敆傞丅 嶳偺榌偺抜媢偑娰偱偁傞丅娰偼廤棊偱柉壠偵側偭偰偄傞偨傔丄堚峔偼晄柧椖偱偁傞偑丄柉壠撪偵搚椲偑巆傞丅峳帾巵偺娰偲偄偆丅 偙偺棦旤抧嬫偼愴崙帪戙丄娾忛椞偱偁偭偨偲偄偆丅偟偐偟丄棦旤偺扟偼嵅抾巵偺墱廈恑弌儖乕僩偱偁傝丄偝傜偵偙偺娰偺庡丄峳帾巵偼嵅抾巵偺桳椡晲彨偱偁傝丄戝巕偺嫆揰忛妔丄峳帾忛偺忛庡偱傕偁傞丅 偦偺傛偆側幰偑棦旤偵偄偨偲偄偆偙偲傕丄棦旤偑娾忛椞偱偁偭偨偙偲偵媈擮傪書偐偣傞偙偲偱偁傞丅 |

|