行方郡の城2

手賀城(行方市手賀)36.0918,140.4323

|

前回、ここに行ったのは2010年2月13日だった。

それから14年後、2024年3月20日、Sさんの案内で再訪した。

前回は南側から突入した。

そこは凄まじい孟宗竹の地獄、掘は認識できるのだが、全貌が掴めず中途半端な状態で撤退を余儀なくされた。

今回は反対側の北側から突入した。

この城、北側の方が掘が複雑に構築されており、見ごたえがあるのだ。

しかし、孟宗竹地獄は変わらない。

枯れて倒れ朽ちた孟宗竹がそのまま逆茂木となって行く手を阻む。掘底を歩くのが大変である。

遺構の把握は困難だったが、非常に複雑な構造を持ち、掘も深いことは認識できた。

でも、悲しいかな、遺構は肉眼では分かるのであるが、写真を撮っても、相変わらず孟宗竹でよく分からないのである。

|

|

|

|

|

| ①二郭北下の土塁状帯曲輪と掘というか、排水溝。 |

②ここが登城路、大手なのだろうか?土塁に挟まれた空間。 |

③本郭馬出(右)東下の掘、深さは約7m。 |

以前の記事 手賀城(行方市(旧玉造町)手賀)

霞ヶ浦大橋を西に見る手賀地区の比高20mほどの台地西端にある。

県道183号線手賀集落に城址を示す案内板があるが、方向だけが示されどこが城址なのか分からない。

どこか、どこかと捜しているうちに、いつの間にか城址を通り過ぎてしまい、来た方向を示す案内板に出くわすのである。

結局は、場所は養徳寺の東に見える山が城址なのであるが、そこには何の案内板もない。

どこから登るか分からない。

先端部の竹林の中から登る道があり、これを行くと城内である。

しかし、肝心の城内、物凄い倒竹であり、ほとんど満足に歩くことができない。

曲輪、切岸、堀は分かるのであるが、写真をとってもさっぱり・・・。

ってことでほとんど満足に確認ができないし、写真も何が写っているか判読できないので掲載もできない。

でも、切岸の鋭さ、高さ等、かなりメリハリがある。

藪を取れば、素晴らしい城遺構が下から現れるに違いない。

惜しいことである。 |

|

|

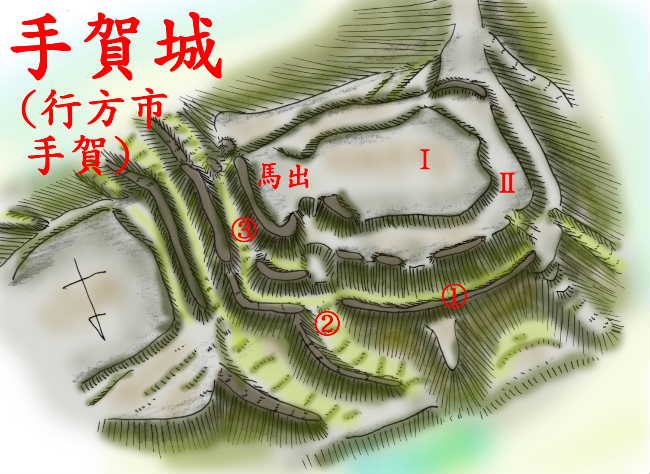

以下「茨城の城郭」掲載図等を参考に記載すると、本郭は50m四方ほどで、北側に馬出を持ち、周囲に横堀、腰曲輪を配置。

岡続きの北側に三重の堀がある構造であったという。

(四重であった可能性もあり。)

左の写真は南西側の低地から見た城址。

|

城主の手賀氏は、常陸大掾氏系の玉造氏初代幹政の次子正家が手賀を領し、興したという。

この地には室町時代始めのころには既に築城されていたらしい。

以後、南方三十三館の館主の1名として、佐竹氏に従いながらも玉造氏、鹿島氏等、常陸大掾一族として行動をともにした。

しかし、高幹の代、天正19年(1591)周辺領主らとともに常陸太田で佐竹氏に謀殺され、滅亡、手賀城も廃城になったという。

(「重要遺跡報告書」を参考にした。)

|

|

①一応、三重堀の堀の1つなんだが、

これじゃあ・・・・。 |

②曲輪内。土塁もちゃんとあるが、この竹・・・・ |

玉造城 (行方市(旧玉造町)玉造)

玉造城は鹿島鉄道玉造駅から東400mほどのところに南側に霞ヶ浦を望む比高20mほどの台地があり、この台地上に城がある。

台地の北側は鹿島鉄道が走り、台地は独立している。南側は玉造の市街地が広がる。

城は台地の上を2段の階段状に加工し、上の段を主郭部とし、下の段を帯曲輪としている。

主郭部は3つに掘り切られ、主に果樹園等に利用され、帯曲輪が民家の敷地に利用されている。

台地上に上がる道はいくつかあるが、東側の大場家の脇から上った。

この道はカーブしながら上る道であり、「重要遺跡報告書」では搦手口としている。

本来の大手道は玉造駅方面の西側から上る道であったようである。道の途中南側には土塁のような遺構がある。

大場家からの道の北側に郭Ⅰの切岸が迫ってくる。

「重要遺跡報告書」では、その北側の郭Ⅱを本郭としており、この郭Ⅰを搦としているが、塁の高さや土塁の大きさ、70m四方程度ある広さからして郭Ⅰが本郭であると思う。

|

北東側から郭を見上げると高さは6m程度ある。

「重要遺跡報告書」でいう本郭間には幅20m程度ある巨大な堀があり、堀底は車も通れる道路になっている。

この堀底から郭に上る道がある。

内部は果樹園であったと思われるが、すでに使われていないようであり藪がひどい。

それでも土塁を確認することができる。

東側には櫓台と思われる大きな土壇があり、城を象徴する建築物が建っていたものと思われる。

郭Ⅱは m四方程度の広さの郭で、畑と果樹園となっている。

郭Ⅰと郭Ⅱ間の堀底を南側に行くと神社が建つ帯曲輪に出る。

ここから東の崖下までは15mあり、竹林となっている。

ここから郭Ⅱと郭Ⅲ間の堀に出るが堀は埋められて浅くなっている。

ここをとおり郭Ⅲに行く道がある。

郭Ⅲは東館と言われているが、中央部が窪んでおり、堀でさらに2つに区分されていた可能性がある。

内部は畑と果樹園である。

この郭の北側はだらだらとした緩斜面となる。

主郭の周囲の帯曲輪、特に西側は非常に広い。

城主の住居か政庁的な建物が建っていたのではないかと思われる。 |

築城は常陸大掾多気繁幹の二男、清幹が吉田郷(水戸市)に住んで吉田氏を名乗り、この清幹の二男、吉田忠幹がさらに行方平四郎と名乗って行方城を築城、

忠幹の子、景幹の嫡男為幹が行方(行方城)、次男高幹が島崎(島崎城)、三男家幹が麻生(麻生城)、四男幹政が玉造(玉造城)の4家に分家した。

この幹政が玉造城を築城し、玉造氏の祖となった。

玉造氏からはさらに手賀、石神、白井、鳥名木氏などが分家している。

玉造氏は、応永23年の上杉禅秀の乱や永享の乱でも名が見える。

戦国時代は佐竹氏に従い、本家筋の府中大掾氏と戦うなどしているが、佐竹氏による常陸統一に際し、「南方33館謀殺事件」で滅亡した。

|

|

|

| 郭Ⅰの切岸を帯曲輪から見る。 |

郭Ⅰ(右)と郭Ⅱ間の堀 |

郭Ⅰ内部は草がぼうぼう。土塁がある。 |

|

|

|

| 郭Ⅰ東の櫓台。 |

郭Ⅱ(左)と郭Ⅲ間の堀 |

城址南の台地下にある大場家の門。 |

芹沢城と捻木城(行方市(旧玉造町)芹沢)

新撰組の創始者の一人芹沢鴨の出身地であり、彼の祖先が築いた城である。

芹沢氏は桓常陸大掾氏の流れを組む一族であるが、行方地方の島崎氏等、吉田氏系大掾氏系より先に多気大掾氏から分岐している。

大掾多気氏は筑波山麓南西を根拠にしていたが、鎌倉初期建久4年(1193)に八田知家に諮られ、当主義幹は筑波・北・南三郡の所領を没収された。

芹沢氏の始祖茂幹は、義幹の次男であるが、吉田氏系大掾氏馬場資幹に庇護され、その子孫が貞和5年(1349)芹沢に土着し芹沢を名乗った。

以後、府中の大掾氏に従った。

その後、大掾氏とともに行動するが、応永23年(1416)の上杉禅秀の乱では一族が分裂するなどした。

その後も永亨の乱や結城合戦にも翻弄され、懸命に一族の存亡を図った。

戦国時代はこの地方の小豪族同様、上杉、北条、佐竹等の大勢力の中で生き抜く。

小田原の役後、常陸国全体を手にした佐竹氏により行方鹿島地方の小豪族は滅ぼされたが、芹沢国幹は滅亡を免れた。

しかし、佐竹氏に滅ぼされた一族の残党が芹沢城に集まり、篭城する状態となった。

佐竹氏は芹沢国幹を攻撃することはしなかったが、周囲を佐竹氏に抑えられてしまったため、城を放棄し、下総古河に移り、のちに下野国喜連川で生涯を閉じたという。

国幹の子通幹は縁故の秋田城之介を頼って出羽国移住した。

慶長7年(1602)佐竹氏は秋田に移され、代わりに秋田氏が宍戸に移った。

芹沢通幹は秋田氏に従って常陸に戻り、通幹は徳川氏に仕え、故郷の芹沢に帰住し、子孫は水戸藩の郷士として続いた。

その子孫から出たのが芹沢鴨である。

芹沢氏は医学にも長じていたと言われ、芹沢鴨も医学の知識を有していたと言う。

以上の芹沢氏の歴史はそれだけで立派な小説になるが、ここまで分かっているのは、芹沢文書として貴重な古文書を残していたからである。

|

|

|

| 大手口に残る土塁。 |

本郭に建つ城址碑。 |

本郭の東側には土塁が残る。 |

|

|

|

| 南東の台地下にある芹沢鴨の生家。 |

南にある支城の捻木城遠景。 |

捻木城址に残る土塁。 |

城址は水田地帯を南に望む比高10mほどの台地にあるが、結構広い。

かつて水堀を兼ねていた水田に周囲を囲まれていることを除いて、要害性は感じられない。

居館が城に拡張されたものと思われる。台地上は畑となっており、土塁の残痕が認められる。

大手は芹沢鴨の生家前の道であろう。

この付近の台地斜面にも土塁や堀がありそうであるが藪がひどくて確認できない。

芹沢鴨の生家前の道を登り、台地上に至る右手に大きな土塁がある。

櫓台のような感じであり、門があったと思われる。その場所の西側に城址碑が建っている。

他にも良くさがせば土塁や堀が残っているのかもしれない。

余り要害性のある場所にある城ではないので、台地周囲には土塁が築かれていたのではないかと思う。

芹沢城の南500mに、水田地帯を隔てた岡の東北端に西光寺がある。

ここが支城の捻木城の跡というが、わずかに土塁の残痕が認められるのみであり、それ以外の遺構はない。

また、東南400mにある蕨砦も芹沢城の支城であったと思われる

鳥名木館(行方市(旧玉造町)鳥名木)

手賀城の北側の岡にこの館がある。

館主の鳥名木氏については、中世のこの地区の状況等が分かる41点の文書からなる「鳥名木文書」によってよく知られており、この館より文書の方が有名である。

この館も手賀城同様、案内板があるが、結局どこが主体部か良く分からない。

案内板に従って農道を走ると解説板があり、縄張図も載っているのだが、それを睨んでも、どこがどこなのか良く分からない。

この解説板の裏側が館址なのであるが、写真に示すように、どうみてもただの岡の上の緩斜面の畑なのである。

土塁があるというが良く分からなかった。

いずれにせよ耕作地になってしまいほとんど湮滅してしまったのだろう。

|

|

鳥名木氏は、常陸大掾平貞盛の子、岡田貞政が鳥名木氏を名乗ったことに始まるという。

手賀城のすぐ近くであり、手賀氏の家臣であったのだろう。

手賀氏滅亡後、この地に帰農し、その屋敷が北側の斜面部にあり、今も子孫が住んでいる。