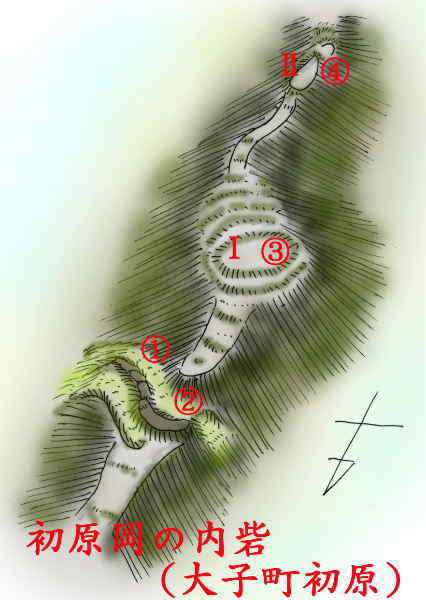

初原岡の内砦(大子町大字初原)36.7975、140.3127

↑東側の県道205号線から見た城址。山麓を初原川が流れる。電柱と重なる位置に堀切がある。

|

大子清流高校農園から谷津を介して北側、標高208m、比高約60mの山にある。 この山は北から南に張り出した尾根の末端部に築かれ、東側の山裾を初原川が流れ、西側には谷津が入る。 明確な遺構は北側の堀切1本のみであるが、S字を描いて竪堀となって山を下る形状をしている。 深さは約2.5m、幅は約6m、外側に土塁を持ち、その北側にも東に下る竪堀がある。 ↑南側から見た城址。 左下の建物は大子西中学校の校舎。 |

その南側、山頂部の径約8mの曲輪Ⅰとそこから南に約70m行った標高195mの地点にある約10m×5mの広さの曲輪Ⅱからなる。

南方面を監視している立地である。

山入の乱の頃、初原川上流の北側、左貫は佐竹氏の領地であり、白河結城氏に抑えられた依上、芦野倉方面を監視していた砦と思われる。

| ①北側の横堀はカーブしながら下り、竪堀となる。 | ②北側の堀切を堀底西側から見る。 | ③山頂部の曲輪Ⅰ、平場になっているが、縁部が甘い。 |

④ 南端部の曲輪Ⅱ → 堀切位置から見下ろした初原川が流れる谷。中央部が一 番上の写真撮影位置。右手が芦野倉方面。 |

館之沢館(大子町芦野倉)36.7974、140.2997

周知の城であるが、遺構らしいものは「堀切1本しかない。」という情報で、行く機会はあったが、コストパフォーマンスが合わないと思い今まで行かないでいた。

かつて、この近くの山中にあった戸中要害に行った時についでに行けたのだが、面倒になり行かず終いだった。

なんてことはない、戸中要害に行くために止めた高鳥林道を北にではなく、南に行けば、1山越えたらこの館だったのだ。

やっとチャレンジする機会が出来たので行ってみたが、戸中要害に来たルートと同じなので土地勘もあり迷うことはなかった。

しかし、林道、やはり4WD車で来るものだ。

前回と同じ場所、道脇に車を止め、館に向かうため山に突入する。

既に道はない。

折から冬場、広葉樹が落葉していて山中は明るく見通しは良い。

小枝が邪魔な程度。山中放浪には最高のコンディション。

館はすぐに見つかった。やはり堀切1本のみ。天幅約8m、深さ約3mのまずまずのもの。

その南側が高くなっており主郭らしい。

長さ約35mの「く」の字形の曲輪の南側の径約20mの平場が主郭であるが、平場といっても周囲はなだらか、ちゃんと整地されておらず、ほぼ自然地形。

周囲の傾斜もそれほどきつくはない。

ここの標高は282m。周囲が木で眺望は効かない。

↑南西側の依上城の北から見た館之沢館、この山から見られているような?

一方、堀切の北側は長さ約80mに渡り、細長い比較的平坦な尾根が続くが、ここも人工的な感じではない。

北端は標高270mの鞍部であるが、若干堀っぽい。

結局、情報どおり人工的なものはあの堀切1本のみである。

| ①唯一の明確な遺構の堀切 | ②南側のここが主郭だろうが・・ただの自然の山じゃん! | ③北側に続く平坦な鞍部の北端部。ここは城域か? |

この程度では、この館で戦う意図は感じられない。

堀切は背後からの奇襲に備えただけのものであろう。

見張台程度の規模である。

この城、依上城から北西約1.3kmに位置し、木がなければ依上城もよく見えるはずである。

館の形と規模は簡素で大草砦と似ている。

大草砦は町付城奪取を狙う佐竹側の付け城だったようだ。

その町付城を依上城に置き換えたら?

白河結城氏に奪われた依上城の奪還を狙う威嚇用の砦か?

または、この山系の北の奥まった場所にある戸中要害の前衛の物見か?

なお、昭和50年頃の航空写真を見たら、主郭の南東下の谷津部に畑が・・・。こんな山中に。

相川寄居館(大子町相川)36.7646、140.2746

大子町西部、栃木県那珂川町と境を接する国道461号線境明神峠の大子側は鎌倉館、八幡館、女倉館と城館が密集する。

そこから南に相川の谷が延び、県道183号線が通り、相川川が流れるこの谷にも相川館や相川要害等が存在する。

この相川寄居館は相川の中心部、相川上郷への入り口部、谷が一番狭まった場所にある。

国道461号線からの分岐、相川口のT字路からは南に約1.5kmである。

ここには赤い神橋が目印の越方神社があるが、その南東側にそびえる山が館跡である。

| 北から見た城址。右下の道が県道158号線 | 目印の越方神社の相川川にかかる赤い神橋 |

|

この城の発見は偶然であり、相川要害に行こうとした余湖さんが、間違って登ったのがこの山であり、そこで偶然見つけたそうである。 しかし、間違っても城の有りそうな山に間違えること自体、凄い嗅覚である。 館にはどの道を行くのが正解か分からない。もっともまともな道がない。 管理人は北側に小山があり、その南の鞍部⑤から登って行くのが一番良いように思うが。 このルート、北斜面の杉林の中を登るので下草がないのが一番のメリットである。 しかし、肝心の標高271mの山頂部、つまり主郭部①、麓からの比高は約90m。 内部は広葉樹の林、冬場の見通しは最高なのだが、下が小枝や枯れ枝が多く、歩き憎いことこの上ない。 この山頂部、比較的フラットであり、段々に曲輪が造成されている。 曲輪間は2~4mの段差があるが、非常に段差が曖昧で曲輪の形状が把握しにくい。 それに道があったような部分もあり、帯曲輪か道か判断できない部分もある。 縄張図を描いてはみたが、まだ藪に埋もれている場所もありそうであり、正確性には今一つ自信がない。 範囲は南北約150m、東西約100mの規模と思われる。 中央部に堀切②のような仕切りがあり、南の尾根に下る部分には半円状の曲輪③が4段ほど構築され、南側に土塁があった感じである。 全体的にメリハリは少なく、段郭のみの古い形式の城のように思える。 しかし、広さはかなりのものである。 |

| ①主郭は平坦ではあるが・・・それだけ。 | ②主郭の南側は浅い堀のような窪みがある。 | ③南の尾根筋には半円状の曲輪が段々に重なる。 前面に土塁があった感じである。 |

| ④北端の突き出たような曲輪。 北から登る道の監視用だろう。 |

⑤北下に鞍部があり、その北に高さ約10mの小山が聳える。 | ⑥小山の上は平坦になっている。北方面への物見か? |

南に位置する相川要害よりは古い感じを受ける。

この広い曲輪から住民の避難城ではないかと思うが、一方でここは相川地区の前方、入り口部である。

避難城ならもっと南奥に造るような気がするが。

なお、北下の小山の上が約20m×10mの平坦地⑥になっており、出城であり、物見ではないかと思う。

芦野倉城(大子町宿)

依上城の北側、北から南に張り出す台地の先端部にある。

東側は浅川が流れる低地である。

城址があったという場所が「御城」という字名であることからも城の存在は明らかである。

その場所には遠くからも非常に目立つグレーの洋風のアパート群が建っており、遠めからでも直ぐ分かる。

このアパート群のお陰で城の遺構は湮滅状態である。

下の写真は南側から見た城址。

しかし、昭和50年の国土地理院が撮影した航空写真を見ると主郭部付近の遺構が明瞭に写っている。

それによれば、現在のアパート群の建つ場所の土地の形がほぼ本来の形を踏襲していることが分る。

この部分の広さは約60m四方である。

|

城址の標高は150m、東の浅川沿いの水田地帯からは比高約22mである。 なお、城のある台地は低地部から一気に高さ10mほどの鋭い切岸になっており、低地に面する部分から既に城域と言える感じである。 城は主郭を中心に南と東に幅約12mの腰曲輪を配置し、西側に現在の道路を兼ねた腰曲輪を配置し、さらに西側に「宿」集落との間を遮断する堀を置く。 (自然の谷津を拡張利用したもののような感じがする。)主郭北側に堀切①があり、現在ここは道路になっている。 その北側に約30m四方の曲輪があり、北側が墓地になっているがこれは土塁の跡のようである。 その北側に堀③が残っている。 さらにその北側が土塁になっている。 また、その北側、西側にも民家の敷地中に土塁の残痕のようなものがあった。 主郭西側の道路はそのまま北に延び、虎口のような場所②を抜けるが、ここが搦め手口だったのかもしれない。 北西端部は民家になっており、遺構がよく分からなくなっている。 この城も、この地方の多くの城、同様、白河結城氏が佐竹氏に備えて築いたものという。 「新編常陸国誌」は永享年間(1429-1441)に木沢源五郎が城主であったとしている。 大子地方が佐竹氏に制圧された後、廃城となったという。 |

| ①主郭(左)北側の堀跡は道路になっている。 | ②城址を貫く道路の北端、ここが搦め手だろう。 | ③②の写真左側の林の中に残る堀。 |

なお、「新編常陸国誌」では芦野倉地区には芦野倉城、依上城の他、北條伊賀守の城である「塙館」と「木澤氏館」があったとしているがその場所が特定できない。

少し北西の山に「戸中要害」と「館の沢館」があるが、両城館とも避難城のような性格であり、居住性はなく、塙館、木澤氏館と関係があるのかどうか不明である。

金沢未城(大子町下金沢)

下金沢(かねさわ)未城ともいう。

依上小学校前を押川に沿って国道461号線を大子中心部方向に約600m走行し、南側に入り、押川を渡り、対岸の比高約18mの河岸段丘上(標高152m)に登ると大草地区の東端に出る。

この台地に上がる道③が、そもそも堀(もちろん自然の谷津を利用したものであろう。)も兼ねていたようである。

|

この台地は北の水田地帯との間の切岸の勾配は城郭のような鋭さである。 台地は南側に広がっており、南側に続く台地上は平坦である。 城の場所であるが、茨城県遺跡地図では下金沢十二所神社の地としている。 そこに行って見るが、ここが城なのか、非常に微妙な感じである。 境内南側が若干窪んでおり、ここに堀があったようである。 ここに堀を置き台地続きの南側を遮断すれば、北側の神社境内は東西及び北側が斜面なので完全に独立した地形となり、城址としての要件は満たす。 ただし、その状態では単郭に過ぎない。 この神社付近を見て見ると西側と北側縁部に土塁の痕跡らしいものがあり、西側に虎口らしい部分がある。 広さは約60m四方である。 それほど広くはない。 神社境内の南側の堀切跡と推定される部分の長さは東西40mほどであるが、その東側は③の道路に続く沢(堀跡?)になっている。 一方、神社の東側の台地、ここも微妙な地形である。 岡の先端部近くに堀切跡または虎口のような場所⑤がある。 |

| ①南側の参道から見た主郭の地と推定される十二所神社。 撮影位置と社殿の間に堀があった? |

②神社南西側のこの部分が窪んでおり堀跡か? | ③神社東の台地に上がる道は谷津を利用した堀跡だろう。 |

神社からこの谷津を挟んで東側の台地平坦部に切通し④があるが、これが堀切跡ではないかと思われる。

神社東の台地北側一帯は直径100mほどあり、そこには民家が数軒あり、後は畑である。

ここも城域の可能性を持つ場所である。

| ④神社東側台地のこの切通しは堀跡か? | ⑤東側の台地先端部はどことなく城郭っぽい。 |

佐竹氏が築いた城館の1つという伝承もあるが、城主等の詳細については不明である。

「新編常陸国誌」では十二所神社の永禄6年(1563)の棟札に大塚大膳、絲井(いとい)、菅生、吉成、圓谷氏の名前があり、天正11年(1583)の棟札には絲井、吉成、圓谷氏の名前がある。

このことから、これらのうちのいずれかの者が未城あるいは西側にある故城の城主であった可能性があると記している。

ここは居住性のある場所なので居館であったと思われる。

なお、「未城」という名は「未完成」という意味もあるように思えるが、「御城」から来たものであろう。

山田館(大子町山田字立下)

大子市街地の西部、押川南岸の河岸段丘にある。

芦野倉から押川を挟んで真南に当たる。

やや北西に依上城が望まれる。

下の写真は東側の「野出畑」地区から見た館址。

高圧鉄塔の場所が物見台であり、右下に平坦地がある。

立地条件としては押川上流の金沢未城や金沢古城とほとんど同じであり、南の山地から押川の流れる低地に突き出した台地に築かれた館である。

真上に高圧線が通り、鉄塔が建っている場所が館址という。

この台地に登って行くと突然、視界が開ける。

そこは150m四方ほどの広さがある畑となっている平地である。

ここの標高は145mである。

| ①平坦地西側から見た東方向 | ②平坦地南側、林の上に鉄塔が建つ。 |

水田のある低地部からは20mほど高く、東西の斜面は急であり北側がやや緩斜面であるが、この台地平坦部自体がかなりの要害の地である。

この南側の標高178m、丘平坦地から比高約30mの山のピークに鉄塔があり、そこが館跡だというので行ってみる。

|

地元の人も皆「あそこの鉄塔が建っている辺りが城だったと聞いている。そこは「立下」(タテシタ、「館下」のなまりだろう。)といって、字は「ひらざむらい」と言うんだ。」 と言うので、これらの伝承、地名から館があった場所として有力である。 しかし、鉄塔のある場所には何にもない。 周囲の斜面の勾配も緩やかである。 鉄塔工事で改変されている可能性もある。 ただ、南側が高さ4mほどの鋭い切岸になっている。 ここがかろうじて物見台であったことを感じさせる部分である。 その先、南に続く尾根筋に堀切があってもよさそうであるが、「ない」。 さらに尾根伝いに南に進んでみても同じである。 どうも先端部のピークを物見台程度として使っただけで、その北下の平坦地が館主体部であったようである。 城主等は分からない。 ところで「ひらざむらい」って何だ?「平侍」と書くのだろうか? 「平社員」なら分かるが「平侍」とは・・足軽か?もしかして、これは「平氏」の落人を指しているのではないだろうか? なお、大子吉成文書に佐竹氏の秋田移封に同行せず、この地に帰農した佐竹氏家臣として山田地区では相沢彦九郎の名が確認できる。 この相沢氏が館主であった可能性もある。 |