大胡城2025 前橋市河原浜町

前回大胡城に行ったのは2003年11月15日だった。

当時はここは大胡町であった。

まだ、その頃、南の郊外を通るパイパスはなく、県道34号線は大胡の中心街を通っており、通りは賑わっていた。

ところが、2024年10月久々、中心街を通ってみると、通りはガランとしており、車も人も少なかった。

店は片っ端からシャッターが下りていた。

郊外にパイパスが通ると繁華街は郊外に移り、旧市街はどこも廃れてしまう。

城に行ってみたが、二郭にあった建物はなくなり、更地だった。

季節が悪かったのか草は茫々。

ショックだったのは北城にあった幼稚園がなくなっていたことである。

2003年のあの日、本郭で手を振ったら、園児たちが手を振り返してくれた。あれから21年も経ってしまった。

あの時の園児たちはもう大人、25,6歳になっているはず。

子供がいる人もいるだろう。寂しい風景だった。

そして、2025年5月9日再び立ち寄った。

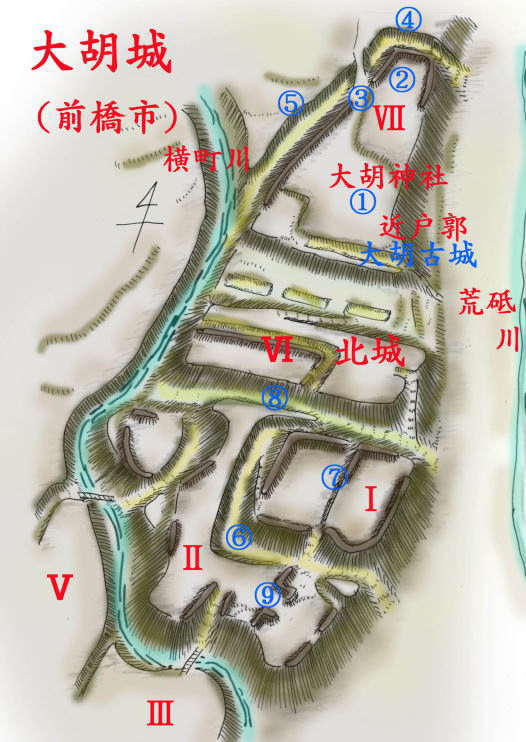

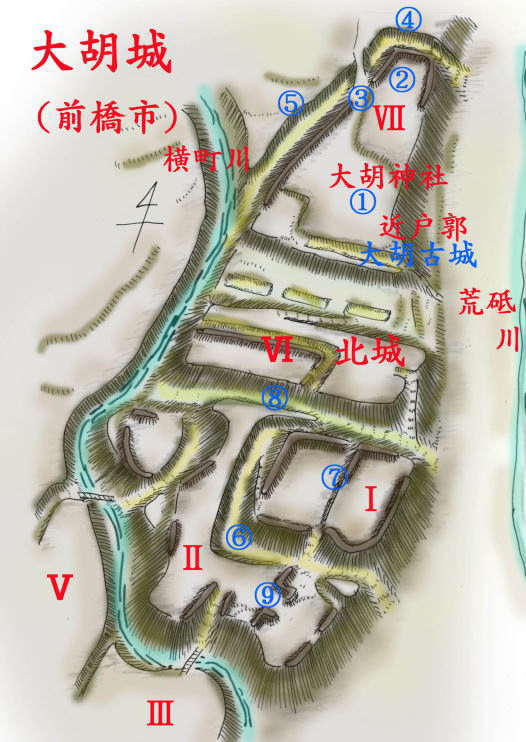

大胡古城(36.4217、139.1392)

大胡城の北側、大胡神社が建つ近戸郭が初期大胡城と言われる。

養林寺の地に大胡氏の大胡館があったが、大胡館はあくまで居館であり、要害性はない。

戦国の世、攻撃されたら耐えられない。

このため、天文年間、今の大胡神社の建つ地に初期の大胡城が築かれたという。

|

① 大胡古城(近戸郭)跡には大胡神社が建つ。

当時は金山城の横瀬氏の支配下であり、城代は益田氏と言われ、彼が城代の時期と思われるが、大胡氏もこの地にいたようであり、何らかの関わりがあったのかもしれない。

大胡神社の地は南側は大きな谷となっており、現在は道路が通る。その南側の岡が北城である。

神社がある台地は東西約80m、南北約140mの広さであり、北と西に巨大な堀④、⑤を巡らし、北側の台地から遮断される。

堀幅は15m以上、深さは6mほどある。

標高は182m、南側の谷津部からの比高は約13m、荒砥川からの比高は約18mある。

北に土橋③がある。

北側の堀④に面し高さ約2mの土塁②が覆う。

|

戦国時代の後期になるとこの地の戦乱は激しくなり、この城での要害性には限界があり、南側の岡を整備し、主郭を移したと思われる。

上杉氏家臣の北条氏の頃と思われる。古城の地はその後も「近戸郭」として大胡城の北側の守りを担った。

② 大胡古城(近戸郭)の北側を覆う土塁。土塁の後ろ側は深い掘である。

ここが大胡城で一番戦国時代の城らしい場所である。

|

|

|

| ③北側の土橋、左下が④の堀。本来の大手口はここか? |

④土橋から見た東側(郭北側)の堀、右上に土塁がある。 |

⑤土橋西側の堀はほとんど谷である。 |

大胡城主郭部

主郭部は草茫々だった。

草刈りのタイミングが悪く草刈り前に来てしまったのかもしれないが・・。

しかし、それにしても、人が来ている気配がない。

旧市街の寂れはここにまで及んでいるのだろうか?

|

|

|

| ⑥本郭西側の堀、相変わらず見事な造形である。 |

⑦本郭内部 |

⑧本郭北側の堀、右が北城、幼稚園は更地、薮だった。 |

⑨桝形、石垣なのだが草に覆われてしまっている。

相変わらず、遺構は見事なものなのだが・・・。

2003年訪問時の記事 大胡城(前橋市(旧大胡町)河原浜)

大胡町の中心部にあり荒砥川の西岸の南北に細長い比高30mほどの丘の上に築かれた丘城。

現在は本丸と二の丸程度しか遺構が残っていないが、かつては南北670m、東西300mの広い城域を有し、近戸曲輪、3の丸、西曲輪、南曲輪等の郭が並郭式に並んでいた。

|

「城郭体系」掲載図と現地を見た結果を基に鳥瞰図を描くとこんな感じである。

足利成行の子孫が大胡氏を称して築城したのが始まりという。

その後、戦国期までこの城にいたが小領主に過ぎず、上杉、北条、武田氏の争奪戦に引き込まれていった。

大胡氏は戦国末期の段階まで名が見られるが、最後は北条氏の支配するところとなり、小田原の役後は徳川家康の家臣、牧野康成に与えられた。

大阪夏の陣終結後、元和3年(1617)牧野氏が長岡に移封(この子孫が戊辰戦争における激戦「長岡戦争」の主人公の殿様である。)となり、酒井氏の領地となり城代が置かれたが18世紀はじめころ廃城となった。

廃城から400年、陣屋が廃されてからも300年の歳月がたつが、本丸周辺の遺構は良く残っている。

現在見られる遺構は最後の城主牧野氏の支配した約25年間に拡張整備されたものである。

したがって、純粋な中世城郭ではなく、ほとんど近世城郭と言える。

本丸と二の丸のある場所は他よりも一段と高い場所にある。

本丸の東と北を除く2方を二の丸が囲んでおり、本丸と二の丸の周囲は深い堀となっている。

石垣も見られ二の丸の枡型、本丸東側には石塁となっている。

本丸は二の丸よりも一段と高くなっており、堀を掘った土で東側以外は土塁が築かれている。

本丸の北方は深さ15m以上もある堀が掘られている。

二の丸の南側、西側も掘となっており、水の手門が南に開く。

これ以外は市街地に飲み込まれてしまっている。

|

|

|

|

|

|

| 二の丸桝形門の石垣。 |

二の丸水手門から見た三の丸。 |

本丸塁壁と堀。 |

本丸内から見た土塁。 |

|

|

|

|

本丸から見た東の荒砥川方面。

人家は武家屋敷跡。

本丸は15m近く高い。 |

本丸北側の堀。右側は北の丸。 |

本丸の東側は段になっており、

石垣がある。 |

東側の荒砥川付近から見上げた主郭部。 |

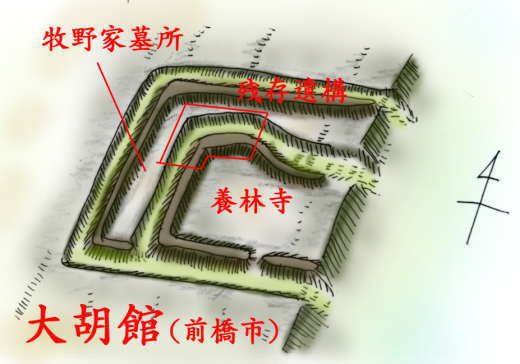

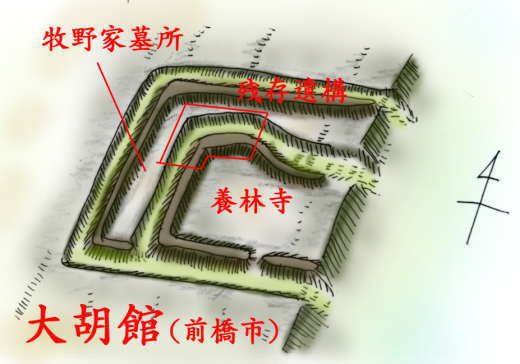

大胡館(養林館)前橋市堀越町36.4205、139.1561

前橋中心部から北東約8㎞に赤城山南山麓に存在する多くの城郭の中心的存在の大胡城がある。

大胡城は藤原秀郷の流れを組む大胡氏の築城と言われ、大胡氏は鎌倉時代初期にはこの地にいたと思われる。

その大胡氏が築いた初期の大胡城が、養林寺の地にあった大胡館とされ、堀が本堂裏手に一部残る。

|

かつては北側、西側にL形にさらに外側に堀と土塁が巡っていたというが、道路拡張や墓地となって湮滅している。

戦国時代になると大胡氏の勢力は衰え、天文10年(1541)には横瀬氏(由良氏)の支配を受けるようになる。

以後、城の支配者は転々と変わるが、大胡氏は戦国末期まで大胡城に関わっており、その名前が度々登場する。

現在の大胡城は横瀬氏支配下、家臣の益田氏の時代(大胡一族の上泉信綱説もある。)

天文年間に大胡神社付近に初期の大胡城が築かれたと言われる。それが近戸郭である。

その後も大胡館は出城として使われていたようである。

近世、大胡城には牧野氏が入り、大胡館の跡地に建立された養林寺が菩提寺となり墓所が設けられた。

|

|

|

|

|

| 僅かに残存する堀跡 |

養林寺本堂、この裏手に遺構が残る。 |

境内に残る牧野家墓所 |

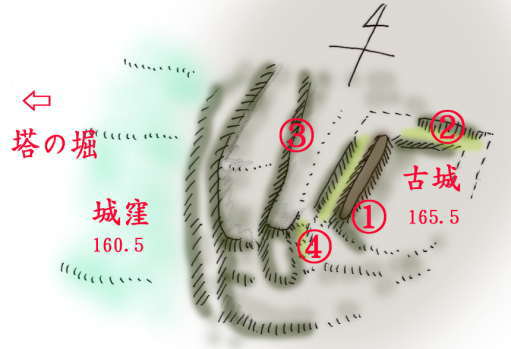

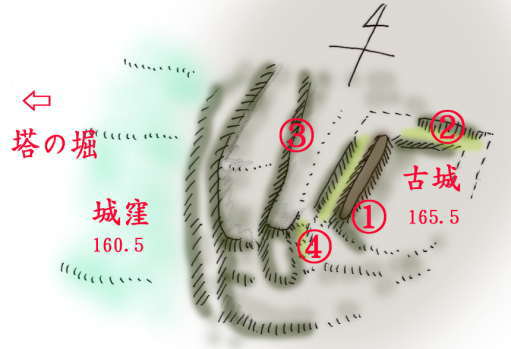

荻窪西城(前橋市荻窪町)

荻窪城から荻窪南公園がある西側の低地を介し、西側の岡に荻窪西城がある。

位置は36.1756、139.1294、荻窪城からは北西約600mの位置である。

荻窪城は鎌倉時代末か南北朝時代の始めの頃の築城と推定され、戦国時代の城主等については分からないが、位置的に見て大胡城の西を守る支城であったと思われる.

約150m四方の広さを持っていたと思われるが、湮滅が進んでおり、全貌がつかみにくい。

この城、武家の居館といった感じであり、全体的に要害性は感じられない。いかにも古い城という印象である。

戦いになったら単独ではとても防衛はできない感じである。

それを補完していたと思われるのが、荻窪西城であるが・・・ここも湮滅が進んでいて全体像は掴みにくい。

この城も荻窪城と似たようなもの、武家の居館と言った感じである。

土塁が南北に確認①でき、堀②がL型に残る。

また、西側に切岸③が、南西側に虎口④が残る。

|

|

| ①南東側から見た西側の土塁、右の畑が曲輪内と考えられる。 |

|

| ③西側の切岸。林の中に堀が残存するが、薮で写真が撮れない。 |

|

|

|

| ②北側には堀が残存していた。 |

④南西側にある虎口跡 |

古城と言われる場所が主郭と思われ、西側に段々状の曲輪があったようである。

南側にも曲輪があった感じである。

西の低地(現在は水田)はかつて湿地帯であったようであり、水堀代わりだったようである。

塔の堀(前橋市荻窪町)36.4155、139.1261

荻窪西城の西側の岡に塔の堀と言われる堀が南北に延びる。

その間には「城窪」という字の低地がある。

当時は湿地帯で、自然の要害であったと思われる。

荻窪城から西に700mの位置に南北約700mにわたり、堀遺構が残存していたが、北側は太陽光パネルが並び湮滅しており、南側もかなり破壊されつつある。

残念ながら写真を撮ってもよく分からない。

|

|

| 荻窪西城から見た塔の堀があった西側の岡、低地を「城窪」という。 |

堀中央部の堀湾曲部にごく僅か残存する堀 |

堀と言っても約10mの幅はあったようである。

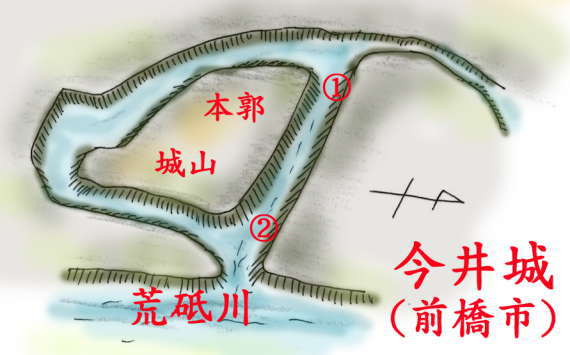

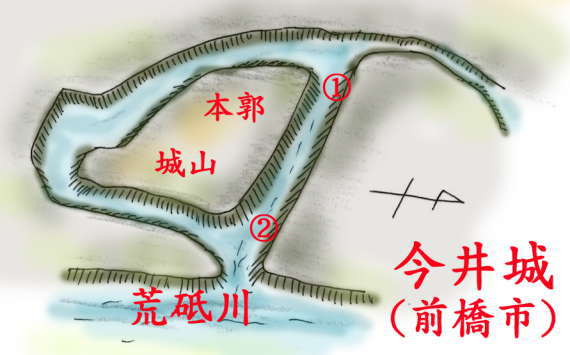

今井城(前橋市今井町)36.3737、139.1460

大胡城の東を流れる荒砥川の下流約3㎞にある。

大胡城の支城であり、大胡城の南を守る拠点であったと言われる。

この付近は完全な平地であり、城は荒砥川西岸の微高地にある。

今では要害性は感じられないが、河川と湿地帯に囲まれ想像以上に防御力があったと思われる。

城の南東で国道17号線と50号線が交差し、国道17号線は東約400m、国道50号線は南約300mを通る。

|

①本郭(家のある場所)北西側の掘跡 |

②本郭北東側の堀跡 |

城は水田になっている低地からの比高差は1.5mに過ぎない。

川の氾濫等でかなり埋没しているようであり、全貌は分からないが、本郭が城山という字名で残り、北側と西側に深さ2m程度の堀跡①、②がL字形で残る。

本郭は70m×60mほどの広さがあったようであり、民家が建つ。

その外側に外郭があった感じである。

北側の堀は荒砥川に接続していたようであり、荒砥川の水を引き込み、河川港でもあった感じである。

当時の川の水量は現在よりも多かったというので高瀬舟のような喫水の浅い船なら荒砥川の上下流に船で行き来が可能であったと思われる。

中村城(前橋市(旧粕川村)粕川町中寺皆戸)

県道3号線沿い、上毛電鉄粕川駅南に「中村城」の標識がある。

ここを北の月田小学校方面に北上し、約900m、右手100mに中村城がある。

しかし、そこは民家であり、道路沿いからは、よく見ないと土塁は低いため、見逃してしまうほどである。

現在は北側に約100m、西に約20mの幅7mほど堀が残っており、深さは4mほど、一部、水がある。

それ以外は湮滅して畑となっている。北側には土橋のような土塁がつき出る。

一見、100m四方程度の単郭の方形館のようにも思えるが、実際は2重方形館であったらしく、その周囲をさらに曲輪が囲んでいたという。

内部は民家である。この城の歴史を物語る文献は見られないが、膳城と女渕城の中間地点にあり、いずれかの城主家臣の館と思われる。

伝承によれば、「中村右馬之丞」の居城で、武田勝頼の膳城攻めの時、共に落城し、廃城となったものとされている。

東北に「姫塚」があるが、落城の時、城主の娘が奮戦して、最期を遂げた所と伝えられ、伝承の所に碑を建て、今尚土地の人々に供養されている。

膳地区や新里小林地区には、中村姓が多く、中村右馬之丞の子孫ともいう。

しかし、城跡に住んでいるのは中村さんではない。(航空写真は国土地理院が昭和55年に撮影したもの。) |

|

|

|

| 北側の堀と土橋状の出っ張り部 |

西側の堀と土塁 |