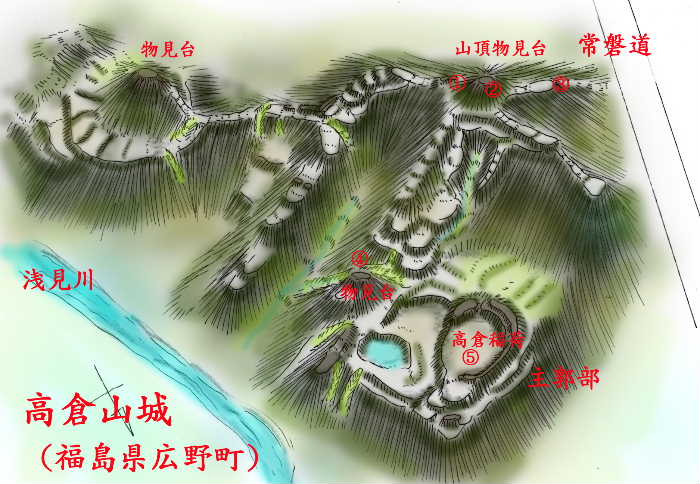

高倉山城(福島県広野町)

2025年2月24日、約20年振りに広野町の高倉山城に行った。

20年間の時間が再訪までの間にあるが、その間、2011年3月11日、この周辺は大災害に見舞われた。言うまでもなく東日本大震災である。

海岸部は津波に襲われ、福島第一原子力発電所の原子炉の何基かが水素爆発を起こし放射性物質が飛散した。

この高倉山城のある広野町はいわき市の北側の町である。

福島第一原子力発電所からは約20㎞南にある。

放射性物質が広がった方向とは90度以上ずれてはいたものの、それでも放射線量は上がり、この付近も大騒動に巻き込まれた。

放射線量測定ポストがあちこちにあるが、我が家の方より若干高い程度の値に過ぎない。

今は穏やかな風景が広がっており、あの災害が幻のように思えるくらいである。

その高倉山城のかつての印象、東下の岡上の土塁が覆う民家が主体部で西側の山には物見台があるだけ、という感じである。

この城、西側から東に延びた尾根状の山にある。

北と南に浅見川、折木川が流れ水堀の役目を果たす。山はそのまま太平洋に落ち込む。

北から見ても南から見ても長城のように見える。

北に行くにも南に行くにもこの尾根状の山が立ちはだかる要害の地であり、城を置くには当然、必然の場所である。

現在も国道6号線、常磐線、常磐自動車道がこの尾根を切通しやトンネルで横断していく。

今回再訪して、標高121mの山頂の物見台まで行ってみたのだが、山頂までの遊歩道沿いにけっこう多くの遺構が確認できた。20年前はほとんど気が付かなかった。

遺構がショボかったこともあるが、ほとんどが藪の中に隠れていたこともある。

だから、写真もろくすっぽ掲載できない。

|

|

|

| ①山頂南直下の堀切、岩盤堀切である。 |

②山頂の物見台、周囲の遺構は湮滅しているようだ。 |

③山頂物見台西下の腰曲輪 |

山頂の南直下にある堀切①は記憶にある。

山頂部②の遺構、これだけか思ったが、探すと曲輪③や竪土塁等、結構ある。

物見台は更新され、周囲の木も伐採され、展望が効くようになった。

でも山頂遺構は破壊されているようである。

高さ121mのこの場所、間違いなく第一級の物見台である。

そこからの風景、素晴らしい。

3.11なんて幻だったような平和な世界が広がっている。西下を常磐自動車道が通る。

高倉山城、知らなかったのだが、主郭部は北の中腹、標高75m位の場所にあるのだ。

山頂からは比高で約50m下になる。その途中にも曲輪が連続する。

ここは、前回は行っていない。広さは約200m四方である。

しかも、周囲は結構、急坂であり、堅固な場所である。

この場所でも防御力を持つ立派な山城である。

|

|

| ④主郭部の物見台には城址碑が建つ。 |

⑤主郭部中心の曲輪に建つ高倉稲荷。背後に土塁が見える。 |

内部は平坦ではなく、段差があり、曲輪⑤や物見台④もある。

多くの建物があったのだろう。池跡もある。

でも、薮!冬場なのだが薮!特にシダ類が多い。それなので写真を撮っても・・。

しかし、ここは山の北面である。居住性は疑問である。

この地は海に近く、雪もほとんど降らない比較的温暖な地であるが、やはり北向きはねえ・・・。北風もきついだろう。

もっとも北斜面に主郭を置いたのは、ここが岩城氏の北の守りの拠点であり、北の相馬氏を意識していることによる。

ここはいわゆる「境目の地」だったのだ。

ここが相馬領なら南の中腹に居館を置いたのだろう。

以前の記事

高倉山城(福島県広野町)

いわき市の北、広野町の中心街南西に1㎞にある西側から太平洋まで張り出すように延びる尾根状の山全体が高倉城である。

したがって国道6号線や常磐線は城域を横断していることになる。

資料では、城主は磐城地方を支配した岩城氏重臣猪狩氏であったということは確認できるが、築城されたのはそれより以前であったらしい。

しかし、戦国時代には岩城領の北の守りの中心であったのは間違いない。

猪狩氏は佐竹氏等との戦いには ほどんど登場しないが、それは岩城氏の対相馬方面軍司令官であったからである。

この付近が猪狩氏の領土になったのは、岩城親隆が文明6年(1474)、楢葉氏を制圧し、猪狩筑後守隆清を楢葉に置いた時である。

相馬氏は同じ平氏の流れを組む岩城氏とは余り仲は良くなく、何度も抗争を繰り返す。

天文3年(1534)には岩城重隆の娘・久保姫の婚約を巡って岩城と相馬は激突し、相馬顕胤が岩城氏の本領である四倉まで侵攻する。

その後、和議がなり広野から四倉にかけての土地は岩城氏に返還されるが、富岡・楢葉は相馬領となってしまう。

楢葉城主であった猪狩氏は、この後、この高倉城を築き(改修?)、相馬氏に対したという。

元亀元年(1570)には、岩城氏が相馬氏から富岡城、楢葉城を奪回し、猪狩氏は再度楢葉城主に復帰する。

しかし、関が原合戦後、岩城氏は改易され、猪狩氏も運命を共にし、高倉城も廃城となったという。

この高倉城は山城であるが普通の山城とはかなり違う。

通常、山城といえば山頂部の最高箇所に主郭を置き、その周囲に二郭、三郭を配置。

居館を麓に置くという形式であるのが一般的である。

このことから、主郭部は最高部の標高122.7mの山頂部にあるものと想定し、東側から山頂を目指す。

山の登り口に当たる民家の周囲が土塁に囲まれているのでここが居館と思えた。

ここから西側の山に向かうと途中に段々状の曲輪が確認できる。

これは期待できると思い山に向かうが、行けども行けども堀切等の城郭遺構は何も現れない。

|

|

| 南東側から見た高倉城 |

東山麓の台地上にある民家には土塁がある。

(正面の盛り上がり)居館跡だろうか? |

頂上の南側15m下に土塁のようなものがあっただけである。

頂上部は直径8mほどの広さしかなく、ここに展望台が建っている。

北西側10m下に長さ20mほどの曲輪がある(その下にもう1つ)だけである。

さすがにここからの眺めは良く、東に太平洋が望まれ、海に面した平野部が良く見える。

南から常磐自動車道が延び、この山の西側が大きな切通になっている。

東の太平洋までは山がうねうねと延びている。

しかし、この山頂部は物見台に過ぎない規模である。

この城は山麓の居館と推定した場所が主郭部であったようであり、山頂部には物見台を配置する形式であったようである。

北に延びる尾根筋にも曲輪群があり、東に続く山にも延々と曲輪があったようであり、陸前浜街道を遮断するような城であったようである。

堀切や竪堀、土塁や石垣もあるとのことであるが確認はできなかった。

|

|

|

城址への登り口。この東に張り出した台地上

が主郭であったようである。ここが大手か? |

山頂直下の堀切のような遺構。 |

山頂に建つ展望台。直径10mほどの広さに過ぎ

ない。物見台があったのであろう。

周囲に曲輪がある |

(一部の写真提供:余湖浩一氏)

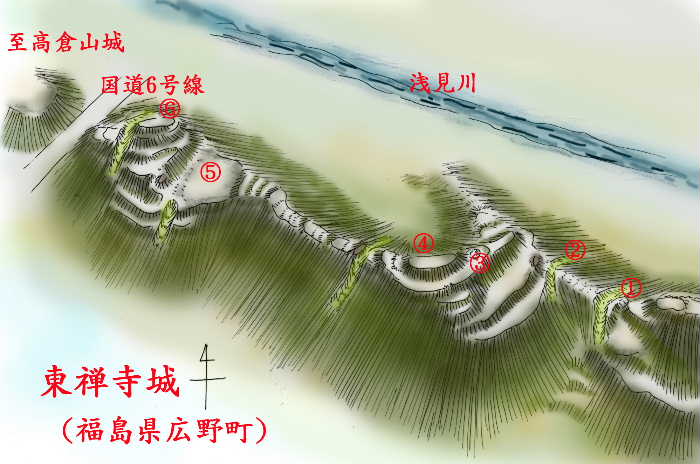

東禅寺城(福島県広野町)

この城が独立した城と言えるか?

高倉山城から東の太平洋側に続く尾根状の山にあるので、高倉山城の一部、出城というべきかもしれない。

この尾根状の山を国道6号線は切通しとなって通過する。その東は常磐線がトンネルで通過し、その上に東禅寺がある。

国道6号線の切通しと東禅寺間の山が城址である。

↑高倉山城の山頂物見台から見た太平洋、尾根が海まで続くのが分かる。右下部分の山が東禅寺城。

東禅寺の北の山も城域と考えられ、尾根北側に帯曲輪が続く。

西に向かうと東禅寺の墓地があり、その西側が城域である。

この城は高倉山城とは異なり、山が細くなるため堀切で区画した尾根式城郭である。

南北の斜面の傾斜は急である。

東禅寺の西の墓地部から国道6号線の切通しまでの約250mが城域である。

山頂部と西端の切通し近くのピークの2つの部分からなる。

墓地部の標高が約36m、そこに堀切①があり、西側が登りとなる。

さらに堀切②があり、上に帯曲輪がある。

さらに高さ約7mの急な切岸を経て主郭部である。堀切②に面して土塁がある。

主郭部は3段ほどからなり、山頂④部の標高は65m東下に帯曲輪③がある。

|

|

|

| ①城の東の堀切 |

②主郭部東直下の堀切 |

③山頂部の東を帯曲輪がまわる。 |

|

|

|

| ④山頂部、曲輪というより物見兼帯曲輪の風避という感じ。 |

⑤西側遺構の平場、小屋があったと思われる。 |

⑥西のピークは物見台?西下が国道6号線の切通しである。 |

西に向かうと堀切があり、その先は下りの尾根になるが、しばらくはなにもない。

切通しに近くなると広い平場⑤がある。

約30m四方の広さ、標高は35m、この曲輪の西側に物見台のようなピーク⑥があり、切通し側に堀切がある。

ピーク周囲、南側には腰曲輪が何段かある。

本来は国道6号線の切通しが造られる前は高倉山城側と尾根で繋がっていたと思われる。

天神山城(福島県楢葉町北田)

太平洋の断崖に面する楢葉町の天神山スポーツ公園の西側、北田天満宮のある場所が本郭にあたり、東に二郭、三郭を配し、北側に外郭を配する梯郭式の城郭。

遺構はほぼ完存しており、城跡は公園の一部にもなり管理されているため、1年中快適に見学が可能である。

この城は未完の城といわれている。

城ある場所は南に木戸川の断崖、東は太平洋に面する断崖に囲まれた崖の縁にあり、北側が台地に続く。

この崖は大変に高く、城のある場所の崖は高く、標高は38mほどである。

城域は東西280m、南北165mであり、本郭は東西80m、南北80mのほぼ正方形、二郭は東西50m、南北80mの長方形、本郭は東西100m、南北100~120mの台形。

外郭は本郭、二郭の周囲に幅100mに渡って存在し、各郭は土塁と堀で区画される。

虎口は西側と北東側にある。

外郭と三郭の外側には堀はないが、これは工事が中断された名残であろうか。

外郭の外側70mは低地(湿地、現在は公園の池)になっており、外郭の外側にもう1つ郭を置く予定であったのかもしれない。

また、現在、公園になっている東側には遺構はなかったようであるが、城域に取り込む構想であったと思われる。

この城については文書等、記録は一切なく、伝承等もないという。

城主の名前さえ分らず、築城年代などもすべて不明である。

しかも、楢葉町が昭和55年7月、地形測量と二郭の試掘調査を実施したが、遺物さえも検出されなかったというので城を使用したことはなかったようである。

未完成の城であるが、戦国末期の築城であることは確からしい。

戦国末期、この付近は岩城氏の支配下にあり、北の相馬領と境を接する場所であった。

「楢葉町史」は、この城の築城時期を関が原前夜の頃と推定している。

この頃、岩城氏は当主、常隆が天正18年(1590)年、小田原の役に参陣中に急死し、佐竹義重の三男、能化丸(後の貞隆)を養子に迎える。

実質的にこの養子縁組は、岩城氏が佐竹氏の支配化に置かれ佐竹の領国になったことを意味する。

北の相馬氏の警戒のため、拠点となる城郭の築城を開始したものという。

しかし、築城途中で関ヶ原合戦が起き、その後、佐竹氏の秋田移封、岩城氏の改易があり、築城が中断されたものと考えられるとしている。

もともとこの地は岩城一族の楢葉氏の領土であったが、文明6(1474)年岩城氏家臣猪狩筑後守隆清に滅され、以来、猪狩氏が楢葉城に拠り、相馬氏との最前線に立つ。

関が原前夜も猪狩氏がこの地を管理しており、もし、この城が完成していれば、猪狩氏が城代として入城したのと考えられるとしている。

|

|

|

|

外郭西側の虎口。鳥居の左右に堀

があったと思われる。 |

本郭西側の土塁と堀跡。それほど

規模の大きい土塁ではない。 |

本郭南西隅。土塁上には櫓を建てる

スペースはない。墨 |

本郭に建つ北田天満宮。江戸時代に

この地に建てられたという。 |

|

|

|

|

| 本郭東側の土塁と堀。右側が二郭。 |

二郭東側の土塁と堀。右側が三郭。 |

三郭から見た南の木戸川と太平洋。

煙突は広野火力。

左の台地上にJヴィレッジがある。 |

三郭の東側は天神岬スポーツ公園

である。この先は太平洋に面した崖である。 |

|

|

|

|

三郭東側の土塁。この外側に堀

があった形跡はない。 |

三郭北側の枡形を三郭から見る。 |

同左。外郭側から東を見る。 |

三郭北側の土塁。

手前には堀があったらしい。 |

実際、この城を見てみると、どうも境目の城として戦闘を意識した感じは受けない。

背後が絶壁で要害性はあるが、北西方向が台地続きで、この方面はがら空きである。

その北西方向が相馬領である。

北西方向に多重に郭を配置する構想があったかもしれないが、相馬氏に対するなら、木戸川の南側の台地の縁部に、木戸川を天然の水堀に利用して城を築くべきである。

この城はそれが全く逆である。

また、岩城氏と相馬氏は戦うことが多かったが、佐竹氏と相馬氏は共通の敵である伊達氏と戦った仲であり、それほど険悪かつ緊張関係にはなかったと思われる。

それに城内が平坦であり、それほどの規模でもない堀と土塁で郭を仕切っただけである。

これらを見るとこの城は相馬氏に備えた防衛的な城というより、岩城氏が楢葉地方の統治のために築いた政庁的な城郭ではなかったかと思う。

(「ふくしまの城」(鈴木啓著)参考)