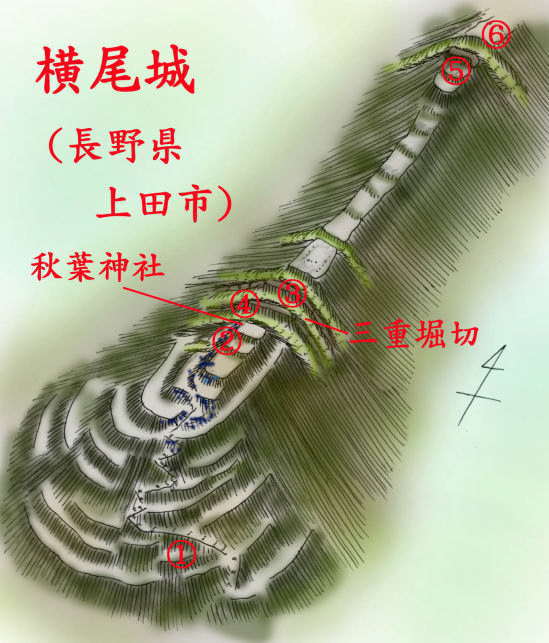

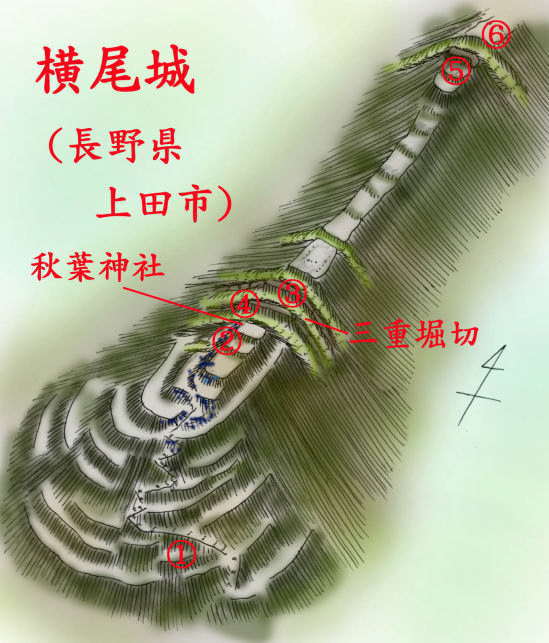

横尾城(長野県上田市真田町長)再訪

カブトガニのような形をした城である。

2025.4.4に再訪した。前回、ここに行ったのは2003.11.16だったので、実に22年振りである。

この22年間で真田町だったここは、上田市に合併された。

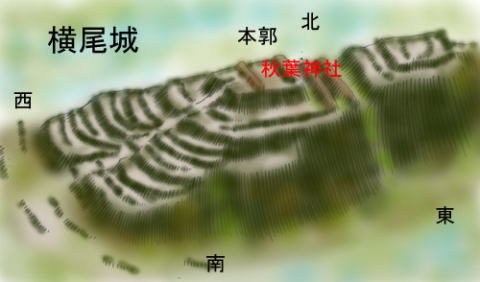

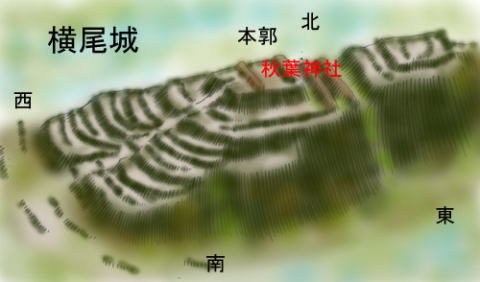

秋葉神社のある本郭は22年前もきれいに管理されていたが、今回も整備が行き届いていた。

地元が管理しているのだろう。それに遊歩道がつけられていて、遊歩道沿いも草や藪が刈られていた。それでも多くある腰曲輪群、南斜面でもありさすがに藪が酷い。

NHK大河ドラマで「真田丸」が放映される等で真田氏関連の城が注目され、城ブームや地域おこしの意味もあって整備したのだろう。

信綱寺の地にあったという横尾氏、真田氏の居館の西側約500mにあり、内小屋城とともに居館を守る城である。

秋葉神社②背後の堀切③、④はド藪だったが、藪は少なかった。

しかし、あの強敵野ばらが成長し、堀切本来の侵入を阻止する役目を演じていた。

↑南東側から見た横尾城、右側が出丸⑤である。右側の岡の上の家がある地が内小屋館 |

|

この堀切、二重堀切と掲示されているが、現地を見れば三重堀切③、④であった。

前回、行けなかった堀切の北側、カブトガニの尾の先っぽに相当する場所にある出丸⑤も今回は行ってみた。

この先を行けば、詰めの城、長尾城にも行けるというが、そこまで行く装備をしていなかったので断念。

|

|

|

| ①南側から登る登城路沿いに展開する腰曲輪。 |

②本郭に建つ秋葉神社、きれいに整備されている。 |

③本郭背後の三重堀切 |

|

|

|

| ④三重堀切底から見上げた本郭、高さは約7m。 |

⑤北側に延びる尾根にある出丸。 |

⑥出丸(左)北側の堀切、城域の北端である。 |

以前の記事

横尾城(長野県小県郡真田町横尾)2003.11.16訪問

内小屋城とともに内小屋を守る城である。

横尾氏により築かれ、地蔵峠方向からの敵に侵入を意識している。

比高は75m程度であり、主郭部の範囲は150m四方である。

南北に細長い峰の南側末端を城域としており、北側は堀切で区画している。

|

本郭は40m×15mほどの広さであり、現在、秋葉社が建つ。

その北側には石垣?があり(石で補強した土塁か?)一気に深さ8mほどの堀切となる。

堀切は3重になっているというが良く確認ができない。

本郭東、西、南には腰郭がある。大手道は南側斜面にあり、北方向を除く、斜面には曲輪が大手道の左右に互い違いに15段ほどあるが、藪状態で良く分からない。

城の南側一帯の平坦地はかつて城下町であり、小路、市神、四日市という地名が残る。

|

|

|

|

|

| 南側より見た横尾城。 |

本郭内部。秋葉社が建つ。 |

本郭北の堀切。 |

本郭西の曲輪。 |

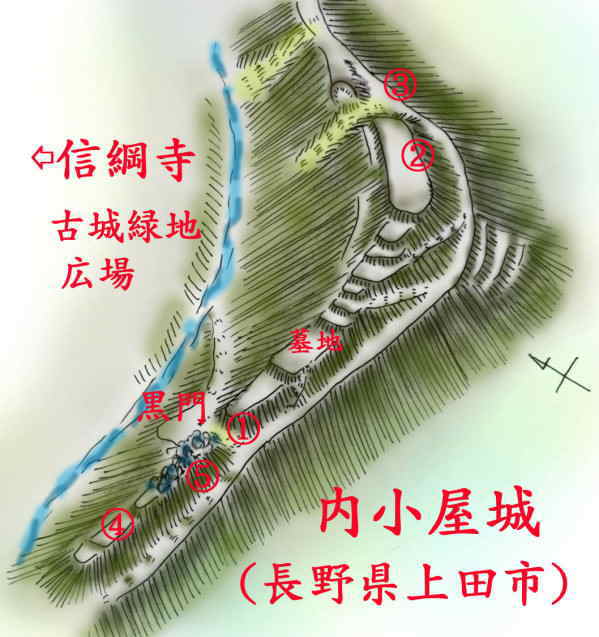

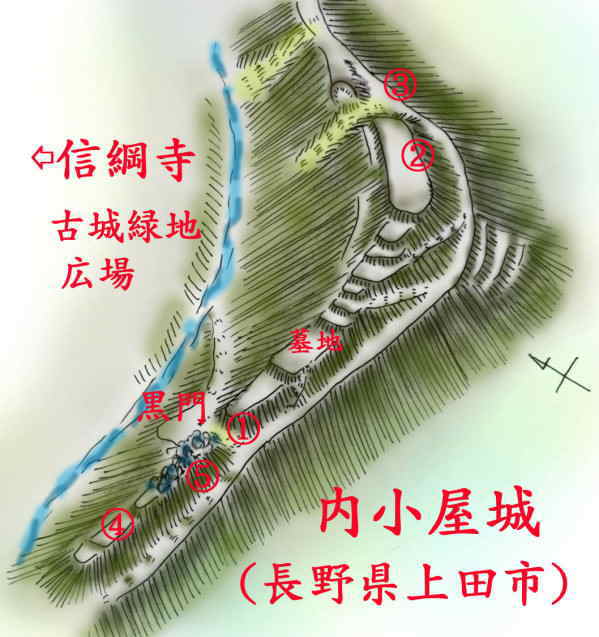

内小屋城(長野県上田市真田町長)再訪

打越城、古城とも言う。

信綱寺の南側の東西に長い丘が城址である。

ここも2025.4.4に再訪した。

2003.11.16以来、実に22年振りである。

寺の地は真田氏が真田郷を支配する前の支配者、同族の横尾氏が居館を構えていた所と言われる。

村上氏により横尾氏は没落、その後、この地に復帰した真田氏が一時居館を置き、真田氏館に移転後、長篠の戦いで戦死した兄、信綱の菩提寺が真田昌幸により建立され現在に至っている。

内小屋城はそこにあった居館を守る砦であるが、小さい。

曲輪が段々状にあり、東端に堀切があるが、その先が尾根状に東に続く。黒門の場所も堀切跡と思われる。

↑南側から見た内小屋城、中央部に信綱寺が見える。

左上の禿山は詰の城、長尾城。 |

|

|

|

|

| ①黒門の建つ場所は堀切か? |

②本郭 |

③本郭(左)背後の堀切、唯一の明確な城郭遺構である。 |

|

|

|

| ④西端の細長い曲輪 |

⑤黒門西脇の帯曲輪と岩場 |

|

以前の記事

内小屋城(長野県小県郡真田町横尾)2003.11.16訪問

信綱寺のある地は真田氏が真田郷を支配する前の支配者、同族の横尾氏が居館を構えていた所と言われる。

この地は内小屋城のある尾根が南側にあり、背後(北側)の山の間にある谷状の場所であり、南側を内小屋城が、西側を横尾城が守る構造となっている。

横尾氏は武田、諏訪、村上氏による海野一族攻撃で上野に逃れて没落したが、武田氏に従いこの地に復帰した真田氏が真田氏館に移るまでの間、居館を置いたと言われる。

移転後、この地には長篠の戦いで戦死した兄、信綱の菩提寺が真田昌幸により建立され現在に至っている。

城は長さ200m、幅20~30m、比高25m程度の細長い小さな尾根(丘)に築かれている極めて小規模なものであり、それほどの要害性はない。

|

|

|

|

真田本城から見た内小屋城、横尾城。 |

|

|

|

|

|

| 内小屋城本郭内部 |

本郭東側の堀切。 |

四郭西の堀切に建つ黒門。 |

内小屋の地に建つ信綱寺。 |

内小屋を守る防波堤といった感じである。

東側の最高地点に本郭を置き、その東は堀切となっている。

本郭は30×15m程度の広さであり、祠がある。その西側に3つの郭が段々状に設けられ、いずれも墓地となっている。

黒門のある場所は、堀切の跡である。その西にも細い郭が延びている。

尾根の南側にも斜面に沿って2段ほどの曲輪(腰郭)がある。

内小屋館(長野県上田市真田町長)

内小屋城の西側にある約100m×50mの平坦地が館跡と言われる。

北側に沢が流れ、東西に堀跡がある。

横尾氏に関わる館であったと言われるが、真田氏も使っていたようである。

|

① 北側から見た館跡、右側が一段下がっているが堀跡である。

|

②東側の掘跡 |

|

|

| ③館内部、墓地と果樹園になっている。 |

④館南側、左の山は戸石城である。 |

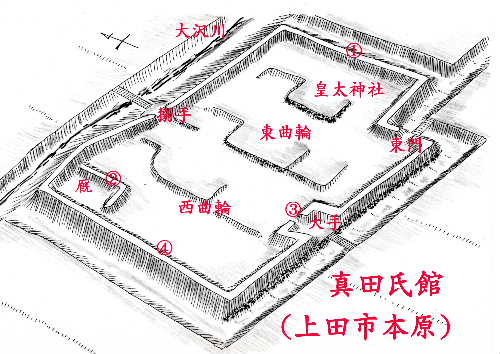

真田氏館(長野県小県郡真田町本原)

真田幸隆の嫡男信綱が天文年間(1573-92)に築き、内小屋から移転したと言われる。

館は信綱戦死後、真田昌幸に受け継がれ、上田城移転後、廃館となったわずか10年程度使用された館ではあるが、移転時に昌幸により皇大神宮が誘致されたため荒廃せずにその姿を今日に伝える。

境内の他、「お屋敷公園」としてゲートボール場等になっており、良く整備されている。

館は本原の緩斜面上にあり、西に向って低くなっている。

館からはすぐ西に戸石城、北東に真田本城、天白山城を見ることができる。

緊急時には真田本城に避難することになっていたのだろう。

館はほぼ長方形(台形?)の単郭であり160m×130mの広さがある。

四方は高さ2mほどの土塁①、④により囲まれ、石で補強されている。

(部分的に石垣)大手③は南側、北側に搦手門、東側に東門がある。

大手は内側に凹んだ枡形状となりかなり立派な門があったと思われる。

東門付近の土塁は内側に湾曲しており、鬼門除けと推定される。

周囲には堀があったと思われる。

館内は3段になっており、北の隅に厩の土塁②が残る。

中世の領主の館形状を明瞭に伝える遺跡である。

あの真田信繁(幸村)もこの館で生活し、成長したのだろう。 |

|

|

|

|

|

| ①北側の土塁 |

②厩跡の土塁 |

③大手門跡。石垣が見られる。 |

④館内部。西側の土塁。 |

天白城(上田市真田町本原)

2019年11月24日、地元主催の天白城ツアーがあることを「らんまる殿」から聞き、参加した。

真田の谷の主要城郭はほとんど行ったのだが、なぜかこの城には行ってなかった。

いつもこの下の道を通りいつでも行けるので、後回し、後回しと続いて今日に至った訳である。

13:00に真田氏館に集合し、真田本城側の搦手から登る。おおよそ30名くらいは来ていたようだ。

地元民ばかりでなく遠くからも参加している者がいたようだ。

この日は11月末というのにかなり暑く、平地を歩くだけで汗が出るくらい。20℃弱あったらしい。

|

搦手、水場近くの山祇社の祠での山からの幸を感謝する祭事。

ファンタスティック! |

| 西下から見た城址 |

|

わざわざ搦手から登ったことには訳がある。

搦手中腹に山祇社の祠があり、山家神社の宮司さんによる神事も兼ねていたからである。

その場所、岩だらけの場所で昔からパワースポットと言われていたという。

金属成分が多い巨岩により磁界電界が普通の場所とは違うのかもしれない。

そういう場所で行われる神事、厳かで新鮮なものであった。

宮司さんによると山からの恵みに感謝する祭事だったそうである。

祠の少し下に泉があり、それが天白城の水場という。

|

祠から搦手を登るが、道はほとんど消えている。倒木も多い。

何とか、城の背後に出る。

いきなりこの城の見どころの岩盤堀切①に出る。

本当にこの岩を掘削したのか信じられないがちゃんと堀切になっている。

深さ6m、幅8m。北側に巨大な竪堀②が豪快に下る。

堀切を越えると本郭(標高965m、36.4359,138.3253)④である。

南下の赤井集落の標高が800mほどであるので比高は約160m、けっこうある。

本郭内部は15m四方とそれほど広い訳ではない。

東側、堀切に面し高さ3mほどの土壇③がある。

北下に真田本城が見下ろせる。

本郭の西側から北側にかけて4、5段の腰曲輪がある。

かつてはこの部分は藪が酷く十分に確認ができなかったようであるが、伐採が行われ見れるようになった。

そこに降りて見ると、切岸は全て石積⑤⑥である。

さすが長い年月が経っているので石積の石が曲輪に崩落してしまっている。

おそらく当時は木がないので下から見たら全面石垣のように見えたと思われる。

この城の性格であるが、戦闘用ではない。

戦闘を考慮すれば背後に多重に堀切を構築し防御力を高める必要がある。

岩盤堀切1本だけでは心元ない。

この状態なら無防備の背後から接近されて矢を撃ち込まれたら終わりである。

また見える面に石垣を多用していることはわざと見せて威嚇効果を狙っているものと思える。 |

|

|

|

| ①本郭背後の岩盤堀切 |

②①の堀切は竪堀となって北斜面を豪快に下る。 |

③本郭の東側を土壇が覆う。 |

|

|

|

| ④本郭内部、こんなに大勢の人が来たのは廃城後初? |

⑤腰曲輪の石積 |

⑥同じく腰曲輪の石積、かなり崩落している。 |

真田の谷の周囲にある松尾古城、根小屋城も似た性格であり、視覚に訴え、真田の谷、真田本城への接近、攻撃を阻止することと真田氏館の北側を守るのが目的であろう。

西側に展開する腰曲輪群を下るのが大手道と思われるが、腰曲輪と思われる平坦地がいくつか確認できる。

北赤井神社の奥社がある場所も曲輪であり、中継の場所だったのであろう。

(宮坂武男「信州の山城と館」、「らんまる攻城戦記」を参考にした。)

↑本郭から見下ろした北下の真田本城。

天白城が健在なら真田本城は攻撃できない。

逆に天白城が奪われたら真田本城は内部が丸見えで危機に陥る。

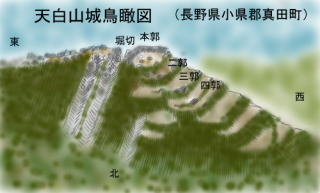

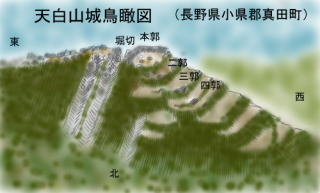

(以前の記事)天白山城(長野県小県郡真田町)

真田町本原にある真田氏館の東の山上にあり、戦時に詰める城。

真田本城からも郭形状がはっきり見ることができる。

戦時の拠点の中心は北東にある真田本城であると思われるが、本城は真田本城が攻撃された場合に攻撃をけん制するため、あるいは攻撃軍の側面を突くための出城的な役割があったと推定される。

城の規模は小さく、南の尾根に6段ほどの曲輪を築き、本郭でも10m四方の広さしかない。

土塁もあるが石で補強されている。本郭の北側は岩盤を崩した堀切と竪堀がある。 |

|

|

|

真田本城より見た天白山城 |

|