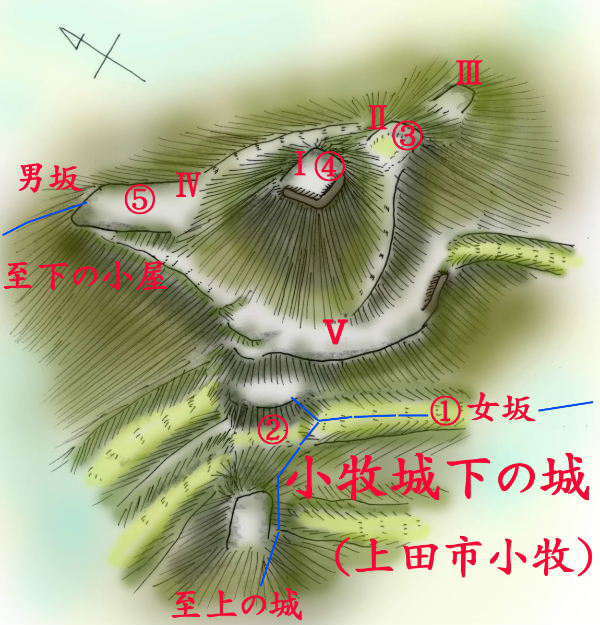

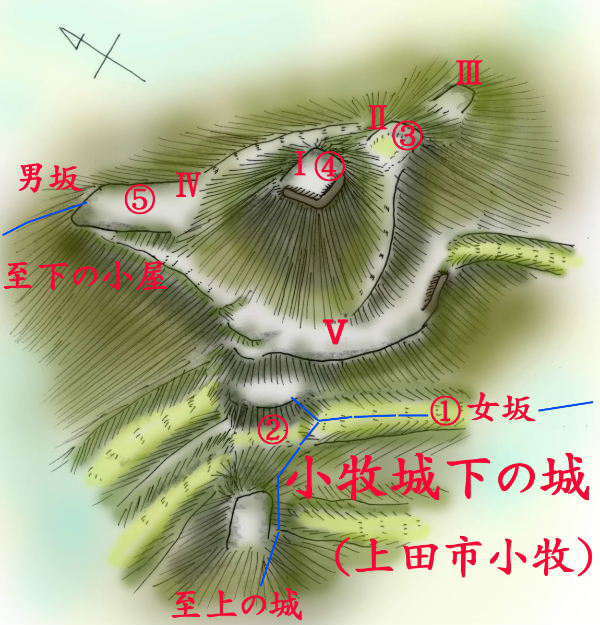

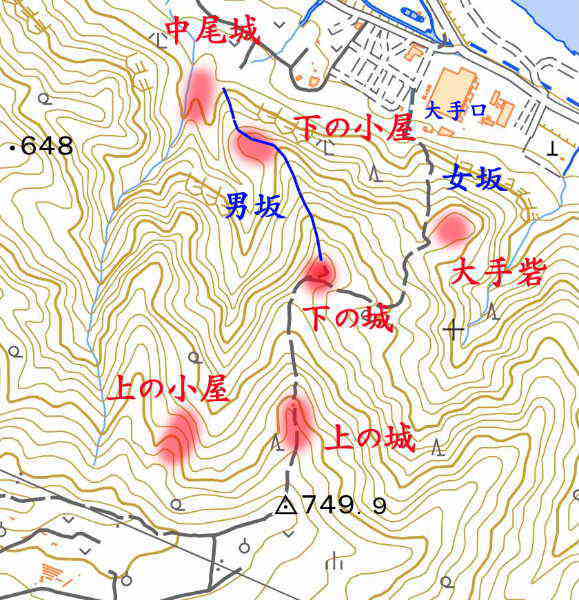

小牧城塞群(上田市小牧)

しなの鉄道「国分寺駅」から千曲川を挟んで対岸の南西側の山に築かれた城である。

山と言っても主郭である下の城は一番高い場所である小牧山(748.9)はなく、山の中腹の盛り上がり部(639)に位置する。

ここは頂上部よりも100m以上低い場所である。

↑北西下から見た城址

なお、登城口の信州名鉄の倉庫のある場所の標高が464mであるので、下の城も比高は180mもあり麓からは結構高い。

当然ながら山頂部からの尾根伝いの攻撃を警戒し、山頂部直下の標高712~730mの尾根には主郭である下の城を守る上の城がある。

また、下の城を下ると標高560mの場所に大手砦、北西下、594mの場所に下の小屋がある。

(下の小屋は出城とは思うが、下の城までの道、通称「男坂」が崖面を登るようなきつい道であり、むしろ北西下にある中尾城の詰めの城の性格が強そうな感じである。)

このように小牧城と言っても1つの城ではなく、主郭部分とそれを守る出城群からなる城なのである。

↑北東側から見た城址

普通、一番高い部分である小牧山山頂に城を置くと思われるが、山頂部には城郭遺構はない。

これは山頂部付近が平坦で守りにくいこともその理由の1つであろう。

山頂部の西側には畑が広がり、須川湖があり、集落があり県道186号線が通るくらいである。

このため、山頂部の防衛は放棄し、地形自体に要害性がある尾根部に築城したのであろう。

あるいは、南側は味方の地であり、北の千曲川方面に進出するための前進基地、物見台だったということも想定されよう。

しかもこの斜面部、浸食が激しく谷が深く、尾根自体も急傾斜であり、登り道にはロープや鎖が付けられているほどである。

城には前述の男坂を登るルートと信州名鉄脇から大手砦経由で登る「女坂」ルートがあり、だいたいは後者で登る。

しかし、このルートは整備されているもののけっこうきつい。

このルートは浸食された谷筋を登る。

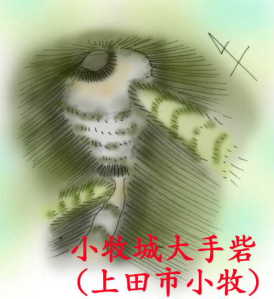

標高560m地点(36.3755、138.2638)に大手砦があるが、ここは尾根先端の平坦部を加工したものに過ぎない。

しゃもじ形をしており、先端部に12×10mほどの平場があり、石の祠がある径5mほどの土壇がある。

南東斜面に竪堀状のものが下るがどうも自然地形と思われる。

しゃもじ形の付け根部に西側に下る片竪堀がある。

大手砦からさらに登ると道は堀底道となる。

下の城の背後の堀切から延びる竪堀を利用したものである。

道は上の城との間を分断する堀切に①出る。

二重堀切になっており、幅は約10mはある。

その北東側が下の城の主郭部である。

|

|

|

| ①下の城南の堀切から下る竪堀は登城路になっている。 |

②下の城南の堀切の切岸、深さ約8m。 |

③本郭東下の腰曲輪Ⅱ。 |

|

|

|

| ④本郭に建つ石碑、後ろに見える山は上の城。 |

⑤本郭西下の曲輪Ⅳ。 |

本郭から見た北方向、千曲川と上田市街と太郎山山系。 |

堀切②に面し帯曲輪Ⅳがあり、曲輪Ⅱ③経由で頂上の本郭④に入る。

本郭は14×10mの広さ、西側から南側をL字形に土塁が覆う。

標高は639m、位置は36.3751、138.2617である。

この場所がこの小牧城の中心、最高指令所である。

本郭には大正時代に建てられた石碑がある。

字は読めない。この石碑、麓から持ち上げたものらしい。本当か?

それよりこの山にある石を切り出し、ここで加工した方が効率的なようにも思えるのだが。

さすが、本郭内はきれいに管理されている。

本郭の北下約8mに20×10mの長方形の曲輪Ⅳ⑤があり、そこの吹き流しの竿が建っている。

しかし、今はボロボロになってしまいボロが竿に絡んでいる。

この曲輪の先端から鎖が延びており、この先を下ると下の小屋経由で中尾城に繋がる「男坂」である。

しかし、このルート、登るのも大変であるが、下るなんて怖くてできない。滑ったら滑落してケガをしそうだ。

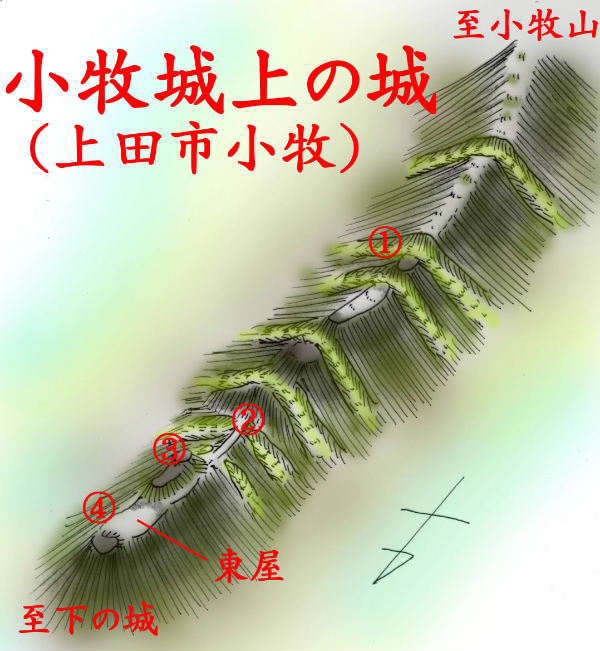

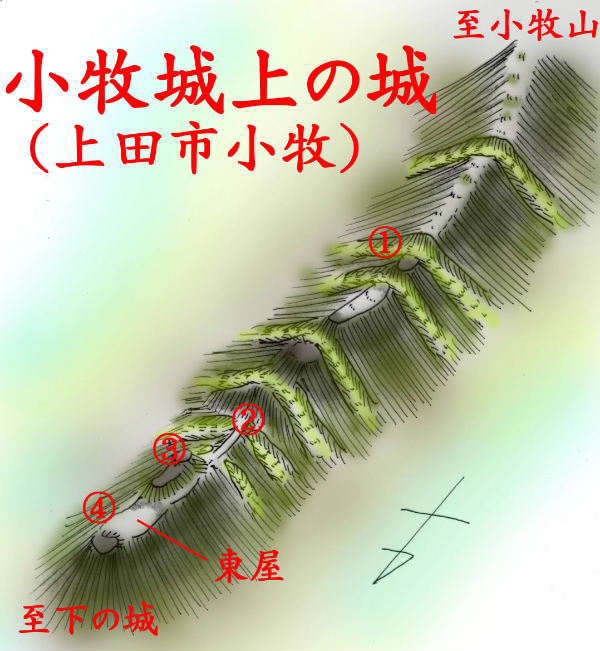

下の城から堀切を越えて比高約90m登って行くと上の城である。

管理人は中尾城から下の小屋経由で下の城に登ったのだが、当日、2024年5月11日は気温31℃、既に何城か行った後であり、下の城から上に登る体力はなかった。

そのため、当日はここから下山し、5月14日、上の城にチャレンジした。

|

↑上の城の本郭から見た北方向、千曲川が流れ、左岸が上田原、右が上田市街と太郎山、上に白馬岳。

↑上の城の本郭から見た東方向、千曲川が流れ、浅間山が見える。市街地は東御市街。 |

|

|

|

| 小牧山の西側には畑が広がり、車道がある。 |

小牧山山頂、北に尾根が下る。南側は緩斜面である。 |

①尾根途中にある堀切 |

|

|

|

| ②先端の主郭部背後の堀切 |

③本郭背後の土壇に建つ祠。 |

④本郭には東屋が建つ。資材はどう運んだ? |

上の城には小牧山の裏側、すなわち西側の須川湖脇まで県道186号線で来て、農道を上がり、鉄塔下まで車で来てそこから小牧山まで歩き、尾根を下るルートを通った。

前述のように山頂部付近はなだらかであり、少し西側は畑があるくらいである。城郭遺構は皆無である。

尾根を下ると、標高711m~730mにかけて堀切①、②が7本くらいあり、全長は約100mである。

一番下に位置する先端の東屋が建つ上の城の本郭④に出る。

ここの位置は36.3733、138.2613、標高は711mである。

しかし、本郭の背後の尾根筋の堀切の規模は小さく、数は多いがそれほどの防御力は感じられない。

むしろ、巨大な二重堀切が1か所あった方が効率的と思える。

なお、上の城の1本西側の尾根に上の小屋がある。

標高は730m、ここは幅6mの3段の平坦地を5mの切岸で並べているだけで、堀切はない。

曲輪の長さは各28,16,10m、防御力は皆無である。

果たして城郭の一部なのか、ただの駐屯場所か?山頂側が味方の領地ならこの程度でもよいのかもしれない。

木曾義仲が依田城で挙兵した時、小牧城を支城にしたという伝説があるが、それは平安末期の話であり、伝説の域を出ない。

信州の城、はどこもかしこも「義仲」伝説満載なのだ。

おそらく台地下、千曲川南岸に居住する岩下氏などが詰めの城として、下の小屋に続いて整備したものであろう。

今の姿に拡張したのは上田小県を狙う武田氏ではないかと思われる。

ここから村上氏の砥石城を狙ったかもしれない。

小牧山の南側が無防備なのは武田氏が既に抑えており、小牧城が北方を狙う最前線だったからだろう。 |

|

(宮坂武男「信濃の山城と館」3,「らんまる攻城戦記」を参考にした。)

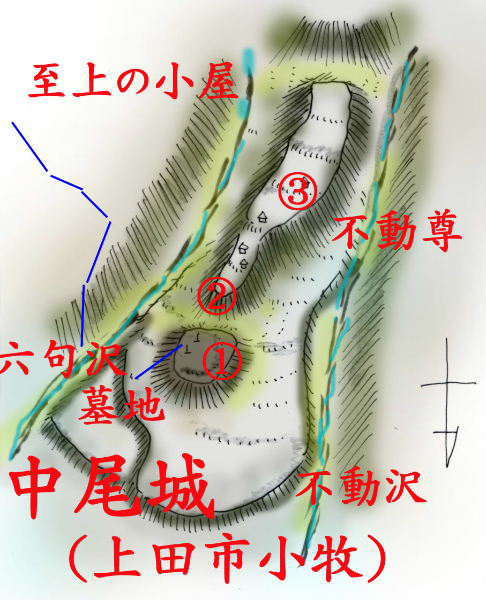

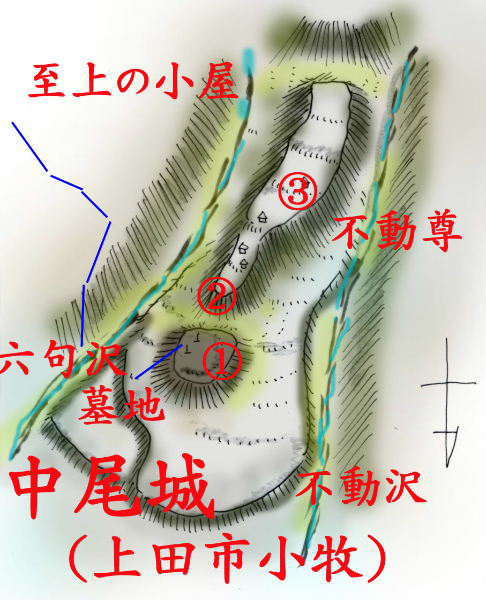

中尾城と下の小屋(上田市小牧)

小牧城の北西下に中尾城と下の小屋がある。

下の小屋は中尾城の詰めの城であったと推定されるが、小牧城の出城の1つでもある。

|

おそらく中尾城の方が古くから存在しており、その詰めの城である下の小屋は、後で築城された小牧城の出城として使われるようになったのではないかと思われる。

中尾城は不動沢と六句沢に挟まれた尾根末端部にある。

北側に径約40m、高さ約4mの円墳のような丘①、があり、頂上部が墓地になっている。

位置は36.3775、138.2597、標高は495mである。

その北側は平坦地になっており、ここが居館の地か?

円墳状の丘の南側は幅約10mの掘②になっており、南側に高さ約7mの切岸を経て細長い平坦地があり、石の祠③が沢山ある。ここは背後を守る砦と思われる。

北端部は幅が約2mしかなく、南側は幅が約6m、全長は約60mである。

その内の一つは高さ80㎝ほどあり、不動尊と刻まれている。

この平坦地は南側が少しづつ高くなり、南端に堀切を置く。

城址一帯は孟宗竹が茂り、歩くのに難渋する。 |

|

|

|

| ①円墳状の丘上に建つ墓地 |

②主郭①南側の堀。倒竹が激しい。 |

③南側の曲輪に立つ石祠、不動尊? |

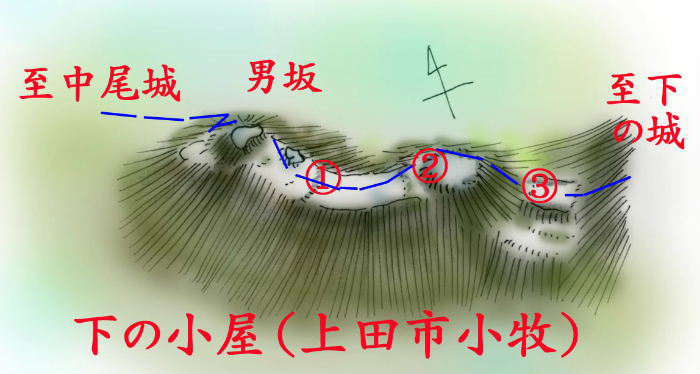

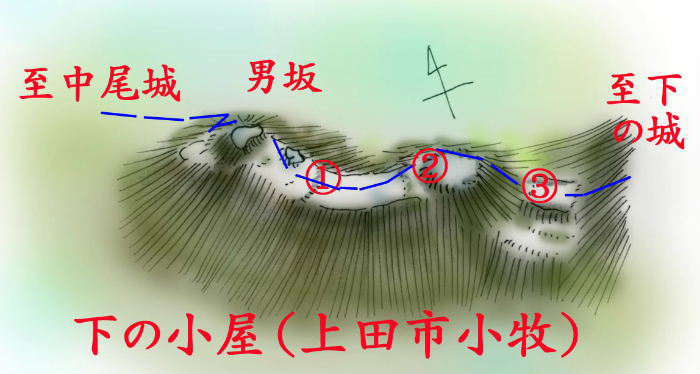

ここの東の山西端部に下の小屋があり、男坂という道が延びる。

この道は小牧城下の城まで通じる。

この道はロープが張られるほどの急坂であり、そこをよじ登る。

下の小屋は小牧城下の城から北西に延びる尾根の末端の平坦部に位置する。

位置は36.3767、138.2606、標高は549m、中尾城より比高は約65mである。

東西約43m、幅約6m、中央部が若干低く、西端に祠①があり、東端には土壇②がある。

土壇の東は鞍部③になり、小牧下の城への登りとなる。 |

|

|

|

|

| ①下の小屋西端にある石の祠。ここは物見の場だろう。 |

②東端には土壇があり、石で覆われていたようである。 |

③ ②の土壇を東下の鞍部から見上げる。 |

海野一族岩下氏の城と伝承される。

(宮坂武男「信濃の山城と館」3を参考にした。)