国道461号線(左)脇に建つ看板。

この右の道を入る。正面の山が城址。

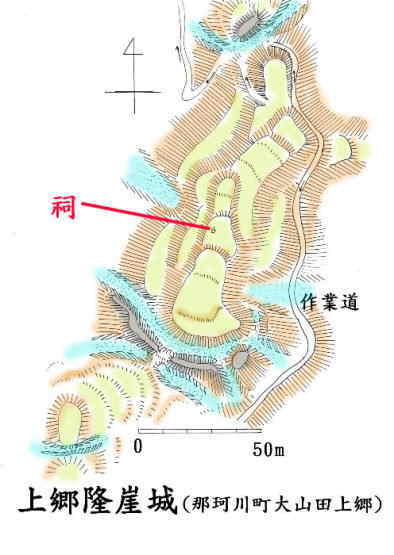

上郷隆崖城(栃木県那珂川町大山田上郷)36.8126、140.2076

武茂川の上流、茨城県大子から大田原市に通じる国道461号線沿い、那珂川町との大田原市(旧黒羽町)境付近にある。

東下を武茂川が流れ、それを見下ろす標高325m、川からの比高約120mの山にある。

川に面した部分の勾配は急である。

国道461号線(左)脇に建つ看板。 この右の道を入る。正面の山が城址。 |

|

| 東側から見た城址、道路は国道461号線。 |

城には「ゆっくり走ろう大山田路」という朽ちかけた看板から下る道の先にある廃屋倉庫の脇から入り、沢を渡る。

この看板、もうかなり前から建っている。

よく倒れずに建っているものである。

沢には橋はあったと思われるが、橋は既になく、沢を飛び越え、南側の岸に飛び移る。

少し登ると、道がある。後付けの作業道である。

この道を進めば城址に至る。

しかし、この道、既に使われていないので荒れているうえ、結構急であるが歩くには問題ない。

なお、沢を越えた場所に2段ほどの平坦地がある。かなり藪化しているが、外側に低い土塁が回っている。

麓の大手曲輪ではないかと思われる。

その南側の尾根は急勾配であるが、登る道がある。

従来の登城路のようである。城址に祠があり、廃城後は参道として使っていたと思われる。

|

途中に小さい曲輪が連続する。

作業道を息を切らしながら登ると最初の堀切①に出る。

標高は307m、ここからが主郭部である。

高さ約6mの切岸の上に最初の曲輪がある。

広さは約15m四方。さらに約2mの段差を経て、その東側に曲輪②がある。

ここの標高は320m、この曲輪から南東に曲輪が続く。

途中に1mの段差が2つあるが、約110mの長さがある。

| ①北西端部の堀切。ここから主郭部が始まる。 | ②主郭部は約110mに渡る細長い緩斜面である。 | ③主郭部中央部にある祠。ここは信仰の場でもあるのだ。 |

途中に祠③がある。

南西端が本郭に相当する場所④である。

ここの標高は325mである。曲輪内は非常にきれいであり、藪は東側に若干ある程度である。

曲輪は緩く傾斜しているが平坦である。

切岸付近はだらだらした感じであり、どこが縁が曖昧であるが、いきなり急斜面になる。

西下約5mには帯曲輪がある。

本郭の南側は定番の二重堀切である。

本郭から約4m下に1本目がある。

| ④主郭部最上段が本郭であろう。結構広い。 | ⑤本郭南下の掘は西側は竪堀となり下る。 | ⑥本郭南下の掘の東側は横堀となる。は |

この掘は横堀状⑥であるが、端は竪堀⑤となる。

さらに下3mに2本目の掘があり、竪堀⑦が下る。

堀切を過ぎると尾根は登りとなり、径約15mの平坦地があり、その南に堀切⑧がある。

ここが城の端となる。

この先は比較的広く緩い尾根が続き、標高341mのピークに至るがその間に城郭遺構はない。

| ⑦本郭南下2本目の掘切 | ⑧城南端の堀切。この先は城外だが広い。避難所か? |

この城は武茂一族、下郷要害城を本拠とする大山田氏の支城であり、大山田氏領の北端を守る城という。

大山田氏は元亀年間、佐竹氏の攻撃で降伏したという。

すでにこの頃、大山田氏の本家筋の武茂氏は佐竹氏に従っており、攻撃されたということは那須氏側に付いたということを意味している。

この先は黒羽であり、そこは那須一族の勢力圏であるので、本家を裏切って那須氏方に付いたというのも地理的に考えられないことではない。

その後は対那須氏の最前線の城として使われたのであろう。

しかし、主郭背後の広い尾根、ここは住民の避難場所のように思える。

主郭部は城主等のいる場所でもあるが、後方の住民を守る場所でもあった気がする。

一面ではこの城は村の城、あるいは領主が用意した住民避難城であったかもしれない。