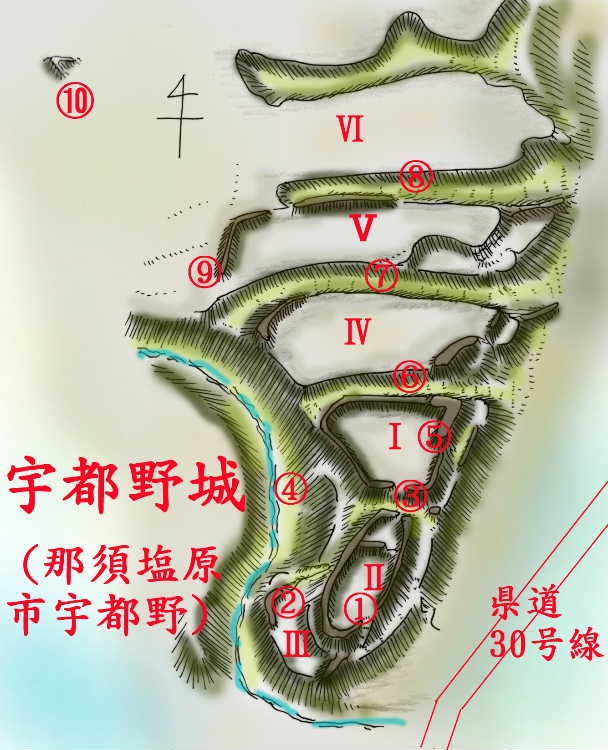

宇津野城(那須塩原市宇都野)

別名「鳩が森城」とも言う。

この城の売りは巨大な堀である。

規模だけからすれば、烏山城や沢村城に匹敵する。

それほど高くはない岡を利用した城なので堀に防御を頼るしかない。

しかし、北側外郭部が曖昧なのである。

湮滅しているのではなく、未完成だった印象が残る。

さて、真実は如何に?

箒川西側の標高305~315mの岡東縁部にある。

低地からの比高は15~20mほどである。

岡の東下を県道30号線が通り、城付近の字名はずばり「根古屋」である。

↑ 東側の箒川の堤防から見た城址。道路は県道30号線。

城の主要部は西側に沢が流れる台地の南側縁部にあり、その北側は西側に広い平地が広がり、西側に続く。

城は南側の狭い部分から北側に扇型に広がる形を採る連郭式である。

南端部が築城初期の部分であり、北側は拡張部分であろう。

結構知名度が高い城であるが、藪が多いのでも知名度が高い。

そのため、せっかくの素晴らしい遺構がまったく写真に現れない城マニア泣かせの城である。

城に入るルートは南側の二郭東から入るルートがおそらく案内があるので一般的なのだろうが、このルートは二郭と本郭までしか行けない。

それより北側の曲輪を見たければ、豪快な堀を乗り越えながら行かなくてはならない。

北西側、台地続きの部分から入ることもできるが、このルートでは北側部分しか見れない。

どっち道、どこから入っても、藪だらけである。

しかし、南側の本郭から三郭まではかつては畑だったため木は比較的少ない。

二郭東側、県道30号線脇から入ると、正面が二郭①である。

80×30mの広さがあり、長い楕円形をし、土塁が一周する。

内部は北側が一段高い。

その南下が三郭②ある。

城最南端の曲輪で杉林になっている。

|

|

| ①二郭内部、北側が一段高い。ここは畑だったという。 |

|

| ②二郭南下の三郭、ここも畑であったという。 |

|

二郭の東には帯曲輪があり、二郭と本郭間の堀底につながる。

この堀③は幅約15m、深さ約5mあり、中央部に本郭に入る虎口が開く。

堀の西側は沢④である。この沢、西から流れて、城にぶつかると南に向きを変え、さらに三郭南で東に向きを変える。つまりクランク状に流れる。

この沢は本郭の土塁上からは約10mの深さになり、水堀の役目を果たす。

さて、本郭⑤に入ると草原である。畑だったためである。

50m四方の不正形な四角形をし、土塁が一周する。北東端の土塁はL型をし一段大きく、神社の社が建つ。

近世の城で言えば、ここは天守台である。

おそらく城を象徴する井楼櫓が建っていたのではないかと思われる。

本郭北側の土塁から北を見ると幅約15m、深さ約7mの巨大な堀⑥がある。

堀底まで降りるのがまた大変。

そして北の四郭に。

この曲輪は東西約100m、南北約50mあり、広い。

内部は杉林であるが、倒木と草で歩きにくい。

東側に土塁があり、下にも曲輪がある。東下からはここに入ったと思われる。

その北側がまた巨大な堀⑦である。

幅は20mはあるだろう。深さは西側から傾斜しているため、東側の出口部では深さ12mくらいはあると思われる。

この堀、とても人工で掘ったとは思われない。

自然の谷津を利用して堀下げ及び広げたのではないかと思われる。

この北が五郭、東西約100m、南北約30mあり東側の縁は石垣で補強されている。

一方、西側は北側の堀沿いから西側にかけてL字型に土塁がある。

五郭北側の堀⑧は幅は15mほど、東に行くにしたがい深くなるが、西側は突然途切れる。

この堀は人工的に掘ったもののように思える。

|

|

|

| ③本郭と二郭間の堀 |

④本郭、二郭の西を流れる沢、水堀の役目を果たす。 |

⑤本郭内部、北東端部に神社があり、一段と土塁が大きい。 |

|

|

|

| ⑥本郭と四郭間の堀、幅約15m、深さ約7m |

⑦四郭、五郭間の堀、最大幅は20m、最大深さは10m以上。

西側は沢に繋がる。 |

⑧五郭、六郭間の堀、五郭側には土塁がある。

この堀、西側が途中で途切れる。先があったような? |

さらに北が六郭であり、北に幅25~30mもある堀がある。

ここが城の北端であるが、この堀も谷津を改変したものではないかと思われる。

この堀も西側で途切れる。

|

|

⑨五郭西土塁間に開く虎口。この先も城域だろう。

堀が存在していたような形跡がある。 |

⑩西側にあるL型の土塁。

この付近にも曲輪が広がっていたのであろう。 |

なお、その西側に土塁の残痕がL型に残る。

本来、堀と曲輪はもっと西側まで延びていたのを破壊し耕作地に変えた、あるいは延ばす計画だったと思われる。

以上、城の範囲は南北約300m、東西約150mとなる。

これだけ広ければ管理は大変であろうが、せめてもう少し整備していただければありがたいものである。

宇都宮氏の家臣、山本氏が城主だったという。

山本氏は嶽山神社の別当だったが、山本家隆の時、後三年の役の戦功により箒川流域8か村と伊佐野郷15か村を領し、寛治3年(1089)宇都野城を築城したという。

14代家房は南朝新田氏に属し、紀州龍門山の戦いで戦死するが、弟家親が継ぐ。

天文2年(1533)大田原資清の攻撃で山本氏は滅亡、その弟は嶽山の別当となる。・・と、塩原町誌に書かれているが、遺構はどこまで山本氏の時代のものだろうか?

この堀の工事量は膨大であり、それに見合う労働力が確保できていたのだろうか?

山本氏から大田原氏の城になった後、大田原城の西の拠点城郭として対宇都宮氏用に大田原氏が拡張整備した結果が今に残る遺構ではいだろうか。

あるいは関ヶ原直前に大田原城、黒羽城と並行して東軍徳川勢が軍勢駐留地も兼ねて整備したものかもしれない。

(「とちぎの古城を歩く」を参考にした。)

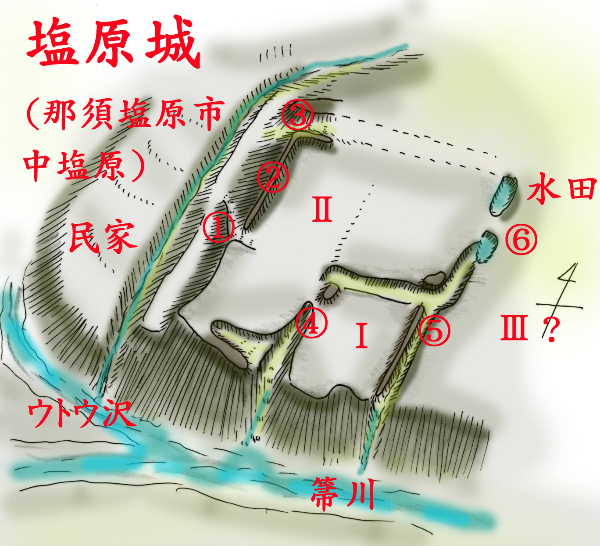

塩原城(那須塩原市中塩原要害)36.9836、139.7930

あの名湯「塩原温泉」にある城であるが、温泉街からは西約2㎞、箒川にウトウ沢川が合流する地点の崖上にある。

字名はずばり「要害」である。

川面の標高は574m、城址の標高が620mなので比高約50mある。

そこまでは木の葉化石館前から西に延びる細い道を登って行く。

道は箒川に沿った斜面を登って行くが、やがて山から抜け、目の前に平坦地が広がる。

その台地平坦地の南端部に城がある。

しかし、遺構が・・一部は立派であるが、全体的に曖昧である。

解説板によると城域は東西約300m、南北約250mの広さがあったという。

従来、結構遺構は残っていたようだが、水田開発でかなり破壊されてしまったという。

城址東側は現在水田になっているが、そこも城域だったようである。

だから曖昧な印象を与えるのである。

城には西側から入るが、沢が南に流れ、天然の水堀の役目を果たす。

西側は民家であるが、おそらく家臣の屋敷があったのだろう。

沢を越えると東に高さ約5mの切岸がそびえ、坂虎口①がある。

ここを入ると城の主郭部である。

|

|

|

| ①城の入口の坂虎口、ここを上がれば主郭部である。 |

② ①の虎口を上がった畑の縁部には低い土塁がある。 |

③ ②の畑の北側に堀が一部残る。 |

虎口を入った場所が本郭と思いきや、そこではなく、そこの南東側④、そこは約30m四方の広さであり、虎口や馬出しもあったようである。

そこはかつて水田になっていたそうであり、ほとんど荒れているが、東に高さ約2mの土塁とその外側に堀⑤が残る。

北側にも堀の痕跡がある。

従来は南側の箒川の崖面以外の3方向を巡っていたようである。

|

|

|

| ④ ①の虎口を入った東の奥側が本郭という。 |

⑤本郭の東側には土塁と堀が残る。 |

⑥ 二郭の東にある沼は水堀跡という。 |

虎口を入った場所、ここが二郭なのであろう。

内部は畑である。北側部分の西側は低い土塁②が巡る。

北側には土塁があり、堀③があるが、堀はさらに東に延びていたようである。

途中で埋められように思えるが、そんな形跡も感じられない。

二郭の東側は林となるが、さらに東側に沼⑥があるが、これは水堀跡と思われる。

二郭はL型をし、本郭の北側、西側を覆っていたようである。

本郭の東側は林であるが、ここが三郭かどうか分からない。

遺構があるのかないのか?見た限りでは確認できないが。

しかし、東西約300mというのでここも城域とは思うが。

箒川方面からは非常に攻めにくいが、岡上に上がられてしまうとかなり弱い感じがする。

特に平地が続く北側から攻撃されたら危ないと思われる。

ところでここの東に「戦場」という字がある・・多分「いくさば」と読むと思うが、この地名の謂れは何だろうか?

塩原氏は塩原から三依、横川(鬼怒川上流の福島県境に近い地域)を支配した豪族。保元元年(1156)八郎ヶ原に八郎館を築城し、治承2年(1178)塩原城を築城して居城とする。

鎌倉時代は長沼氏の家臣となるが、応仁2年(1468)宇都宮氏に滅ぼされる。

その後、文亀2年(1502)には会津の葦名氏家臣、小山出羽守が城主となり大改修を受ける。葦名氏の勢力は下野北部にまで及んでいたのだ。

戦国時代は宇都宮氏家臣の塩原越前守が城主となるが、慶長2年(1597)宇都宮氏の改易に伴い滅亡し廃城となった。

(「那須の戦国時代」「とちぎの古城を歩く」を参考にした。)

田野城(那須塩原市下田野)36.9392、139.8953

城址は高原オートキャンプ場になり、遺構はほとんど湮滅している。

ここは箒川に面した北側の岡上であり、標高は372m、箒川からの比高は約20mである。

↑南東側、箒川沿いに見た城址。箒川の上流方向が塩原温泉である。

キャンプ場は一部、遺構を利用している部分もあるようであるが、それが城のどのパーツなのか分からない。

かろうじて箒川に面した台地の縁の南西部に遺構が残存している。

残存部は東側に少し傾斜した勾玉型をしており、長さは東西約70m、土塁を東と北側に持つ。

東側と北側に堀が残る。

|

|

|

| ①曲輪先端部の土塁と堀 |

②北側の土塁、しかし、低い。 |

③北側は深さ約4mの堀が残る。 |

これだけである。

キャンプ場内にも遺構があったはずであろうが・・・。

この地は箒川に向けて緩く傾斜している土地の末端部であり、本来は北側に2重の掘が半円状に取り巻いていたという。

その場所がどこなのか、今となっては分からない。

城主は関谷氏という。

関谷氏は関谷太郎兼光が川崎城の堀江氏(前期塩谷氏)の家臣となって成安年間(1299-1302)築城。

天正13年(1585)主君、川崎氏の没落に伴い、関谷氏も没落したという。

真木城(那須塩原市金沢)36.9187、139.9022

野沢城ともいう。東北自動車道西那須野塩原ICの西約4㎞にある。

東下を箒川が流れ、南約3㎞には宇都野城がある。

城は標高344mの東西に細長い岡にあり、南下には野沢川が流れる。川面からの比高は12mほどである。

また、北側は深さ約8mの谷津が入る。幅は約20mはある。

人工的に横堀に改変しているようであり、西側の末端は野沢川の崖面に合流させ、独立した岡を造り出している。

岡東側には箒根神社が建つ。

神社には東側、県道30号線側から参道の石段が付いており、そこを上がる。

上がってビックリ、木の上に「猿」がいるではないか!

奴も驚いただろう。しばし睨み合い。

|

①東側の本郭に建つ箒根神社、左手に土塁がある。 |

この部分が本郭①であり、約60m四方で東側に突き出しが付く。

岡は幅約8mの堀③で東西に分断され、東側、神社側には土塁②が構築される。

堀に面して土塁間が開いている。⑤

堀の西側が二郭④である。長さは約100mある。

現在、堀から北側に下るように道が付いているが、これは社殿建設資材を搬入するため、軽トラが上がれるように後付けしたものと思われる。

従来は二郭の北側から入るようになっていたと思われ、竪堀のような登り道がある。(でも、藪で写真を撮ったがさっぱり分からない。)

二郭から堀を渡って本郭に入ったと思われる。

多分、二郭側から木橋が架かっていたのではないかと思われる。

|

|

| ②本郭西側を覆う土塁、土塁の向こう側が堀 |

③本郭(左側)と二郭間の堀 |

|

|

| ④二郭内部は広く平坦である。 |

⑤本郭西側、土塁間に開く虎口を堀底から見る。 |

川崎城の支城であり、川崎氏家臣、大舘弾正義則が寛正2年(1461)築城し、天正12年(1584)大舘義行の代に大田原綱清に攻められ落城したという。

その後、宝永5年(1708)洪水で被害を受けた箒根神社をここに遷宮したという。