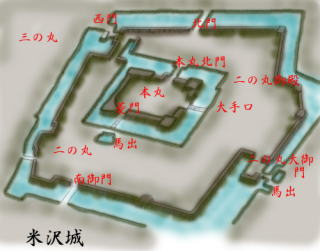

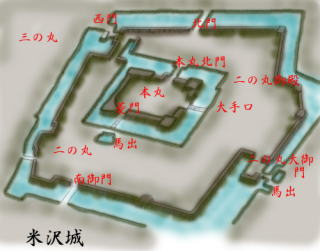

米沢城

城主がすごい。何しろ伊達政宗、直江兼続、上杉景勝という大物である。

さらに江戸時代には上杉鷹山という名君が出ている。

米沢城が築かれたのは鎌倉時代の初期、暦仁元年(1238)鎌倉幕府の重鎮大江広元の子時広が、源頼朝から置賜地方(長井庄)に領土を貰い、長井氏と名乗って、この地を統治した時に築いたという。

|

現在の本丸が100m四方の鎌倉期の武士の館の形状を良く残しているので、今の本丸の地に築いた城が、そのまま拡張したのが、今に残る米沢城そのものであろう。この点は山形城と良く似ている。

以後、広房の代までの約200年間、長井氏が居るが、南北朝時代終わりの天授6年(1380)伊達宗遠によって滅ぼされる。

以後、伊達領となるが、天文17年(1589)、天文の乱を乗り切った晴宗が、西山城(福島県桑折町)から居城を移す。

戦国の雄、政宗は、この米沢城で生まれ、活躍するが、会津の葦名氏を滅ぼしたことで、豊臣秀吉の怒りに触れ、天正19年(1591)米沢城を始め領土を没収され、大崎、葛西氏の旧領を与えられ、岩出山城に移る。

その後には蒲生氏郷の領土となり、氏郷の家臣蒲生郷安が城主となる。

米沢城を松ヶ崎城とも言うが、郷安が近江国松ヶ崎出身であることに因むものという。

氏郷が死ぬと子秀行は慶長3年(1598)宇都宮に移され、上杉景勝を会津に移封する。

これは伊達政宗を封じる措置であったといい、米沢城には重臣直江兼続を置く。

しかし、上杉氏は慶長5年(1600)関が原の戦いで豊臣方に属したため、徳川家康は上杉景勝を120万石から30万石に減封、会津若松城を没収し、兼続の居城である米沢城に移させる。

この時、松ヶ崎城を舞鶴城と改めたと言う。 |

江戸時代の米沢城には幕府に対する遠慮のため天守閣がなく、本丸の東北、西北の高台に御三階棟2基があっただけという。

本丸を囲む二の丸があり水堀が囲む。

石垣は一切なく、土塁だけの簡素な城である。

これらも幕府の目を考慮してのことという。

しかし、城下町としては、直江兼継の設計で土塁となる築堤、堀兼用の用水路(堀立川)の造築、三の丸の外に商業地区を置き、その外側周辺に砦ともなる寺社を置くなど町割りがされ、城下町自体に要塞機能を置いたという。

米沢城は上杉氏の居城として、明治2年(1869)茂憲が版籍奉還するまでの268年間、政治経済の中心であった。

城郭は明治6年に破却され、現在本丸は上杉神社と松ヶ崎公園になっている。

|

|

|

| 本丸北東端の櫓台跡。 |

本丸南側の土塁。 |

本丸に建つ上杉神社。 |

|

|

|

| 菱門付近の堀と土塁 |

二の丸南側の堀 |

二の丸に建つ上杉伯爵邸。 |

政宗以前の伊達氏について

伊達氏と言えば何と言っても伊達政宗が有名であり、政宗の代以降の伊達氏については書く必要もないだろう。

さてその奥州の戦国大名を代表する伊達氏であるが、政宗以前の歴史については余り知られていない。

出身は意外にも下館の中館(伊佐城)である。

藤原氏の出で、藤原山蔭の子孫中村(伊佐)朝宗が源頼朝の奥州征伐の功績で伊達郡を貰い、朝宗の次男宗村が移住し、伊達を名乗ったものという。

この時、居館としたのが保原高子館である。常陸に残った一族は朝宗長男為宗が継ぎ、戦国時代、水谷播竜斎に滅ぼされてしまう。

一方、奥州に移った一族は地盤を固め、南北朝時代には北畠顕家に従い、伊達行朝が活躍する。

次ぎの宗遠、政宗の代には伊達郡周囲への膨張を始め信夫、刈田、伊具、柴田、亘理郡に領土を拡張する。

一応、鎌倉公方には従う姿勢は見せていたが、持宗の代、応永20年(1413)、新田氏である脇屋義治を迎えて鎌倉公方の出先である郡山の稲村御所、須賀川の篠川御所を攻撃している。

この行動は南朝方そのものであるが、鎌倉公方と対立した室町幕府と連携して鎌倉公方を攻撃したというのが真実らしい。

このころは梁川城を本拠にしていたという。

伊達氏は、この後、戦国末期まで派手な軍事行動を常とするが、そのベースは「金」であったという。

金が軍資金であり、中央に対する工作資金であった訳である。「金」を把握した戦国大名としては上杉氏、佐竹氏がいるが、金により戦国時代を生き抜いているのも運ばかりではないだろう。

逆に武田氏などは金が枯渇したため滅亡したといっても過言ではないし、白河結城氏も金山を佐竹氏に奪われたのが命取りになったとも言えるであろう。

こうして伊達氏は稙宗の代に室町将軍まで取り入り、田舎大名にしては陸奥国守護職までなるなどの破格の待遇を得ている。

この地位は奥州探題大崎氏に対抗する名分を得るためのものである。

天文元年(1532)稙宗は拠点を山城の西山城に移す。この稙宗も名君であったようであり、有名な分国法「塵芥集」を制定した人物である。

この間、伊達氏に内紛が起こる。

「天文の乱」である。稙宗はその軍事力を背景として、大崎氏に次男義宣を入れる。

そして、義宣に大崎義直から家督を譲らせ、大崎氏を支配する。これに対し大崎家中が2つに割れ、それが伊達氏に波及。

天文11年(1542)、伊達稙宗と嫡子の晴宗との間に争いが勃発、強引な稙宗に一部の家中が反発、晴宗を担ぎ、稙宗を桑折西山城に幽閉したことで家中を二分する大乱に発展する。

この乱さらに周辺の大名までも巻き込み大争乱となった。稙宗には相馬、田村、二階堂、葦名、畠山、最上氏が付き、晴宗には伊達家中の重臣らが与した。

この争いで大崎氏も二分され、義宣は稙宗に味方し、義直は晴宗に付く。

乱は始め、稙宗方が優勢であったが、晴宗方が逆転し、ついに天文17年、稙宗が隠退して晴宗に家督を譲ったことで終結した。

次ぎの晴宗の代に居城を米沢に移す。

これは領国を北へ拡大するための前進基地としての措置であったという。

当然、ターゲットは最上氏等であり、以後、最上氏と激烈な戦いが展開される。

一方では、盛んに周辺の戦国大名と婚姻関係を結ぶ。

伊達輝宗は天正12年、家督を子の政宗に譲ったが、翌年畠山義継とともに阿武隈河畔で命を落とし、ここから本格的に政宗の活躍が始まる。

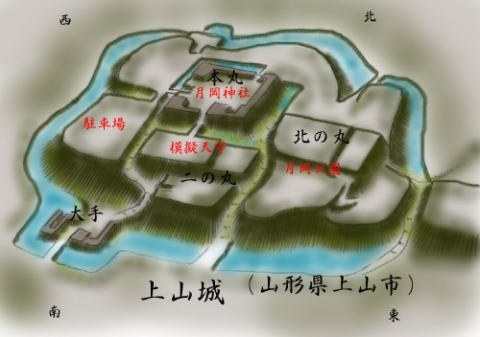

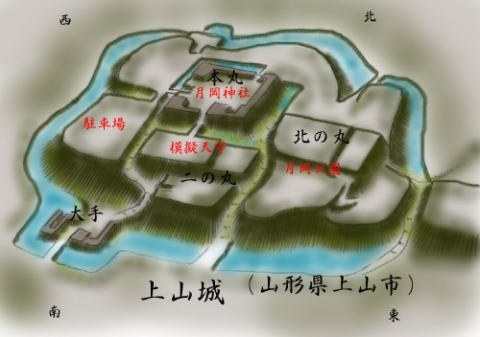

上山城(山形県上山市)

山形と米沢の中間地点にある。

長谷堂城同様、最上氏と伊達氏の勢力が接する場所であり、長谷堂城が攻撃される時は必ず上山城も攻撃されている。

上山地方は最上領であったが、直ぐ南は伊達領であり、ここも最前線の城であった。

城は、米沢盆地、山形盆地の中央にある上山盆地のほぼ中央にある比高20m程度の独立丘に築かれた平山城である。

本丸は神社の境内となり、南側と東側に土塁が残り、南西と南東の隅には櫓台と思われる盛り上がりがある。

西側は堀がきれいに残り、水がある。

西側にある小学校の地も城内であり、その西側にも堀があったが、これは道路になっている。

|

本丸の東側にも堀があったが、模擬天守造営のためかほとんど埋められている。

それでも堀の痕跡は確認できる。

その間に虎口と土橋が残る。

この虎口の北側にも土壇があり、ここに天守代わりの三重の櫓が建っていたという。

東の一段低い場所が二の丸があるが、模擬天守の造営でかなり改変されているようであり、段々構造になっている。

果たしてかつての姿どおりか疑問がある。

本丸と二の丸の北側に堀があり、この堀跡は切通しの道路となって形状がきれいに残る。

この切通しの北側が北の丸であり、その北側には帯曲輪があり、堀跡となっている道がある。

城域としては500m×400m程度である。大手口は二の丸の東下であったという。

享祿元年(1528)武衛義忠が高楯城を奪い居城としていたが山城で不便であったため、今の地に天文4年(1535)上山城を築いたという。

天正年間(1573〜1592)の城主は満兼であったが、最上義光に反逆の嫌疑をかけられて滅ぼされ、代わって最上氏の部将の里見民部が入った。

慶長5年(1600)、北の関が原の戦いで上杉軍の攻撃を受けるがこれを撃退する。

しかし、それほどの堅城とも思えず、上杉軍の作戦能力が疑われる。 |

|

|

|

|

二の丸跡に建つ模擬天守を

北の丸から見る。 |

本丸に建つ月岡神社。 |

鐘衝堂になっている土壇。

櫓台跡か? |

土塁間に開いた本丸南の虎口 |

|

|

|

|

| 本丸西側の堀には水があった。 |

二の丸から見た北の丸。 |

本丸、北の丸間の堀跡。 |

|

この地が完全に最上領となった後、慶長8年(1603)からは坂光秀、元和2年(1616)には最上義光の五男上山光広が城主となった。

元和8年(1622)の最上氏改易後は、松平(能見)重忠が入り、次いで、寛永3年(1626)蒲生昌勝、寛永5年(1628)土岐頼行が入った。

土岐氏の領地としては25000石であったという。

元禄5年(1692)土岐氏の転封後、廃城となり、城の建造物は取り壊されるが、元禄10年(1697)松平(藤井)信通が入って城を復活し、代々続いて明治に至る。

明治時代、城の建物は破却され、公園となる。

現在、模擬天守が建つがこれは郷土博物館として昭和57年(1982)に建てられたものであり、かつてこの城にあった建物とは一切関係はない。