�|���i�����|��s�j

�|���Ƃ����ƕ����V�炪�����ł��邪�A�n�߂ɑ���ꂽ�|���́A���̓V��̂���ꏊ����s���ł͂Ȃ��B

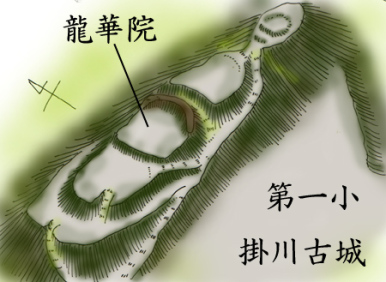

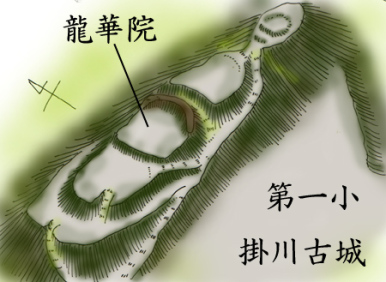

�V�炩��k��300m�̗��؉@�@��Q�@�쉮�̂���u�u�q�p�R�v�i�˂��݂�܁j�������A�Ê|���̎�s���Ȃ̂ł���B

���̎q�p�R�͒���200���A��50m�A�䍂20m�قǂł���A���w��L�`�������̗��؉@�@��Q�@�쉮

���t���~�q�������n���{�s�ł������炵���B

���̕�����2�i�ɂȂ��Ă���A80m�~40m�قǂ̍L���̋ȗւƎ��͂ɑыȗւ��F�߂���B

�Ȃ��A���̗��؉@�́A�|����Ŏk�q�̂Ȃ������k�����d���O�㏫�R�ƌ��̗���J��A�Ƃ̑�����������Ƃ�����_�ŁA

����Q�N�i1656�j�Ɍ��Ă��A����ɕ����T�N�i1822�j�ɑ��c���n�ɂ��Č����ꂽ�����ŁA�R�Ԏl���̕��^����̌����ł���B

�ł��A���ł����ɉƌ����o�Ă���̂������ɋꂵ�ށB�P�Ȃ�S�}�X�����H

���������A�|����ł������R����L�͐퍑��̃S�}�X���j�ł���̂ŁA����傪�S�}�X�������b�g�[�ɂ��Ă����̂��낤���H

|

���āA�E���͂Ƃ������A���̗��؉@�̖k�����Ɍʂ�`���悤�ɓy�ۂ������Ă���A�y�ۂ���k�����������ƁA�傫�Ȗx������B

��15���A�[���͂T���قǂ���B���̖x�̖k�����ɒ���80���قǂ̋ȗւ����邪�A�����͗V���������ɂȂ��Ă���B

���̋u�̓쑤����ꏬ�w�Z�ł��邪�A��������n���������A���ِՂł��낤�B

���̏�́A�������㒆���A�����N�ԁi1469-1487�j����`���̏d�b�A����ޑ������z�邵���Ƃ����B

���C���̊X����}�����ł��邪�A�����͐M�Z�̏��}�����̓쉺�ɑ��������ړI�ɒz�邵�����̂Ƃ����B

���̓����̏邪�����ł���A���炭���Č��݂̓V��̌������R�Ɏ�s�����ڂ����Ƃ����B�i��9�N��10�N�i1512�A13�j�̂���Ƃ����B

���̌�A��X�A���쎁�d�b�A����ގ��̋���ƂȂ�A�����A�ה\�A�ג��Ƒ����B

�������A�i�\3�N�i1560�j����`���������ԂŔp�~�������납��_�s�����������Ȃ�B

����p�������쎁�^�́u�ڂ�v�ł���A���c���A���쎁�̐N���ɎN�����B |

�i�\11�N�i1568�N�j�A���^�͕��c�M���̐N�����A�{���n�A�x�{�ق��̂āA����ޑג��̊|���ɓ��S����B

������N�U�������쐨�̍U�����邪�A����͂��Ȃ������B

�������A�U������E�ƂȂ�A�ג��͉i�\12�N1��23���i1569�N2��8���j�J�邵�A���^�����c���k�����̌��ɑދ�������B

���̎��A����ƍN���|���U�߂̖{�w��u�����ꏊ���A���̎q�p�R�ƌ����B

�܂�A�|��邱�����A�퍑�喼���쎁�A�ŖS�̒n�Ȃ̂ł���B

�������A�����̏��A����ޑג��́A���`�̐b�ł���B

�N�����F�߂�_���퍑�喼�A���쎁�^���Ō�܂Ŏx���鍪���͑債�����̂ł���B

���ʂȂ���G���ɓ͂��ċ����Ƃ����̂����낤�B

���������A���쎁�^�ƌ����ΏR�f�̖��肾���������ȁB�퍑�����J���[�K�[���ĂƂ����H

�������A������É��̓T�b�J�[������Ȃ̂��H�������ɐ����G�X�p���X�A�W���r���֓c�A���ׂĂ͍��쎁�^�����[�c�E�E�E�E�ȁA��˂���ȁB

���āA�b�����ɖ߂��Ă��ƁA���̌�A�|���ɂ͉ƍN�̏d�b�A�ΐ�Ɛ��E�N�ʐe�q������A���c���Ƃ̑s��ȍU�h�킪�|���̂�����ɂ��鍂�V�_��ȂǂœW�J����邪�A

�|���͍Ō�܂œ��쎁����蔲�����B

�|���́A�ΐ쎁�����̌�����߂�B

�V��18�N�i1590�N�j�ɉƍN���֓��Ɉڕ������ƁA�|���ɂ͎R����L��5��1�������A������C����B

���̎��A���c��ߐ��|��邪����ꂽ�B

|

|

|

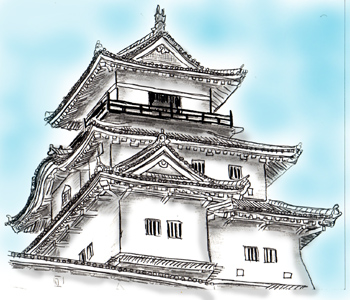

| �V�炩�猩���Ï�̎�s��������q�p�R |

�Ï�{�s�ՂɌ����؉@�@ |

�Ï�{�s�̖k�����ɂ���y�� |

|

|

|

| �Ï�{�s�̓y�ۂ̓��ɂ���x�� |

�x�̓��ɂ���ȗ� |

�V��18�N�i1590�N�j�A�ƍN���֓��Ɉڕ������ƁA�|���ɂ͎R����L������B

�G�g�̂��̑[�u�́A�֓��Ɉڂ������쎁���x�����Ă̑[�u�ł���B

��L�͏�̊g���H�������{���A�Ί_�E�����̌��z���E�V��Ȃǂ��������ߐ���s�ƂȂ�B

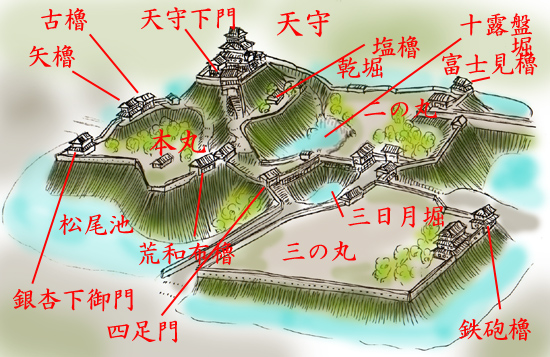

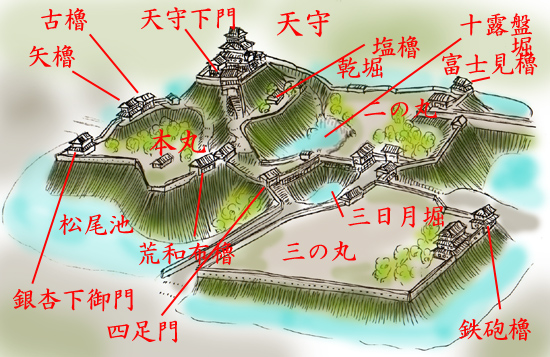

�ߐ��|���́A�t��Ƒq����̍����_�ɂ���Ɨ��u�˂�V��ȗցA�{�ۂƂ��A���͂ɓ�̊ہA�O�̊ۂ�z�u���A�O�����x�A�\�I�Ֆx�A�����r�Ȃǂ̓��x�ƊO�x�ň͂݁A��k600���A����1400�������ƂȂ�A����ɂ��̊O���x���͂�ł����Ƃ����B

�c��5�N�i1600�N�j�̊փ����̐킢�ł͈�L�͈ꐶ���̋H�Ɍ���S�}�X���������A���̌��J�œy���ꍑ��^�����č��m��Ɉڂ�B

�����}����͂��̏�ƕ������A����ɂ��L�b��łڂ�����ɂȂ����B

�܂��A���̒��A���̎�̘b�͂悭���邱�ƂŁA���ĂΊ��R�A��ڈ���̃`�����X�����̂ɂ�����L�i�̉�����H�j���̂��Ƃ������Ƃ��B

��L������ƁA�|���ɂ͑����̕���喼������������B

���Ƃ��̐��P�P�ƂƂ����B�ŏI�I�ɂ͉���3�N�i1746�j���c����̖���ł��鑾�c��������A�������}����B

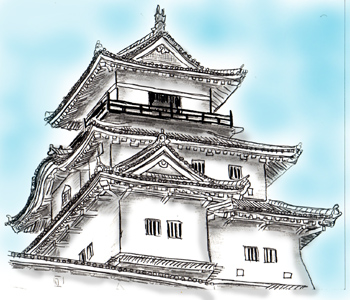

���݁A���̏�ɂ͓V�炪��������Ă���B |

|

|

��L�̑����������̓V��́A�c��9�N�i1604�j�̑�n�k�ő�j���A���a7�N�i1621�j�ɍČ�����Ă���B

���̍Č������V����A�Éi7�N�i1854�j��11��4���̉Éi���C�n�k�ɂ��ēx�|�A���̌�͓V��͂Ȃ������B

�������A�n���̔M�ӂŕ���6�N�i1994�N�j�ɁA�s����n����ƂȂǂ���\���~�̕�����W�߂āA�ؑ��̓V����Č������B

���̓V��́A�R����L���z�邵�����m����Q�l�Ƃ��A�Ð}���c���Ă���A�O�w�O�K�̓��ꉮ���ł���_�ƁA��K�̌c������̗l���Ƃ�����ԓ����Ȃǂ��A�Č������Ƃ����B

��̊ۂɂ����a�͂V������Ȃ�A20���������]�ˌ���A����2�N�i1855�j�Ɍ��z���ꂽ�����ł���A���a55�N�A���w��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

���̂悤�Ȍ����͑S���ł����ӏ������c���Ă��Ȃ��Ƃ����B

�ˎ�̌��@�ł���A�˂̖����ł���A�����s���̏�ȂǂƂ��Ďg�p���ꂽ�B

���@���������Ƃ���B

���̌��������ẮA�w�Z�A����A�_���A���h���Ɏg���Ă����Ƃ�������ʔ����B |

|

|

|

|

| �쑤�t�쉈�����猩�グ���隬 |

�O�x�̖�ڂ��������t�� |

�O�����x |

�{�ے����̏\�I�Ֆx�B |

|

|

|

|

| �{�ۂ���V��ȗւ֓o�铹 |

�V�炩�猩���V��ȗւƖ{�ہB

����ɑ��ۘE��������B |

�V��͓����̍H�@�Ŗؑ��ōČ��������́B���͏����Ɏ���B |

�V�炩�猩����̊ۂ̌�a�B |

|

|

|

|

| �V��ȗ֓����̌����� |

��̊ی�a�̌��� |

�k���̒|�̊ۂ͏㋉���Ƃ̉��~ |

�O�̊ۂ��猩�グ���V��A�G�ɂȂ�B |

�Ȃ��A���ۘE�͌������錚���Ŏs�w�蕶�����B

�鉺�Ɏ���m�点�邽�߂̑呾�ۂ��������B

���̑呾�ۂ͍��͌�a���ɓW������Ă����B

��̖{�ۖk���́u�|�̊ہv�͎����~�ՁA��̑f�ނł���|�̑�������������Ƃ��疼�t����ꂽ�Ƃ����B

����{��

�@��{�������������̋����u�����ƌo�ς̒��a���s�v�����H���A�S���ɍL�߂�^���̖{�ЁB

�É�������ψ�����ǂ�����v�@�l�ő����̒�q�ł��鉪�c���������ݗ������u���]���Ёv���N���Ƃ��Ă���Ƃ����B

���̕v�z�Ƃ́A�������v��_�������^�����w��������{�������A���g�̎v�z��̌n�������o�ϊw���E�v�z�̈�B

����{�Ђ̉����g�D�Ƃ��đS���̊e�n��A�e�E��ɎВc�@�l�Ƃ��āu�Ёv���ݒu����A����{�Ђ�����������ŏ�ʑg�D�Ƃ��Ĉʒu�Â����Ă���̂��������B

�̎v�z�́A����̊w��ł͂Ȃ��A�]�ˎ���ȗ��̓��{�̔_���Ŏ��H����Ă������Ƃ���b�ɍ\�z���ꂽ���_�ƍs������̉��������A���p�I�v�z�œ��{�ɒ蒅���Ղ������Ƃ����B

�l�Ԃ̗~�]�Ǝ���̌����Ƃa�����Ȃ���A�S�����������ɖL���ɂ��邱�Ƃ�_�����v�z�ł���A�_���Ƃ����g���čL�܂�A�a��h��A���c�P���Y�A�����K�V���A�y���q�v��̑����̎��ƉƂ����ɂ�����ȉe����^�����Ƃ����B

���ɗD�ꂽ�v�z�ł���A�����p����A�̖����������w�Z���������݂��邱�Ƃ���A���X�ƎЉ�ɑ��Â��Ă���Ƃ����B

�iWikipedia�̋L���A����{�Ђ�HP���Q�l�B�j

|

|

|

����{�А���@

������E�o�ϖ�ƍ��܂�Ă��鐳�卶�E�̖和��

�����S�Q�N�̌���

|

��u���@

�����R�U�N�Ɍ��Ă�ꂽ����{�Ђ̒��S�I

���ے��I�Ȍ������B���̑�L�ԂŁA���܂��܂�

�����������s�������B

�킪�����w�̑�K�͋ߑ�a�����z

�É����w�蕶���� |

�}�����@�i�W�R���L�O�}���فj

���c�Lj�Y�i�덆�W�R�A1839�N10��21���`1915�N

1��1���A���ƉƁA�����ƂŏO�c�@�c���B

��{�����̒�q�Ƃ��ĕv�z�̕��y�ɐs�͂��A

�n��̐U���ɓw�߂��B���]������S�q�^���i���݂�

�É����|��s�q�^�j�o�g�B�j�̌��т��̂����a2�N��

���݂��ꂽ�a�m�̗v�f�������ꂽ�f�U�C���̌����B |

�x�{��i�������s�j

����ƍN�ƌ����A���{�j�̒��̒��L���l���̂P�l�B

���{�l�Œm��Ȃ��҂͂܂����Ȃ��B

�������A�l�C�ƌ����A�]��Ȃ��B

�N�z�҂ɂ̓t�@���͂��邪�A��ʐl�ɂ͎Ȃ��B

��ʂɎĂ���̂́A�D�c�M���A�L�b�G�g�A���c�M���A�㐙���M���낤�B

�ƍN�͈ɒB���@�A�^�c�K���ɂ���������Ă���B

����A��������ł���B���X�A���q���G�A�ї����A���݂��ȁH

�����҂ł͂��邪�A������h�肳���Ȃ��B

�a�����A�n�������A�M�N���E�Q������A�L�b�G�����E�����肵���A���ňÂ��ʂ����邩�炾�낤���B

�ł��A�O�͂��炱�̐É��ɂ����Ă͈Ⴄ�B

�ނ͉p�Y���̉p�Y�Ȃ̂ł���B�ǂ��Ɍ����Ă��u�_�N�@�ƍN���v�Ȃ̂ł���B

���̏x�{������̉ƍN����������̂P�ł���A����ɂ͉ƍN�̓��������B

�����āA�É�����������ꏊ���A�x�{��̎O�̊ۂȂ̂ł���B�܂�A���݂��x�{��͏x�{�̕{���A�É����̒��S�Ȃ̂ł���B

�É��w�̒����k���A�������É����̒��S�n�ł���A�����X�̂ǐ^�ł���B

|

���c���́A����ƍN�̉B����Ƃ��ėL���ł��邪�A���Ƃ��Ƃ͍��쎁�̖{���u�x�{�فv�i�{���فA����قƂ������B�j���O�g�ł���B

���Ă̖{�ۂ��A���`�̕��Ƃ̊قł��������̏x�{�ق̎�v�����̂��̂ł������ƌ����邪�A���m�Ȉʒu�ɂ��Ă͕������Ă��Ȃ��B

�x�{�ق̒z�ق́A���i�P�W�N�i1411�j����͐��ɂ��ƌ�����B����܂ł̗t��������ڂ��č\�����̂����̏x�{�قł������ƌ����B

�퍑����̂��̊ق̎�ŗL���Ȃ̂́A����`���ł��邪�A�ނ͂�������x�́A�ɓ��A���]�A�O�͂��x�z���A���쎁�̐Ⓒ�����}�����B

�����ɂ͐l���ƂȂ��Ă�������ƍN�������̂ł��낤�B

�k���A���c�̎g�҂��K�ꂽ���Ƃł��낤�B

���̂���̊ق͕��a���̂��̂ł��������A�`���������ԂŐ펀���A���^���Ղ��p�����ォ��A�ق͈É_�ɕ�܂��B

��̉��������쎁�ɑ��ĕ��c�̐N���̎肪���т�B

�i�\�P�P�N�i1568�j12�����c�M���̐N�����J�n�����B

�M���́A�b�x���O��������j�����A�x�͂ɐN���B

��̉��������쎁�͂낭�Ȓ�R���ł����A�x�{�ւ̐N���������Ă��܂��A�鉺�����Ă����B

�x�{�ق͐M���̖��߂ŏĎ��͖Ƃ��B

�ق̎�ł��鎁�^�Ɏ����ẮA���X�Ɠ��S���A�v�l�i�k�����N�̖��j�͏�蕨�ɂ���ꂸ�A�k���œ������Ɠ`������B

|

�x�͂͐��x�ɂ킽�镐�c���̐N�U�ŕ��c�̂ƂȂ邪�A�x�͍͂]�K���{���Ƃ������R�~�Ⴊ�x�z����B

���̌�A���c���͖ŖS�B�x�͓͂���ƍN�̗̓y�ƂȂ�B���̍��ɂ͊ق͏Ď����Ă������A�p�Џ�Ԃł������悤�ł���B

�ƍN�́A�V���P�R�N�i1585�j���珼���ƒ��ɖ����A�x�{�ق̉��C���͂��߁A�x�{��Ƃ��ēV���P�V�N�Ɋ�������B���̎��A�V�炪�z���ꂽ�Ƃ����B

�������A�����A���N�̏��c���̖���A�ƍN�͊֓��Ɉڕ��ƂȂ�A�x�{�ɂ́A�G�g�̐b�����ꎁ������B�|��̎R����L���l�A�֓��̓���ƍN��}����ړI�ł���B

�Ƃ��낪�A�c���T�N�i1600�j�̊փ��������A�x�͓͂���̂ɕ��A���A�ƍN�́A�����̓����M��������B

����Ɍc���P�O�N�A���R�E���G���ɏ���ƉƍN�́A�����M���͋ߍ]���l�֓]���ɂ��A���̏x�{���B���n�ɒ�߂�B

�l������ɕ�炵�Ă����x�{�Ɏv�����ꂪ���������Ƃɂ��Ƃ������B

���̍��̏x�{��́A���݂̖{�ۂƓ�̊ۂ܂ł����ł������炵�����A�O�̊ۈȉ��Ɋg�������B

��s�́A�O�}���E�q�叹�g�A�R�{�V�ܘY�����A���L�O�璉�C��ł������Ƃ����A�ƍN�͖����A��������ɍs�����Ƃ����B

��͌c���P�R�N�i1608�j�Ɋ������݂�B�������A��������ɏĎ����A�����ɍČ��H�����s��ꂽ�B

���̎��A�Z�d���K�̓V�炪���Ă�ꂽ�B

�ƍN�͑��Ă̐w��A���a�Q�N�i1616�j�ɂ��̏�Ŏ��ʂ܂ŁA�]�˂̏G���Ƃ̂Q���̐��ł������Ƃ͂����A���̏�Ŏ����I�ɓ��{���x�z�����B

�x�{�̒����A�����E�o�ς̒��S�n�Ƃ��Ĕɉh�����Ƃ����B

�ƍN�̎���A����G���̒�A���邪�ݏ邷�邪�A�I�B�a�̎R�֓]���B���̌�́A�ƌ��̒풉�������ƂȂ邪�A��̑����ɂ�莸�r�A���֗������B

���̌�A�x�{��͖��{�̒����̂Ƃ��ď�オ�������B

���i�P�Q�N�i1635�j�ɏ鉺���Ŕ��������Ђ����āA�V��t���a�A�E�Ȃǂ̑唼���Ď����Ă��܂��B

����Ȍ�A�V��t�͍Č�����Ȃ������B�A����ɕ�i�S�N�i1707�j�̕�i��n�k�A�������N�i�P�W�T�S�j�N�̈�����n�k�ł��傫�Ȕ�Q��ւނ�B

��͂肱�̒n���́A���C�n�k�̑��Ȃ̂ł���B

�c���S�N�i�������N�A1868�j����ƒB�����ɂȂ��Ĕ˂��������邪�A�����������}���p�˂ƂȂ�B

�����ېV�œ���c��́A�]�ˏ�𖾂��n������x�{�Ɉڂ�B���̎��A�x�͕{���͕s���ɒʂ���Ƃ������ƂŁA�����̈Ӗ����܂߂āA�n����É��ɉ��������B

����3�N�i1870�j����̌����̑唼���P������A���͖���29�N�i1896�j���R�Ȃ̊NJ��ƂȂ�A������O�\�l�A���{����u�����߁A�{�ۂ��j���B

���A�É��s�̊Ǘ��ƂȂ�A��̊ۓ����x�{�����Ƃ��Đ��������B

�O�̊ۂɂ͊�����w�Z�Ȃǂ����n���A��̊ۓ��ɂ́A��̊ےF�E�A�����i�E��j�Ƒ������E����������A��������ɂɖ��߂�ꂽ�{�ۂ̖x�i���x�j����������Ă���B

���݁A���\�i�Ђ�����j�E��{�ۖx�̕����H�����s���Ă���B

|

�T�^�I�ȗ֊s����s�ł���A�����`���R�d�˂��P�������Ȍ`�ł���B

���X�ɐ܂�������A���É���Ƃ����Ă���B�������Ί_��y�ۂ͓V�������̏邾�������ė��h�ł���B

�{�ۂ͎����ĂȂ����A�ӊO�ɏ����������������B���c���قȂǂƗǂ����������ł������Ǝv����B

�����Ƃ����ꂪ�A�T�^�I�ȕ��Ƃ̕��`�قł������̂ł��낤���A�����炭���쎁�̋��قŃv���C�x�[�g�ȋ�ԁB�������͌��݂̓�̊ەt�߂ɂ������̂ł��낤�B

�������ꂽ�����́A�j�̊ۂ̓��Ɉʒu���鐳��ł���A����勴�ƍ����A�E��A

��Ɛ��̑���E�ō\������镡���^�̖��`��ŁA�v���ɐΗ��Ƃ���S�C���ԁA��ԓ������퓬�I�Ȗ�ŁA�퍑����̖ʉe���c���Ă���Ƃ����B

���̖�͌c�����ɒz����A���i�P�Q�N�i1635�j�̉Ύ��ŏĎ����A���i�P�T�N�ɍČ����ꂽ���̂Ƃ����B

�ŋ߂̏�s�������z���́A�R���N���[�g����ł͂Ȃ��A�ؑ��H�@�ɂ���ĕ������Ă���̂����ꂵ���B

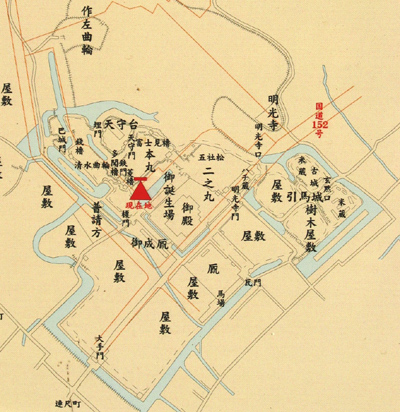

���̐}�͌Òr�������́u�y�w�}�v�B

�@ |

|

|

|

|

�O�̊ۓ쑤�̖x�B

���ʂ̌����͐É������B |

�O�̊ۂ̑��e�`�B |

�O�̊ۑ��A�����~�n���̓y�ہB |

�@�Č����ꂽ��̊ےF�E�A�����i�E��j |

|

|

|

|

| �A��̊ۓ쑤�̖x�B���������B |

�B�{�ۓ����̖x�B�悪�{�ېՁB |

�C�{�ۂƓ�̊ۂ̖x�����Ԑ��H�B |

�D�k��� |

|

|

|

|

| �E��̊ۖk���̓y�ۏ� |

�F��̊ې����̖x |

�G�{�ۂɂ���ƍN����A���Ƃ������� |

�H�@���̕t�߂��V��䂾�����炵���B |

�l����i�����l���s�j

����ƍN������̂̉��]��N�����鋒�_�Ƃ��āA����邩��ڂ�����ł���B

�������A�����͐N���ǂ��납���c���̍U���ɑ���O����n�ł������B

���̑O����n�Ƃ��ċ@�\�́A���T3�N�i1573�N�j�ɔ��������B

���c�R�}����Ƃ��Ė������A�O�����̐킢�́A���̏�̖k�œW�J����A����R�͂��̕l���邩��o�����A�S�s���Ă��̏�ɓ����A���Ă���B

���̎��A�ƍN�͔n��ŒE�������Ȃǂ̃G�s�\�[�h���c���Ă���B

���̕l����ł��邪�A���̏�͉ƍN�̒z��ł͂Ȃ��B

�O�g�͉g�n��i���n��j�Ƃ����B

���̉g�n��̎�v���͖{�ۂ̓�������152�����̔��Α��A��̎��؉��~�ƌ���ꂽ�ꏊ�ɑ�������Ƃ����B

�퍑�O���A���̒n�Ŏz�g���ƍ��쎁�̍R�����W�J�����B

�����̂��̕t�߂̗̎�͑�͓���j�ł��������A�ނ͎z�g���ɖ������A���쎁�ɔs�ꂽ���ߖv���B

���̌�A���̒n�͍���̂ƂȂ�A�Ɛb�̔є������̎�ƂȂ�A���̈��n�邪�є����ɂ��z�邳���B

��͔є�������X���߁A�����Ԃɂ͔є���A���o�w����B

����`���펀��A�є�������A����q�̘A���Ɍp�����B

���쎁�̐��ނ������є��A���́A���쎁�^�ɔ�����|�����������A����͂���j��č~�����ĎE�Q�����B

���̌�A��́A�A���̖��S�l�̂��c�߂̕��𒆐S�Ƃ����є����̎c�}�ɂ���Ĉێ������B

�������A�i�\11�N�i1568�j����ƍN�ɂ���āA�є��������������̍H�삪�s���A����ɏ悶�čU������A�є����͖ŖS�B

�ƍN�́A�D�c�M���Ƃ̓����ɂ��A�����̋��Ђ������A���̉��]�ւ̐N�U����A���T���N�i1570�N�j�A����邩��{�����ڂ��A�����ɂ͒��j�M�N��u���B

���̎��A�g�n�A���n�Ƃ������́u�n�������v�A�܂�s���i�s�k�̂��ƁB�����͐퓬�͓k���ōs���A�n�͔s�����鎞�̓����p�Ɏ�ɗp����ꂽ�Ƃ����B�j�ɂȂ���A

���N���������߁A���̕t�߂����āu�l�����v�ƌĂ�鑑���ł��������Ƃ���A���̖������u�l���v�Ɖ��߂��Ƃ����B

�O�������̐킢�͈ړ]��3�N�ڂŋN���邪�A���̑O�ォ���̊g���H�����������A�V��10�N�i1582�N�j����I������B

����4�N��A���c���ŖS�ɂ��ƍN�͏x�͂���ɓ���A�V��14�N�i1586�N�j�A�x�{��ɖ{�����ڂ����B

���ǁA�ƍN�͂�����17�N�ԋ���Ƃ��Ă����B

�V��18�N�i1590�j�ƍN���֓��Ɉڂ�ƁA�G�g�̉Ɛb�x���g���A�����e�q��11�N�ԋ���Ƃ��邪�A�փ�����A���]�Ɉڕ��B

��͍Ăѓ���̂��̂ƂȂ�A���엊�邪�A�p���ŕ���喼�����X�Ɣˎ�߂�B

���݁A�{�ۂɂ͓V��ȗւ�����A�͋[�V�炪���Ă��Ă��邪�A�ߐ��ɂ͓V��͑��݂��Ȃ������悤����A�{�ۂɂ�������d�E���V��̑�p�Ƃ���Ă����Ƃ����B

�������A�����A�ƍN�̎���ɂ͑��݂��Ă����炵���B���݂̖͋[�V����P���傫�����̂ł������炵�����A���̎p�͕������Ă��Ȃ��B

�����ېV��ɏ�̌����͔j��A�u�l��������v�ƂȂ�A���̖����ɂȂ��Ă���B

�͋[�V��͏��a33�N�i1958�j����ꂽ�S�R���N���[�g���ł���B

���Ƃ��Ƃ͍L�����ł���A500m�l���������Ƃ������A���݁A��̈�\���c���Ă���̂́A�͋[�V��̂���V��ȗւƖ{�ہA�����ȗ֒��x�ł���B�{�ۂ̖k���̒뉀�̒r���x�̐ՂƂ����B

��͔䍂25m�̎O��������n�̓�[�[�������オ���������ɂ���B

�ō��ӏ��ɂ���V��ȗւ̐Ί_�̐́A�����ۂ��]���̖̂�ʐς݂ł���A����͖x��������̂��̂Ƃ����B

�������A�ꕔ�͉ƍN����̂��̂Ɛ��肳���Ί_�����݂���Ƃ����B |

|

|

|

|

| ��̊ہi�s�����j��̓��H�͖x�ՁB |

�V��ȗււ̓o��H�B

�Ί_�͒����̂��̂Ƃ����B |

�V��ȗւɌ������V���B�\�Z�s���Ŗ{���̂�

�̂��A1��菬���ڂɌ��Ă��B |

|

|

|

| �V��ȗ����̐����ȗ� |

�{�ۖk���̒뉀�̒r�͖x�ՁB |

�썶�ȗ֓��͂����̂Ȃ��炩�ȎR�Ƃ��������B |

�ΊԂ̌��Ԃ��傫���A�E�҂Ȃ�e�Ղɓo�ꂻ���ł���B

�V��ȗցA�{�ہA�����ȗւ͂�����������A�s���`�ł���A���ꂪ�z�铖���̌`��`���Ă���Ƃ����B�z�铖���̕l����͂����炭���̕����ł������̂ł��낤�B

��a�̂������Ƃ�����̊ۂ́A�l���s�����ƌ��鏬�w�Z�̒n�ƂȂ�A�x�͓��H�ƂȂ��Ă���B

�k���̍썶�ȗւ͌����ɂȂ��Ă��邪�A�قƂ�Ǐ�̈�\�炵�����̂͂Ȃ��A�����͂Ȃ��炩�ł���B

�����͎̂ċȗւƂ����������ł���B

�����͂��̕����͐[���J�ł���A���ʂȖh��{�݂͂Ȃ������Ƃ����B���̎p�́A�J�����߂�ꂽ���̂��낤�B

�����A�쑤�ɂ����ĕ��Ɖ��~���������Ƃ������A�啔���͎s�X�n�ɂȂ��Ă��܂��Ă���B

��̐}�͏隬�ɂ����������N�Ԃ̌Ð}�����A�{�ێ��ӈȊO�͂قƂ�Ǖ�����Ȃ��Ȃ��Ă���B

�{�ۓ쐼���̐}���ٗ��̉��͕��Ɖ��~�ɂȂ��Ă��邪�A�����͏��ł͂Ȃ������悤�ł���B

�������A�����ɏo�邪�����Ă����������Ȃ��B