上君田城砦群

高萩市の上君田、ここは凄いところである。

高萩市と言えば、太平洋に面した海辺の町である。そんなイメージとはほど遠い。

高萩市内から県道11号を北西の山間に向かい、下君田地区から県道22号線に入り、さらに標高をかせぐと上君田地区である。

自然は豊かであるが、逆から言えば「田舎!」

典型的な山間の僻地、産業と言えば主に林業である。

所どころに製材所があるが、安い外国産材木に押されて景気は良いようには思われない。

この地が少し知られたのは2017年のNHK朝ドラ有村架純主演の「ひよっこ」の故郷、架空の村「奥茨城村」としてロケが行われたことによる。

谷間の小盆地であり、水田もあるが、標高も480mと高く、収穫には不利と思われる。

冬場は雪に閉ざされる。

過疎が進んでおり、かつてあった小中学校も閉校になっていた。

そんな上君田地区であるが、古くから人が住んでいた。

ここに旧石器時代の上君田遺跡があるくらいである。

多分、狩猟の場としては格好の地であったのではないかと思う。

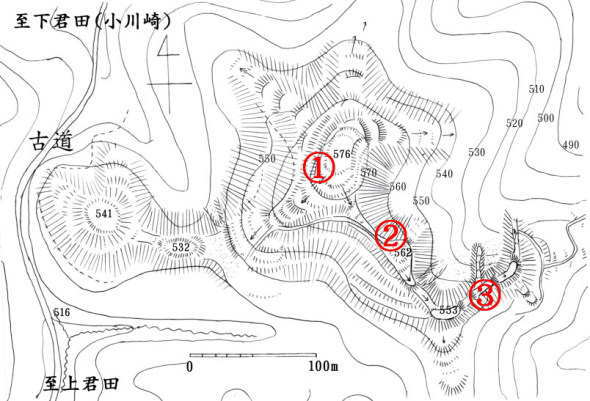

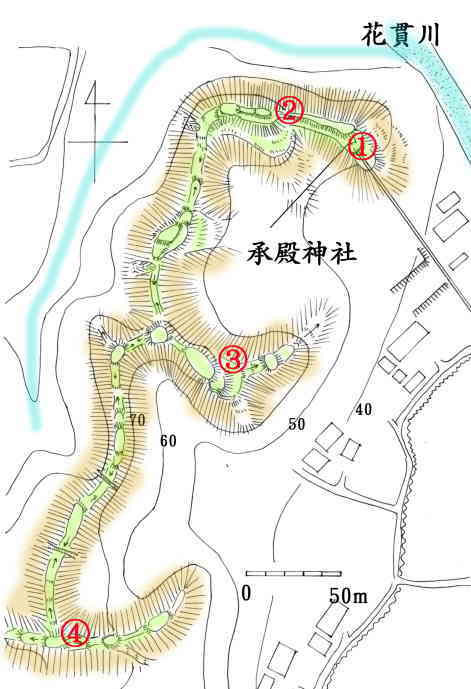

上君田城砦群位置図

上君田城砦群位置図

その上君田地区にも中世城館がある。

こんな山間に城を構えても米も採れず、材木はあったとしても運搬手段もなく、まして金が採れたという話も聞かない。

収入を得る手段がない地である。

おそらく、ここを通る街道が海と大子、棚倉などの山間をつなぐ最短のルートであり、物流の要衝だったのだろう。

ちなみに中心部の地名が「宿」である。

街道が存在したそのものズバリの地名である。

城館は5つある。しかし、中心となる寺山館はまずまずのものであるが、残りの4つは・・・・。

掘切1本のみとかと言った程度の物見台レベルに過ぎない。

そのうちの1つ、小川崎館などは戦いの時に逃げ込んだという伝承を持つが、堀切さえ確認できないただの山である。

伝承どおり、逃げた先だけの場所なのであろう。

以下に小川崎館を除く、上君田城砦群の4館を紹介します。

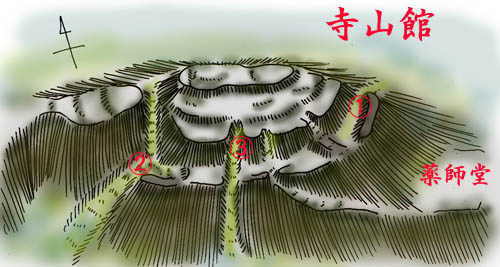

寺山館(高萩市上君田)

上君田城砦群、ほとんどは自然の山であり、なぜ城館なのか理解に苦しむものばかり。

多分、物見台のようなものなのだろう。

その中で唯一、城館らしいのがこの寺山館である。

地区の中心地、宿地区にある。

↑の写真は南東側から見た城址である。

おそらく主な荷は海からの「塩」だろう。

ここは南からの県道227号線と高萩方面からの県道22号線が合流する。

その北西の山が館跡である。

標高は520m、比高は40mほどのずんぐりとした山である。

|

ここの南下に茨城森林管理署上君田森林事務所がある。

← ここは廃寺跡ともいう。

さらにここの一段上に薬師堂がある。

ここから緩やかな勾配の斜面を上がると城址である。

と言ってもこの館、立派なのは山中腹の横堀と帯曲輪であり、肝心の山頂部はほとんど自然地形、削平もされていない状態である。

南東側に坂虎口があり、その右は立派な横堀①、左は腰曲輪になっている。

腰曲輪の幅は最大15m。削平は良好である。

腰曲輪から虎口までは高さ5m。

この切岸はかなり鋭い。

左の腰曲輪を進むと、下に下りる道がある。

これが本来の登城路ではないかと思う。

|

さらにその西に竪堀③が主郭部から下り、腰曲輪を横断し、さらに下っている。

さらに西側に行くと、主郭部西端を分断する堀から下る竪堀と合流し、西下に幅10mほどもある巨大竪堀②となって下る。

主郭部は東西60m、南北30mほどであるが、ほとんど自然地形、おまけに藪である。

西端は堀切が1本あり、西に尾根が続くが、先に堀切は存在しない。

この館、部分的には立派な遺構もあるが、それほど堅固な訳でもない。

大きな戦闘には耐えられるものではない。

|

|

|

| ①東側の横堀、北斜面は竪堀となる。 |

②南西側の巨大竪堀 |

③本郭から南に下る竪堀 |

南下の茨城森林管理署上君田森林事務所のある平坦地が、廃寺跡とは言うが、おそらく寺院が存在する前は館主の居館跡であったと思われる。

そして背後の山のこの館は物見兼、非常時の一時避難施設か、米蔵などの重要物資の保管場所ではなかったかと思う。

館主については分らないところが多いが、豊後国の住人”宇野六郎利仲”という者が立て篭もったという伝承があり、現地にも宇野姓が多い。

この宇野氏、龍子山城の大塚氏家臣ではなかったかと思う。

参考:余湖くんのホームページ

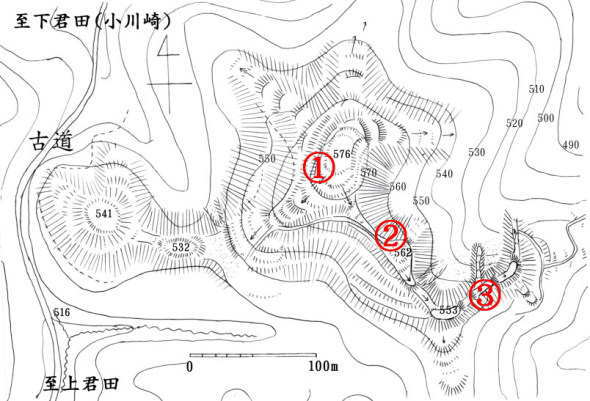

小川崎館(高萩市下君田)

上君田城砦群、5つの城館があるが、最後に残ったのがこの小川崎(こがさき)館である。

でもこの館、上君田ではなく下君田に属するらしい。

2023年12月2日、ようやく攻略に成功した。

ちなみに本館攻略を以て、「松岡地理誌」掲載全城館の攻略完了となった。めでたしめでたし。

北下、下君田小川崎地区から見た館跡の山、比高150m。

この上君田城砦群、5つあるが、主城の寺山館がまあまあ、後は城館何だか、よく分からないような物件ばかり。

何も知らされず山に登ったら多分、城館だとは気が付かないかもしれない。

これらの城館のうち4つは街道沿いに立地しており、攻撃を受けたらどうにもならないようなものばかり。

でも、山中に逃げ込めば命は何とか助かるはず・・・てな物件である。

この小川崎館は他の4城館と違い深い山中にある。

標高は576mある。攻めにくい場所にあり、文字通り避難施設である。

しかし、深い山の中、ってことは行きにくいってことである。

てなことで攻略が一番最後になってしまったという訳である。

それに行ったことがある人の証言だと「ただの山、遺構なんかない。行っても無駄。」とのことである。

そんなんでズルズル今まで。

でもただの山で何もないことをこの目で確認しなくちゃ終わらない!(しつこいねえ)で、意を決して、攻略に挑んだ。

ルートは古道らしい道をたどれば行けそうであった。で、心配はその道が存在しているか?

である。ここは標高500mの過疎の小盆地、道なんか荒れて自然に帰っているのではないかと思った。

棘のある低木が密集していたら万事休すである。

でも、道は荒れつつはあったが、ちゃんと歩けた。

途中から山に突撃したら行きつくことができた。

おりから12月、下草も少なく山もすっきりしている。

肝心の山であるが、城館という意識がなければ、ただの山にしか見えない。

|

|

|

| ①ここが山頂。削平されてはいるが・・ただの山に近い。 |

②南東に下る尾根筋には曲輪のような場所もある。 |

③北東側に下る尾根筋には段々に曲輪のようなものが。 |

よく見るとピーク部は削平され、平坦地①になっているし、帯曲輪のような場所②もある。

ただし、曲輪の縁が風化しているのか、どこまで曲輪と言えるか捉えにくい。

北東側、大塚神社方面に下る尾根筋③が比較的整備されているようであり、尾根筋の切岸もはっきりしている感じである。

この方面が大手の登城路、避難路だったようである。西側を古道が通り、古道を見下ろす標高541mの山の上が削平され広くなっている。

ここも城域と思われる。北下の小川崎地区からは古道を通り、避難したものと思われる。

この館には敵に攻められて逃げ込んだという伝承がある。

確かに逃げ込むにはいい場所である。

おそらくそういう場合も想定し、平坦化して曲輪を造り出す等、整備は事前にしていたようである。

さて、その逃げ込んだという時期であるが、おそらく、山入の乱で佐竹氏が弱体化した頃、文明17年(1485)頃、岩城氏が里美地方に攻め込んで、占領しているが、里美には上君田から攻め込んでいるものと思われる。

この時のことではないだろうか?

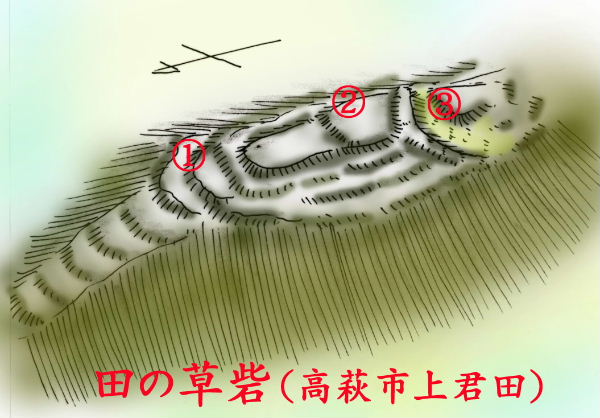

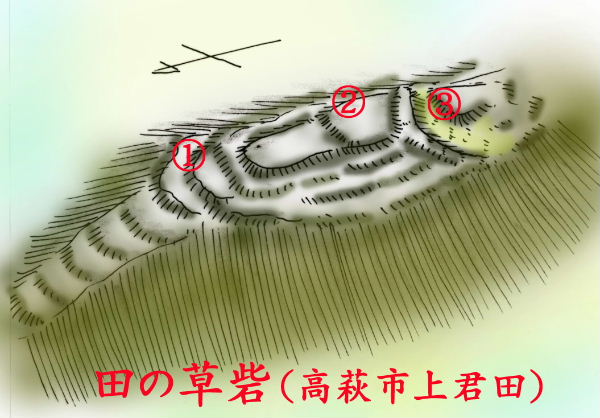

田ノ草砦(高萩市上君田)36.7917、140.5844

上君田の中心城郭寺山館の東南約800mに見える落葉樹に覆われたずんぐりした山が田ノ草館である。

館は南東から北西に延びた独立状の山にあるが、この山、2つに分かれた団子状である。

その北側部分の山にある。

この部分の山塊は長さが約250m、幅が150mの大きさである。

↑ 西側から見た城址のある山

最高部の標高は511m、比高は45m、東西は急斜面であるが、北側は緩やかである。

館には先端部、北側から登る。もちろん道はない。

しかし、広葉樹に覆われた山のため、冬場は落葉してスッキリしている。

笹竹が多いが下草も少なく登るのにはそれほどの支障はない。

緩やかな斜面部に曲輪や堀などはない。

山頂近くになると段々状になった部分①が確認できる。

曲輪と推定されるが、風化しているようであり曖昧な感じである。

山頂部②山頂が主郭なのだろうが、ほとんどただの山である。

比較的平坦であるが、余り削平した感じはない。

南側に堀③があるが、深さは1m強程度に過ぎない。

西側に竪堀状に下って行く。

堀の先、南側は高度を下げるが特に何もない。

ほとんど自然の山と言ってよい。

|

|

|

| ①山頂北側に微妙な段差がある。曲輪か? |

②山頂の平坦地、一応、主郭なのだが? |

③主郭南側の唯一の城郭遺構、堀切。 |

でも、ここの字名が「ジョウネー」である。

多分、「城内」か「城根」がなまったものと思うが、城館に係る地名であり、城館は存在していたのだろう。

でも遺構から見てもここは物見台程度のものだろう。

ここに旗を立てているだけで、寺山館への直接攻撃は多少けん制できるかもしれない。

↑ 砦西下から見た西にある主城「寺山館」

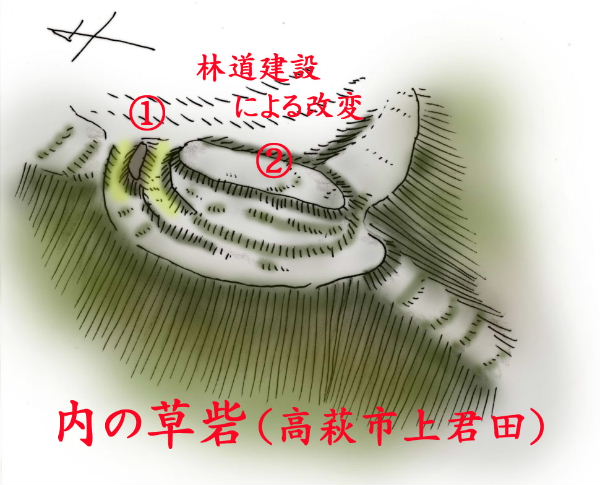

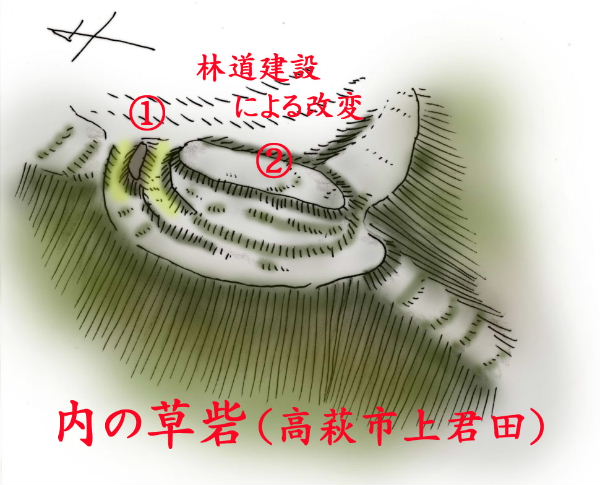

内の草砦(高萩市上君田)36.8033、140.5800

寺山館の北約700m、里美牧場や里美の谷の北端、上の台館、明神峠方面に向かう街道筋にある。

山の標高は531m、比高35mの大したことのない山にある。

ただし、地図の上では・・・。

↑西下から見た城址。こちらの面はタラの木と野ばらで鉄壁の防護がされている。背後の左側から攻略するしかない。

何もなければ突撃すればあっと言う間に攻略できる。

と、ところがそうは都合よく行かない。

まず、獣避けの高圧電線を乗り越え、川を横断、山斜面にとりつく。

ところが斜面、木が切られ野バラ、タラ等、棘のある草木でビッシリ。

どうにもならず撤退。

しかし、林道があるというので北側から林道を通ってアプローチ。

かなり遠回りになる。

しかも、館付近は小竹等の藪状態。

やっと唯一の遺構である二重堀切に到達。

小さいものである。飛び越えられる程度の規模に過ぎない。

|

|

|

| ①唯一の城郭遺構の二重堀切。小せえ! |

②一応、ここが主郭。平坦にはなっているけど。 |

城址から見た主城、寺山館。左端の部分 |

あとはひたすら藪。

チンケな二重堀切を見るために、苦労して訪城するほどの価値はない。

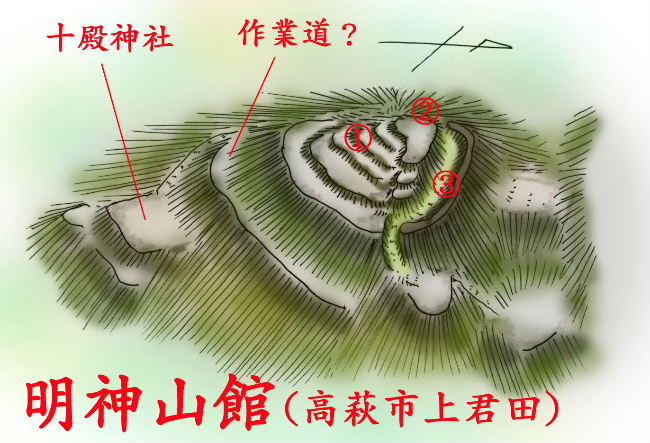

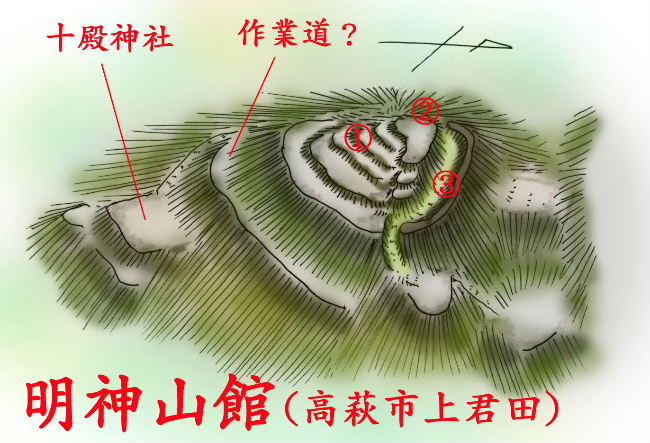

明神山館(高萩市上君田)36.7933、140.5727

寺山館の南西600mほどにある十殿神社のある比高50mほどの山が館跡という。

標高は540mである。

|

|

| 県道227号線沿いにある十殿神社の鳥居 |

中腹に建つ十殿神社の社殿。ここも城域だろう。 |

さて、登ってみたのだが、山頂②はただの山、周囲に帯曲輪のような平坦地①がある。

山頂北下約3mに横堀③が約30mに渡り巡り、虎口または竪堀が下る。

その下には曲輪と推定される平坦地がある。

南側の中腹にある十殿神社社殿のある20m四方ほどの平坦地、ここも曲輪であったようである。

ここの標高は503mである。

ここから山頂までの傾斜は緩く、途中に帯曲輪のような場所があるが、道跡の可能性もあり、何とも言えない。

館の南側で西の里美の谷にある行石館方向に向かう街道と大能経由で高萩、常陸太田方面への街道が交差する。

この街道筋を押さえる物見台程度のものであろう。

|

|

|

| ①山頂南側の帯曲輪・・・なのだが・・分からん。 |

②ここが山頂、径約5mに過ぎない。 |

③山頂北下約4mに横堀が約30mに渡り巡る。 |

横堀を持つだけ寺山館以外の他の3城館よりは少しまとも?である。ここだけは「館」(たて)とした。

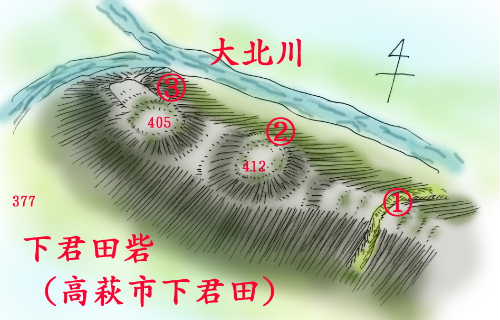

下君田砦(高萩市下君田)36.7997、140.6031

王塚(大塚)神社や岩松院がある下君田の中心部の小盆地の「宿」地区の東の山にある。

この山、東から西に突き出し、北下を大北川が流れ、西下を上君田方面から流れ出る支流が流れ、結構要害性が高い。

Ⅰ、Ⅱの2つのピークがある。

↑ 西側、王塚神社前から見た城址

南の道路脇から直登、道路位置の標高が377m、山頂が412mなので比高は35m、しかし、急坂なのできつい。

山頂部のピークⅠ②は径15mほどか?緩やかになっており、どこまでが曲輪なのか分からない。

ここが南東側のピークである。 |

|

|

|

|

| ①唯一の城郭遺構、堀切が竪堀となって下る。 |

②標高412mのピーク上は平坦、なだけ! |

③北西端のピーク、ここも平坦なだけ。物見の場だろう。 |

|

南東側に4m下ると鞍部となり、その先に堀切①がある。

これが唯一の城郭遺構である。

一方、山の先端、北西側に向かうと鞍部があり、その先が平たいピークになっている。

ここが2つ目のピークⅡ③である。さらにここから北西に腰曲輪が突き出る。

ピーク状は比較的平坦ではあるが、整地された曲輪という感じではない。

総じて、君田地区にある堀切1本しかない城館と同じようなものである。

ここで戦う意図はない。敵襲をこの山間の小盆地内に知らせたら速やかに退避するという運用をしたのであろう。

この山からは高萩と塙を結ぶ県道111号線と上君田と石岡を結ぶ県道22号線が見え、これらの街道は塩の道でもあったので街道監視の城館であろう。

|

一方、西に見える山の先端には王塚(大塚)神社がある。

この境内も高台にあり、小盆地全体がよく見渡せる。

|

|

| 県道22号線前の王塚神社の参道入口 |

王塚神社本殿、なかなか渋い。 |

ここは神社境内ではあるが、物見の場としての機能もあったと思われる。

なお、神社背後の尾根を行けば小川崎館であり、退避の掩護をする場でもあったと思われる。

小川崎館には寺山館の城主宇野氏が逃げたという伝承があり、その時、下君田砦や王塚神社の物見が機能した可能性があろう。

おそらくその時は文明17年(1485)頃、岩城氏が大塚氏を下し、里美を制圧した時だったかもしれない。

王塚神社の境内の石碑に由来が以下のように書かれている。

「延喜式年(902)出羽湯殿山権現の分霊を鎮斉したのが始まりとされ、湯殿山大権現または王塚権現とも云う。

当初は石の社に始まり、紋は菊花十六単片で皇塚神社の号称であった。

その他は明治21年に遷宮された時の棟札や、大正4年の素人相撲大会の木片にも 我があり大正9年の大鳥居が建立された時に、王塚神社に諸般の事情により改称されたものと思われる。

当時の記念碑や社前の大旗にも王塚の同号が記されて 現在も利用・使用されている。

昭和に入り大塚神社に改号されたが、この度の立替えを期に王塚神社に改号する。

市内有数の古社であり、境内には茨城県指定天然記念物の大杉・大樅があります。

高萩市指定無形文化財のきさらがあり毎年祭礼に獅子舞が奉納され、氏子の子孫繁栄・五穀豊穣・無病息災・家内安全を祈願し地域の隆盛発展の心の拠り所として崇められております。

ささらの先達様・露払い役は湯殿山修験者が務めていたと云われておりますが現在は地元の若衆が代役を果たしている。」

王塚神社のささら舞いは、永禄年間(1558~1570)から400年以上続く伝統芸能で、高萩市の無形民俗文化財に指定されている。

雄獅子2匹と雌獅子からなる三匹獅子舞はめずらしく、こどもたちが 三角形になって鳥居前と拝殿所で舞い奉納する。

ささらは神に奉納するとともに、村人たちの娯楽として伝えられ、また厄除けとしての役目も果たしました。

例祭として五穀豊穣、子孫繁栄を祈願して奉納される。

神社境内には県指定天然記念物・樹齢500余年のスギとモミの木があり、スギは高さ約45m、根周り8.6m(幹周り6.8m)、モミは高さ約40m、根周り8m(幹周り5m)の巨木が数本ある。

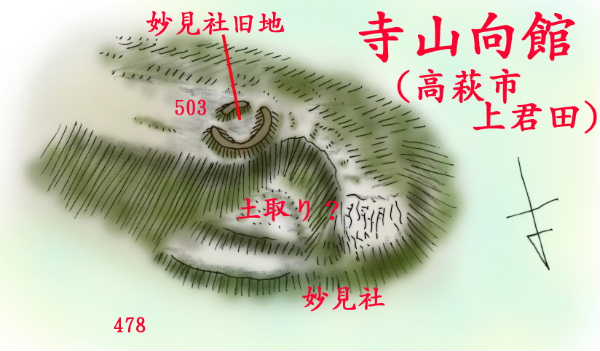

寺山向館(高萩市上君田)

高萩市の上君田には上君田城砦群として5つの城館がある。

ここが塩の道の重要な場所であった証拠であるが、主城の寺山館以外は堀切1本程度の物見の砦レベルの城館ばかりであるが、寺山館の前は「宿」という地名で文字通り宿場があった。

この生産性の低い上君田の領主宇野氏や住民は馬などによる運送業で生計を立てていたと思われる。

|

↑ 寺山館の麓から見た南東の城址がある山

その中心地「宿」の南東に南東から北西の寺山館方向に突き出た比高20mほどの山がある。

先端下の「妙見社」がある。 |

文字通り寺山館の向かいに位置する。

その妙見社、この山の上にあったものを下に下したものという。

山の上だと祭祀や社の管理が大変だからであろう。

その妙見社のあった旧地が城館らしい。

|

そこは直径約10m、高さ約1mの土塁が円形に覆い、南と東に土塁の切れがある。

標高は503m、土塁の周囲は特段、何もない。

これをどう見るか?

確かに社の周囲に土塁を回す例はある。

この付近では里美の羽黒山城、愛宕山館、十王の高原妙見館、大子の塩沢砦などである。

神社に伴う土塁の可能性もあるし、城館の土塁を転用した可能性もあり、この形式を以て城館とは言い切れない。

ちなみに松岡地理誌には、この妙見社について記述はない。

伝承が途切れている可能性もある。

ただし、ここの場合、背後、南東側以外の全ての方向の眺望が抜群であり、寺山館と宿場が目の前である。

この立地と眺望から、ここに物見の砦を置いても不思議ではない。

また、近隣の田の草砦、内の草砦も簡素な構造であり、そこは共通点である。

果たして、ここが城館なのか、違うのか? |

|

|

| 妙見社旧地、石の祠だけが残っている。知 |

周囲を高さ1mの土塁が覆い、土塁間に開きが2か所ある。 |

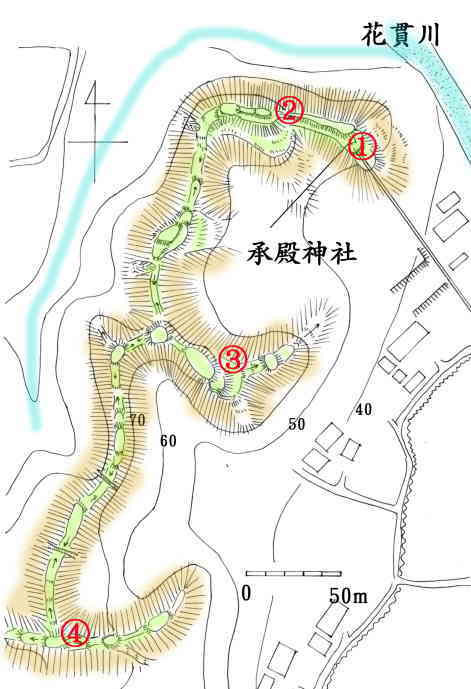

山小屋城(高萩市秋山)

高萩駅から西に3km、県道10号線が花貫川を渡る西側の山が城址である。

山には承殿神社があり、標高は60m、比高は30m、北側から東側を花貫川とその支流が流れ、天然の水堀となっている。

山の西側はジメジメとした谷津、南側が山に続く。

|

その神社境内が城址である。

しかし、そこまで行くのが大変。車で行けないこともないが、道が狭く、駐車も大変である。

南東下に鳥居があり、石段を登って行くと社殿の地①となるが、狭い。

西に一段高い盛り上がり②があり、社殿裏からは尾根状の道がある。

北側は土塁となっている。

山全体が杉林であるが管理された状態ではなく、荒れていてジメジメしていて冬場以外は歩ける状態ではない。

↑北東側、花貫川の対岸から見た城址。 |

|

|

| ①承殿神社社殿、境内はかなり荒れている。 |

②北西側に物見台のようなピークがある。 |

ここからは北方向と東方向の眺望が優れ、防衛体制もばっちりである。

こちらの方面には龍子山城や島名城がある。

距離的には龍子山城の大塚氏の支城と言われるが、想定する敵はこの方面である。

逆に十王、山尾城の佐竹氏重臣小野崎氏が大塚氏に対して築いた城であったとも思える。

参考:余湖くんのホームページ

山小屋城(高萩市大字秋山)2023

「松岡地理誌」にも城館として掲載されており、字名の「山小屋」、ずばり城館を表す。

なので、由緒正しい城館なのであるが・・・・。現地を見た限り、ほとんど城館らしい遺構は見られない。

承殿神社①付近が城だというが、確かに物見台のような場所②がある。

↑南東側、花貫川の堤防から見た城址。右端部が承殿神社。

|

|

| ①西側から見た承殿神社、土塁状の尾根(左)が延びる。 |

② ①の撮影場所の後ろ側に土壇がある。 |

|

|

この城は龍子山城の大塚氏が山直城の小野崎義昌と戦った時、大塚氏は島名城に陣を置き、山小屋城に伏兵を置き、小野崎勢を引き込んで破ったという伝承を持つ。

伏兵というので既成の城では分かってしまうので、ただの山に兵を隠したというこのなのだろうか、それなら城郭遺構がそれほどなくても不思議ではない。

花貫川が水堀の役目を果たし、神社南側の山は複雑に尾根と沢が入り組み、攻めにくいのは理解できる。

この城に行ったのは2004年だった。

神社付近が何となく城っぽいことは感じたが、その先は藪であり、それ以上行かなかった。

2023年12月に神社から南側に延びる尾根を進んでみた。

尾根上は歩きやすくなっているが、アップダウンがあるだけで堀切等は確認できなかった。

若干、平場が広く、腰曲輪が2段あり、道がついている場所③があったが、これが城郭遺構かは何とも言えない。

|

|

| ③神社南側のピーク部には曲輪のようなものが2段ある。 |

④山最南端のピーク、平場であるが、城域ではないだろう。 |

山は南に続き、尾根が延びているので進んでみる。

途中、堀切のようなものが2か所あったが、尾根を横切る道と思える。

最南端のピーク部④は東西に長く広いが、やはり城郭遺構とは思えなかった。

ただし、このような場所なら兵を置くことは可能である。

おそらく、この城に兵を隠したとしても1部隊、200人程度が限界だろう。

「伏兵」を置き、なら十分ありえる話ではある。

島名城(高萩市島名字小屋)

高萩駅から南西2kmほどの島名地区にある鏡神社のある丘が城址である。

この丘、比高は東側からは30mほど、長さ南北300mほど。

全体が森なので遠くからも目立つ。

鏡神社付近がもっとも城らしい雰囲気があるが、この部分の規模は小さい。

神社社殿の地は15m四方程度の広さ、北に突き出したような部分がある。

南側は鞍部のようになっている。

その南側、花貫川付近までも城域であったようである。

神社南のピークに、近世は庄屋屋敷があったという。 |

|

|

しかし、例のイバラで行けるものではない。

ここにも堀が存在するらしいが、城の遺構であるか分からない。

おそらく改変を受けているのであろう。

さらに南側の宗教団体の施設の場所も城域だったようである。

|

「松岡地理誌」では、鎮守府将軍源満の子、滝(多気)兵部実基が天徳3年に築いたと書かれているが、あくまで伝説だろう。

おそらく龍子山城の大塚氏の支城というのが妥当であろう。

上君田城砦群位置図

上君田城砦群位置図