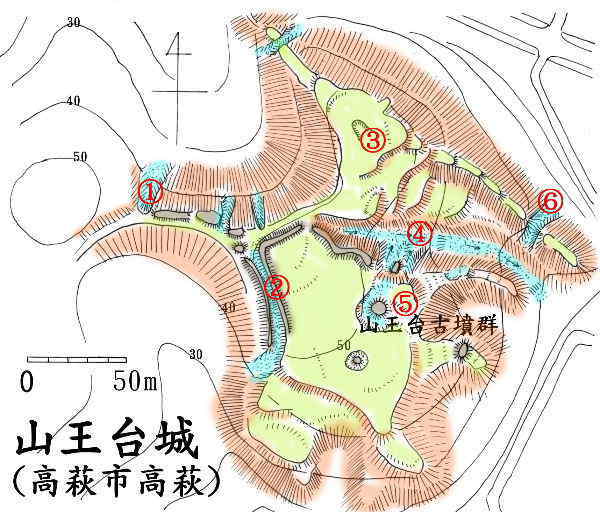

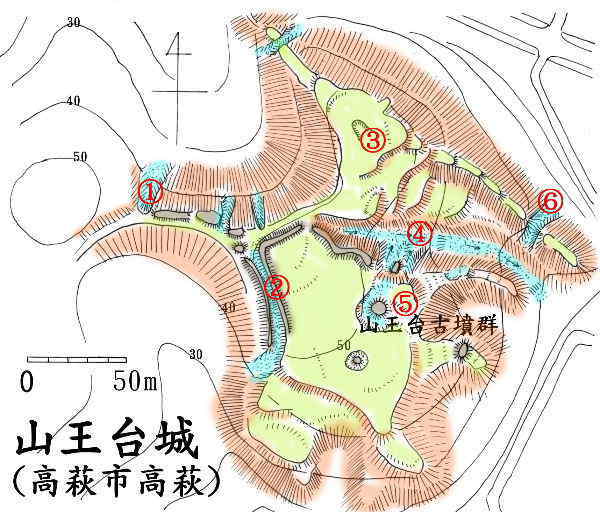

山王台城(高萩市大字高萩)36.7188、140.7103

高萩高校の北東の裏山にある。

↑ 北東下の交差点から見た城址

この山の標高は46~47m、西側が尾根になって続くが、残る3方向は急傾斜である。

形としては「団扇」形に近い。

しかし、山頂部は平坦であり、東西約80m、南北約200mの平坦地となっている。

さらに南北2つの部分に分かれる。

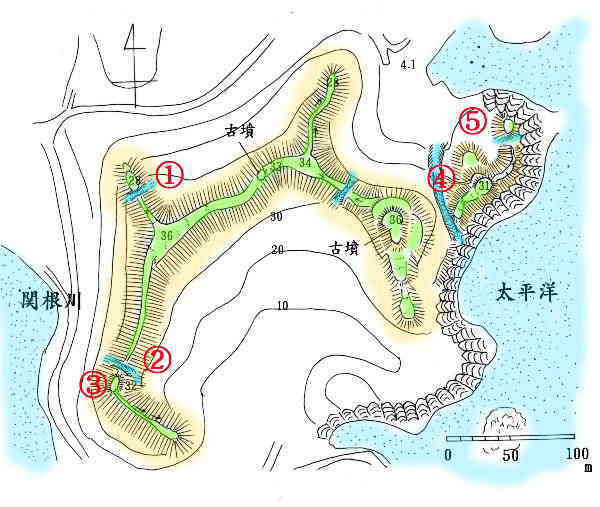

南北間には自然の谷を利用した大きな堀切④が東に下る。

城郭遺構は西側に繋がる通路状の尾根部分に集中し、その尾根筋は北側が土塁となっており、堀切が2つある。

西端の掘①は片竪堀になっているが、これは自然地形を拡張したものであろう。

そして東側の広い平場との接続部に横堀②を置き、平場側に土塁が構築される。

西に続く尾根筋を警戒している。

|

|

|

| ①西端の堀切は北側に竪堀になる。 |

②東側の平坦部の西側を横堀が覆う。 |

③北側の曲輪内部は若干の凹凸はあるが比較的平坦である。 |

一方、それ以外の方向にはほとんど城郭遺構らしいものは見られない。

また、南側の平坦地には古墳(円墳)⑤が2つあり、周囲に周溝も確認できる。

これらを三王台古墳群と言うが、古墳を改変したような形跡はない。

曲輪は南北に分かれ、古墳のある南側は平坦部が約50m×80mの広さ。

北側③の曲輪の平坦部は約40m×50mの広さ。周囲には段々状の曲輪が構築される。

南北2つの曲輪の間を竪堀④が下るが、これは自然の谷津を利用したものであろう。

北側の曲輪から南東下に尾根が下り、末端近くに堀切⑥がある。

|

|

|

| ④南北の曲輪間を竪堀が下る。 |

⑤南側の曲輪内には円墳が2基あるが、改変を受けていない。 |

⑥北側の曲輪から南東下に下る尾根にある巨大堀切。 |

以上の状態からこの城は未完成とも思えるが、伝承もないことから陣城と考えるのが妥当であろう。

北の丘の上には龍子山城の支城の1つである「リュウガイ古屋敷」がある。

永禄11年(1568)小野崎氏が龍子山城の大塚氏を攻めているが、その時の小野崎氏側の陣城がここであったのではないだろうか?

高戸北城と高戸南城(高萩市高戸)

常陸国太平洋沿岸には古代から沿岸航路が存在し、戦国時代も海運に係る城館がいくつかあった。

那珂湊の館山城、湊城、日立の久慈城、要害城、新城館(会瀬館)、北茨城の大津三峰館がそれらである。

しかし、新城館と大津三峰館との間には海運に係る城館が確認できていなかった。

そのような城館を探してみると高萩の高戸海岸に着目される。

ここは関根川の河口部にあたり、久慈川河口にある久慈城、里根川河口にある大津三峰館と同じ立地なのである。

しかも「北城」「西城」という地名がある。

2022年12月25日、北城の南東の海岸部にある独立した山の海側を調査した。

しかし、平場や堀のような場所(切通し?)はあるが、それらが城館遺構かどうか判断するまでには至らなかった。

一方、北西側の西城の北側に南に突き出た尾根状の山がある。

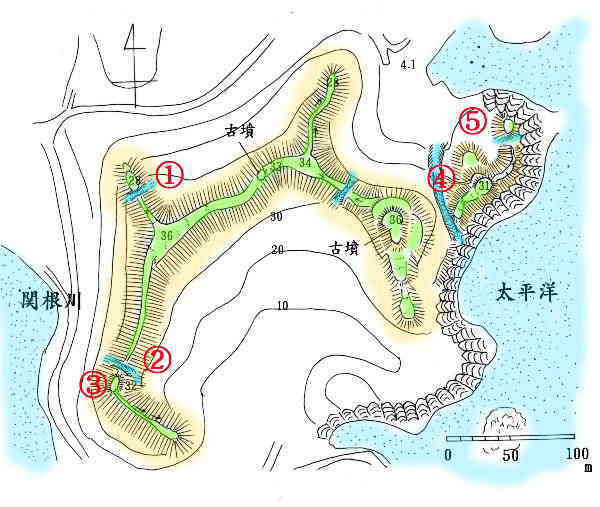

ここにあるのが高戸北城である。位置は36.7249、140.7246である。

東側を旧陸前浜街道が通り、崖がむき出しとなり道が急カーブする急坂部分を「万葉坂」と言っている。

この坂を登ると高戸霊園があり、松久保工業団地がある。

↑西側、里根川の堤防上から見た高戸北城

城址には万葉坂の標識がある崖面の南側から上がる。

そこが竪堀の末端部なのである。

この竪堀①はS字を描くように登り、尾根上で堀切となる。

山の西側は急斜面である。

|

|

| ①二郭北側の堀、登城路を兼ねていると思われる。 |

②本郭と二郭間を東に下る竪堀 |

城はこの堀切を北端とし、南側に2つの曲輪が展開する。

堀切のから北側の二郭は長さ南北約35m、幅最大約10mの小さい規模で、東側に腰曲輪がある。

この部分は竪堀に接続しており、大手曲輪とも言える。

このことからこの竪堀は登城路を兼ねていたと考えるのが妥当であろう。

|

|

| ③本郭南の平場、平坦で広い。ここが城の中心。 |

④本郭北側にある土壇、物見の櫓台跡だろう。 |

二郭の南にかなり埋没している堀切があり、斜面に竪堀②が下る。

この南側が本郭である。「へ」の字型をしており、全長は約70m。北端に高さ約3mの土壇④がある。

物見台であり井楼櫓などがあったのかもしれない。

土壇上には半月状の低い土塁が巡り、南が坂虎口のようになっているので祠があったようである。

おそらく廃城後、立てられたと思うが、城が現役の頃からあったのかもしれない。

土壇の南側③は約40m×15mの広さがあり、平坦である。

ここが城の中心部であり、建物があったと思われる。

さらに本郭の南東側に細尾根Ⅲが付き出し、2本の堀切があり、先端にピークがある。

この城からは北西に龍子山城が見え、狼煙などで連絡が取れる立地である。

龍子山城の出城と考えるのが妥当であろう。また、陸前浜街道を抑える役目もあったであろう。

おそらく南側の水田となっている低地まで関根川が入り込み港であったのであろう。

西城、北城は港が都であり、港の管理者でもある城主の居館があったのであろう。

↑現在の標高から推定した当時の水面。港は北城の西、西城の南にあったのではないだろうか?

しかし、この城からは海岸部にある山で海は見えない。

海はどこで監視していたのか?そこで海岸部の山を再調査した。

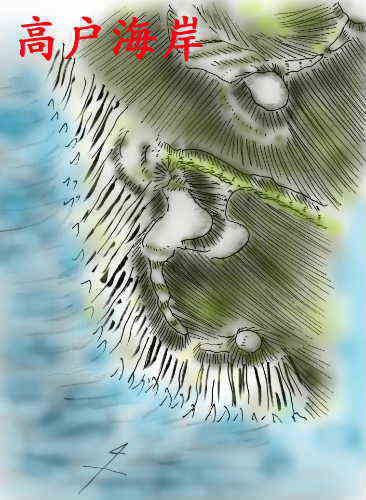

この山は「離山」とか「大止屋」とか呼ばれる。

↑南側、里根川河口部から見た高戸南城、左のピークに②、③の遺構がある。右側が太平洋。

この山、400m四方ほどの独立した山であり、山頂部が人手型またはH型をしたような尾根が延び、標高は30~36mで、多少のアップダウンはあるが非常に歩きやすい。

西側の最高箇所の位置は36.7196、140.7257、東側の三角点のある場所は36.7197、140.7276である。

高戸南城縄張図

高戸南城縄張図

海に面した東側は崖になっており、鵜の捕獲が行われていた。

東日本大震災で崖はかなり崩落した。

かつては遊歩道が通っており、その一部が残っている。

|

|

|

| ①西に派生する尾根にある堀切。 |

②南に派生する尾根にある堀切 |

③②の堀切の先にある物見の場と考えられる小曲輪 |

北西端部は高戸小浜海岸方面に通じる切通しが造られ、山の北西端部が独立した状態になっている。

前回は東側を調査したのみであるので、今回は西側を調査した。

その結果、西側部分でも尾根状に延びた枝部分に堀切①が、南に延びる尾根にも堀切②と曲輪状の平場③が確認できた。

このため、前回調査で確認した東端部の平場(物見台)⑤西側の堀切状遺構も堀切④であったと結論付けられる。

なお、近代、ここは鵜を捕らえる場でもあったため、海に面した崖部に行くため拡張しているようである。

|

|

| ④東端部を仕切る堀切 |

⑤東端部の物見台(下のイラストの場)遠景

先に掲載した山の写真を反対側から撮ってます。 |

しかし、尾根上が比較的広くなっている場所はあるがいずれも整地された感じはなく、鋭い切岸もなかったため、城の中心となる曲輪と断言できる場所は確認できなかった。

自然地形の平場に小屋を建てた程度であったと思える。

以上からこの山には本格的城郭はなかったが、物見台があったのである。

ここを高戸南城と呼ぶべきであろう。この程度の城だった理由としてはこの山が独立した山であり、包囲されやすく、いざという時に脱出が困難だからではないだろうか?

往々にして独立した山は城を置くには非常にいいように思える。

しかし、意外とたいした規模の城郭がない。

それは上記の理由ではないだろうか?山なので天然の物見台という利点しかないのだろう。

さて、この城の主は誰であろうか?

残念ながら記録は見つからない。

ただし、ヒントはある。

高戸北城の東にあるかん(字が出ない「王」偏に「官」)沚(かんしゃ)神社である。

変わった名前の神社である。字もまず読めない。

松岡地理誌や水府志料の記述によると

「永和元年(1375)千葉氏一族、平重正が当地にきて「館ノ坊館」に住む。子が手綱太郎(龍子山城にいた者とは時代が違い別人)は妙見菩薩を守り神にする。

これより前、近江佐々木氏の一族、落合小太郎が修験となり、小衝院と名乗る。

手綱氏の祈祷を担当するが、手綱氏が衰退すると妙見社も壊れ、小衝院に統合する。

永正3年(1506)、高戸の鎮守神としてかん沚大明神を名乗る。

天正3年(1574)、伊達輝宗が岩城領に侵入し、大塚親成も岩城氏に加勢して出陣し勝利、

戦後、小衝院は勝軍山城岸寺と名を改め、大塚氏、岩城氏が寄付をした。」(口語訳)

この記述によればかん沚神社は城岸寺を併設した修験道場であったようである。

ここに登場する落合氏が高戸を取り仕切っていたのかもしれない。

当然、領主である大塚氏とも関係が深く、そもそも修験者は武士でもある。

この者が高戸北城の城主であり、港を管理していた可能性がある。

そのかん沚神社に行ってみたが、修験道場の雰囲気がある。

社殿は岩盤を削って建てられている。

社殿の裏の尾根は段々で曲輪状、陸前浜街道を高戸北城と挟むような位置関係にある。

どことなく砦のような感じである。

|

|

|

| かん沚神社拝殿、岩盤を削った地に建つ。 |

神社の裏(上)は段々の平場になっている。曲輪のよう。 |

神社から東に向かうと海、平場があるが物見台か? |

海側に行くと海が見える平場がある。

ただし、居館を置くような場所はなく、居館は北城地区内にあったような気がする。

海に沿って尾根が南に張り出しており、平場のような場所があるが、海側の崖が3.11でも崩落したこともあり、昔の光景とは変わっているようである。

ここに海を監視する物見台があったかどうかは何とも言えない。

2023年1月23日、下の記事をアップした。

「城ともなんとも判断できない。」と書いたが、3月20日、山を広範囲に調査した。

そしたら堀切がいくつかあり、平場もあった。

つまり「ここは城だった」のだ。とりあえず、修正しないでそのまま記事を残しておきます。

高戸海岸(高萩市大字高戸)36.7191、140.7274

古代から太平洋沿岸には航路が存在し、古代には海路により鹿島神宮や金砂神社を祀神とする民が渡来し、南北朝時代には北畠親房が海路、奥州に行こうとし遭難して常陸に流れついている。

戦国時代には岩城氏の軍が山入の乱で弱体化した佐竹氏を攻撃するため、水軍で現在の東海村付近に上陸し、村松虚空蔵を焼き討ちしている。

港があり、港間を結んだ航路が存在しており、その船に兵を載せれば水軍になる訳である。

当然ながら海辺にある城は水運や水軍に係る施設であろう。

那珂湊の港城、久慈城、日立要害城、新城館、滑川浜館がそれにあたるであろう。

しかし、そこから北に行くと分からなくなる。

海辺に城館がないのである。

大津港にある三峰館程度しか該当しそうなものがない。

どこかに存在しているのではないかと探してみると高萩の高戸海岸にある山など可能性があるように思えた。

さらにここの集落名が「北城」というのである。

この山、独立した山であり、頂上部に平場があるようなのである。

西側から南側を関根川が流れ、城だったら水堀の役目を果たす。

なお、関根川の約2㎞上流が龍子山城である。

↑ 山の上は藪で写真を撮っても何じゃこりゃ、山頂から海を覗き込むと・・・・

そこで突撃してみる。

結構、急な山である。

標高は最高箇所で35m、海に面した部分は浸食により断崖絶壁である。

かなり、崩落している可能性もある。

確かに平場はあった。

いつの時代のものか分からないが、海を見るためのものには違いない。

|

Yahoo地図に写る高戸海岸の山。独立した山である。

左のイラストは山の右側(東側)を北側から見たイメージ図。

穴だらけの島は右上に写る。

左上の集落名が「北城」、左下に写る川は関根川。 |

漁業に係るものか?戦国時代の沿岸航路監視と水軍に係るものか?

はたまた太平洋戦争における監視台なのか?

何ともいえない。

なお、海岸沿いに有名な穴がある島がある。船を置いたのか、魚具倉庫なのか分からない。

太平洋戦争での「震洋」の基地という説もあるが、どうもこの説は都市伝説のようである。

なお、本物の震洋の基地が大津港、平潟港にあったそうである。

城とも何とも判断できないが、せっかく行ったので掲載しておきます。

誰か、調べてくださいな。

能仁寺(高萩市上手綱)36.7350、140.6957

常磐自動車道高萩ICから県道67号線を高萩市街地方面に南東に約1㎞行くと、右手南側に独立した山が見えて来る。

この山、一辺約300~350mの三角形をしており、標高は54m、比高は約40m、東の中腹、標高29mの平場に能仁(のうにん)寺がある。

↑東から見た能仁寺の山、完全な独立峰である。中央右に本堂が見える。

寺の来歴は以下の通りである。

大宝年間(701-704)に役小角(えんのおづぬ)によって創建され、貞観5年(863)に慈覚大師(円仁)が再建したといわれる。

平安時代には同市内の大髙寺と共に高萩地方を代表する寺院となったが、一時、荒廃し、澄円ちょうえんが再興。

次の亮珍の代建久3年(1192)に龍子城主手綱太郎の祈願所になる。

↑山の東側の中腹に建つ能仁寺

手綱氏没落後は大塚氏の保護を受け、室町から戦国時代にかけて末寺や門徒を増やし興隆するが、大塚氏が移封され、佐竹氏が秋田に去り、水戸藩領になると、徳川光圀の寺社改革によって末寺を失い勢い衰える。

一方で元禄年間(1688-1704)には光圀によって本尊の修繕や堂宇の改修も行われている。

|

|

山の南斜面の下部は墓地になっているが、寺本堂の西側は平場があるが、建物等はない。

かつて、ここには朝香神社があったという。

光圀の寺社改革はこの朝香神社がターゲットにされ、関根川の北の対岸に移された。

|

|

| ①本堂西、朝香神社があった場所 |

②北西に延びる尾根にある堀切 |

これにより、朝香神社と能仁寺一体の修験の場であったが、分離されることで修験の場としての機能はなくなった。

この光圀の寺社改革、前の支配者佐竹氏の影を消去する、非生産階層である僧侶・神主を生産階級、主に農民に移行させる等、いくつかの目的があるという。

かつては修験者は軍事力の一旦を担っていたという。そのため、修験の場、修験道場は城郭を兼ねている場合が多い。

例えば小里富士山館、金砂山城(西金砂神社)、東金砂山(東金砂神社)は修験道場であり、城館でもある。

したがって、修験の場であったここも城館ではないのかと推定し、城館遺構を探してみた。

|

|

| ③南に延びる尾根にある堀切 |

④本堂裏の尾根にある堀切 |

すると推定通り、堀切や平場が存在するのである。

山上部はT型をしており、フラットで比較的歩きやすい幅約2mの尾根が続く。

最高箇所は平場があるだけであり、建物があったかは分からない。

北西端部には曲輪と堀切が存在する。

また南西部にも2本の堀切が、寺本堂の北西にも堀切が存在する。

これらは三角形をした山の3方を見張る物見台であり、簡易な構造ではあるが、ここも城館であったと言える。

おそらく龍子山城の出城の役目もあったのであろう。

ただし、簡易な遺構であり、独立した山なので包囲されると脱出もできなくなり危機状態に陥る。

奇襲を察知し防御体制の準備や避難の時間稼ぎを目的にしたものだろう。

安良川館(高萩市安良川)36.7127、140.7056

塙古館とも言う。

平安末期治承4年(1180)源頼朝の佐竹征伐後、この地を与えられた工藤祐経の一族、宇佐美祐茂が築城した。

その後、代々宇佐美氏が居館するが、龍子山城の大塚氏の勢力が大きくなるとその家臣となる。

さらにその大塚氏も勢力を拡大する佐竹に従属する。

佐竹氏による大塚氏の折木城移封に同行することで廃館となったが、近世、水戸藩はこの地に陣屋を置いていた。

館のある地は高萩市民会館西側の標高約30mの丘であり、現在、高萩小学校の敷地となっている。

↑ 南から見た館跡。比高は30~35m、高萩小学校の校舎が建つ丘の上。右端下が安良川古屋敷跡となる。

|

この館には何度も訪れている。2022年12月調査依頼があり、何度目かの訪問となったのだが、やっぱり、かつての姿は再現できない。

あまりにも変わり過ぎているのである。

東西60m、南北100m程度の大きさで大手は南側にあったらしい。

館の遺構はほとんど分からないが、小学校の東側には帯曲輪の跡らしいものが残るが、これが本来のものであろうか?

小学校の北側の道は掘底道のようである。土塁を崩してかなり埋めているのであろう。

北西側に安良川八幡宮がある。松岡地理誌に絵図が載っているが、現状では館の姿を再現することは不可能に近い。

小学校にした時、かなり削平が行われているようである。

南側に大手道があったようであるが、その痕跡は失われている。

八幡宮側が高く、防衛上不利のように思えるが、信仰のため一段高い場所に置いたのであろう。

居住と政務が目的の性格であり、最低限の防護程度しか考慮しておらず、戦闘は想定していないのであろう。

|

以前の記事

安良川館(高萩市安良川)

平安末期治承4年(1180)源頼朝の佐竹征伐後、この地を与えられた工藤祐経の一族、宇佐美祐茂が築城した。

その後、宇佐美氏が居館し、大塚氏の家臣となり、大塚氏の折木城移封に同行することで廃館となったが、近世、水戸藩はこの地に陣屋を置いていた。

館のある地は高萩市民会館西側の丘であり、現在、高萩小学校の敷地となっている。

東西60m、南北100m程度の大きさで大手は南側にあったらしい。

館の遺構はほとんど分からないが、小学校の東側には帯曲輪の跡らしいものが残り、小学校の北側の道は掘底道のようである。

北西側に八幡宮があるが、その周囲にも土塁のような感じである。

|

|

|

|

| 東から館址を望む。腰曲輪がある。 |

館址北側の道。堀の名残か? |

小学校北側。土塁のようなものがある。 |

小学校西の土塁跡。道は堀跡。 |

安良川古屋敷(高萩市安良川)36.7097、140.7070

松岡地理誌に横町にあったと記され、東は民家に連なり、南に土手、北に堀、西は田と書かれる。

この場所、高萩市民会館の国道461号線を挟んで南側付近である。

残念ながら、松岡地理誌には絵図が欠落している。このため、再現に支障が出る。

南から見た屋敷跡、一段と高いは畑の切岸が屋敷の遺構という。下の水田の位置に堀があったのだろう。

左の赤っぽい建物は高萩市民会館。 |

|

|

屋敷跡西側の切岸と堀跡。 |

|

昭和50年の国土地理院の空中写真に写る屋敷跡付近。

ある程度の形は残っており、屋敷の規模が推察できる。 |

標高は約7m。

安良川館の南東下約200mの至近距離にある。

方形館だったようであるが、北側に堀があったとされるがその位置が分からない。

おそらく北西の折がある部分から東に延びていたのではないかと思うが?

それ以外の3方向については切岸、堀跡が残り、範囲は推定できる。

西側の水田からは約2.5m高い。

ここは陸前浜街道と花貫川沿いの里美方面に向かう街道(塩の道)の分岐地点であり、関所のような施設だったのかもしれない。

高戸南城縄張図

高戸南城縄張図