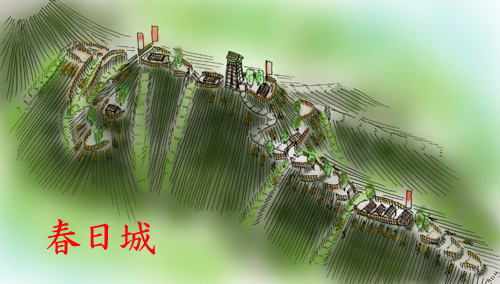

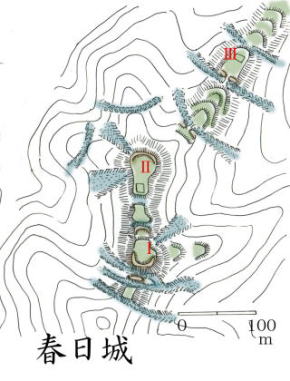

幃晹忛偲幃晹巵娰乮嵅媣巗乮媽朷寧挰乯晍巤帤幃晹乯

崙摴142崋慄晍巤壏愹擖岥岎嵎揰偐傜導摴150崋慄傪澍壢嶳曽柺偵栺係倠倣撿壓偟偨幃晹廤棊偺撿惣偺嶳偵抸偐傟傞丅

偙偺嶳偼晍巤愳偵惣偐傜彫彅戲偑崌棳偡傞応強偵撿惣懁偐傜敿搰忬偵旜崻偑撍偒弌偰偍傝丄偦偺枛抂晹偵抸偐傟傞丅

榌偺幃晹巵娰偑偁傝丄搚椲偑巆傝丄杧愓偑摴楬偵側偭偰偄傞丅

100m巐曽傎偳偁偭偨傛偆偱偁傞偑丄搚椲偼杒懁偲惣懁偵彮偟巆傞掱搙偱偁傝丄巆傝偺晹暘偼戭抧偲敤偵側偭偰偄傞丅

| 撿惣偐傜尒偨幃晹巵娰愓 | 杒搶懁偵巆傞幃晹巵娰偺搚椲丄摴楬偑杧愓丅 | 杒搶抂偵巆傞幃晹巵娰偺楨戜丠愓偺搚椲 |

|

壓偺幨恀偼娰愓乮嵍偑搚椲丄摴楬偑杧愓乯偐傜尒偨忛毈偱偁傞丅 偦偺杒懁偺岞柉娰偵幵傪抲偒丄嶳偵岦偐偆丅 搶懁偺曟抧偐傜擖偭偰峴偔摴傕偁傞偑丄杒偐傜搊傞摴傕偁傞丅 杮妔晅嬤偐傜搶偲杒偵懡偔偺抜乆偑揥奐偡傞偑丄搶偺悶栰晹暘偼偳偆傕敤偺愓偺傛偆偱偁傞丅 |

|

杮妔偐傜搶偲杒偺係抜傎偳偺暯応偼杮暔偱偁傠偆丅 嬋椫娫偺愗娸偺岡攝偑慺惏傜偟偔丄崅偝傕係倣傎偳偁傞丅 偟偐偟丄400擭埲忋傪宱偰丄傎偲傫偳晽壔偟偰偄側偄偺偑惁偄丅 忋偺抜傑偱傛偠搊傞偺偑崱偱傕嬯楯偡傞丅 杮妔偲偦偺1抜壓偺嬋椫偺愗娸嘆偵偼愇偑偁傝丄彮側偔偲傕庡妔晹偼愇奯憿傝偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅 杮妔嘇偼嫹偔25m亊15倣傎偳偵夁偓側偄丅 撿懁偵崅偝俁倣傎偳偺搚椲偑偁傞丅 偙偺搚椲乮楨戜丠乯偺忋偵偼愇偑懡悢尒傜傟丄愇奯憿傝偱偁偭偨偐丄搳愇梡偲巚傢傟傞丅 偦偺搚椲偺撿懁丄旜崻懕偒偺晹暘偵偼怺偝5倣偺杧嘊偑偁傝丄偦偺撿偵懕偔旜崻嬝偵偼掕斣偺係廳偺杧愗嘋偑抲偐傟丄杧愗偐傜扜杧偑幬柺傪壓傞丅 偙偺扜杧偑柺敀偔丄晛捠偼扜搚椲偲偲傕偵杧偑壓傞偺偱偁傞偑丄扜搚椲偺搑拞偵暯応偑偁傞偺偱偁傞丅 偙傟偑摉帪偺傕偺偐丄屻悽偵夵曄偝傟偨傕偺偱偁傞偐偼暘傜側偄丅 憤偠偰偙偺忛偼丄搶偵偁傞擔岦忛偲傛偔帡偨忛偱偁傞丅 忛偺楌巎偼晄柧偱偁傞偑丄幃晹巵偺抸忛偲偄偆丅 |

|

弔擔忛偲弔擔娰乮嵅媣巗乮媽朷寧挰乯杮嫿乯

媽朷寧挰拞怱晹偐傜導摴151崋慄偵擖偭偰澍壢嶳曽岦偵憱峴偡傞偲杮嫿偺廤棊偑偁傞丅

偙偺廤棊偵撿惣曽岦偐傜嶳偑撍偒弌偟偰偄傞丅偙偺嶳偑忛毈偱偁傞丅

忛偺偁傞応強偺昗崅偼890倣丄榌偐傜偺斾崅偼170倣丅

嶳傠偔偵乽峃崙帥乿偑偁傝丄偙偙偵幵傪抲偐偣偰傕傜偆丅

偙偺帥偑嫃娰乽弔擔娰乿偱偁傞偑丄側偵傕側偄丅

忛愓偵偼廐梩恄幮偑偁傝丄愭抂晹偺捁嫃偺偲偙傠偐傜嶲摴傪峴偗偽椙偄偺偱偁傞偑丄偙偺摴偑偲傫偱傕側偄摴丅

傑傞偱奟偺傏傝偱偁傞丅

| 偦傟傛傝丄帥偺惣懁偵惍旛偝傟偨搊傝摴偑偁傝丄偙偙傪峴偗偽丄庒姳墦夞傝偵偼側傞偑丄奟搊傝傪偡傞偙偲側偔忛傑偱峴偗傞丅 偙偺摴傪峴偗偽丄昗崅820倣偺応強偵擻晳戜偺傛偆側寶暔偑偁傞嬋椫嘨偵弌傞丅 偙偺嬋椫嘨偼挿偝60倣丄暆20倣傎偳偁傞峀偔暯扲側嬋椫偱丄搊傝岥曽柺偵杧愗偑偁傝丄搊岥曽柺偺旜崻幬柺偵抜乆忬偺嬋椫偑揥奐偡傞丅 堦曽丄撿懁偺庡妔晹曽柺偵偼搚椲偑偁傝丄杧愗嘆偑偁傞丅偒傟偄扜杧偑嶳偺幬柺傪壓傞丅 撿懁偺庡妔曽柺偺旜崻偼搊傝偲側傝丄彫嬋椫偑旜崻忋偵揥奐偡傞丅 庡妔捈壓昗崅860m偺抧揰偵杧愗嘇偑偁傝丄庡妔懁偵搚椲偑偁傞丅 |

|

|

|

|

偙偙偐傜崅偝偱20倣傎偳搊傞偲庡妔晹偱偁傞丅 廐梩恄幮偺寶偮庡妔晹杒抂偺嬋椫嘦偑傕偭偲傕峀偔丄杮妔偺傛偆偵傕巚偊傞偑丄撿懁偺戝擇廳杧愗傪攚屻偵偟偨嬋椫嘥偺曽偑昗崅偑崅偔丄偙偪傜偑杮妔偲尵偊傞偐傕偟傟側偄丅 廐梩恄幮偺寶偮杒抂晹偺嬋椫嘦偼偟傖傕偠宆傪偟偰偍傝丄撿杒50倣丄搶惣嵟戝30倣傎偳偱偁傝丄杒懁偵搚椲偺嵀愓偑偁傞丅 偙偺嬋椫偺撿懁偵怺偝俆倣偺杧愗嘊偑偁傝丄挿偝20倣偺嬋椫丄杧愗嘋丄杒懁偵搚椲傪帩偮嬋椫偲懕偒丄傕偭偲傕崅偄応強偵埵抲偡傞杮妔嘥偲側傞丅 傗傗撿懁偑峀偄梞側偟偺傛偆側宍偺嬋椫偱偁傝丄撿杒25倣丄搶惣嵟戝30倣掱搙偺峀偝偱偁傠偆偐丅 偙偺嬋椫偺撿懁偼崅偝俁倣傎偳偺搚椲偲側偭偰偄傞丅 偙偺搚椲忋偵棫偭偰撿懁傪彍偔偲丄戝擇廳杧愗嘍偑偁傞丅 嵍偺幨恀偼偙偺擇廳杧愗嘍偺杧掙偱偁傞丅偛棗偺偲偍傝偒傟偄偵巆偭偰偄傞丅 搚椲忋偐傜杧掙傑偱偺怺偝偑15倣偼偁傞嫄戝側傕偺偱偁傝丄揤暆偼30倣傎偳偁傞丅 杧愗偐傜偼扜杧偑崑夣偵壓傞丅 側偍丄搶懁偵壓傞扜杧偼俽帤偵榩嬋偟偰偍傝丄杧掙摴傪寭偹偰偄偨壜擻惈偑偁傞丅 偙偺杧愗偺愭偵挿偝20倣偺嬋椫偑偁傝丄傕偆侾偮偺杧愗嘐偑偁傞丅 偦偺愭偵暔尒偺傛偆側僺乕僋偑偁傞丅偙偙偑忛偺撿抂偺傛偆偱偁傞丅 |

尰抧偺夝愢斅偵傛傞偲丄姍憅帪戙弶婜丄擨捗巵堦懓丄擨捗恄暯偺巕丒掑恊偑曐尦偺棎偱妶桇偟丄偙偺抧偵椞抧傪摼偰弔擔巵傪嫽偟偨偲偄偆丅

偝傜偵掑恊偺巕丄掑岾偼彸媣偺棎乮1221乯偺塅帯愳偺愴偄偱愴岟傪忋偘丄屼壠恖偲偟偰偺抧埵傪妋棫偡傞丅

偟偐偟丄愴崙帪戙偵擖傞偲惃椡傪尭戅偝偣丄塱惓嶰擭乮1515乯朷寧巵偵傛傝擨捗巵宯弔擔巵偼柵傏偝傟傞丅

偦偺屻丄弔擔巵偼朷寧巵宯弔擔巵偲偟偰暅嫽偝傟丄偦偺帩偪忛偲側傞丅

愴崙帪戙偵偼丄晲揷巵偵廬偭偨埌揷忛庡偺埌揷乮埶揷乯巵偺忛偲側傞丅

晲揷巵偑柵傃傞偲揤惓10擭乮1582乯埶揷怣斪偑忛庡偺帪戙丄摽愳巵偵梌偟偰偄偨偨傔丄彫揷尨杒忦巵偺峌寕傪庴偗傞丅

怣斪偼偦偺屻丄摽愳攝壓偺晲彨偲偟偰嵅媣傪暯掕偡傞偑丄娾旜忛偱愴巰偟偰偟傑偆丅

榌偺峃崙帥偺応強偑嫃娰偱偁偭偨傜偟偔丄杮嫿偺廤棊偑忛壓挰偱偁偭偨偺偱偁傠偆丅

側偍丄峃崙帥偼怣斪偺巕丄峃崙偑晝偺曥採傪挗偆偨傔偵寶棫偟偨傕偺偲偄偆丅

|

|

|

| 搶偐傜尒偨忛毈丅 | 娰愓偺峃崙帥丅偙偺栧偺嵍庤偐傜忋偑偭偰峴偔丅 | 杧嘆偼扜杧偲側偭偰嶳傪壓傞丅 嶲摴偐傜扜杧傪尒忋偘偨丅 |

|

|

|

| 嬋椫嘨丅幨恀庤慜偵搚椲偑偁傝丄杧嘆偑偁傞丅 | 嬋椫嘨偐傜嬋椫嘦偵岦偐偆旜崻忋偵偼 彫嬋椫偲 杧愗嘇偑楢懕偡傞丅 |

嬋椫嘦撪晹丅廐梩恄幮偑寶偮丅 偙偙傪杮妔偲巚偆偐傕偟傟側偄偑丄杮妔偼嬋椫嘥偩傠偆丅 |

|

|

|

| 嬋椫嘦攚屻乮撿懁乯偺杧嘊 | 嬋椫嘥偲嘦偺娫偺嬋椫丅2抜偵側偭偰偍傞丅 | 嵟崅抧揰偵偁傞嬋椫嘥丄偙偙偑杮妔偩傠偆丅 撿懁傪搚椲偑暍偆丅 |

|

|

|

| 嬋椫嘥偺搚椲偐傜撿傪尒傞偲丄愨宨丅 12倣壓偵尒帠側擇廳杧愗嘍偑丅 |

擇廳杧愗嘍偼扜杧偲側偭偰丄S帤傪昤偒側偑傜壓傞丅 | 忛毈丄嵟撿抂偺杧愗嘐 |

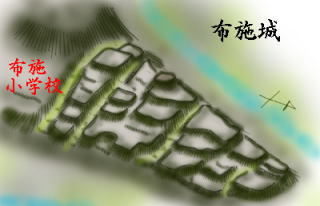

揤恄椦忛乮嵅媣巗乮媽朷寧挰乯揤恄乯

朷寧忛偐傜撿撿惣侾倠倣丄朷寧巗奨抧傪夘偟偰斀懳懁丄嫤榓彫妛峑偐傜杒搶偺朷寧巗奨抧偵岦偗偰墑傃傞嵶挿偄戜抧偺愭抂晹暘傪棙梡偟偨忛偱偁傞丅

偳偙傑偱偑忛堟偱偁傞偐偼椙偔暘偐傜側偄偑丄嫤榓彫妛峑晅嬤傑偱忛堟偱偁偭偨偲偄偆丅

偦偆偡傞偲挿偝1km傕偁傞戝偒側忛偲偄偆偙偲偵側傞丅

偟偐偟丄嫤榓彫妛峑廃曈偼悈揷抧懷偲側偭偰偍傝丄壀愭抂晹偵堚峔偑尒傜傟傞偺傒偱偁傞丅

偙偺嵶挿偄壀偼嫤榓彫妛峑晅嬤偺昗崅偑750倣丄偙偙偐傜壀愭抂晹偵偐偗偰偩傜偩傜偟偨壓傝偵側偭偰偍傝丄愭抂嬤偄昗崅730乣740倣偺晹暘偵庡梫晹偑偁傞丅

壀偺椉懁偺孹幬偼偗偭偙偆媫偱偁傞丅壀偺忋偼傎傏暯扲偱偁傝丄嫤榓彫妛峑晅嬤偱偺壀偺暆偼300倣掱搙偱偁傞丅

壀偺搶傪幁嬋愳偑棳傟丄導摴151崋慄偑捠傞丅偦偙偺昗崅偼710倣丅惣偼敧挌抧愳偑棳傟丄導摴152崋慄偑捠傞丅偦偙偺昗崅傕710倣掱搙偱偁傞丅

偪側傒偵朷寧巗奨抧拞怱晹偺昗崅偼670倣傎偳偱偁傞丅

偦偟偰壀偺愭抂晹乮偙偙偵偼忛妔堚峔偼側偄傜偟偄丅乯傪崙摴142崋慄偺愗捠偵側偭偰偄傞丅

忛偺堚峔偑巆傞偺偼丄枮彑帥偺惣懁偺壀傛傝杒偺晹暘偱偁傞丅

偟偐偟丄偙偺晹暘丄錗偱偁傝丄偍傑偗偵栰錕錘偑枾廤偟偨忬懺偱偲偰傕枮懌偵曕偗側偄丅

忛愓偵偼堦搙丄嫤榓彫妛峑偺慜偺摴傪偁偑傝丄悈揷偲側偭偰偄傞壀偺忋偺摴傪杒偵峴偔丅

偡傞偲摴偼搑愗傟丄偦偺愭偵偼敤偑偁傝丄偝傜偵偦偺愭偵椦偑偁傞丅偙偙敤偺晹暘偺搶惣偑崢嬋椫偵側偭偰偄傞丅

偝傜偵敤偑搑愗傟偨応強偵暆20倣傎偳傕偁傞敔杧嘆偑偁傞丅

杧偼偐側傝杽傑偭偰偄偰丄敤偐傜偼俁倣掱搙偺怺偝偟偐側偄偑丄偦偺愗娸偑愇奯側偺偱偁傞丅

杧傪墶抐偡傞偲丄搚抎偑偁傞偑丄偙傟偼搚椲偺堚峔偺傛偆偱偁傞丅戝栘偑偁傝丄愇偺釱偑偁傞丅

| 偙偺嬋椫嘇偼暆偑20倣傎偳偱偁傞偑丄搶惣偼100倣嬤偄丅杒懁偵怺偝係倣傎偳偺杧嘊偑偁傞丅 偙偺愭偼栰錕錘偑枾廤偟偨錗偱偁傝丄撍擖晄壜擻偱偁偭偨偺偱丄妋擣偱偒偨偺偼偙偙傑偱丅 乮偳偆傕壀偺搶懁偺墢偐傜擖傟偦偆偱偁傞丅乯 嵶挿偄忋晹偑暯扲側戜抧偺愭抂晹傪棙梡偟偨僆乕僜僪僢僋僗側棫抧宍懺偺忛偱偁傝丄壀偺廃埻偑怺偄扟偵側傝丄愳偑棳傟偰偄傞椙偄忦審偺応強偵偁傞丅 |

|

|

|

|

| 撿曽偺嫤榓彫妛峑慜偐傜尒偨忛毈丅 戜抧愭抂傑偱偼侾噏傎偳偁傞偑丄偙偺嶣塭 埵抲傕忛堟偱偁偭偨偲偄偆偺偱偲偰偮傕側偔 峀戝側忛偱偁傞丅 |

嵍偺幨恀嶣塭応強偐傜杒偵恑傓偲戜抧愭抂偵 嬤偯偔丄偙偺晅嬤偵傕杧偑偁偭偨傜偟偄丅 惓柺偺惵偄壆崻偺憅屔偺愭偵堚峔偑巆傞丅 惓柺偺嶳偼愺娫嶳丅 |

嘆偺杧偱偁傞丅暆20倣丄挿偝搶惣100倣偲偄偆 嫄戝側傕偺偩偑丄偐側傝杽杤偟偰偄傞丅 |

|

|

|

| 嘆偺杧偺愗娸偵偼愇奯偑巆偭偰偄傞丅 | 嘇偺嬋椫丅撿懁偵柺偟偰搚椲偑偁偭偨傛偆偱 偁傝丄嵀愓偑巆傝丄搚椲忋偵釱偑偁傞丅 |

嘊偺杧偱偁傞偑丄嶚偱偝偭傁傝暘偐傜側偄丅 |

戜抧懕偒偺撿懁偝偊丄幷抐偡傟偽傛偄栿偱偁傞丅偨偩偟丄杊塹惓柺偺挿偝偼偐側傝挿偔丄彫恖悢偱偺杊塹偼柍棟偱偁傠偆丅

媡傪尵偊偽丄峀偄偨傔丄戝惃偺恖娫傪廂擺偱偒傞丅

峴孯拞偺孯惃偺廻忛偲偟偰偼嵟揔偐傕偟傟側偄丅

壀愭抂偐傜偐側傝撿偺嫤榓彫妛峑晅嬤傑偱忛堟偱偁偭偨偲偄偆偙偲偐傜丄廻忛偱偁偭偨岞嶼偼戝偒偄丅

摉慠側偑傜棙梡偟偨偺偼丄怣擹怤棯夁掱偵偍偗傞晲揷孯埲奜偵偼側偄偺偱偼側偄偩傠偆偐丠

忛偼晲揷巵怤棯埲慜偐傜懚嵼偟偰偄偨丅摉慠丄忛庡偼朷寧巵堦懓偱偁傞丅

偙偺忛偑乽屆朷寧忛乿偲偄偆愢傕偁傞丅

晍巤忛乮嵅媣巗乮媽朷寧挰乯晍巤乯

朷寧巗奨偐傜怴朷寧僩儞僱儖傪捠偭偰搶偺晍巤愳増偄偺扟丄擖晍巤抧嬫丄晍巤彫妛峑偺杒懁偺嶰妏宍偺戜抧偑忛愓偱偁傞丅

怴朷寧僩儞僱儖偐傜偼丄撿撿搶700倣偵埵抲偡傞丅

搶懁偵晍巤愳偑棳傟傞掅抧偺惣偵埵抲偟丄惣傪晍巤愳偺巟棳偑扟傪憿傞丅

偙偺俀偮偺愳偵嫴傑傟偨戜抧偱偁傞丅晍巤彫妛峑杒偺摴偑惣懁偺掅抧偵壓傞愗捠偟偑杧愗偱偁傞丅

偙偙偺杒偵岺応偑偁傞偑丄偦偺撿懁偺敤偼孍傫偱搶偵壓偭偰偍傝丄忛偺撿抂傪暘抐偡傞杧愓偺傛偆偱偁傞丅

偙偺戜抧偼撿杒300倣丄搶惣200倣偺嶰妏宍傪偟偰偍傝丄斾崅偼20倣傎偳偱偁傞丅

|

惣懁偼奟丄搶懁偑娚幬偱偁傝丄搶懁偺幬柺傪抜乆忬偵嬋椫偑憿傜傟偰偄傞丅偙偺嬋椫偺傎偲傫偳偼敤偲戭抧偵側偭偰偍傝丄嬋椫偺愗娸埲奜丄忛妔揑側暤埻婥偼姶偠傜傟側偄丅 |

|

|

|

|

| 彫妛峑偺杒偺偙偺愗捠偟偼杧愓 | .惣懁掅抧懁偐傜尒偨忛毈 | 嬋椫愓偑崱傕抜乆敤偲側偭偰巆傞丅 |

栴搱忛偲揤摽忛乮嵅媣巗乮媽愺壢懞乯栴搱乯

愺壢屛偺惣偺昗崅俈俀俉倣丄斾崅俆係倣偺壀偵偁傞丅

搶偺榌偑栴搱偺廤棊偱偁傝丄搶偺揤摽忛懁偺壀偐傜尒傞偲壀偑抜乆忬偵側偭偰偄傞堎條側岝宨偑栚偵擖傞丅

| 杒懁偑愲偭偨宍偱撿杒偵300倣傎偳偺挿偝偑偁傝丄暆偼90倣傎偳丅壀偼5抜傎偳偵側偭偰偄傞丅 偙傟偑嬋椫偺愓傜偟偄偑丄峩嶌偱偐側傝夵曄傪庴偗偰偄傞傛偆偱偁傞丅 報徾揑偵偼惣懁偵偁傞晍巤忛偵帡偰偄傞丅嫃娰傪寭偹偨忛偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅 乽忛暯乿乽忛屗乿乽捛庤乿側偳偺抧柤偑巆傞丅 撿懁偼戝偒側愗捠偟偺摴楬偵側偭偰堚峔偼攋夡偝傟偰偄傞傛偆偱偁傞丅 栴搱巵偺忛偱偁傞丅栴搰巵偼朷寧巵偺堦懓偱丄宑榓尦擭乮1181乯偺墶揷壨尨偺崌愴偱偼栘慮媊拠偵廬偄愴偭偨偲偄偆婰榐偑巆傞丅 愴崙帪戙偵偼偙偺晅嬤偺埌揷巵側偳彫崑懓摨條丄晲揷巵偵廬偄丄晲揷巵柵朣屻偼丄摽愳巵偵廬偭偨偲偄偆丅 |

栴搰忛偺搶偺壀偑揤摽忛偱偁傞丅忋偺幨恀偼栴搰忛偐傜尒偨揤摽忛偱偁傞丅

栴搰忛偺弌忛偱偁偭偨偲偄偆丅

杒懁偺摴楬偐傜搊偭偰峴偔偑丄塃忋偺幨恀偺傛偆偵偨偩偺嶳丄

忛妔堚峔傜偟偄傕偺偼妋擣偱偒側偐偭偨丅