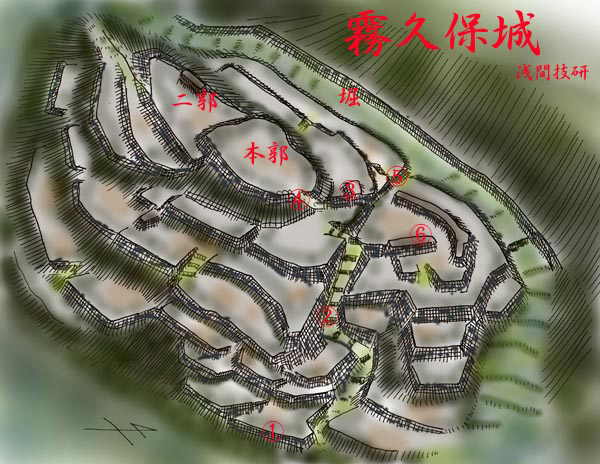

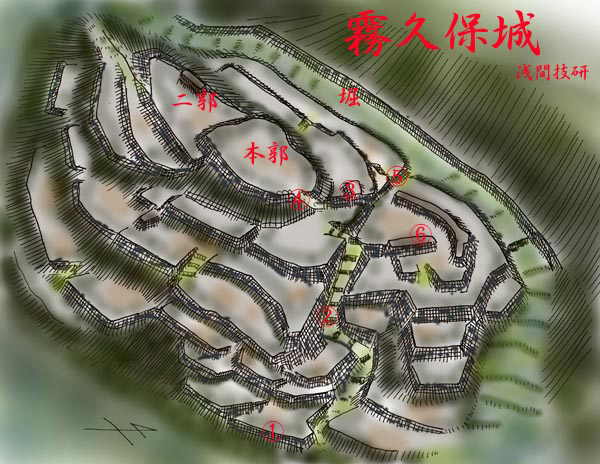

霧久保城(小諸市乙)

あっと驚く石垣の城。

こんなのあるの、知らんかった。

場所は上信越自動車道小諸ICの南西1.5㎞。

国道18号線押出交差点から南方向、布引大橋方面に向かうと浅間技研の工場がある。

その南東、せせらぎ団地、東の山が城址である。

浅間技研から続く尾根が南東に突き出て先端部が高くなった部分を利用している。

浅間技研のある山との間の鞍部は堀で分断している。

比高は35m程度である。

城域は150m四方程度の輪郭式の山城である。

|

南に千曲川が流れ、対岸は枡形城である。千曲川の中世の水運がどうなっていたのか分からないが、枡形城とともに千曲川の水運を管理する城だった可能性がある。

ただし、この城、石垣の城という点で周囲の城とは全く雰囲気が異なる。

唯一、共通性を感じるのは富士見城である。

石垣といっても、近世の高石垣ではなく、土留程度の低い石垣であり、これは戦国時代のものである。

おそらく富士見城、同様、第一次上田合戦時あるいはその前の北条氏との抗争時にに徳川軍により整備されたものではないかと思われる。

城址を整備すれば大したものになると思うが、肝心の城址は崩壊した石垣と藪の世界である。

残念である。

城には東側から上がる道がある。

雨上がりの日、この城に突入した。

しかし、運動靴じゃ行動は限られる。すぐに床上浸水になってしまうのである。

いきなり石垣①があるが、良く積まれすぎている。

多分これは曲輪を畑として使っていたころのものではないかと思う。

しかし、登り道はかつての登城路だったようであり、S字に曲がりながら上がって行くが、両側が石垣②になっており、横矢がかかるようになっている。

でも、石垣の崩壊が激しい。

主郭部付近は石垣③、⑤が段々になっているが、高さは1m程度しかない。

この付近の石垣もかなり崩れている。 |

|

|

|

| ①最下段の石垣は畑昨用に整備したものか? |

②登城路沿いにある段々の曲輪の石垣 |

③本郭北下の曲輪の石垣 |

|

|

|

| ④ 本郭北下の曲輪から見上げた本郭 |

⑤ 土留用と推定される。低い石垣列が続く。 |

⑥北側の曲輪にある石塁 |

この曲輪も畑として使われていたというが、それほど耕作による改変を受けているような感じではない。

石垣の積み方は雑であり、この部分は戦国当時のものではないかと思う。

主郭④は40m×20mほどの広さ。鉄塔が建っている。

浅間技研のある北側の鞍部は堀になっており、切岸は石垣で補強されている。

しかし、何しろ藪である。

藪の中に石垣がある状態で、写真を撮ってもねえ・・映えない。勿体ない。

(参考: 宮坂武男/信濃の山城と館)

耳取城と玄江院館(小諸市耳取)

小諸城の南、4kmにある。

小諸からは県道78号線を佐久市の野沢方面に千曲川に沿って走る。

|

森山西の交差点を過ぎ、皿掛川の橋を渡った場所が城址である。

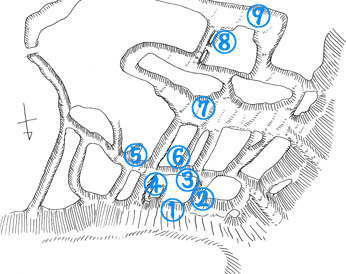

小諸城同様、千曲川の崖を望む崖端城である。

築城は鎌倉時代後期、弘安年間(1278~88)頃、大井氏によると言われている。

大井光長が四男、行氏をこの城に置いたという。

小諸城より築城時期は前であり、この城が小諸城のベースになったのではないかと思われる。

皿掛川に望む北の観音堂曲輪の絶壁①は小諸城以上の迫力である。

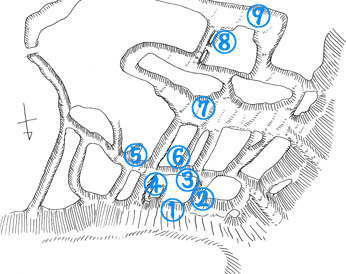

曲輪は10ほどあるが、島状であり、団子状に配置され、その間に堀がある様式である。

かなり広大な城であり、だいたい直径500m程度の城域と推定される。

これは人工的な感じではなく、侵食により出来た自然地形を利用し、一部、加工を加えたものであろう。

縦長の曲輪が多い小諸城とはかなり異なる印象である。

千曲川と曲り掛川に面する北と西は絶壁であるが、東と南は取り立てて障害物はなく、この方面の防御性は?である。

現在は宅地と畑であるが、肝心の部分は民家となって分かりにくい。

さらに県道78号の旧道が観音堂曲輪と荒谷曲輪の間、三郭と馬場間の堀底をとおり、バイパスが観音堂曲輪、二郭、南曲輪を分断し、玄江院曲輪の西をとおる。

東側は外郭近くに堀があり、少し低くなっている。この方面に大手があったらしい。 |

|

|

|

| ①観音堂曲輪の北、曲掛川に面した断崖。 |

②観音堂曲輪内部 |

③観音堂曲輪内部にはこのような穴が・・こわ! |

|

|

|

| ④観音堂曲輪の名の元、観音堂がある土壇 |

⑤荒谷曲輪(左)と馬場間の堀 |

⑥三郭(左)北の堀 |

|

|

|

| ⑦三郭(右)の南側の堀、というより谷、谷津か? |

⑧玄江院東の土塁 |

⑨玄江院南の山門、参道横が堀だったようである。 |

|

当然ながら主郭部は千曲川に面した西側にある。

千曲川の断崖を背に防御の弱い東側、南側に多くの曲輪を配置している。

形式としては梯郭式であり、構造的には小諸城や上田城と同じである。

曲輪と堀の形状は西側部分は把握できるが、東側の集落になっている部分は曖昧である。

大井氏は武田氏に征服されるが、耳取城には武田氏に従った大井氏がそのまま居城していた。

武田氏滅亡時の城主は大井政成であった。

彼はその後、織田氏、北条氏、徳川氏と帰属を変え、徳川旗下の小諸城主 松平康国の家臣となった。

その後、康国の上州藤岡移封に同行してこの地を去り、廃城になったという。

なお、この城の南の玄江院という寺の地は居館でもあったが、耳取城の南を守る出城でもあったようである。

この部分は独立した名称で「玄江院館」とも言う。 |

五ヶ城(小諸市耳取)

耳取北の交差点から南下すると沖電気の工場(三岡小学校跡)がある。

その南側の集落が城址という。

耳取城の支城であり、耳取大井氏の重臣が住んだ館であろうか。

耳取城がすぐ西に当たるので出丸と言ってもよいだろう。

耳取城は東が平坦な台地続きであるため、防衛上の弱点であり、その弱点を補完する性格もあるだろう。

県道141号沿いに三岡招魂社があり、そこが中心部であったようである。

南側に切岸跡と思われる段差が確認できる。

120m×100mが集落の範囲でそれが館の大きさであろう。

その周囲を堀で囲んでいたものと思われる。 |

|

① 城址南側、住宅地が曲輪内、切岸が明瞭に残る。畑が堀跡だろう。

② 城址西側この付近に堀があったと思うのだが。快晴の空に浅間山がきれいです。

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

北ノ城(小諸市耳取北)

小諸市南部千曲川東岸沿いには断崖絶壁の田切地形が発達する。

千曲川に沿って南に延びる県道78号線沿いには、小諸城を始め、田切り地形を利用した七五三掛城、与良城、耳取城など多くの城郭が築かれる。

この北ノ城もその1つである。

城は県道78号線と141号線が合流する森山西交差点から県道78号線を700mほど北上した西側、浅間鋼機という会社の反対側の岡である。

東端にはNTTの電波塔が建つ。

岡には電波塔のやや南側の水田地帯から田切の崖を上がる道を通って行く。

しかし、登った先はただのリンゴ畑、北から南に向けて段々状にはなっているが、土塁とか堀は存在しない。

段々状なので段郭と言えばその通りではあるが。

城としては田切地形のため、北と南から攻撃はできず、西側も急傾斜。

攻撃するとすれば東側からと思われる。

その東を通る県道78号線は堀切跡かもしれない。

耳取城の北を守る出城であるが、この田切地形、特段の加工もせずに城として使えるのが凄い。

ここも城と言わなければただの果樹園としか見えない。

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。) |

|

|

|

| ①城址のある岡の南側は高さ10mの田切の崖 |

②岡内部は果樹園、遠く浅間山と電波塔が見える。 |

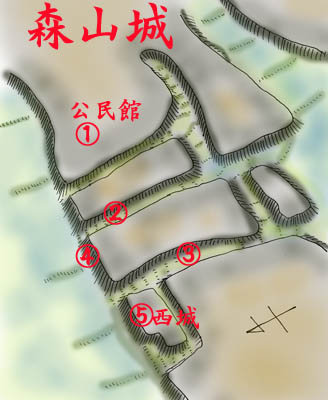

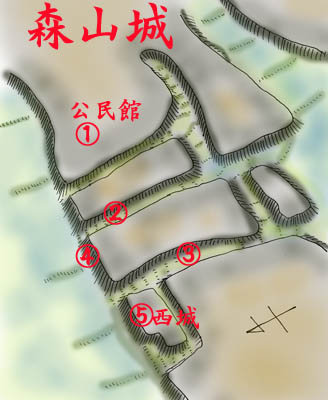

森山城(小諸市森山)

県道78号線と141号線が合流する森山西交差点と県道139号線と141号線が合流する耳取北交差点間を結ぶ県道141号線の北側に位置する森山集落自体が城址にあたる。

|

古くからの集落であり、集落内の道は狭く、車で走るのも怖いくらいである。

この集落も田切地形上の台地に発達したものであり、台地の南北は崖になっている。

岡の南北に堀を掘って区画していたようであり、今では北に下る道路②、③が堀跡として残るくらいしか城郭であった雰囲気はない。

かろうじて城址碑①が公民館に建ってはいるが、城域も不明確である。

ちなみにこの城址碑は城主の子孫が建てたものという。

|

|

| ①公民館の地に建つ城址碑 |

②台地を分断する堀が台地下に下る道として残る。 |

|

鎌倉時代岩村田の大井光長の5男宗光がこの地に入ったが、後に惣領家の兄行光と相反し、兄の代官を殺害したため執権の北条時宗により佐渡に流されたという。

その後、耳取大井氏の家臣である近江出身の守山氏が入り森山と改名して在城。

森山氏は大井氏没落後、武田氏、徳川氏と主を変え、松平康国にしたがって藤岡に移って廃城になったという。

現状ではどの付近に城の主体部が存在したのかも分からない状態である。

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

|

|

|

| ③西城との間の堀跡は道路になっている。 |

④台地北下、低地部はかつては湿地帯だろう。 |

⑤西城を北側から見る。 |

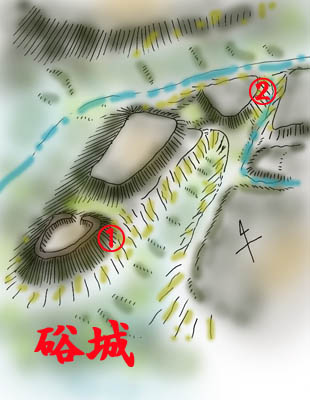

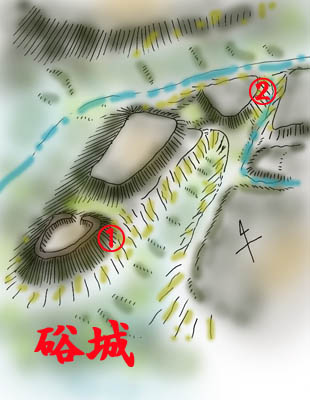

硲城(小諸市耳取)

県道78号線と141号線が合流する森山西交差点から千曲川左岸道路を北に下って行くと道路は山の間を抜ける。

その山が硲城の先端部にあたり、この道路自体が城を削って付けられているのである。

道路の西側が主郭①である。

土砂取りで破壊を受け、遠からず湮滅、いや、消滅するであろう。

かつては45m四方の曲輪であり、周囲を土塁が巡っていたという。

一方、道路の東側が二郭に当たる部分であるが、ここも土取りで壊滅状態である。

その南東側は田切地形の谷が食い込んだ形となっている。

そこで北東側に回り込んでみてようやく最北東端の堀切②を確認することができた。

この城についてはここまでである。

耳取城の北600mの位置にありその出城であろう。 |

|

|

|

| ①東から見た先端部の曲輪、道路で分断され、砂取りがされており、いずれは消滅するであろう。 |

②北東端の岩盤間の堀切は用水路につかわれていた。 |

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

野火附城(小諸市御影新田)

小諸市の東部、佐久小諸JCTから中部横断自動車道が分岐する。

野火附城はJCTの一部となり、分岐した中部横断自動車道の車道となったため南半分が湮滅している。

この城も田切地形を利用した城であり、半島形状の形であったようであるが、北側部分のみが現存している。

東側が「狐っ原」②と言われる場所である。

本来は100m四方ほどの大きさがあったようであるが、今は北半分のみが残る。

内部は平坦な林である。

西側に堀③があるが、ほとんど埋没しており浅い溝または道程度にしか見えない。

北側の崖下から見る④と堀であったことが確認できる。

|

その西側には低い土塁があり先に130m×40~50mの大きさの曲輪が西に突き出ているが、先端部⑤を除くとほとんど藪状態である。

来歴は不明であるが、狐は物見を意味するので物見の砦のようである。

しかし、曲輪が無駄に広い。

軍勢の宿城としても適しているように思える。

|

|

| ①城址北側の田切地形の底、城址側(右)は崖である。 |

②狐っ原内は平坦な林である。 |

|

|

|

|

| ③中央部を分断する堀は埋没が激しい。 |

④ ③の堀は北側の崖面に末端部が明瞭に残る。 |

⑤ 西端部はスッキリしているが何もない。 |

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)