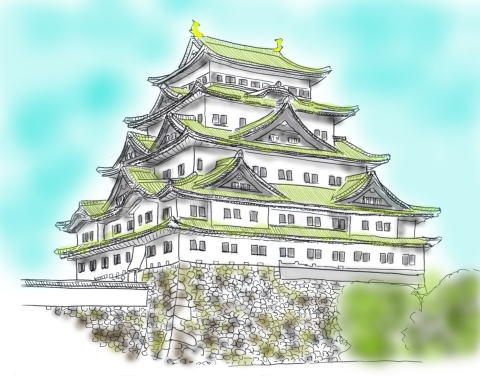

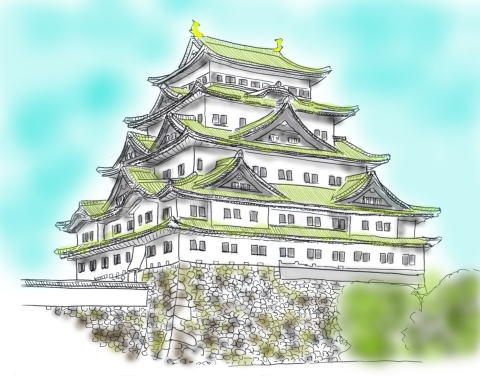

名古屋城(愛知県名古屋市)

名古屋は管理人が学生時代をすごした町。

第三の故郷でもある。(第一が生地、第二が今の居住地)

名古屋城は、言うまでもなく名古屋の象徴。

この城が名古屋自身でもある。

といっても学生時代に城なんか全く興味はなく、行ったのは2回だけ。

ひたすら「パチンコ」に熱中していた。

それもろくすっぽ見ていない。

覚えているのは天守閣のみである。

あと、堀があったか石垣があったか櫓があったかはうろ覚えの状態であった。

城のある名古屋市は完全な平地にあると思われるが、南東部は瑞穂区付近から続く台地であり、その台地の北西端部、庄内川の平地に面した台地突端に城が位置する。

つまり台地北西端に城が位置することになるが、この地形は市街化と地形自体が城に取り込まれているため分からなくなっている。

中世は、この台地の西端と北面は崖で、その崖下は低湿地となっていたという。

西を流れる堀川がちょうど台地下にあたる。

この場所は、北に濃尾平野が一望できる軍事的な要地にあたる。

ここに堀川が運河として掘削され、堀を兼ねるとともに、物資輸送経路でもあったという。

ここに城を築いたのは、今川氏親という。

もともとは今川氏の尾張進出の拠点、「柳ノ丸」という城が名古屋城の起源とされ、今の二の丸付近に位置していたという。

しかし、織田氏の勢力拡大で、天文元年(1532)、織田信秀が奪取、那古野城と改名された。

織田信秀もここを一時、居城とし、織田信長が生まれたのもここであると伝えられる。

のちに信秀は古渡城に移り、那古野城は信長の居城となるが、弘治元年(1555)、信長が清洲城に本拠を移すと廃城状態になったらしい。 |

|

今川氏がここに築城したのは、西側が要害堅固であり、西からの織田氏による攻撃に対する防御を考慮したものという。

この防御思想を踏襲し、徳川氏が幕府開設後、大坂城の豊臣氏などの西国大名に備えて、今の名古屋城を築くことになる。

築城は名人の藤堂高虎、加藤清正があたったという。

そして、ここに家康の9男義直を置き、御三家の1つ、尾張徳川家を興す。

皮肉なことに明治維新では、尾張徳川家はすぐに上方に付き、江戸の宗家を守る機能を発揮することはなかった。

|

この名古屋城の縄張は、曲輪がすべて長方形で直線状であり、極めて単純な作りであり、技巧的な面が少ない。

これは、城の地理を知らない者が篭城しても防御効果を十分に発揮することを考えていたという。

すなわち、臨時に集めた兵だけでも戦える城を目指したともいえる。

そのため、堀や城壁は、築城技術の粋を集めた巨大なものにしている。

形式的には梯郭式であり、その典型的なものである。

本丸を中心に南東に二の丸、南西に西丸(にしのまる)、北西に深井丸を配する。

さらに南から東にかけて三の丸が囲む。

本丸には三つの門があり、南の表二之門と二の丸側の搦手口には、堀の内側に二重の城門で構成される枡形があり、外側に長方形の巨大な馬出を配する厳重なつくりとなっている。

本丸の土塁上には多聞櫓が一周していたという。

天守閣は本丸の北西隅に位置する。

層塔型と呼ばれ、五層五階、地下一階、高さは55.6m(石垣19.5m、本体36.1m)と、18階建ての高層建築に相当した巨大なものである。

高さは江戸城や再興した大坂城の天守閣よりは低いが、延べ床面積は、この2つ天守より広い4,424.5㎡あったという。 |

巨大木造建築である。

400年も前にこれだけの巨大建築物を建てる技術があったということは驚異である。

まさに戦国時代を経て完成された築城技術の巨大展示物でもある。

小天守は二層二階、地下一階構造で、大天守への門櫓の役目もあった。

この天守群は慶長17年(1612)に完成し、以来333年間、名古屋の象徴として建っていたが、第二次大戦で焼失してしまい、昭和33年に名古屋市制70周年記念事業の一環として鉄筋コンクリート造りで再建された。

外観はほぼ昔どおりに忠実に再現しているが、最上層の窓は展望窓としたので、大きなものとしたという。

本丸は、ほぼ正方形をしており、北西隅に天守、その他の3つのコーナー部に櫓があった。

櫓はすべて二層三階建てで、南東の辰巳(たつみ)隅櫓、南西の未申(ひつじさる)隅櫓が現存しているが、北東の丑寅(うしとら)隅櫓は戦災で失われている。

なお、多聞櫓は武具類や非常食を倉庫でもあったが、濃尾地震で破損し、取り壊された。

本丸の内部には本丸御殿があり、発掘が行なわれ、復元するようである。

始めは藩主の居館であったらしいが、二の丸に御殿を建て、そこが居館としたため、ここは上洛する将軍の宿泊所になったという。

ここも戦災で焼失したが、襖の一部(重要文化財)は無事で天守閣に展示されている。

愛知県体育館や庭広大な曲輪が二の丸である。

ここが、那古野城の地でもあるのだが、碑があるだけである。

ここに元和3年(1618)二の丸御殿が建てられ、藩主の居館及び尾張藩の政庁があった。

北東、南西、南東に隅櫓があり、南側中央部に太鼓櫓があったが、北側中央隅部には逐涼閣、北西隅部には迎涼閣と庭園風の亭閣を配置していた。

西と東に門を備え、三の丸と連絡していた。

この門も桝形・二重城門の構造で、多聞櫓で囲まれていたが失われている。

二の丸御殿には多く門があり、表門が南の黒御門である。

さらに不明門、西に孔雀御門、東鉄御門近くには女中門や召合門、内証門、不浄門、本丸東御門馬出し付近には埋門があった。

ここには広大な二の丸庭園があった。愛知県体育館のある場所が馬場跡である。

西丸は名古屋城の大手に位置し、南側に大手門である榎多御門(戦災で焼失し再建されたもの)がある。

ここは米蔵があったという。

|

|

|

|

| 二の丸東側の巨大空箱堀。 |

二の丸東二之門跡。

大相撲夏場所が近く巡業の櫓を

作っていた。 |

二の丸は「那古野城」の跡。

石碑のみが残る。 |

重要文化財、東南隅櫓。

築城当時のものである。 |

|

|

|

|

| 大手馬出(右)東側の堀 |

本丸南側の堀 |

本丸表二之門、重要文化財 |

おなじみ復興天守。本丸御殿の

発掘調査が行われていた。 |

|

|

|

|

大手馬出から見た二の丸大手

二の門。

ここを入ると愛知県体育館である。 |

西の丸から見た本丸西南隅櫓 |

西の丸から見た本丸西南隅櫓

と天守閣。 |

二の丸から見た本丸南の堀と表二之門。 |

|

|

|

|

| 大手馬出の土塁上。 |

西の丸大手門 |

西の丸、深井丸西の壮大な水堀 |

清洲城の小天守であったという深井丸の西北隅櫓 |

本丸の北西の曲輪が深井丸であり、本丸とは不明御門でつながり、西丸とも狭い通路でつながっていた。

北西隅にある三階建ての西北隅櫓(戌亥隅櫓)が現存している。

清洲櫓ともいうが、慶長16年に清洲城の小天守を転用したものという。

外側すべてに多聞櫓を建造する計画であったが、大阪夏の陣が終了したため、櫓以外の郭周囲は土塀を巡らせただけに変更されたという。

ここには、「乃木倉庫」と呼ばれる明治初期の陸軍弾薬庫が残っている。

本丸御殿の障壁画などがここに収められていたため、無事であったという。

1997年、国の登録有形文化財に登録された。

この西の丸の西側と御深井丸の北は水堀であり、ここが台地の切れ目にあたる。

当時も堀の外は低湿地であったようでこの方面の防御は厳重であった。

この部分以外の堀は基本的には空の箱堀であった。

三の丸は愛知県庁、名古屋市役所、県警本部がある官庁街となっているが、家臣の屋敷や神社が建てられていたという。

門付近以外は全て土塁であったという。

さらにその外側に総構を作り城下町を包み込んでしまう予定であったという。

この計画が実現した場合は、西は今の枇杷島橋(名古屋市西区枇杷島付近)、南は古渡旧城下(名古屋市中区橘付近)、東は今の矢田川橋(名古屋市東区矢田町付近)に及ぶ広大な面積を持つはずであったというが実現せずに終わっている。

(Wikipediaの記事、パンフレット等を参考。鳥瞰図は天守閣にある模型を参考に作成。西から見た名古屋城である。)