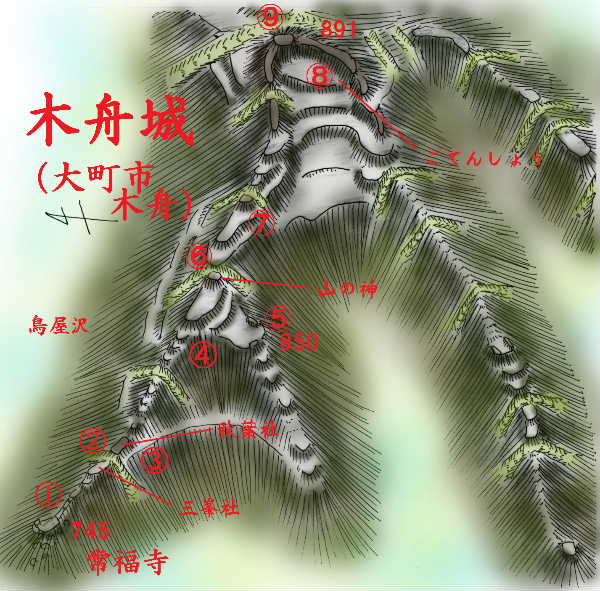

木舟城(大町市木舟)

長野県内最大級の巨大山城であるが、謎も多い。

仁科氏の詰めの城と見て良いだろう。南城と北城に分かれるというが、その境界は曖昧である。

一応、「おてんじょう」がある東の土壇下の堀切までが南城、それから東側、北側にかけてが北城であろうか?

城域としては直径約1㎞程度あるのではあるのではないだろうか?

城がある山からは多くの尾根が延び、各尾根に城郭遺構が存在するがとても見切れない。

結局は大手道と推定される常福寺裏の尾根筋に展開する遺構群程度しか見る時間はないだろう。

麓の集落の標高が725m、南城の最高箇所の標高が891m、城の最高箇所の標高が926.8m、比高約200mに渡り延々と遺構が展開する。

城に行くにはどこの尾根から取り付いても構わないのだが、大手から登るとなるとまず、常福寺裏の尾根を登る。

しかし、尾根に出るまでが大変、崖のような場所を木にしがみついて登る羽目になる。

尾根上には小さな曲輪①があり、人が1人しか通れないような細尾根を登って行く、途中に三峰社がある小曲輪②を経て、堀切③を経て、秋葉社がある曲輪に至る。

この付近から本格的な城域である。

|

|

|

| ①崖をよじ登って行くと小さな石の社がある小曲輪に出る。 |

②細尾根を登るとまた小曲輪。破損した社が・・ |

③本格的な土橋と竪堀が現れる。 |

その先の尾根にはたんこぶのような小曲輪が段々状に積み重なる場所④や堀切を経て、山の神がある曲輪に出る。

この部分は3段になり、西端は40m×20mの広さの曲輪⑤、石垣があり、南端にも石垣の物見台のような場所がある。

ここの標高が850m、すでに比高125mである。

派生する尾根に曲輪が展開する。

そして北端に土壇があり「山の神」が祀られる。

その東側は定番の堀切である。

この部分が西下から良く見えるが、それは城のごく前段部に過ぎない。

通常の山城ならここまでで1つの城の規模である。

|

|

|

| ④尾根に沿って段々状の小曲輪群がある。 |

⑤山の神地区の広い曲輪、初期の本郭がここだろう。 |

⑥山の神が祀られた土壇背後の堀切 |

しかし、この城、その東の尾根に延々と遺構が展開する。

まずは⑦の曲輪があり、尾根に沿って曲輪、堀切が展開していく。

その一方、南側に広い平坦地が現れる。

東西150mほどあり、3、4段に分かれている。

その最上段が「おてんじょう」⑧である。

|

|

|

| ⑦尾根に沿って広く造り込まれた曲輪が展開する。 |

⑧おてんじょう、ここは城主家族の居住場所か? |

⑨南城東端の櫓台を背後の堀切から見る。高さ約15m。 |

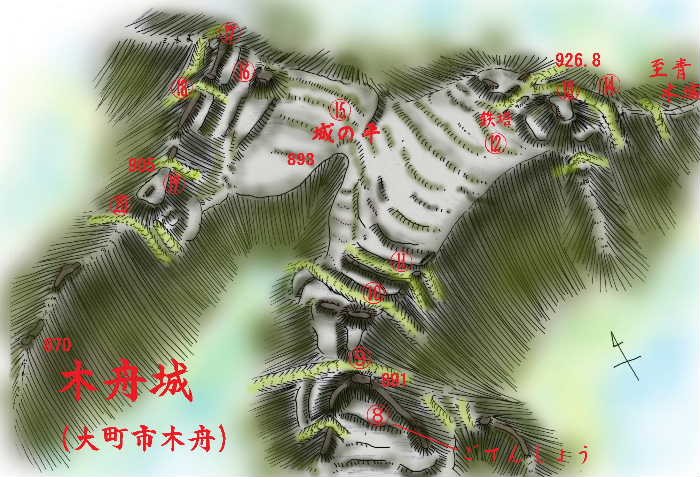

尾根削り残しの土塁が両腕で覆うような屋戸式形状である。

茨城では曽目城、西河内館、相川要害がこの形式である。

栃木の粟野城や福島県南会津の鴫山城がこの形式である。

ここは城主とその一族や重臣の居住エリアではなかったかと思われる。

おてんじょうの東側は高さ5mほどの土塁に加工された尾根であり、最高箇所は櫓台であろうか⑨。

その背後は深さ20mほどの堀切というより谷状になっている。

ここまででも立派な城郭、それも巨大山城と言えるだろう。

造りもしっかりしている。

ここまで先端部からは約500m、麓からの比高約165mもある。

しかし、まだまだ先がある。

櫓台から東は一度鞍部になる。

もちろんそこも曲輪である。

堀⑩と⑪を経た先は登りとなるが、緩斜面が続き曲輪状の段差は見られない。

最上部近くに鉄塔⑫がある。

|

|

|

| ⑩南城の東で始めにお目にかかる横堀。 |

⑪さらにもう1本の横堀が・・通路かもしれない。 |

⑫最高箇所⑬直下に建つ鉄塔、この付近は緩斜面である。 |

その東が最高箇所の曲輪⑬である。

物見であるとともに総合指揮所である。

北下に居住エリアと思える曲輪がある。

東はまだまだ先に続き、いったん巨大堀切⑭で遮断され、先にも堀切がある。

さすがにそこまで行く体力はもうない。

約400mほど行くと東の出城である青木城がある。

一度、北に向かうと「城の平」という西が緩斜面になった平場⑮がある。

120m×100mほどの広さがある。

標高は893mほどである。

高い山の上に存在する広い場所、不思議な感じである。

麓の常福寺北側の谷津、鳥屋沢を遡ると「城の平」に至るが、沢の水源地がすぐ西下にある。

水はここから供給していたのであろう。

|

|

|

| ⑬木舟城最高位置にある曲輪、総合指揮所か? |

⑭⑬背後の大堀切、さらに東に堀切が続き、青木城に至る。 |

⑮城の平と呼ばれる平坦地、住民の避難エリアでは? |

そしてこの場所を守るように北側に尾根を加工した城郭遺構が存在する。

北城の主要部分である。

尾根を加工し帯曲輪⑯と主曲輪⑰を造り出し、北端に櫓台と北下に堀切を置き、さらに主曲輪の西に堀切⑱を配置する。

さらに西に北城の主郭ともいうべき曲輪⑲を置く、ここから西の尾根が派生する。

その間に堀切⑳を置く。

|

|

|

| ⑯北城主郭の帯曲輪 |

⑰北城の主郭、北側を守る塁である。 |

⑱⑰西側は堀切で遮断される。 |

|

|

|

| ⑲北城西端の曲輪 |

⑳⑲西下の堀切、ここから西は細尾根になる。 |

北城から西に延びる尾根にある小曲輪、中継所か? |

この先、西側に派生する尾根上にも小曲輪や物見台のような中継点がある。

そして末端部近くにはS字を描くように斜面を下る横堀(遮蔽登城路?)が存在する。

これは訳の分からない遺構である。

上部も下部も中途半端に終わってしまうのである。

下部は崩落してしまった可能性がある。

それとも工事途中で廃城になってしまったのか?

|

|

| 尾根をS字状に横堀が下る。 |

下部で帯曲輪状になるが、この先が突然終わってしまう。 |

これが木舟城の主要部であるが、南城が本来の城であり、徐々に拡張して行ったような感じである。

北城は増設エリアであろう。

構造も南城とはかなり違う感じである。

北城は軍勢の駐屯地または住民の避難エリアと思われる。

軍勢の駐屯地としてもかなりの人数が収容できそうである。

そのような大軍を駐屯させるようなことがあったのか疑問である。

住民の避難場所なら想定できるであろう。

果たしてそのようなことがあったのか?

可能性としては武田氏の侵攻が活発化してきた時期に使われた可能性がないとも言えないであろう。

以上よりこの城は領主の詰めの城に住民避難用の「里の城」が組み合わさった性格のものではないかと思われる。

それにしても膨大な工事量である。戦国のパワーに驚かされるが、危機感がそのパワーを産み出したのだろうか?

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

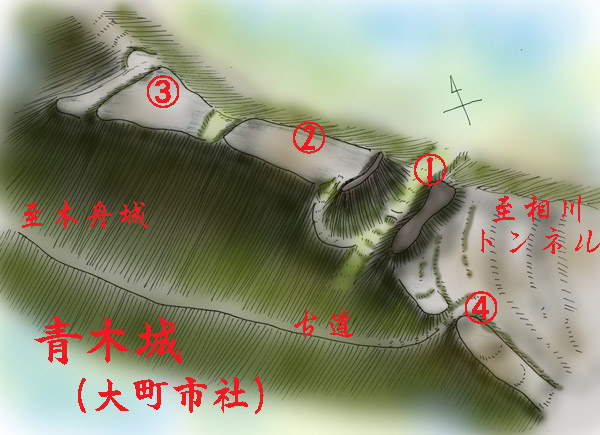

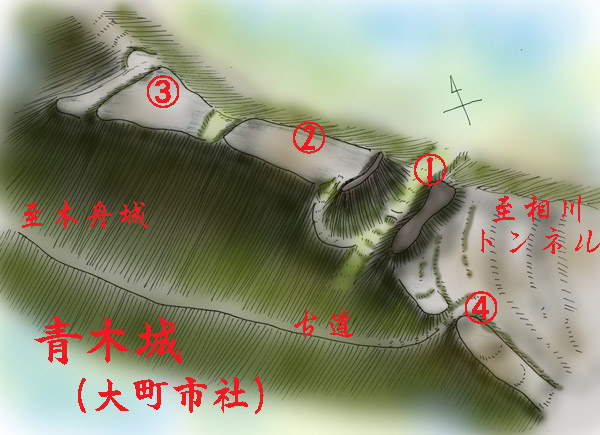

青木城(大町市社)

木舟城は巨大であるが、さらに多くの出城を持つ。

南には「丹生子(にゅうのみ)城」が存在する。

一方、木舟城の最高箇所は926.8mであるが、東で尾根が一度鞍部になるが、さらに登りとなる。

その山系の最高箇所が標高971mであり、そこに青木城がある。

東を守る出城であると伴に木舟城への道の関所城である。

青木城の東は八坂地区への下りとなる。

|

|

|

| ①東端の土橋付巨大堀切、ほぼこれだけの一点豪華主義。 |

②堀切に面した主郭、一面、笹薮。 |

③西側の曲輪、この先を行けば木舟城に至る。 |

木舟城のさらに奥に当たるので行くのが大変と思うかもしれないが、車があれば簡単である。

大町市街から八坂地区に県道が延びるが最高箇所が相川トンネルとなる。

トンネルの八坂側の出口を出ると南に林道が分岐する。

林道を300mほど行き西の山に入り、150mほど北に行けば目の前に巨大な堀切①が現れる。

そこが青木城である。

相川トンネルからは直線で南西約200mである。

遺構は先に述べた巨大堀切のみと言って過言ではない。

一点豪華主義の城である。堀の深さは約9m、幅は約17mある。

土橋があり、曲輪内には南側を迂回して入ったようであり、虎口が残る。

堀切に面した曲輪②には堀切側に土塁を持ち、30m×15mの広さ、西側に少し低く25m×15mのもう1つの曲輪③がある。

さらに腰曲輪が見られるが、西側の防備は薄い。

城の北側は崖である。

城の南下には古道が木舟城まで延び、堀切の少し南側に切通し④がある。

(宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

|

|

|

④城東南部にある古道の切通、先は木舟城に通じる。 |

館之内館(大町市社)

この名前、テキトー過ぎる。

確かに地名は「館之内」ではあるけど。

|

↑東から見た館之内集落、右端の木付近が館跡。

場所は木舟城の麓から北西に約600m、麓を流れる高瀬川の支流、農具川の河岸段丘上である。

農具川からの比高は約15mである。

館之内集落の北端部の100m四方が館跡であるというが、土塁、堀で囲まれた方形館だったようであるが、明確な遺構は残っていないようである。

南側にある墓地が若干窪んでおり、位置からして堀跡のような感じである。

集落内を通ってみたが、特に遺構を思わすものは確認できなかった。

仁科氏初期の居館であったという。

←館北西端部、道路が堀跡と思われる。 |

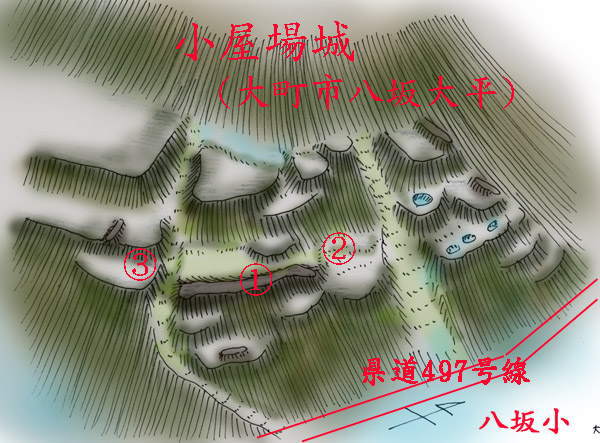

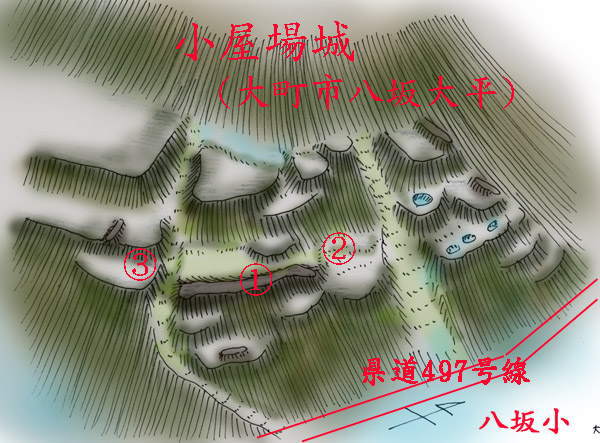

小屋場城(大町市八坂大平)

宮坂武男「信濃の山城と館」に載っていたので行ってみたのだが・・・管理人にはこれが果たして城なのか今も分からない。

こういう物件、よくある。いわゆる「シロシロ詐欺」を疑う物件である。

山の斜面に帯曲輪のような削平地や土塁、井戸のような穴はあるのだが、統一感はない。

↑東から見た城址、建物が八坂小学校、道路が県道497号線、その上の林の中に城遺構がある。

おまけに西側の山の上の方はただの山になっている。

これでは西側の山の上から襲撃されたらひとたまりもない。

敵の襲撃を想定しないような宿営地ならこれでもいいかもしれないが・・。

一応、仁科氏系の城と考えられ、背後の西側には木舟城があるので、西側の山に敵に迂回されることは想定する必要はないのかもしれないが、木舟城までの距離はけっこうありそれも無理はある。

結局、仁科氏領である八坂地区に敵が侵入した場合に敵から見えるように山の斜面に軍勢を駐屯させ、旗を林立させて威嚇するさことが目的だったように思える。

場所は八坂地区の中心地にある八坂小学校の西の山である。

小学校の西に美麻方面に通じる県道497号線が通るが、そこから西の山に登る道がありそこを行く。

道に沿って平場や土塁のようなものがあるが、統一感はなく、重機で山斜面を崩して平坦化して畑か宅地か何かを造成しようとし、工事を途中で放棄したような印象しかなかった。

はっきり言えば、「場所を間違えた!」って感じだった。

それに藪が酷く、写真もろくに撮らなかった。いや、撮っても何を写したのか?

|

|

|

| ①土塁・・のようにはなっている。本物らしい。 |

②①の北端は堀状になっているが・・ |

③曲輪らしいが、ブルで斜面を平坦化したようにも見える。 |

後で、調べると場所はズバリ!間違っていなかったのであるが・・。

悔しいので東に見える山にある雷城を血祭りに上げようと向かうが、途中で道崩落のため、通行止め!

踏んだり蹴ったりとはこのことである。

しょうがないので細い曲がりくねった細い山道をそろりそろりと下る。

ここは信州の代表的な山村である。山の急斜面に道がついている。

脱輪したらJAFは来てくれるだろうか?対向車がきたらどうにもならない。

でも、そんな山奥にも人家がある。ほとんどポツンと一軒家状態、半分以上は無人だけど・・。

どうやって生活しているのだろう。