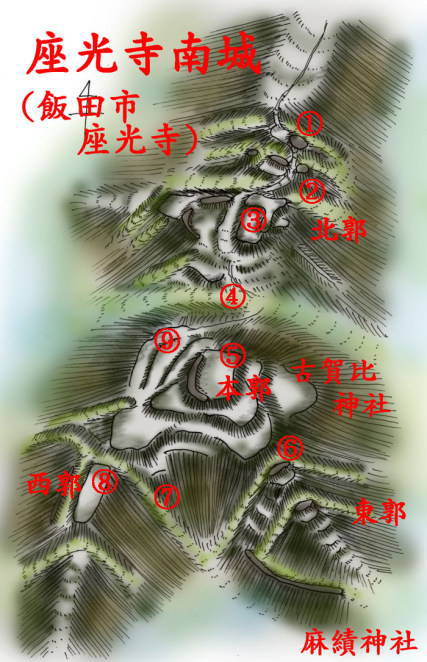

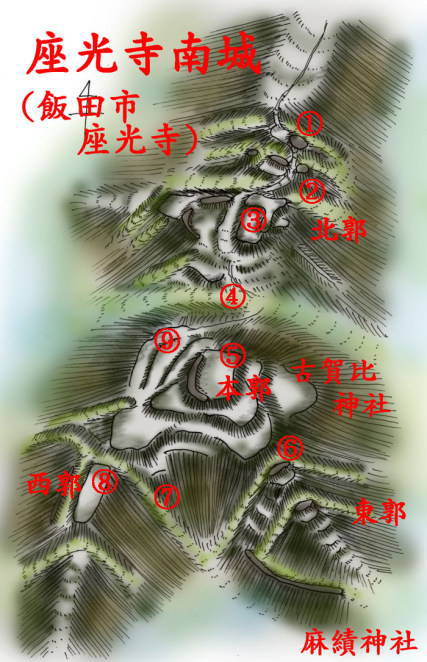

座光寺南城(飯田市座光寺)

座光寺北城との間にある木沢沢を挟んで南側の尾根が城址であり、尾根末端部が麻績神社になっている。

こちらは北城に比べて多くの曲輪を持ち、深い堀で区画された戦国時代の雰囲気たっぷりの城郭である。

|

一応、城内は遊歩道は整備されているが、さすが初夏は草が伸び写真映えがしない。

歩いているのは、蛇さんくらいである。

肉眼では遺構ははっきり確認できるのであるが、どこを撮っても同じような風景にしかならない。

やはりこういう城を訪れるのは草木の勢いが衰えた冬場が望ましい。

しかし、遺構はほぼ完存状態である。

麻績神社から登る道の他に座光寺小学校の正門の西約200mの場所から道が城址に延びるが高度は少しづつ低くなる。

後者の道を行くと大きな堀があり、土橋がある。①

その先が2重の馬出になっている。

馬出を過ぎ深い堀にかかる土橋を渡った先②が北郭③である。

ここは、1つの曲輪ではなく、いくつかの曲輪が段々に重なった感じである。

最高部分の標高は539mである。

南に行くと本郭部との間に大きな堀切④があるが、ここは自然の谷を利用したもののように見える。

堀底の標高は530mである。北郭側の傾斜は緩い。

堀切の南側に本郭部が聳える。

西側の帯曲輪⑨は結構広い。

帯曲輪の東側が本郭である。

西側を高さ4mの土塁が覆い、内部は約60m×約40mの広さである。⑤

ここの標高は544mである。

東下に東屋の建つ腰曲輪、さらにその北下に古賀比神社の建つ曲輪がある。

一方、本郭の西側にも腰曲輪があり、その西側は竪堀になっている。

本郭部をさらに南に下ると大きな堀切⑥があり、東郭となるが、この方面は堀切が連続する。

この下が麻績神社(標高482m)となる。

なお、麻績神社は天正年間(1573-93)以前には存在していたと伝えられおり、城が現役時代からこの場所にあったようである。

一方、本郭部の西側は堀切を介し、西郭⑧があり、さらに西に堀切がある。

堀切からは竪堀⑦が東西に下り、東側は遊歩道になっている。

|

|

|

|

| ①北郭入口部の2重馬出の最初の堀と土橋 |

②馬出を過ぎると土橋、堀切越えに北郭の切岸が見える。 |

③北郭の主郭・・であるが・・草が・・ |

|

|

|

④北郭から見た本郭部間の大堀切。

自然の谷を利用したのものだろう。 |

⑤本郭内部、北側、西側を高さ3mほどの土塁が覆う。 |

⑥本郭部、東郭間の堀切 |

|

|

|

| ⑦西郭と本郭部間の堀切は竪堀となって斜面を下る。 |

⑧西郭内部。先端下に大きな堀切がある。 |

⑨本郭の周囲には腰曲輪が多重に存在する。 |

城主は座光寺氏である。

『寛政重修諸家譜』によれば、鎮西八郎為朝の子、為麻の二男大嶋二郎為家が伊豆大島からここに移り住み、地名を取って座光寺氏を名乗ったという。

別説としては諏訪氏の系統で藤沢左衛門尉清親の子光清に座光寺四郎が書かれる系図が存在するといい、後者の説の方が有力と思われる。

戦国時代は国人領主となっていたようであるが、中小の領主間の抗争が絶えないうちに武田氏の侵略に晒され、隣の領主、松岡氏ともども従属する。

座光寺氏本流は秋山信友に従い岩村城で滅亡し、勢力は減退するが、支族が継ぎ、松岡氏の配下になっていたようである。

やがて、松岡氏とともに武田氏滅亡で織田氏、ついで徳川氏の家臣となる。

松岡氏は小笠原貞慶に加担して失脚するが、座光寺氏は徳川氏に従っており、為清の子為時の時に家康の関東移封に従い、ここを去り、上野国内で950石余の知行を得るが、関ヶ原の合戦後当地に復帰、山吹城で1015石の旗本として明治維新を迎える。

戦国の乱世を生き抜き明治維新まで本領地で続いたのは極めて幸運だったと言えよう。

(現地解説板、Wikipedia、宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

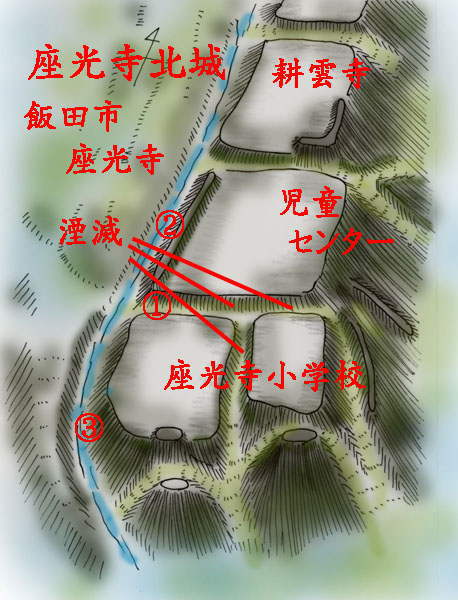

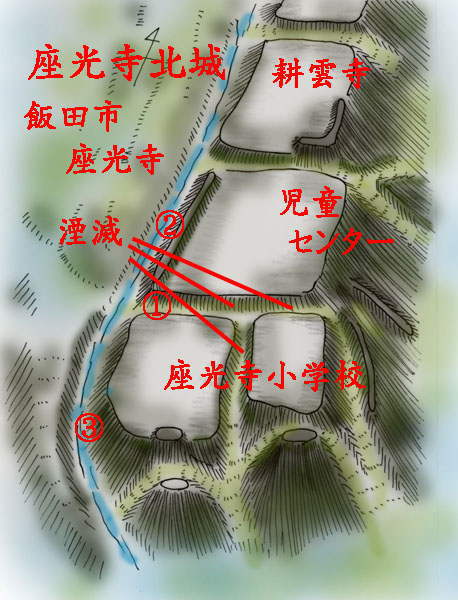

座光寺北城(飯田市座光寺)

高森町との境近く、座光寺小学校の地が主郭に当たり、耕雲寺までの約400m×約200mの範囲が城域である。

南大島川を挟んで北が松岡南城、本城があり、ほとんど隣同士である。

松岡本城までは直線距離で約1㎞に過ぎない。

この付近の多くの城同様、天竜川に面した河岸段丘の末端の沢が侵食して半島状になった地形を利用した城である。

しかし、小学校を置いたため、堀等は埋められ小学校正門付近等と北西にある耕雲寺の東に堀が残る程度である。

|

北側は急坂であり堅固であるが、南側、西側の宅地や水田、畑になっている部分は緩斜面、西側は平坦地が続くので要害性はそれほどでもない。

小学校を置いた時にどの程度の工事が行われたかは定かではないが、元々小学校にするくらいの広いスペースがあったので居館の地であったのではないかと思われる。

(現地解説板、宮坂武男「信濃の山城と館」を参考にした。)

↑主郭は座光寺小学校になっている。正門の左右に沢兼用の堀跡が残る。 |

|

|

| ②小学校正門北側の堀跡。 |

③小学校正門南側の堀は沢兼用。 |