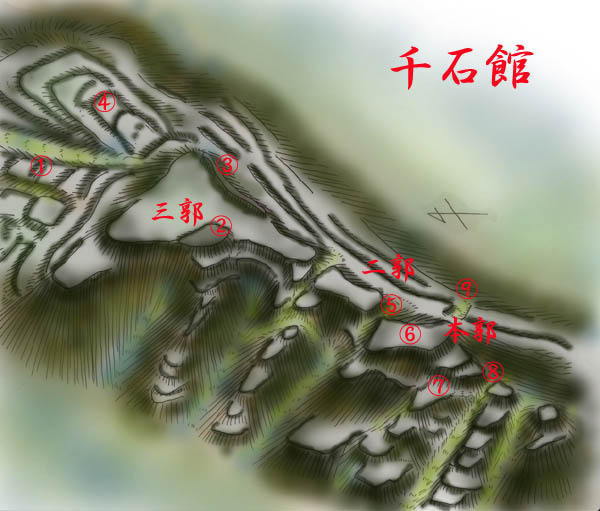

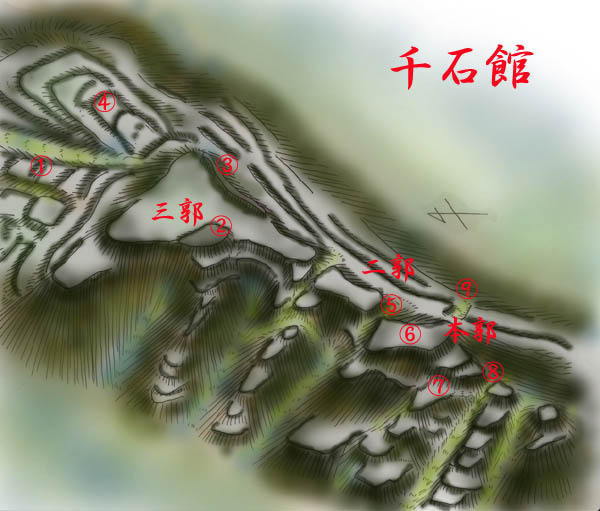

千石城(大崎市松山千石)

大崎市南東部松山千石の鳴瀬川を北に臨む標高77m、比高60mの大松山に築かれた城。

東北地方特有の居住性を兼ね備えた広大な山上曲輪群を持つ山城である。

| 右の写真は北西側、上野館跡である松山高校から見た館跡である。

応永8年(1401)に関東公方の足利満兼から志田、加美、玉造の3郡の奉公人に任ぜられた遠藤氏が、ここ松山千石を拠点とし築城したというが、確かな築城年代は不明。

現在残る遺構は、明らかに戦国末期に大兵站基地として改修された姿。

遠藤氏は戦国時代、伊達氏に従属するようになっており、伊達氏支配地の北端として、北西の大崎氏に対する境目の城であったという。

天正16年(1588)、伊達氏の大崎氏制圧を意図した大崎合戦(中新田合戦)が発生するが、その時は千石館は伊達軍の兵站基地になり、伊達軍はここから大崎領深く侵攻を企てる。

(結果は惨敗に終わる。)

|

|

|

大崎氏滅亡後発生した天正18年の大崎一揆では伊達政宗がここに入城している。

江戸時代は伊達藩領として、伊達家臣の茂庭氏が松山の領主となり、千石館の三郭に居館を置いたというが、山で手狭であったため、谷を挟んだ西側に位置する松山高校の地に上野館を築いて移転し、千石館には留守居を置いたという。

その千石館であるが、それほど知られた城ではない。

たいした城ではないという先入観があったが、それが完全に覆された。

宮城でも最大級の大城郭であった。

城は北から南方向に延びる尾根に展開し、長さ700mほどある。

さらに尾根から派生する支尾根にも曲輪が展開し、その幅は東西250mほどある。

松山地区から延びる道路を行くと駐車場①であるが、すでにその付近が曲輪跡である。

曲輪は段々に展開しているのは分るが余りに数が多く、一部は非常に曖昧な状態である。

林になっている部分は把握できない。

主郭は北から南方向に延びる尾根に展開する3つの曲輪であるが、御本丸公園(コスモス園)になっている北西端の三郭②が城内最大の曲輪であり、ここが実質的な本丸に相当する場所である。 |

|

|

|

①城址駐車場、この付近も曲輪跡という。

正面が三郭である。 |

②三郭の地は「御本丸公園」になっている

広大な曲輪。居館があったのであろう。

左側に大きな土壇がある。 |

③本郭の南側を覆う土塁。 |

|

|

|

④三郭の東側に展開する曲輪群。

改変を受けているため、非常に曖昧な感じである。 |

⑤本郭(左)と二郭間の堀切。 |

⑥本郭内部。ここは詰めの曲輪だろう。 |

|

|

|

⑦本郭北下に展開する腰曲輪、

切岸の勾配と高さが見事である。 |

⑧本郭の西下にある岩盤を掘りきった巨大堀切。 |

⑨本郭南下の帯曲輪間の通路兼用の竪堀。 |

しかし、三郭を「御本丸公園」と言っているのが、混乱を起こさせる。

この曲輪の広さは150m×120mほどという広大なものである。

南側に高さ7mほどの土壇があり、ここに天守相当の建物があったと思われる。

戦国時代は井楼櫓が建っていたのであろうか?

東側にかけては土塁③が残る。

ここに居館を置いていたというが、居館を置くのには支障のない広さである。

三郭の南側に堀切を介し、二郭が存在するが、80m×20m程度の細長い曲輪、本郭と三郭とのつなぎの曲輪である。

さらに南に堀切⑤を経て本郭⑥が存在する。

80m×30mの広さで、分銅型をしている。

本郭とは言え、ここは詰めの曲輪であろう。

本郭南側の切岸⑦の急勾配と高さは見事であり、高さは15m程度ある。本郭の南の尾根にも曲輪は続く。

その中で最大の見どころは巨大な岩盤堀切⑧である。

また、本郭などがある主尾根周囲には多段の帯曲輪、腰曲輪④、⑨が展開する。

これらの遺構は、この城が最も緊張感に包まれていた大崎合戦前ころに整備されたものではないかと推定される。

上野館(大崎市松山千石)

千石館跡の御本丸公園から城下町を挟んで北西700mの標高30m丘の上にある。

寛永8年(1631)、伊達氏家臣、茂庭周防良元の下屋敷として築かれ、隠居後、ここに住み、子の周防定元が明暦3年(1657)整備を行い千石館から正式に移転。

、以後、明治維新までの200年間、松山支配の拠点とした。

現在は松山高校の地となっており、遺構は確認できなかった。

|

|

| 館跡は松山高校になっている。 |

高校入り口部の切岸、道路は堀跡?帯曲輪跡? |