鶴城(大崎市田尻沼部)

東北本線田尻駅から県道173号を南東の涌谷方面に進んだ沼部地区にある。

百々城(どど)とも呼ばれる。

馬蹄型をした面白い形の城である。

大きさは直径300mほどだろうか。

南に開く馬蹄の中央部の低地に馬場があり、段々状の居住空間があり、最奥、北端の中腹に城主の館があった。

この部分①、②は宅地と畑となっている。

そして両腕で抱えるように山がある。

低地部からは比高15mくらいである。

この山部に曲輪があったというが、畑と藪である。

山は北に延びているが、北の山とは堀切で分断されていたらしい。

馬蹄の開口部に枡形があり、堀があり、さらにその南が水堀を兼ねた田尻川(百々川)が流れている。

戦国末期、天正年間は大崎一族、百々左京亮隆元の居城であったという。

天正16年(1590)伊達氏による大崎氏攻撃、大崎合戦が起こり攻撃を受けるが耐えきったという。

しかし、大崎氏は奥州仕置で滅亡、百々氏も滅亡する。

その後、伊達家臣、亘理氏の居城となるが、数年後、文禄2年(1953)亘理氏は涌谷城に移り、家臣の長谷修理太亮景重が城代となるが、寛文年間(1661~1672)、長谷氏も涌谷に移り廃城となった。 |

|

|

|

①南側から見た城内、

正面の民家が城主居館らしい。 |

②城主居館推定地から見た城内。

周囲の山が両腕のように抱え、

開口部に枡形があった。 |

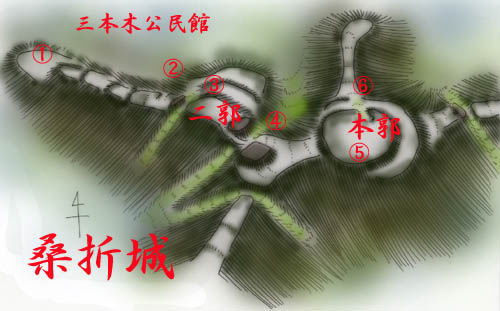

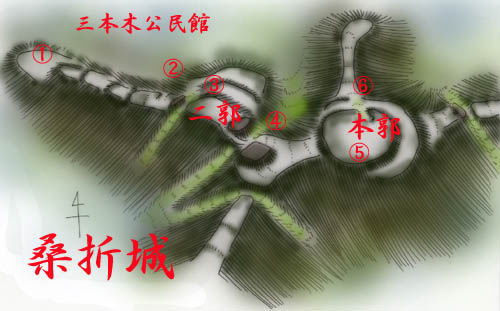

桑折城(大崎市三本木)

大崎市中心部古川市街地の南6㎞、鳴瀬川を北に望む三本木地区の標高50m比高30mの丘にある。

三本木支所の東1kmに位置し、麓が三本木公民館であり、その南の山である。

公民館から登ることができ、城址は館山公園となっている。

公園なら楽勝かと思いきや、さにあらず。園内は草茫々、とても歩けたものではない。

二郭に展望台もあるが、ほとんど廃墟状態。

以前から財政難で管理できなかったのであろう。

これに東日本大震災が拍車をかけ、まったく管理が放棄されてしまった状態なのであろう。

城自体はそれほど大きなものではないが、切岸の勾配や高さが素晴らしく。

堀切等の遺構も明確でありメリハリが効いている。

|

築城時期は不明であるが、戦国時代は大崎氏の城であり、大崎氏家臣の渋谷相模守が城主であった。

大崎合戦では、東10kmにある千石館を拠点として出撃した伊達軍が大崎領に侵攻するが、折からの大雪に阻まれ、新沼城で孤立。

桑折城もその包囲の重要な一端を担い、伊達軍の和議撤退、実質的な敗北に大きな役割を演じたという。

廃城は奥州仕置きで大崎氏が改易されたころであろう。

城へは公民館南の石段を上がるが、すでのその尾根が城域であり、曲輪が展開する。

西端に展望台のある場所が二郭③であろう。

長さ20m×15mの広さがあり、東西に土塁がある。

西に尾根が延び曲輪が展開するが、草が凄くて詳細は分らないが堀切はなく、段郭で構成されている感じである。

西末端に大きな平場①がある。

また、二郭の北下にも広い腰曲輪がある。

二郭の東に大きな堀切④があり、土橋がかかる。 |

|

|

|

| ①西に延びる尾根先端の曲輪 |

②北側の三本木公民館から見た城址。

正面が二郭の腰曲輪。

切岸が高さ10m以上ある。 |

③二郭に建つ廃墟状態の展望台。 |

|

|

|

| ④二郭と本郭間の堀切 |

⑤本郭内部。直径40mほど。草茫々状態。 |

⑥本郭の北虎口とその先に展開する曲輪群 |

その先が本郭であるが、堀切を渡った先は大きな土壇になっていたようである。

直径は15mほどか?現在はコンクリートで固められている。

木で分らないが、防空識別所の跡のようにも思える。

当時は井楼櫓があったのであろう。

本郭はその土壇から北西にしゃもじ型に延びる。

長さ40mほどの柄の部分があり、その先に直径40mほどの円形の曲輪⑤がある。

さらに東と北に腰曲輪があり、東と北に延びる尾根筋に曲輪が展開する。

一方、土壇の南に堀切があり、南に延びる尾根と遮断されるが、この方面の尾根には南郭がある。

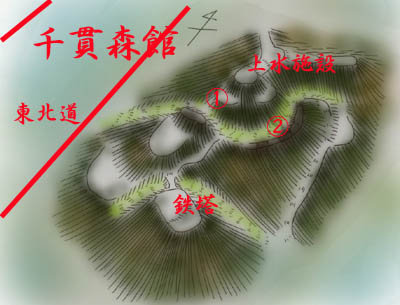

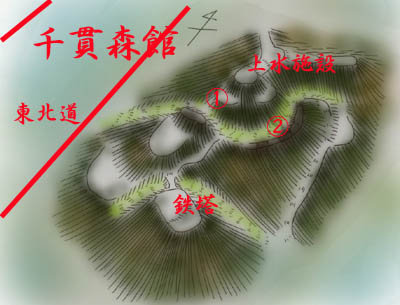

千貫森館(大崎市三本木)

桑折城の西1.2km、鳴瀬川南岸の比高30mの丘上に築かれている。

すぐ北に国道4号、西は東北自動車道が通り、南に三本木PAがある。

桑折城の出城、物見であり、蟻ヶ袋館、坂元館との繋ぎの城であったのではないかと思われる。

現在は千貫森公園になっているが、ここもほとんど管理されていなく草茫々の状態である。

もともとは南から延びる丘の北端部を利用したようであるが、宅地化は道路造成で丘が削られ、独立した山のようになっている。

|

伝承では早川民部の城というが、住めるような城ではない。

もし住む場所があったら麓に居館があったのではないかと思われる。

丘の上の遺構は古墳を利用したもののような感じであり、北端のピークの南に深さ4m程度にしっかりとした堀切②と土塁があり、東下10mに横堀①を配する。

南側に続く尾根筋に曲輪と浅い堀切があり、鉄塔が建つ平場がある。

この程度である。

丘の斜面の勾配は緩く、簡単に登ってこれる感じである。

あくまで物見、狼煙台程度のものであり、戦闘用とは思えない。

なお、千貫森の名前は、源平合戦で佐々木高綱が源頼朝より与えられた名馬・生喰(いけずき)に由来し、生喰が千貫でこの地で買い取られたことにちなんで千貫森といわれるようななったという。

|

|

|

|

| ①堀切なんであるが、草が・・・ |

②横堀なんであるが、草が・・・ |