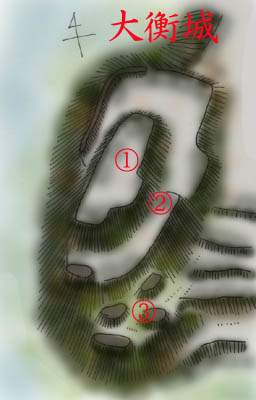

本郭の地は80m×35mほどであるが、そこには怪しい城、「大衡城青少年交流館」が建つ。

周囲に帯曲輪が存在しているが、公園化や駐車場となり、かなり改変を受けているようである。

しかし、切岸の勾配と高さは素晴らしい。

南下が大手であり土壇、土塁数個からなる枡形のようなものがあり、非常に変わっている。

東の住宅団地側に堀と曲輪が存在したものと思われる。

↑の写真は西側から見た城址である。

城としては良い立地である。

↓は南側の拡大。切岸の勾配と微妙な土壇が・・・

大衡村の城

大衡城(大衡村大衡塩浪)

大衡村役場の南600m、西に沓掛川を挟んで国道4号線を臨む比高40mの丘末端部にある。

この丘は北東方向から張り出し、城のある部分が盛り上がり、沓掛川の低地に対して急勾配となっている。

|

本郭の地は80m×35mほどであるが、そこには怪しい城、「大衡城青少年交流館」が建つ。 周囲に帯曲輪が存在しているが、公園化や駐車場となり、かなり改変を受けているようである。 しかし、切岸の勾配と高さは素晴らしい。 南下が大手であり土壇、土塁数個からなる枡形のようなものがあり、非常に変わっている。 東の住宅団地側に堀と曲輪が存在したものと思われる。 ↑の写真は西側から見た城址である。 城としては良い立地である。 ↓は南側の拡大。切岸の勾配と微妙な土壇が・・・ |

| 大崎氏家臣、黒川下総守景氏の次子、大衡治部大輔宗氏が天文13年(1544)に築城したという。 天正18年(1590)、大崎氏は奥州仕置きで滅亡、大衡城主の黒川治部氏胤も同じ運命を辿り、所領を没収され滅亡、大衡城も廃城となった。 しかし、その後、葛西大崎一揆が勃発。 一揆勢がこの城に立て篭もりり、これを伊達政宗が攻める。 ここで出てくるのが、お馴染みの白米城伝説であり、水、兵糧の渇枯を誤魔化すため、白米を落としてアピール。 遠目にはこ滝に見えたのだが、滝に雀が群がってくるのが見え、ばれ、ついに攻め落とされたという悲しい伝説である。 |

| ①本郭内部には怪しい天守が・・ | ②腰曲輪と切岸の | ③大手枡形?土壇が微妙。 |

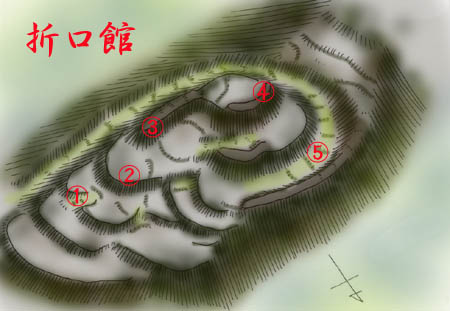

折口館(大衡村大瓜)

「大瓜城」ともいう。鎌倉時代以降、大瓜地区を支配していた渋谷氏一族福田氏の城という。

渋谷氏、多分、大崎氏家臣のこの地の土豪ではなかったかと思うが。

|

大衡村役場から国道4号線、457号線を越え、牛野ダム方向に4㎞、西に走り、ダム東1.5m、善川北の山が城址である。 城のある山は西の女達居山から東に張り出した尾根末端部にあり、標高は80m、比高は30mほど。 城域は150m四方程度と思われる。 「枡形陣地」という形式といい、「コ」の字形をしており、3方から土塁が覆い、その間に平場を持つ珍しい形式の城である。 その折口館、一面、竹と杉に覆われている。 もちろん、道なんかない。 そんなところに雨あがりの真夏の日に突入。 まったく気違い沙汰である。 竹から滴が落ちて来るわ、腐った倒竹で足は滑るわで最悪である。 蚊がいないことが幸いであるが、写真を撮っても「何じゃいこれは」って状態。 北西端部が本郭である。 南側に大手があったというが、その痕跡が残っていた。① そこを入ると段々に曲輪が重なっており、高い所では高さ5mほどもある。 |

本郭から腕のように土塁が延び、その末端部の切岸③の高さは5mほどある。

本郭は40m×30mほどの広さであり、北側に高さ1mほどの土壇④がある。

その北は高さ5mほどの切岸があり、腰曲輪になっている。

さらに7mほど下に巨大な横堀⑤がある。

この堀が本郭部周囲を南側まで覆っている。

東側は腰曲輪に合流する。廃城になって以降、筍採り以外、誰も手を付けず、ほとんど改変は受けていないようである。

| 南から見た館跡。 | ①ここが大手虎口と思われる。 | ②段郭の切岸 |

| ③本郭から延びる土塁末端 | ④本郭の北側に土壇がある。 | ⑤周囲を巡る巨大横堀 |