姫松館(栗原市一迫真坂)

旧築館町中心部から西5㎞、県道17号線が一迫川を渡った東側にあり、城の南側が一迫川の崖面になっている。

ここには車で行けないことはないが、かなり狭い道であり、Uターンさせるのも難しい。

城址解説では、奥州藤原氏の家臣、井ノ山雅楽之丞の居城とか、書かれているが、遺構を見た限りでは戦国の城郭であり、遺構の見事さ、規模から見ても、平安末期の館などではない。

大崎氏家臣湯山雅楽充の館という説もあるようであるが、井ノ山雅楽之丞との混同も起きているようである。

来歴は極めて曖昧であるが、ともかく、宮城県内でもトップクラスの大城郭であることには間違いない。

|

西に一迫氏(狩野氏)の真坂館があり、一迫氏が築いた城ではないかとも考えられているが、始めは出城であり、その後、真坂館から独立して整備され、規模は大きく、かつ、立派でになっていったのかもしれない。

また、葛西大崎一揆に対抗するため伊達氏が整備したとも、その逆に葛西大崎一揆で一揆側が整備した陣城ともいう。

しかし、どう見ても陣城などの臨時的なものではなく、かなりの時間と労力を投入した本格的戦闘城郭であり、それなりの大勢力によるものであろう。

その大勢力としては大崎氏が想定されるが、この城の想定敵方面が大崎氏本拠地の南方であり、違うかもしれない。

いずれにせよ謎を秘めた大城郭と言えるだろう。

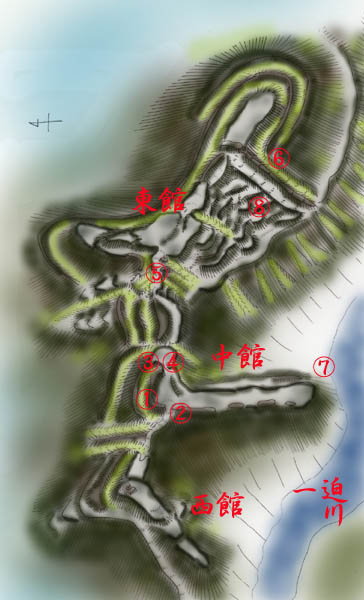

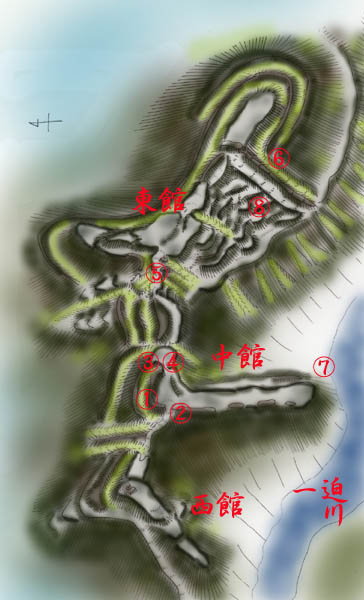

城域は東西500m南北250mほど。

一迫川からの比高は60mほどある。

城は3つの部分からなり、西側から西館、中館、東館とされる。

いずれも一迫川に面した南側は崖であり、竪堀はあるが、横堀は存在しない。

山続きの北側は場所によって異なるが、2重の横堀で厳重に防護される。

車で西側から行く場合は西館の下まで行ける。

この西館だけでも規模はそれほどではないが、独立した城である。

主郭部分の最高箇所には幼木神社が建つ。

ここには井楼櫓が立ち、西側に対する防護拠点だったのであろう。

その北側には横堀が存在する。

西館から東に向かうと尾根鞍部を経て中館である。

鞍部には堀切があり、北に竪堀が2条下る。

中館の主郭は南北150mほどある南に崖が突き出した状態の曲輪⑦であり、西側に土塁があり、虎口②が開く。

その北側は2重の横堀①、③が構築され、東側に馬出④曲輪があり、東館に通じる。

この東館こそが、この城の主郭、主要部分であるが、巨大であり4つの部分に分かれる。

中館側につなぎの曲輪があり、この曲輪の北側は2条の横堀がある。

小規模な2重堀切⑤を越えると本郭というべき曲輪に至る。

この曲輪の広さは50m四方程度であろうか。

北側に3段ほどの突き出しがあり、先端下を横堀が巡り、東端の曲輪周囲までを覆う。 |

|

|

|

| ①中館北側の堀、西側 |

②中館の土塁間に開く西虎口 |

③中館北側の堀、東側 |

|

|

|

| ④中館東の馬出。 |

⑤東館の中心部(本郭)西側の二重堀切 |

⑥東館から南に下る巨大竪堀と竪土塁 |

|

|

|

| ⑦東館南下から見た中館南端部 |

⑧東館の南斜面に展開する曲輪群 |

中館先端部から見た南を流れる一迫川と平地 |

本郭の東に堀切があり、つなぎの曲輪があり、南側斜面に段々に6,7段ほどの曲輪⑧が展開する。

この曲輪の東には巨大な竪堀⑥が南に下る。

さらに東に東方面の防衛拠点となる曲輪が存在するが、あまりの藪で行けなかった。

この曲輪の周囲は2重の横堀が覆う。

(鳥瞰図は本間朋樹氏作成の縄張図を参考とした。)

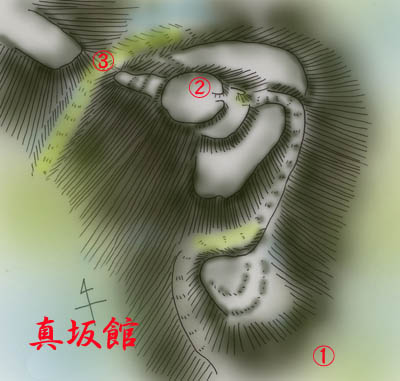

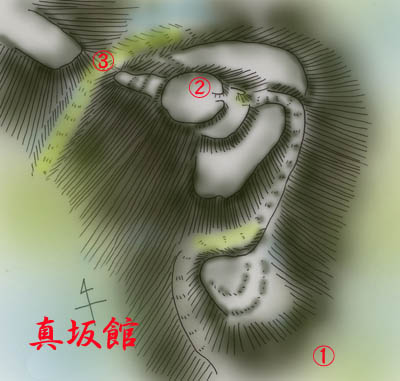

真坂館(栗原市一迫真坂)

姫松館の西側、県道17号線の西側に龍雲寺がある。

その裏山が真坂館、とは言え、龍雲寺のある場所①自体、城域であろう。

おそらく居館があった場所であろう。

裏山はけっこうな藪であり、主郭部付近は墓地になっている。

一迫狩野氏の城というが、居館程度のものである。

東の姫松館や北の高田館は本来は真坂館の出城だったのではないかと思われる。

寺の裏道を登って行くと主郭に行けるが、主郭は4mほどの段差を置き、3段になっているだけであり、墓地である。

頂上部の平場が本郭であるが、直径25mほどに過ぎない。

北西に尾根があり、その先に幅15m、深さ8mほどの巨大な堀切があり、さらに西側にも曲輪が展開するが、あまりにも藪で突入できない。

この程度の城であり、一時的な避難場所、物見としてなら使えそうであるが、篭城して戦闘を行うのは無理だろう。

居館の緊急避難場所であり、機会があれば、姫松館に移って篭城というのが、館主の行動パターンだったのではないかと思う。 |

|

|

|

|

①居館推定地、南西下の龍雲寺。

左手の山が館跡 |

②本郭内部には「政岡さん」の墓がある。 |

③本郭北西側にある巨大な堀切 |

なお、江戸時代伊達藩時代は、奥州仕置きで改易された白河結城氏が伊達氏の庇護を受け、ここにいたという。

本郭には「政岡の墓」がある。

この「政岡」さんとは、伊達騒動で伊達家四代目藩主になった伊達綱村(当時二歳)の乳母で綱村を養育した人物で、結城(白河)義実の奥さん。

なお、白河義実の居館したのは川内の真坂館であり、ここではなかったといい、墓は後世、ここに移転させたものという。