敦賀 紀行

気比神宮(けひじんぐう)

ここ敦賀は貿易港、海上交通の要地。気比神宮がいつからあったのかは分からないが、古くから海上交易民の崇拝を集めた安全航海の神であったのだろう。

三韓征伐の前、神功皇后が祈願し、この時、気比大神が玉妃命に神がかりして、皇后の勝利を予言したという伝説を持つ。

三韓平定の後、皇后は子の誉田別命らを従えて参拝した。

「誉田別命」という名前は、気比大神と名前を交換したものという。

大宝2年(702年)、文武天皇の命により社殿を修理。遣唐使の海上の安全祈願も行われたという。

北陸道総鎮守・越前国一宮として隆盛したが、南北朝時代には南朝に、戦国時代には朝倉氏についたことから社勢は衰退したが、江戸時代に福井藩主結城秀康が復興させ、その後、小浜藩主の保護を受けたという。

再興社殿は戦前は国宝であったが、戦災で失われてしまった。

以上の歴史から推察すると、神主の大宮司氏は、武将でもあり、交易により莫大な利益を得ていたようである。

神主が武将というのは、信濃諏訪氏も同じであり、諏訪氏は独立した戦国大名にまで成長しているが、この大宮司氏は、独立した戦国大名までは成長しておらず、朝倉氏の配下または同盟者になっていたようである。

このため、織田信長の攻撃で神宮は灰塵に帰している。

「北陸道総鎮守 気比神宮略記」には気比神宮の由緒沿革について以下のように書かれている。

「伊奢沙別命は、笥飯大神、御食津大神とも称し、二千有余年、天筒の嶺に霊跡を垂れ境内の聖地に(現在の土公)に降臨したと伝承され今に神籬磐境の形態を留めている。

上古より北陸道総鎮守と仰がれ、梅には航海安全と水産漁業の隆昌、陸には産業発展と衣食住の平穏に御神徳、霊験著しく鎮座されている。

仲哀天皇は御即位の後、当宮に親謁せられ国家の安泰を御祈願された。

神功皇后は勅命により御珠玉姫命と武内宿禰命とを従えて筑紫より行啓せられ、親ら御参拝された。その時に笥飯大神が玉姫命に神憑リして、『天皇外患を憂ひ給ふなかれ、兇賊は刃に血ぬらずしで自ら帰順すべし』と御神託があったという。

文武天皇の大宝二年(七〇二)勅して当宮を修営し、仲哀天皇、神功皇后を合祀されて本宮となし、後に、日本武尊を東殿宮に、応神天皇を総社宮に玉姫命を平殿宮に武内宿禰を西殿宮に奉斎して『四社之宮』と称した。

明治二十八年三月二十六日に神宮号宣下の御沙汰に依って気比神宮と改められた。廷喜式神名帳に『越前国敦賀郡気比神社七座並名神大社』とあり、中古より越前国一ノ宮と定められ、明治二十八年に官幣大社に列せられ、一座毎に奉幣に預ることとなった。

当神宮の神域は持統天皇の御代より増封が始まり、奈良時代を経て平安朝初期に能登国の沿海地帯は当神宮の御厨となった。渤海使が相次いで日本海沿岸に来着したので神領の気比の松原(現国定公園・日本三大松原)を渤海使停宿の処として、天平神護二年(七六六)勅によって松原客館が建設され、これを、気比神宮宮司が検校した。

延元元年(一三三六)大宮司氏治は、後醍醐天皇を奉じ金ケ崎城を築いて奮戦したが利あらず一門ことごとく討ち死し、社領は減ぜられたが、なお、二十四万石を所領できたという。

元亀元年(一五七○)四月大神司憲直等一族は国主朝倉氏の為に神兵社僧を発して織田信長の北伐を拒み、天筒山の城に立籠り大激戦を演じたが、遂に神宮寺坊は灰塵に帰し、四十八家の祠官三十六坊の社僧は離散し、古今の社領は没収され、祭祀は廃絶するに至った。

慶長十九年(一六一四)福井藩祖結城秀康公が社殿を造営されると共に社家八家を復興し、社領百石を寄進された。 この時の本殿は流れ造りを代表するもので明治三十九年国宝に指定されたが戦災(昭和二十年七月十二日)により境域の諸建造物とともに惜しくも焼失した。

その後、昭和二十五年御本殿の再建につづき同三十七年拝殿、社務所の建設九社の宮の復興を見て、祭祀の巌修につとめたが、近年北陸の総社として御社頭全般に亘る不備を痛感、時代の趨勢著しいさ中、昭和五十七年気比神宮御造営奉賛会が結成され『昭和の大造営』に着手、以来、本殿改修、幣殿、拝殿、儀式殿、廻廊の新設成り、旧国宝大鳥居の改修工事を行ない、平成の御世に至って御大典記念気比の杜造成、四社の宮再建、駐車場設備により大社の面目を一新して今日に至る。」

|

|

天狗党の墓

幕末、水戸を出立した天狗党は、徳川慶喜を頼りに京を目指す。

そして、苦難の末、元治元年12月11日(1865年1月8日)、雪の木の芽峠を越え、ここ越前新保(福井県敦賀市)に至る。

しかし、徳川慶喜が自分たちの声を聞き届けてくれるものと期待していたが、京都から来た幕府軍を徳川慶喜が率いていることを知り、自分達の志が潰えたことを悟る。

そして、元治元年12月17日(1865年1月14日)、武田耕雲斎率いる天狗党は、加賀藩に投降する。

加賀藩は、彼らを好遇するが、幕府軍は彼等を捕縛、鰊倉のなかに監禁した。

厳寒の中、魚の異臭籠る倉の中で倒れる者が続出し、病死者は20名以上が出た。

加賀藩は嘆願書を幕府に提出し、彼等の助命を願い出るものの、幕府によって武田耕雲斎以下、352人が斬首される。

彼らはここに葬られ、墓は地元の人達から大切に整備されている。

茨城からも子孫らが墓参りに来ているようで、碑や植樹がされている。

この縁で水戸市と敦賀市は姉妹都市となっている。

こんなのどかな地にこんな惨劇があったとは、狂気の時代があったのである。

水戸藩は多くの優秀な人材を抗争で失い。明治期をリードする人間がいなくなり、それが後進県から長い間、脱却できなかった要因と言われている。 |

|

|

|

|

ランプ小屋

大正から昭和初期にかけて、敦賀は国際港で

あった。敦賀港駅を「欧亜国際連絡列車」が発着

していた当時は、光源には灯油を燃やすカンテラが

使われていた。

その燃料を保管していたのがこのランプ小屋。 |

赤レンガ倉庫

敦賀港の東側に赤レンガ倉庫が2棟並んで建っ

ている。

この風景は門司や小樽と非常に良く似ている。

スタンダード石油により外国人技師の設計によって

1905年に建てられ、石油貯蔵庫として使われ、

数年前までは昆布貯蔵庫としても使用されていた。 |

昆布倉庫

敦賀は今でも昆布加工が盛んであり、主要産業

である。北海道産の昆布を受け入れ、加工して

関西方面に出荷する。

これは昭和初期の昆布倉庫であるが、

80年経った今も現役なのである。 |

敦賀、中世以前はここが、舞鶴などと並んで日本の玄関だったのである。

そして、戦前もナホトカ航路に係り重要な港であった。

敦賀駅から港まで線路が延び、駅がある。

敦賀港線、そして敦賀港駅(復元)である。

戦後、復員船がここに入ったという。

シベリア抑留者もこの港に帰ってきた。

戦前には、あの杉原千畝氏の「命のビザ」で救われたユダヤ人が、シベリア鉄道経由、ナホトカ航路でここに到着し、市内に宿泊後、神戸に向かったという。

この風景には、そんな歴史がある。

|

気比松原

三保の松原、虹の松原と共に日本三大松原として知られ、1934年(昭和9年)に国の名勝に指定されている。

大海水浴場でもある。松原の中には砂利道が巡り、400,000m2 の広さの中に17,000本の各種の松があるという。

気比松原では、アカマツが85パーセントを占める。

9世紀には、この付近に渤海使接待施設である使節松原客館が置かれたという。

敦賀の海は澄んでいる。

これは砂の粒が大きくて直ぐに沈殿するので、海が荒れても濁らないそうだ。

6,7月の日本海はほとんど波はない。

天気のいい日は精々、波の満ち引きが1m程度。パシャパシャという感じ。

太平洋岸の豪快な波とは大違い。

しかし、冬の日本海の荒れ方は凄い。夏の姿が豹変する。

鉛色の空、吹雪の中で打ち寄せる大波は不気味なくらいである。

|

|

渤海使という言葉はなじみがないだろう。

古代の使節と言えば「遣唐使」が代表的である。

しかし、実際は渤海使の方がはるかに頻度が高かく、「実」もあったという。

遣唐使の方が有名なのは、相手の国のメームバリューの大小の差にすぎない。

確かに教科書で教える「渤海」と「唐」じゃ雲泥の差である。

「渤海」なんて国、知っていれば、マニアである。

この渤海という国は、698年(713年説もある。)に大祚栄により今の朝鮮北部、ロシア沿海州、中国東北部付近に建国された国である。

古代朝鮮の「高句麗」王朝の末裔という。

大武芸の時代になると唐や新羅と外交的に対立するようになり、これらの勢力を牽制する目的で日本への接近を図る。

そして遣使が計画され727年に第1回使節が派遣される。日本も朝鮮で唐、新羅と戦った経緯があったことから、渤海との同盟を重視し、歓待した。

初期は軍事同盟としての色彩が強かったため、しかし、大欽茂の時代になり、唐との間に平和が訪れ、文化交流と経済活動を中心とした使節へと性格が変わっていく。

渤海は大和朝廷に対して朝貢貿易の形態を取ったため、渤海からの貢物に対して、日本側では数倍の回賜でもって応える義務が生じ、多大な利益を渤海にもたらした。

日本側は、使節供応と回賜のための経費も無視できない規模になった。

このため、使節来朝を12年に1度にするなどの制限を加えたが、36回の使節が来訪し、200年にわたり続く。

日本からも13回の使節が派遣される。

その交流は白頭山の噴火により渤海が大打撃を受けて926年に滅亡するまで継続した。

この渤海使は、出羽、能登、加賀、越前、山陰にかけて着岸し、渤海使来航の報告を受けた政府は、存問使(ぞんもんし)を現地に派遣して審査し、代表を入京させ、他を現地近くに滞在させた。

その迎賓館が気比松原近くにあったという松原客館である。

渤海使は文化人が多く、文化交流も行なわれたが、交易ではヒョウ、テン、クマ等の高級毛皮、人参、蜂蜜などが日本にもたらされ、日本からは絹、麻、綿、漆、黄金などが送られたという。

若狭湾(美浜町)

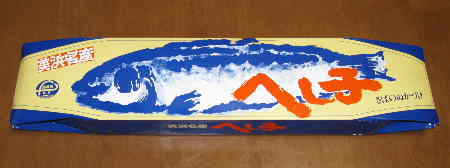

「へしこ」

若狭地方特産の魚の糠漬けの総称で、保存食。魚としては鯖、鰯、いか、はたはた、ふぐなどを使って作られる。

メジャーなのは「鯖」を使ったものである。

作り方は、新鮮な鯖を一度、塩漬けにし、いったん取り出してから、ぬかに漬け、本漬けにして一年から二年の長期にわたって漬け込み、自然熟成させる。

起源は古く、鎌倉時代より行われていたらしい。

語源は、若狭地方の漁師のことばに鯖を木樽に漬け込むことを「へし込む」といい、それがなまって「へしこ」となったという説と魚を塩漬けにして二〜三日経つと浮き出してくる魚の体内の水分(塩汁)のことを「ヒシオ」(干潮)と言うが、このヒシオがなまって「へしこ」と呼ばれるようになったという説がある。

|

冬場の保存食として作られてきた「へしこ」であるが、海が荒れて漁に出られない時の動物性タンパク質補給源だったという。

保存食なのでしょっぱい。さしみ、寿司にして食べることもある。

焼けば、塩気があるのでお茶漬けにあう。

多分、昔はしょっぱいので、焼いたものがあれば、これだけのおかずでご飯が食べれたのだろう。

味は「鮭のとば」に似た燻製っぽい独特な味。癖になったらはまるそうであるが、そうかもしれない。

|

|