安土城(滋賀県安土町)

ここは来てみたかった城である。

織田信長が天下統一を目指し築城、中世から近世に橋渡しをした城として社会の教科書にも必ず登場し、高校入試にも出題されるほどの超有名城郭。

知らない者がいないくらいだろう。

築城者の織田信長もさることながら、例の謎の天主を始め多くの話題がある城である。

城は比高110mの琵琶湖の入り江、西の湖を望む観音寺山の尾根末端の安土山に築かれる。

観音寺山自体はもともと、近江守護職、六角氏の居城、観音寺城であり、この安土山には、観音寺城の支城があったという。

この場所に信長が天正4年(1576)年、総普請奉行に丹羽長秀を据え、築城を開始、7年の歳月をかけ完成させた。

しかし、完成間もなく天正10年(1582)本能寺の変で信長が死に、山崎の戦いの後、蒲生賢秀・蒲生氏郷父子は本拠地日野城に信長の妻子などを安土から移動させ退去する。

その後、天主とその周辺建物(主に本丸)は焼失したという。

火災の原因にはいくつかの説がある。

一つは織田信雄軍が誤って焼き払ったという説である。

これは当時の宣教師の記述によるもので、その記述には織田信雄が暗愚だったので放火したとある。

明智光秀軍が敗走の際に放火したとの説、さらに略奪目的で乱入した土民放火説、落雷説もあり、謎である。

本能寺の変後は、信長の嫡孫秀信入城し、主に二の丸を中心に機能していたという。

しかし、織田秀信が岐阜城に移り、秀吉の養子豊臣秀次が八幡城を築城したため、城下も移転し、天正13年(1585)、完全に廃城になったという。

現在、この城は石垣以外、ほとんど何もない。

周囲は水田地帯になっている。

JR安土駅からも結構な距離がある。

歩けばとんでもない時間のロス。タクシーだと金のロス。

でも駅前にはレンタサイクルが置いてある。

これが一番である。駅から北上し、城を目指すが、安土駅の北に広がる町並み自体が、城下町の名残であるという。

その一角には「セミナリヲ」の跡もある。 |

|

|

城へ登るには大手口に行く、そこには発掘で検出された遺構が整備されている。

城域というか安土山は、摠見寺の境内なのだそうである。

大手道と呼ばれる石段をあえぎ、あえぎ登る。

しかし、6月末の雨上がりの高い湿度と高温の中、出張の格好でこの山に登るのは、気チガイ沙汰である。

この石垣は摠見寺の本堂を建てたため、改編され、塞がれていたそうであるが、その下から本来の道が発見され、今の姿に復元されている。

石段の両側に羽柴秀吉屋敷跡、前田利家屋敷跡といわれる場所がある。

彼らが住んでいたのかは不明であるが、重臣クラスの屋敷には間違いないであろう。

石段の石の所々に石仏が使われているが、これが信長が廃仏主義者であるということとは関係ないようであり、戦国大名はよくやったことだという。

天主部分のピークと南西の摠見寺のあるピークの間の鞍部が、信忠屋敷跡という。

登城路はこの屋敷の東側を通っていたようである。天主部は直径200m程度の範囲と意外とコンパクト、全て石垣造り。

くねくねと石段を登り天主跡まで行くのであるが、石垣は良く残っている。

西下の信長廟のところが二の丸というが何だか狭い。

天主直下の本丸もそれほど広くはない。ここに天皇行幸を目的に建設したとみられる御所清涼殿と同じ構造を持った本丸御殿が建っていたという。

天主は5、6層、高さ33mという高層の建築物であったが、それまでに天守閣は精々、3階建てあったようであり、この後出現する大阪城、名古屋城、姫路城、江戸城、松本城などの高層天守閣のさきがけであったようである。

現在は天主台の石垣と礎石のみが残るが、地階の面積はそれほどのものでもなかった。

後で本を読むと、天主台の石垣の外側は崩れており、本来はもっと巨大だったという。

残る土台は、聞いたとおり多少、多角形ぎみである。

石垣部分に焼け跡らしいものは見られなかった。

|

|

|

|

|

南の麓から見た城址。

左のガサが内堀の跡。天主は右側の山。 |

大手門前の復元遺構。 |

大手道の石段。結構きつい。

復元されたものである。 |

大手道の石段の石には石仏が使われている。

結構な数、見られる。 |

|

|

|

|

大手道の西にある伝羽柴秀吉邸跡

の石垣。寧々さんはここにいたのかな? |

伝羽柴秀吉屋敷のお向かいは、

伝前田利家邸跡。松殿はいずれに? |

天主曲輪の入り口鉄門の石垣。 |

鉄門をくぐり、道はさらに続く。 |

|

|

|

|

本丸。ここに天皇を迎える屋敷が

あったという。左上が天主台。 |

天主台の入り口である。 |

天主台の地下室に当たる部分。

撮影場所から建物が立ち上がっていた。 |

天主台内部には礎石が規則的に並ぶ。 |

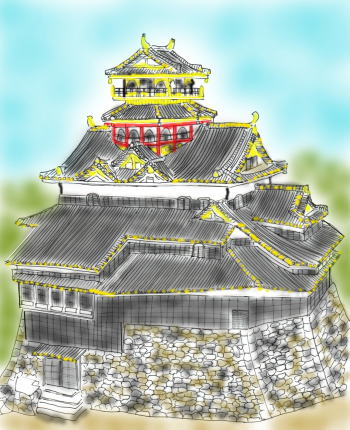

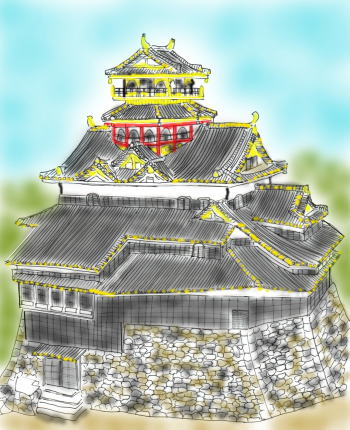

この天主(安土城では「天守」と言わず「天主」と表記している。)が、安土城の最大の謎である。

この謎がこの城の魅力であるが、当時、実際に城を観たルイス・フロイスなどの記録によって、その豪華絢爛さをうかがい知ることができる。

どうも五層七重の建物で最上層は金色、下層は朱色の八角形をしており、内部は黒漆塗り、そして華麗な障壁画で飾られていたとされる。

また、加賀藩大工に伝わる「天守指図」を安土城の天主の設計図とし、内部は階層を貫く吹き抜けで、地階に仏塔があったなどとする説もあるが、信頼度は疑問である。

「信長公記」、「安土日記」にも記述がある。

信長が狩野永徳に安土城を描かせた金箔の屏風がアレッサンドロ・ヴァリニャーノに贈られ、彼の離日時に同行した天正遣欧使節によりヨーロッパに送られて、教皇庁に保管されているとの記録がある。

それが安土城の姿を知る決定打になる可能性があるが、未だに発見されていない。

まあ、この辺は謎のままが面白いのだろう。

様々な想像図が提案されているが、果たして本当の姿は?

岡山城の天守閣が安土城をモデルにしたともいう。

天主自体が信長の自宅であったともいう。

一方、南西の尾根には、摠見寺が建っていたといい境内に仁王門と三重塔が残っている。

ここも寺ではあるが、石垣の姿は完全な城郭である。

ここから西の湖の風景が見えるが、当時は城直下までが湖であったという。

摠見寺がある尾根にも所々、腰曲輪と思われる平坦地が見られる。

また、山の南山ろくは石垣がずらりと取り巻いており、屋敷等があったと思われる。

天主部分の東側斜面にも遺構は点在するが、立ち入りできない。

(夏場なので尚更)それでも大手道入り口の東の山に石垣が見える。

|

|

|

|

| 天主台西下の二の丸の石垣。 |

天主曲輪から摠見寺に向かう口は

城郭遺構である。 |

摠見寺本堂跡。安政元年(1854)

惜しくも焼失してしまった。 |

摠見寺本堂跡から見た西下の琵琶湖の入り江、西の湖。絶景である。 |

|

|

|

|

摠見寺二王門、元亀2年(1571)建立。

金剛力士像とともに重要文化財。 |

摠見寺三重の塔。

享徳3年(1454)建立。重要文化財。 |

南の山ろくにある外堀。

運河の役目も兼ねていたのであろう。 |

外堀は石垣で補強されている。

これも安土城に伴う遺構であろう。 |

大手口前の駐車場の西側の葦原が内堀跡である。

さらに国道の南側に外堀がある。ここの岸は石垣である。

当時のものであろう。これらの堀は西の湖に通じており、運河の役目も果たしていたのであろう。

|

|

|

城址の南西の城下町跡には

セミナリヨの跡がある。 |

セミナリヨ東の川も運河の跡である。 |

安土駅から見た観音寺山。

左に延びる尾根の先が安土山である。 |

信長の築城の目的は、岐阜城よりも京に近いため利便性があり、加えて北陸街道から京への要衝に位置していたことから上杉謙信の上洛の場合の迎撃を考慮したともいう。

しかし、後者の説は疑問である。

安土城は総石垣で強固な城ではあるが、群を抜いて堅固という訳ではない。

城域も1辺700mの三角形であり、それほど広大でもない。

天主部分は、建物の塊であり、火災などに対しては弱い。

火事になったら全焼してしまう。

しかし、比較的狭い本郭に建物を密集させる方法は、結構あるようであり、大垣城も、彦根城もそんな感じである。

ただし、この安土城に限っては、この天主部分は何となく寺院に見える。

信長がこの城を築いた目的は、見せるためであろう。

天下布武、信長の天下統一事業を象徴するためであろう。

実用の城としての面は、琵琶湖の水運をこの城で完全掌握する目的の方が強かった感じがする。

信長という戦国の超個性の大名が築いた城であり、その個性が乗り移っている。これまた個性的な城である。