常陸太田市旧市街2

東一町の風景

常陸太田市旧市街地東の大通り、東一町、佐藤スポーツ店付近の風景です。

この付近の商店も昔ながらの建物をそのまま使っています。

三階建ての土蔵も現役です。

重厚感溢れる耐火建築です。

この建物はそう簡単には老朽化しないくらい丈夫そうです。

窓の扉がまるで金庫のようにぶ厚く、防火のみならず盗難に対しても安全でしょう。

中に大金が保管されているかは知りません。

江戸時代の鬼平犯科帳に出てくる盗賊たちはこんな蔵を狙ったのか・・と勝手な妄想を。

長い年月の経過により表は薄汚れてきていますが、それが良い味を出しています。

屋根の色が青っぽいですが、これは銅葺きのためです。イラストは8月のたなばた祭りのころです。

|

|

白壁の蔵(西二町)

この建物の西側に常陸太田市旧市街の西のメインストリートがあります。

この通り沿いに梅津会館などの建築物が建っています。

梅津会館からは南に200m行くとこの建物が、通りから少し入った場所に建っています。

通りとの間は公園のようになっています。

かつてこの公園のようなスペースには商家があり、この蔵は、その商家の奥側にあったようです。

その商家が撤去されたので、蔵が通りから見えるようになったみたいです。

その時に更地を公園化し、この蔵もお色直しをされたようです。

多分、元はくすんだものだったのでしょう。黒く塗られていたのかもしれません。

街興しに1役かった訳です。

お色直しをすると全く新築のようです。

この蔵も耐火建築。凄い壁厚で重厚です。壁厚は40,50cmはあるんじゃないかと思います。

二階の窓の扉なんか、まるで金庫のような厚さ、完全密封式です。

多分、明治時代に建てられたものでしょう。

白く塗られると、青空の下では建物がまぶしいくらいでした。

|

|

長山商店

この店は常陸太田市の旧市街地にはありません。

その旧市街地を乗せている丘の東下にあります。

以前、板谷坂を掲載しましたが、あの坂を下りた場所にあります。

明治期の重厚な商家の建物です。

うれしいことに今も現役です。

この店は雑貨屋さんですが、主にざる、籠などの竹製品や箒などを扱っています。

いつごろから営業しているのか分かりません。明治時代はたばこを扱っていたそうです。

当時は専売制ではなく、たばこは民間で作れたそうです。

この常陸太田北部の山間はたばこの葉が栽培され、ここ常陸太田はその集積地だったといいます。

専売性になるとたばこから撤退したといいます。

なお、専売制になった後、常陸太田城の二郭跡に専売公社の倉庫工場が置かれ、たばこを生産していたそうです。

(今は撤退し、空き地になっている。)

昭和時代の建物は造りが軽いので、老朽化もしやすく、壊しやすいのか、次々と姿を消していますが、この建物のような明治期の重厚な建物は丈夫でもあり、しぶとく生き残っています。

明治人の頑固さを見るようです。

と言っても、明治生まれ最後の人は今年98歳なんですね。果たして、どれくらいおられるのか。 |

|

橘文化服装学院

建物にも青春時代があった!

この建物は、常陸太田市の旧市街地、旧市役所であった梅津会館の直ぐ南側にある廃屋である。

昭和30年ころのものと思うが、今は内部は物置として使われているような状態。

廃墟一歩手前である。

「橘文化服装学院」という金ぴかの表示が今も表玄関に掲げられており、これが逆にいやにもの悲しい雰囲気を出している。

この街が全盛期だった自動車も発達していない昭和30年ころ、周辺の山間の村々からバスで多くの人がこの街を訪れ、この建物の前の道は多くの人出で賑わっていたという。

ちょうど「三丁目の夕日」の1シーンに近かい光景ではなかったかな。

ここも、裁縫などを習う花嫁修業の若い女性で活気に溢れていたのだろう。

そして、そのころがこの建物の青春時代だったのだろう。

その女性たちもすでに70、80代くらいか?

30年くらい前(もっと以前?)にはすでに廃校になったのではないだろうか。

前の道を歩く人も今は僅か。この建物をじいっと見ていると、その過ぎ去った全盛期、建物の青春時代の姿が見えるようである。

ここで学んだ女性達と一緒にこの建物も年老いて行ったのだろう。

木造モルタルの安げな普請であり、文化財的な価値はない。

いずれは、解体されてしまう運命なのだろう。そんな物悲しさになぜか惹かれた。 |

|

高瀬理髪店

常陸太田市旧市街には東西に2本のメインストリートがありますが、この店は西のメインストリート側、今まで画題とした梅津会館、歴史民族資料館分館、十王坂などの少し北側にあります。

すでに営業はしていません。数年前までは営業していたような記憶があるのですが、店主が引退し、後継がなかったのか、それとも、他の場所に店を移したのか?

閉店の事情は分かりません。

すでに内部は物置状態です。外部も老朽化が進んでいます。

外装には蔦が絡まり味を出していました。

いずれ解体される運命にあるのでしょう。和洋折衷の昭和レトロ時代の懐かしさを覚える建物です。

|

|

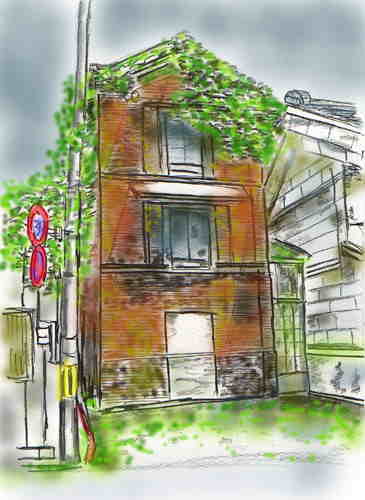

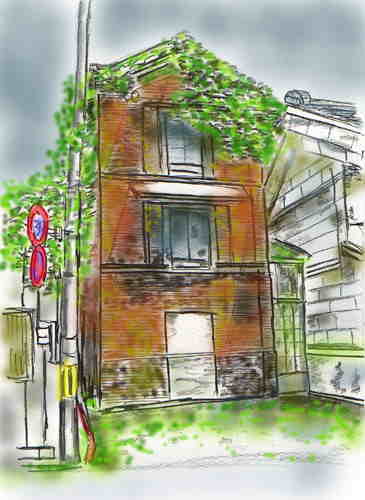

三階建て赤レンガ倉庫

赤レンガ倉庫、横浜のじゃありません。

これは常陸太田市旧市街地にあるやつです。

ここは、かつて水戸に次ぐ、茨城県北部の大商業都市でした。

今はすたれていますが、旧市街地だった丘の上には多くの商店が並び、道路は、山から買い物に来た人や産物を運んで来た人で賑わっていました。

今はほとんどシャッター通りになって、開店している商店自体が少なくなっていますが、かつての繁栄をしのばせる三階建ての耐火倉庫がいくつも残されています。

多くは土塀のものですが、大谷石や白河石などの凝灰岩を使ったもの、そして今回の画題とした赤レンガのものもあります。

この赤レンガ倉庫、内部はどうなっているかは分かりません。

物置として使われていると思われます。

以前は手前の空き地には店があり、その裏にこの建物があり、つながっていたらしいです。

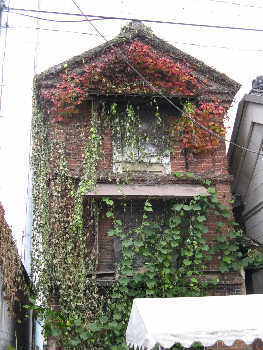

倉庫には連絡口の跡が残っています。蔦が絡まり、蔦の葉が、夏は緑に、秋は赤に変わり、建物の色が変化します。

シーズンごとに違う顔を見せてくれます。画題は蔦がある程度、除去された次の夏の様子です。

葉の緑と下の赤レンガの対照色のコントラストに惹かれました。

|

|

2013.3追加

旧稲田屋赤煉瓦蔵、常陸太田鯨ヶ岡ひなまつりの展示場の1つがこの蔵。

かつては、蔵の前に店舗があり、その店舗の裏に建っていたので道路には面していなかった。

のち店舗が解体され、その裏にあったこの建物が目に留まるようになった。

当時は蔦に覆われた廃屋状態だったようだ。中は物置に使われていたようだ。

|

その後、改装され、店舗があった場所はちょっとした庭となり、内部は「ギャラリー蔵」としてリニューアルオープンし、第二の人生?を歩むようになった。

多くの建物が壊されてしまうのに幸運である。運もあるが、それなりの魅力が建物にもある。

3月17日、その内部に初めて入ってみた。

外は赤レンガの重厚な防火建築であるが、内部は当たり前だが、純和風。明治の世界である。 |

改装ではそれほど大きく手を付けてはいない。

今は西側の扉から出入するようになっているが、当時は南側が正式な出入り口があり、2階にも隣の建物と繋がる廊下があったようだが、隣の建物が解体された時に撤去・閉塞されている。

内部には急な階段があり、太い木材が組まれ、当時のままの重厚な造りである。2階には雛人形が展示されていた。

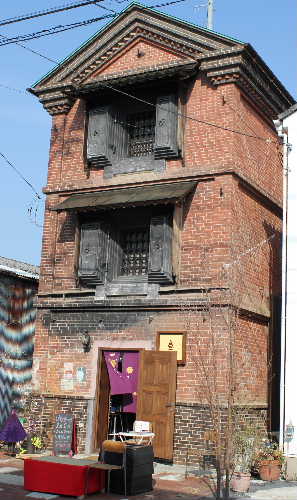

旧稲田屋赤煉瓦蔵について

|

明治17年に茨城で発刊された「勧業年報」では、太田町東一町20番地の「稲田屋」の屋号を見つけることが出来る。

この赤煉瓦蔵は、明治43年に此の地で酒造業を営んでいた「稲田屋」の稲田敬造氏が建造した。

茨城県に於ける三階建ての赤煉瓦蔵が少ないこともあり、平成21年常陸太田市から委託を受けた筑波大学によって学術調査が行われた。

建築にあたったのは、当時の太田町金井町在住の宮大工棟梁斎籐辰吉氏であり、同時期に建造された国の重要文化財である旧太田中学校講堂の影響が感じられる興味深い作風となっている。

特に煉瓦蔵の三階の天井部分の柱と梁の組み方の美しさは、斎籐辰吉氏の卓越した技術の粋が凝縮されており、見る人を楽しませている。

住時は隣地に赤煉瓦蔵二階に外側漆喰跡から繋がる土蔵二階の商家があり、敷地内には三つの井戸跡や裏の門柱、更に敷地を遮る煉瓦塀が残っており豪商「稲田屋」の姿を想像する事ができる。

この煉瓦蔵の牛梁下面には「明治四拾三年五月吉建造 棟梁斎籐辰吉 当主稲田策[時年廿五]

[躬似帝国大学修行中]稲田善九郎営之」と、また東側面には「仕事師飯塚伊之吉[煉瓦職工][土倉任三郎、奥田常夫]」([

]内割注)との墨書がある。

明治43年(1910)にこの煉瓦蔵が建築されたことが分かるが、この年はかつて南に接してあった店蔵の建設の一年後にあたる。施主・棟梁は店蔵と同じであった。

建物は梁間2間.桁行3間で三階建ての規模であり、通り側に妻側を向ける袖蔵で、平側に入り口を持つ。

木の柱は両妻側の中央窓の両側に立つだけで、四隅では省略されている。

二階・三階の東西両妻側には観音開き扉のついた窓を開け、一階南側に入り口を設ける。

ここもかつては観音開きの扉が付されていたと思われるが、現在は撤去されている。

(現地の解説板) |

下井戸坂の酒蔵(木崎一町)

常陸太田市の旧市街地から佐竹寺、瓜連方面に通じる街道は、この坂の上が基点となり、まず、坂を下ります。「下井戸」という坂の名は坂の途中に湧き水があったことから付けられたそうで、今も水神様が祀られています。

また、最近まで、この水を利用した豆腐屋さんもありました。

その坂の途中にこの建物があります。

この建物に気が付いたのは、古い街の写真集でした。確か戦後、間もないころの写真に写っていました。

当時は周囲は木造の家屋ばかりでしたのでこの建物がやたら目だっていました。

その後、この建物のことはすっかり忘れていました。坂に面して建物があり、その奥にこの建物が建っていたからです。

その前にあった建物が撤去され、更地となったため、その奥にあったこの建物が見えるようになりました。

この建物は酒屋さんの倉庫、酒蔵だったそうです。

窓に格子がはまっていますが、これは盗難防止のためのものでしょう。

老朽化してはいますが、今も倉庫として使われているようです。

本来なら更地にあった建物と一緒に撤去されてもおかしくないのですが、ちゃんと残したところを見ると、この建物には持ち主も愛着を持っているように感じます。さすが年月が経ち、外壁は汚れています。

外壁を白く再塗装すれば、十分目立つような気がします。

でも、個人所有のものなので、金はそう簡単には回せないでしょうね。 |

|

黒塗りの建物(西一町)

郷土資料館となっている梅津会館の少し北、高瀬理髪店との間にある建物です。

壁全体が真っ黒に塗られています。

これは戦時中、空襲を受けた時、目立たなくするために黒く塗ったということの名残です。

それがそのままになっています。

これも戦争遺物と言えるでしょう。

幸い、戦時中、この町は戦災は受けなかったそうです。

空襲するほどの価値はなかったのでしょう。

ですからこんな古い建物が沢山残ったのです。

駅付近が艦載機に銃撃されたとは聞いています。

この建物、現在も行政書士事務所として現役です。

中がどうなっているかは分かりませんが。

入口を覗いたら、まさに明治時代の店の店頭そのものって感じでした。

|

|

法然寺(東二町)

南北朝時代、延元元年または建武3年(1336)年、佐竹義重(戦国時代の有名な猛将とは別人)の5子蓮勝上人により創建された浄土宗のお寺。

山門が非常に変わっている。

風神・雷神のレリーフがある。

|

本尊は阿弥陀如来像で、鎌倉時代の藤原定朝の作という。

境内には「太田の三夜さん」として親しまれている二十三夜堂がある。

この近くに出たという幽霊の掛竺があるという。

幕末は天狗党の討伐に派遣された二本松藩兵がここに駐留していたという。

この寺、うちのかあちゃんの実家の菩提寺で何度か来たことがある。

|

今はただの寺。

しかし、その実態は・・。

ここは常陸太田城の出城である。

寺の東側の崖が凄い。下まで25〜30mほどある。

|

|

|

| この部分は竪堀の跡 |

寺東側の崖。下まで25〜30m |

寺西側の堀切跡。 |

城砦と言っても良い要害性を持つ。

本堂の西側には堀があったらしい。

寺の南側は竪堀状地形で、上部が西に延び、台地を堀切っていたという。

この堀切はかつての消防署跡地の「ふれあい広場」前の交差点を横断していた。

多分、この交差点にあった堀切には木橋がかかっていたのだろう。

ここから北側が城砦都市の城下町の主要部、北に700m行くと常陸太田城の大手となる。