�����ߍx�̕��i

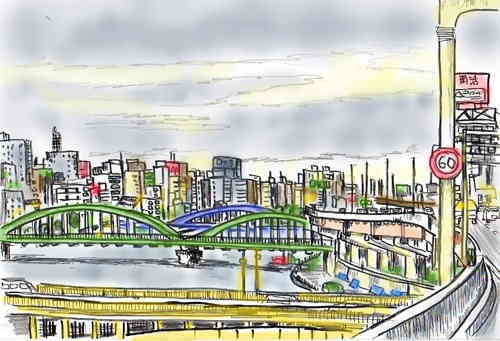

�䒃�m��

�䒃�m���w�ō~��A�_�c��ɂ����鐹����n���āA�k�̓������ցB

���̏ォ�瓌�̏H�t�����ʂ�����Ɛ_�c��̌k�J�����ɑ������⒆�����A�n���S�ۂ̓����̐��H�����т�B

�T�^�I�ȓs��̃_�C�i�~�b�N�Ŗ������̂��镗�i�ł���B�ł��_�c��̌k�J�Ɨ����@���ȕ��i���_�炩�����Ă���B

�Ƃ���ł��̐_�c��̌k�J�A���ꎩ�R�̂��̂ł͂Ȃ��A�l�H�Ȃ����ł���B

|

���Ƃ́A����Ȍk�J�͂Ȃ��A�k���̖{����i������j�Ɠ쑤�̏x�͑�͑����Ă���A�u�_�c�R�v�Ƃ������������Ƃ����B����G�������R�̎��A���Q��Q�h�~�ƍ]�ˏ�̊O�x�邽�߁A�_�c��i�͕̂���j�̕t���ւ��������̂��������B

����܂ł͐_�c��͐���������W�H�����o�āA���̓��{����̗��H�𗬂�Ă����B

�m���ɍ^�����N������]�ˏ�̎�s�������Z���ɂȂ�B

�����ŁA�_�c�R���]�ˏ�̊O�x�����˂ē��������ɖx�āA���ɐ�𗬂��悤�ɂ��A���X��������ɐڑ������̂����̐_�c�삾�������B

���̌��ʂ����̕��i���B�������A���̍H���ʐ����B�l�݂͂̂ł�������̂��B

�Ȃ��A�u�䒃�m���v�̒n���́A�����k���ɂ��������ю�����o�āA���̐������R�̂����p�̐��Ƃ��Č��サ�����Ƃ���t���������������B

�ł��A�Ǘ��l�͂ǂ����Ă��S�r�A�g���́u�䒃�m�����m�v��A�z���Ă��܂��B�G��`�����ʒu�������B���̋����̂��G�ɂȂ鋴�ł���B

���c��x�͑�ƕ����擒���ɂ܂������������`���A�[�`���ŁA�`���͓S�R���N���[�g�A�[�`���B�֓���k�Ќ�̐k�Е���������1�ŁA���a2�N�i1927�N�j�Ɋ����B�u�����v�̖��͌���ŕt�����A��݂̃j�R���C���Ɩk�݂̓���������2�̐��������Ԃ��Ƃ��疽�����ꂽ�Ƃ����B |

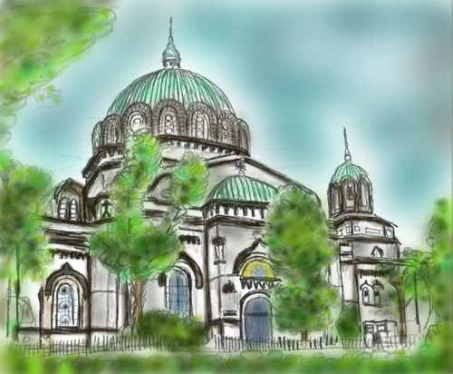

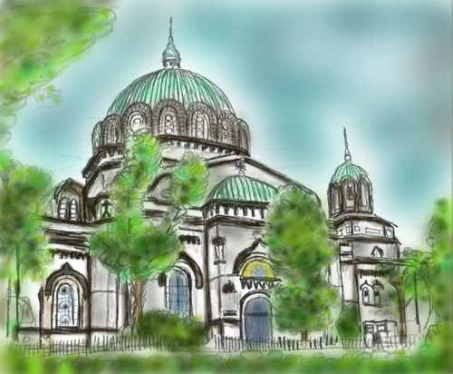

�j�R���C��

�䒃�m���w���o��Ƃ��̓쑤�ɂ��̃��V�A���r�U���`���l���̑f���炵������������B

���̌����̓����ɂ��Ăׂ͍����������K�v�͂Ȃ����낤�B

�f���炵���̂P���ŏ\���ł���B

|

�M���V�A������̑吹���ł���A���̏d�v�������B

�����ɂ́A���{�n���X�g�X������̖{���ł���S���{�̕{�勳��������勳�������ŁA�������̂́u���������吹���v�B

�j�R���C���̖��͓��{�ɐ�����̋����������炵�����V�A�l�C���i�Ձi�̂���勳�j�j�R���C�E�J�T�[�g�L���ɂ��ȂށA���̂ł��邪�A���ł͂��̖��̕�����ʓI�B

�v�̓j�R���C�̈˗��Ń��V�A�̌��z�ƃ~�n�C���E�V�`���[���|�t���S���A���z�ƃW���T�C�A�E�R���h�����ē��A1891�N3��8���Ɋ����B

�����͍����������Ȃ��A����������悭�������Ƃ����B

�Ėڟ��́u���ꂩ��v(1909�N)�ɂ��o�ꂵ�Ă���B

�������A�֓���k�Ђŏ㕔�̃h�[���Ə��O���|��B

���z�Ɖ��c�M��Y���C���A1929�N�ɕ��������B

�푈����������1962�N�A���̏d���Ɏw��B

1992�N���9�N�̍Ό��������ďC�����s�Ȃ�ꂽ�B

���̑O��ʂ肩�������������l���̐l�������ł��̌����̊G��`���Ă����B

����قǖ��͓I�Ȍ����ł���B�Ǘ��l���������ɂP���B

�iwikipedia�Q�Ɓj |

�Y����͋[�V��(��t���Y���s�j

�����̏�ɍs���Ă��邪�A������̖K��𐔂���Ƃ��̏邪��ԑ����̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�z�铖������u���@�̏�v�ƌ����Ă��邪�A�܂��ɂ��̂Ƃ���ł���B

�u���������́v�ƍ��z�̕R���J���Ȃ��悤�Ɍx�����Ă��Ă��A�C���t�����璆�g���Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł���B���������ł���B

�ł��邾�����̏�ɂ͋߂Â��Ȃ����������̂ł��邪�A�C���t���܂��s���Ă���̂ł���B

��Ȃ��A��Ȃ��B

|

�w���̏�́A�퍑����ɍ]�˘p�̐��C�����������邽�߁A���������p�̍ʼn��̊�����y�����Ēz�������R��ł���B

���̏�𑫂�����ɂ��āA�������͌R���ƐH�����C��A�����A���{��̍���ɖ]�Ƃ����B

�s�ꂽ�������̏�ɂ̓������݁A���[�ɒE�o�����Ƃ����B

�k�����͉��x�����̏���U�߂邪���͂̐ƊC��ɑł��ꂽ�Y�̂��߁A���Ƃ����Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ����B

���͂���ȗ��j������悤�Ȋ����͎Ȃ����A���ɍL����TDS�Ə̂���ꏊ�́A�܂��������R��n���������̂ł���B

��͍]�ˎ���ɂ͔p��ƂȂ�A�������A�C�㕔���́A�N�H����C�̒�ƂȂ�A�C�ۂ̗{�B��ɂȂ��Ă����Ƃ����B

���̖͋[�V��́ATDL�����ɂ�����A�퍑�����ɕY�������C�X�p�C�A�l�̋Z�p�Œz�������̂��������̂Ƃ����B

�Ȃ��A���̏�̈�p�Ɂu�J���u�̊C���v�Ƃ����ق����邪�A���ꂱ���́A���̃C�X�p�j�A�l�B���L�O�������̂Ƃ����B

�ŋ߁A�u�p�C���[�c�E�I�u�E�J���r�A���@���[���h�G���h�v�Ƃ����f�悪��f����Ă��邪�A�����ɓo�ꂷ��A�W�A�̊C���͖{���́u�������R�v�ł���A�n�ӌ�������������͂��ł������B

�Ƃ��낪�A��ɂ�钆���̋����Ȉ��͂Œ����̊C���ɑւ���ꂽ�Ƃ����o�܂�����B�x

�i���̘b�A�M����l��������ǂ����悤�H�j�@ |

����J����

���̌����A�����������ցA�����L�y���A�k���c���O�L��Ƃ����s�S���Ɉʒu���A�y�n�͍��L�n�B

�����Ƃ��Ă͓s���Ǘ��A16.2�������Ƃ����L��������B

�����ɂ́A�s����ق���ѓ���J����A��O���y���A�����s������J�}���فA�Ɛ��̎s���J���b�W�A����J�O���[���T�����A�t�F���[�`�F�K�[�f������J�i�����������فj�A�e�j�X�R�[�g�A���{�O�Ȃǂ����~�n���ɂ���B

�������A�召�̉Ԓd��X������A�l�G�܁X�̉Ԃ������A���܂Ԃ����B

�������A�����̊Ǘ����s���͂��Ă��đf���炵���B

�����̃V���{���́u�啬���v�A28���Ԏ�����24�i���y���߂�\���B

�����r�͏㒆���i�̎O�i�\���B�r�̒��a��30m�B�啬���̐����グ������12m�B

|

|

�]�ˎ���͍���瓇�ƁA���ї��ƂȂǂ̏㉮�~������A�k�����ɓ���J�����̐Ί_����������B

���̑O�ɂ���u�S���r�v�͖x�̐Ղł���B

�����ɂȂ�Ɨ��R�߉q�t�c�̗�����ƂȂ����B���̌�A�{���ØZ�Ɩ{�������ɂ���āu�s�s�����v�Ƃ��Đv����A1903�N�i����36�N�j6��1���ɓ��{���̃h�C�c���m���ߑ㎮�����Ƃ��ĊJ�������B

�J����A�}���فA����A���y���Ȃǂ��ݒu����A�s���̂������̏ꏊ�Ƃ��Đe���܂��ƂƂ��ɍL��i���݂̑��Ԓd�̈ʒu�j�ł͐��X�̍��ƓI�s�����Â��ꂽ�B

�������A�����m�푈���n�܂�Ǝ������̂���Č������͔��ƂȂ�A����������̂��ߊO�̓P�����s��ꂽ�B���A�A���R�ɐڎ�����A�ԊҌ�A1951�N�i���a26�N�j���납�畜�����J�n���ꂽ�B

���̌����ƌ����A1905�N9��5���ɋN��������J�đŎ������L���B

�����Ń|�[�c�}�X���ɂ��u�a�ɔ����錈�N�W��J�Â���A�\���ɔ��W�B

�\�k���������O��������b���@�A�����V���ЁA��ԂȂǂ��P���B�������ꎞ�A�����{��ԂƂȂ�A��9��6���A�����߂߂��Ē��Â�}��B

���̖\���ɂ�鎀�҂�17���A�����҂�500���ȏ�A�����҂�2000���ȏ�i���̂����L�߂ƂȂ����̂�87���j�Ƃ����B

�ŋ߂ł�2008,9�N�̔N���N�n�ɂ����Ă̋U�҂��������ꍞ�h�����������ŊJ�݂��ꂽ���ƂŗL���B�iWikipedia�����Q�l�j

����J�����u�����������فv

����J�����̖k���ɂ��̌���������B100�N���o�߂����M�d�Ȗ������z�ł���B

�܂�ł����̍��̂悤�Ȍ����ł���A�ڂ�D����B

1910�N�i����43�N)�����s�c�U�ۋZ�t�̕��c�d�`���v������J�����������Ƃ��Č��z���ꂽ�h�C�c�E�o���K���[���̖ؑ����z�ł���A�����s�L�`�������ɂ��w�肳��Ă�������J�ݓ����̂��̂ł���B

�P�K�����͐�ςݏグ�A2�K�����͒��F�ɓh������������̔��ɔ��I�Z���X������ؑ����z�ł���B

1976�N�i���a51�N�j���玑�����Ƃ��ė��p����Ă������A�V�����y�ёϐk���\��̖��ɂ��1999�N�i����11�N�j�ȍ~������Ă����B

���̌サ�炭�͂��������~�̂悤�ȕs�C���ȏ�Ԃł������B

�������A�s�������̏C���H���������Ȃ̕��S�Ŏ��{���邱�Ƃ������ɁA���Ɗ����L����ʂ�����債�A����17�N�Q���Ɏ��Ǝ҂Ɍ���A���Ǝ҂ɂ���āA�������������s���A�P�O���P���ɂ�����܂�Ƃ������������ł���{�݁A�t�F���[�`�F�K�[�f������J�Ƃ��ăI�[�v�������B

�O�ρA�����͘V������H����ϐk�⋭�H�����{���Ă͂��邪�قړ����̂܂܂Ƃ����B |

|

�x�W�����N�V����

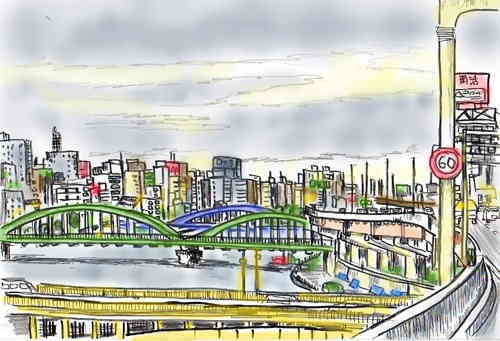

�����s������ɂ����s�������H��6���������ƒ�����������ԃW�����N�V�����A����Ȃ�P�Ȃ鍂�����H�̕���ł��邪�A�����̂P�q�k�ɏ����W�����N�V����������B

�������͏�֓����ʂƓ��k�����ʂɕ���B

���̂Q�̃W�����N�V�������A�����邽�߁A���W�����N�V�����Ԃō������H2�{���������Ă���B���̉����r��ł���B

�����_�Ȃ̂ɐM���@�ȂȂ��B

����Ȃ���Ԃ��Ԑ��ύX������B����͍l���Ă݂�A�������Ƃł���B���k�����ʂ���TDL��ڎw���ꍇ�Ə�֓����������ʂ�ڎw���ꍇ�͊��S�ɃN���X����B

���̃N���X�A��^�g���b�N�Ȃ�͂����Ŋ��荞�ނ��Ƃ��ł��邪�A��^�Ԃɂ͂��܂ꂽ���^�ԂɂƂ��Ă͕|���B

�Ԑ��ύX�ɐ▭�̃^�C�~���O���K�v�ł���B�^��������A���k�����ʂ���TDL���ʂɍs���Ȃ��ꍇ������̂�������Ȃ��B���̂͂Ȃ����Ƃ͂Ȃ����A�ӊO�ɏ��Ȃ��炵���B�F�A�������ɂ����͒��ӂ��đ��s���邩�炾�낤�B

���̃W�����N�V�����A���R�Ȃ�������A����������̓I�ȊK�w�\���ɂȂ��Ă���B�K�w�\���ɂ��Ȃ���ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B

���ꂪ�܂��A�_�C�i�~�b�N�Ȍi�F�������Ă���B�C���X�g�͏����[�x�W�����N�V�����Ԃ���r���n�鐼����6�����������������́B

�����͍������H������A���ˉ����猩�����i���f���炵���Ƃ̂��Ƃł��邪�A�܂��A�����猩�����Ƃ͂Ȃ��B |

|

|

|

|

|

| �����Ɖ������2�K���č\���ɂȂ��Ă���B��O�͍r��B |

�r��ォ�璆������l�c�ؕ���������B |

��s����

��s��6���������̗����E�t�߂ł��B

���c�쓌�݉����ɍ������H�����˂ő����Ă��܂��B

�C���X�g�͂��̉�������O�����ʂɑ���A�k�����A���ʂ��������i�ł��B

���傤�ǁA�G�̔w�オ�������Z�قɂȂ�܂��B

��O�̉��F���ۂ��������O���A�̋����X���A�̋�����`���ł��B

�c�ɂł͐�Ɍ���Ȃ����Ƀ_�C�i�~�b�N�Ŗ��������镗�i�ł��B

�ł��A���̓��H�A��ʗʂ����������A�����A�������B

|

|

|

�c�Ɏ҂ɂƂ��Ă͋�肾�B

�ŋ߂̓J�[�i�r���E�̎Ԑ��ɓ���Ƃ��A����300���ŕ��Ƃ��A��ʂƉ����Ŏ����Ă����̂ŁA�̂قǂ̋�J�͂Ȃ��B

�ł��A�J�̓��⌎�j���̌ߑO�ȂǏa�������B�ƂĂ��������H�Ƃ͌����Ȃ��B

�M���̂Ȃ����H�Ƃ������x�B

����ł���Ɨ����������ƃ��J���Ă���B

��������6�����ォ��n�c�������o�b�N�ɋ��c��z�ɐ��ʂ��������v���i�B

���c��ɂ�����S���͓������ł��B

���肪�����w�ł��B

|

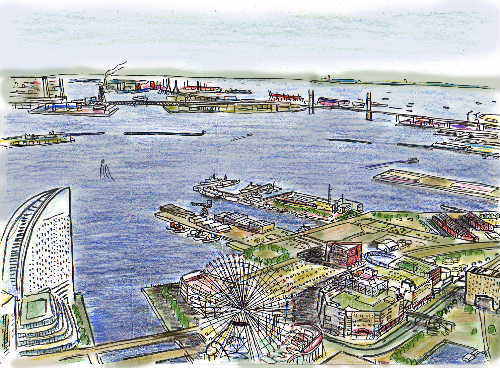

���C���{�[�u���b�W

|

�ŋ߂̓X�J�C�c���[�l�C�Ɉ�����Ă��邪�A����������̐l�C�����̂P�B

����5�N8��26�� �ɋ��p���J�n���ꂽ�����ՊC���Ɍ��݂��ꂽ���s�S���Ɠs�S�Ƃ����ԍ���11�������A�Ս`���H�E�ՊC�V��ʃV�X�e���i��肩���߁j�ɕ�����������������ʎ{�݂Ƃ��Đ������ꂽ���B

���̒ʏ̂��u���C���{�[�u���b�W�v�B

�t�߂̗Ս`�i�ς́A�`�̐��ʂ��`�������������ƁA���w�r���Q�̐������ɂ���č\������A���́A�����ō\�������ՊC�̓s�s��w�i�ɁA ���̋Ȑ����f����B

�����Ƃ��L�����̂т₩���̂Ȃ��ɗD���ȗe�p����ۂÂ���悤�A�哃�A���r�̐������ɏ_�炩�ȋȐ����f�U�C�����Ă���B

�C���X�g�͐����̎ʼnY���ʂ��炨�����ʂ������B

���̕t�߂�TV�h���}���̃��P�ł��ǂ��o�ꂷ��B

���̃A���O���ł͋��̋Ȑ�������Ԉ��������������邪�A�ǂ����낤�B

������798m�A�����a�� 570m �A���̍��� �i�C�ʂ���j126m �A�ʍs�������C�ʂ���͍ō�50���قǂ̍���������B

���̂��߁A�߂��ɍs���Ȃ��Ă��A�����r���̏ォ��Ȃ�]�ނ��Ƃ��ł���B

���̒ʍs���̍����͑�^���D�u���{�ہv�̒ʉ߂�z�肵�Č��߂��Ƃ����A�قƂ�ǂ̑D�͒ʉ߂ł��邪�A�ŋ߂̒�����q�D�ł͒ʉ߂ł��Ȃ����̂�����Ƃ����B

|

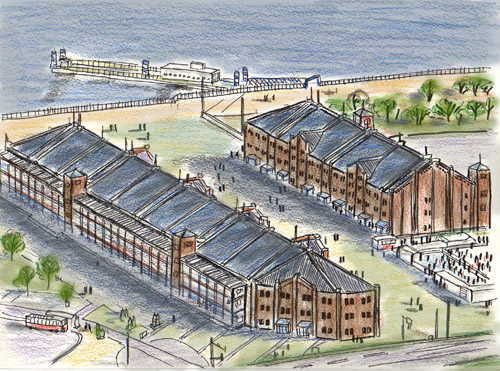

|

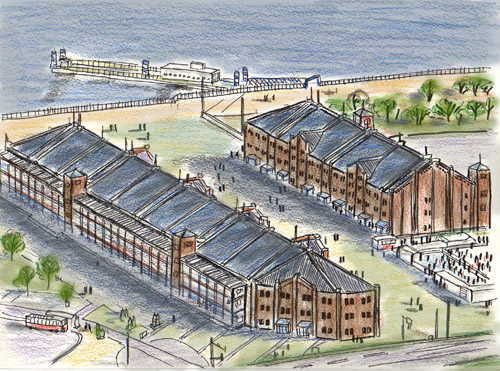

�݂ȂƂ݂炢�n��i�_�ސ쌧���l�s�j

| 1980�N��ɂ��̒n�ɂ������O�H�d�H���l���D���A���S�������̍������ԏ�A�����l�w�i�ݕ��w�j�A�����u���̐Ւn�����l�s�S���Đ����߂������E�H�[�^�[�t�����g�s�s�ĊJ���ɂ���Đ��������X�B

���̍ĊJ���͓����̃x�b�g�^�E���ł���A�n�Ւ����C���ł��������l�̌����ŊJ���邽�߁A���̒n����ĊJ�����A��Ɩ{�Г���U�v���A���Ԑl����A�Ɛl���𑝂₷���ƂŁA�����̃x�b�h�^�E���A������ɏW������̒E�p��}��ړI���������B

���̒��j�����l�����h�}�[�N�^���[�ƃp�V�t�B�R���l�ł���B

�����h�}�[�N�^���[���́u�h�b�N���[�h�K�[�f���v�́A���D���̃h�b�N�Ւn�ł���A���{�ۂ��W������A1997�N�i����9�N�j12���ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B

|

|

�������A�o�Ϗ�Ԃ̈����ȂǂŁA��ƗU�v�͒���݂ł���A�n���܂������B

�ԃ����K�q�ɂȂǂ̉��C�ɂ��A�ό��n�Ƃ��ċr���𗁂сA�ό��ʂł̐l�C�������Ȃ��Ă���B

�E�̃C���X�g�͉��l����ϰ��ܰ�W�]�䂩�猩�����l�`�B�E�[���ԃ����K�q�ɁB

|

|

�D�ԓ��i�_�ސ쌧���l�s�j

���l�̍��ؒ��w�O�ƐV�`�n��Ƃ����ԁA�S���p���Ղ𗘗p�����V�����ŁA1911�N�ɊJ�ʂ��A1987�N�ɔp�~���ꂽ���C���ݕ��x���i���l�Ս`���j�̂����A�����l�w-���l�`�w�Ԗ�500m��1998�N�ɗV�����Ƃ��Đ����B�`1�������`�`3��������3�����́A���l�s�F����j�I�������ɔF�肳��Ă���B

�`1������ �́A1909�N�ɓS���@�ɂ��ː݂��ꂽ�B30�t�B�[�g�̌���2�A��100�t�B�[�g�̃g���X������Ȃ�B���������̕�������B�g���X����1907�N�ɁA�`2�������ƂƂ��ɃA�����J���E�u���b�W�Ő��삳�ꂽ�B

�`2������ ��100�t�B�[�g�̃g���X���ł���A�`1�������Ɠ��^�C�v�B

�`3������ �́A����1906�N�ɉː݂��ꂽ�k�C���Y��S���[�����̗[���싴����100�t�B�[�g�g���X����1907�N�ɉː݂��ꂽ�����S���]�ː싴����2���100�t�B�[�g�g���X���ł���A1928�N�ɉ��l�����������������̑剪�싴���Ƃ��ē]�p���ꂽ�B���݂͗[���싴���̃g���X�̈ꕔ���Ĉڐ݂���A�V�����ɉ����ĕۑ�����Ă���B1���E2�������ƈقȂ�C�M���X���ł���A�g���X�̍������Ⴍ�Ȃ��Ă���B

�V�����Ƃ��ẮA�S���̃��[����g���X���A�ΐς�݂Ȃǂ̗��j�I���Y����肭���p���A��|�[�����Ɩ��A���ߐ��̍����h���A�G�ߊ��̂���A�́A�Ő��Ȃǂ��z�u����A�����l���A�y���߂�悤�ɍH�v���Ă���B�u�i�r�I�X���l�v�̃z�e���r���g���ɊJ������݂��A�D�ԓ�����ԃ����K�q�ɂւ̌��ʂ��i�ς��m�ۂ��Ă���B |

|

|

|

�`��� |

�i�r�I�X���l���ђʂ���D�ԓ� |

�ԃ����K�q��

|

�������̂́u�V�`�u���ېőq�Ɂv�B

2���ق�1911�N�i����44�N�j�A1���ق�1913�N�i�吳2�N�j�Ɋ������A�������N�܂Ŏg�p����Ă����B

���̌�A��������A����14�N��1���ق������{�݂ɁA2���ق����Ǝ{�݂ƂȂ�A�t�߂̌����Ȃǂ���������A�ԃ����K�p�[�N�Ƃ��ĐV���Ȗ����ɂȂ����B

���̑q�ɂ̐v�́A���l������s�{�X�i���A�_�ސ쌧�����j�����فj�̐v�������������z�E�̎O�����̈�l�ł���Ȗؗ����ȉ��̑呠�ȗՎ����z���B2���ق͑S����150���A�w�ʂɓS�����x�����_�������A���{���̃G���x�[�^�[��𗋐j�A���ΐ�������A���c�ېőq�ɂƂ��Ďg���A�є��^�o�R�A�m���A�@�B�ށA�H���i���ۊǂ��ꂽ�Ƃ����B

���������֓���k�Ђł����j���x�ɔ�Q�͂����܂����Ƃ����B

���͘A���R�ɐڎ�����A���a31�N�Ԋ҂��ꂽ�B

�������A�R���e�i�D���嗬�ɂȂ�A���̕u���ł̉ݕ��戵�ʂ������A�������N�ɕ��A���̌�A�p�Џ�Ԃł��������A���l�s��������������A����14�N�ɉ�����A���̌`�ɕ��������B

������TV�h���}��f��ł̃��P�n�Ƃ��Ă��g���Ă���B

����19�N�ɂ͋ߑ㉻�Y�ƈ�Y�ɂ��Ă�����Ă���B�iWikipedia���Q�Ɓj

|

|

|

| 1���� |

2���� |

|

|

| ���l�����h�}�[�N�^���[���猩���ԃ����K�q�� |

|