石岡周辺の城郭と大掾氏

府中城(石岡市総社一丁目)

府中城に前回行ったのは2003年10月24日だった。

それから20年以上の月日が経ち、2024年7月2日に再訪した。

行ってはみたのだが、浦島太郎である。

前見た風景と違う!そう、駐車したのは市民会館の駐車場だったのだが、市民会館がもうない!

戸惑った。小学校にある土塁の見え方が違うのである。

① 数少ない府中城の遺構、石岡小学校東に残る土塁。手前には掘があったらしい。

今回は西側にある本郭部や出城も歩いて回ってみた。

しかし、この日の気温は30℃、晴れという最悪の状態。

歩いているうちに干上がる。

しかも宅地化が進んでしまい、城の遺構もほとんど湮滅、しかも夏場で薮化している。まあ、冬場に来ても大して変わらないとは思うが。

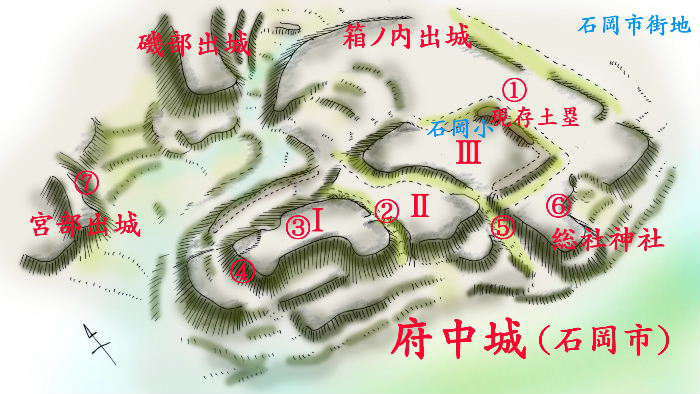

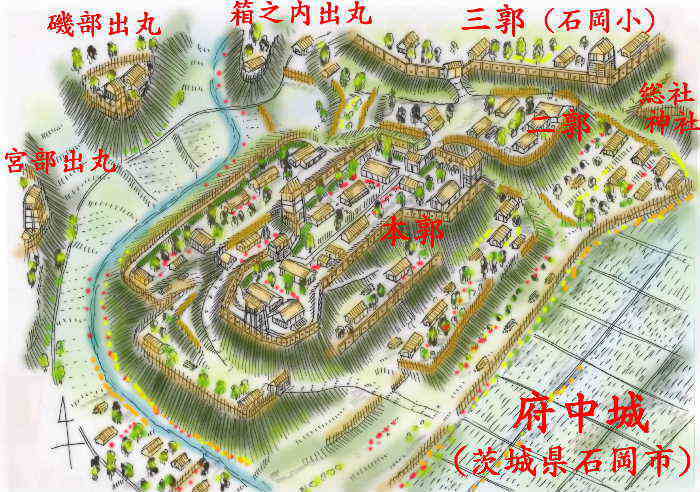

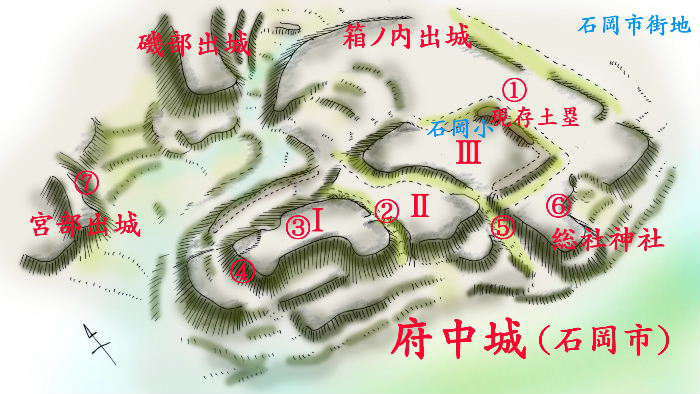

府中城は石岡市街地の西側、標高25m、比高約22m恋瀬川の河岸段丘に位置する。

土塁が残存する石岡小学校の地が三郭、その西の市営住宅のある場所が二郭、さらにその西側の南北

70m、東西 200m の長方形の古城という地名のある場所が本郭である。

本郭の西側、北側は谷津が入り、西側の宮部不動尊の地が宮部出城、北側の磯部地区が磯部出城、さらに小学校北側一帯が箱ノ内出城、小学校南側の総社神社や、小学校東側も城域である。

城域は南北480m、東西800m の広範囲に及ぶ。

しかし、明瞭な遺構は小学校東側の土塁程度しか残っておらず、かろうじて地形が城であった名残を伝えているに過ぎない。

城の本来の姿は宅地化等により、再現することが非常に困難である。

本来、各曲輪間は堀で仕切られていたと推定されるが、本郭、二郭間南側に堀跡が残る程度である。

三郭は南北 200m、東西 260mの大きさで六角形をし、東側に長さ約 60m の土塁①が残存する。

土塁は曲輪をほぼ全周し、外側に堀があったという。

二郭は少し低い場所にある。

|

|

|

| ②二郭(手前)から本郭に入る坂虎口。左に掘が現存。 |

③本郭内部は住宅街で遺構は確認できない。 |

④本郭西側の切岸、最も城址らしい場所である。 |

本郭は二郭から約2m高いが内部は宅地③であり、遺構は確認できない。

二郭側には坂虎口②が残り、南側に下る竪堀が現存する。

西端部の切岸④の高さは約8mあり、ここが一番、城らしい雰囲気を伝える。

宮部出城、磯部出城、箱ノ内出城、には遺構は確認できない。

切岸等が城の雰囲気を伝えるのみである。

城が外部には寺社や城下町が広がるが、それらを包括した総構構造を持ち、南北

1.0 ㎞、東西 1.5 ㎞、周囲 4.3 ㎞に及ぶ規模であったと思われる。

(「茨城県の中世城館」を参照)

|

|

|

| ⑤石岡小西側から南下に下る道は掘跡という。 |

⑥石岡小南側の総社神社も城域にある。 |

⑦宮部出城は墓地になっており、遺構は見られない。 |

大掾氏が築いた城である。

大掾氏は律令時代の官職の業務と姓を継承した珍しい一族であるが、その権限の1つである鹿島神宮の運営にも一族が戦国時代にも関わっていた。

鹿島神宮は大掾一族の鹿島氏が取り仕切っていた。

大掾氏は平国香の子孫である。

国香の子貞盛は平将門を倒した天慶の乱後、常陸に多くの所領を得た。

貞盛は弟繁盛の子維幹を養子にし、相続させる。

維幹は常陸大掾職に任ぜられ、子が大掾職を世襲したため、職名から「大掾氏」と呼ばれるようになったとされる。

一族は鹿行などに多くの分家が土着して栄えた。

それが、鹿島氏、塚原氏、烟田氏、行方氏、麻生氏、永山氏、島崎氏、中居氏、札氏、麻生氏等である。

宗家は筑波郡多気に本拠地を置き多気氏と呼ばれたが、建久4年(1193)多気義幹が失脚して所領と所職を没収され、吉田氏の吉田資幹が宗家の地位が与えられ、源頼朝からの常陸大掾職に任ぜられる。

この時が実質の「大掾氏」の成立であったと考えられる。

その子孫は水戸城を本拠地として栄え、馬場氏とも呼ばれた。府中は第二の本拠地だった。

大掾は律令制に関わる官職であり、朝廷に関わる国衙や公領、鹿島神宮の祭礼への関与の慣例などが常陸では長く持続した。

しかし、大掾氏は御家人・地頭ではあったが、守護にはならなかった。

常陸守護は鎌倉時代には小田氏が、室町時代には佐竹氏が就いていたが、守護の国内権限が大掾氏の権限と重複し対立することが時々生じた。

これに関わり小田氏と大掾氏と度々戦いを演じ、佐竹氏は大掾氏の取り込みを図る方法を模索する。

南北朝時代、大掾高幹は中先代の乱では北条時行に、楠木正家が瓜連城に入ると南朝に付く。

瓜連城陥落後、北朝方に攻められるが、小田治久と協力してこれを撃退する。

しかし、翌建武5年(1338)北朝方に投降し、小田治久を攻める。

その後、大掾氏は鎌倉府に従うが、鎌倉府による守護権限の強化策により影響力は衰退していく。

応永23年(1416)、上杉禅秀の乱が発生し、大掾満幹(詮国の子)上杉禅秀側にたつが、禅秀は敗れたことで、本拠地である水戸周辺の所領を没収され、江戸通房に与えられるが、満幹は水戸城の明け渡しを拒否し続けるが、応永26年(1419)に府中へ出かけて留守にしている時に水戸城を通房によって占拠され、帰れなくなる。

それにより、府中が大城氏の本拠となる。

その後、永享元年(1429年)、満幹が鎌倉公方持氏に殺され、相続で混乱し、勢力を減退させる。

戦国時代には江戸氏とは一貫して敵対関係にあり、江戸氏を支援する佐竹氏に押され続ける。

清幹は府中城の周囲の竹原城等を佐竹氏、江戸氏に落とされ、佐竹氏の統制下に入っていく。

天正18年(1590)、小田原の役が発生するが大掾氏一族は参陣をしなかった。

その結果、参陣をした佐竹義重に常陸国が与えられ、義重は水戸城を攻めて江戸重通を追い出し、その勢いで府中城も攻め立てた。

激戦の末、府中城は落城し、大掾本宗家は滅亡した。

次いで翌天正19年(1591)義重は三十三館主と呼ばれた鹿行の大掾氏支族を太田城に招いた後に皆殺しにし、大掾氏一族のほとんどは滅亡した。

石岡における大掾氏の始めの拠点は石岡城といわれ、建保2年(1214)、大掾資幹が館を置いたとされる。

府中城の築城は高幹の子詮国により、貞和二/正平元年(1346)から5年をかけて、常陸国府跡に築城して移ったとされる。

その後、大掾氏の下で城は拡張整備され大型化する。

大掾氏滅亡後、府中城には義重の子で義宣の弟の義尚が入ったが、関ヶ原の合戦後の慶長七年1602)、佐竹氏は出羽へ移封となり、府中へは代わって出羽から六郷政乗が1万石で入る。

元和九年(1623)、政乗は2万石に加増された上、出羽本荘へ転封ととなった。

代わって皆川広照が1万石で入り、1万8千石にまで加増されたが、嗣子なく正保二年(1645)に無嗣断絶、その後しばらく天領となっていたが、水戸藩から2万石を分与されて保内藩を立蕃していた徳川光圀の弟松平頼隆が、元禄十三年(1700)に幕府から府中周辺と陸奥国に所領を付け替えられ、府中に陣屋を置き、10代続き、明治維新を迎えた。(Wikipedia参照)

総社神社

社伝では、奈良時代の天平年間(729 - 749)の創建とされるが、平安時代末期が妥当と思われるという。

創建当初は現在の常陸国分尼寺跡付近にあったとされるが、天慶年間(938年 -

947年)に大掾氏(平詮国)が現社地に遷し、府中城が築かれると城の鎮守として大掾氏の崇拝を受けた。

その後も歴代城主、藩主、地元民の崇拝を受けた。

この総社神社、全国にいくつかある。

昔、国司は国内の有力神社を順番に参拝していたが、これではやりきれないとして、効率化のため、神を合祀した総社を造り、まとめて祭祀をするようにしたという。

常陸国の場合のそれに当たる神社がここである。

この常陸総社神社は戦国時代まで常陸国内の神事を執行・主導する立場にあり、仏事に対しても関与できるほどの権力を有していたという。

永享12年(1440)5月、太田道灌が奥州へ向かうに途中参拝し、戦に勝って戻った折に軍配団扇1握と短冊2葉を寄進し、以下のような短歌を詠んだ。

「曙の 露は置くかも 神垣や 榊葉白き 夏の夜の月 」

道灌の子孫である太田資宗は先祖・道灌の寄進した軍配に感激し、軍配を納める金の梨地の筥を作り、その蓋に由緒を書いて寛文8年(1668)4月に神社へ奉納した。

江戸時代には、本殿に加え、幣殿・拝殿・神宮寺を有し、末社として高房明神と稲荷明神を管轄していた。

寛永4年(1627)、常陸府中藩主の皆川隆庸が現在の社殿を再建する。

この年に江戸幕府によって社領を25石と定められた。

その後、松平信定が天和3年(1683)に拝殿を修築、本殿は流造銅葺292m2(3間四方)で、石岡市指定有形文化財に指定されている。

境内の広さは2,513.26坪(8.3ha)拝殿脇には日本武尊腰掛石があるほか、神門外の土俵では常陸國總社宮大祭に合わせて相撲大会が執り行われる。

江戸時代の總社宮大祭は現在の祭とは異なり、相撲大会(角力)のみが神事として挙行されていたという。

(Wikipedia等参照)

府中城(石岡市国府)以前の記事 2003年11月訪問

|

石岡小学校の地付近が主郭部である。

近世まで使われた城であり、東西600m、南北700mの規模があったというが、戦国期にどれくらいの規模を持っていたのかは分からない。

なにしろ石岡市街の中心部になってしまい、現在は石岡小学校正門付近等に大きな土塁が残っている程度である。

東側の市民会館付近は窪地であり、かつての堀跡であろう。

南に恋瀬川の低地を望み、いく筋かの堀が構築されて、地形が区切られていることが分かる。

南側の斜面部は段々状に曲輪が築かれていたことが分かる。箱の内出丸、磯部出丸、宮部出丸などもあったというが場所が分からない。

正平元年(1346)頃、大掾詮国が築城して石岡城から移ったと言う。

詮国以後は、満幹、頼幹、清幹、尊幹、常幹、貞国などが続くが、南の小田氏、北の江戸氏に挟まれ勢力は除々に減退し、浄幹の時、天正18年(1590)佐竹氏に攻められて落城、滅亡する。

佐竹支配後は佐竹義尚が城主となったが、佐竹氏の秋田国替後は六郷政乗が一時、城主となったが、慶長7年(1602)に松平播磨守頼隆が領主となってそのまま明治維新を向かえた。 |

石岡城(石岡市田島)

|

石岡市役所から南西へ約1.5km、国道6号国府三叉路の南東500m、恋瀬川の低地を望む比高約15mの台地上にある。

城跡は大部分が畑地となっており、明確な遺構は、札掛神社(岡田稲荷神社)の裏側には幅5m、高さ2mの土塁とその北側外に幅7m、深さ3m程の堀が30m程度にわたり残っているだけである。

この神社の部分が本郭の北東端に当る。

それ以外の堀、土塁は失われているが、神社西側の畑には堀の跡が窪地となって残る。

その北端に鐘衝堂跡と言われる櫓台があったという。

神社の南側は民家であるがその櫓台のような感じである。

台地南の斜面は腰曲輪状に段々となっている。神社の東側は谷津になっている。

本郭の西側は民家と畑であるがそこが二郭であったという。

|

|

|

|

| 本郭北側の堀。 |

神社北側に残る本郭北側の土塁。 |

本郭西側、堀があったはずであるが。 |

築城は、建保2年(1214)大掾系の馬場資幹によると言い、以後120年間にわたり大掾氏の本拠であった。

正平元年(1346)頃、大掾詮国が府中城を築城して本拠を移し、支城として重臣の掛札が入った。大橡氏は南北朝の騒乱では始めは南朝に組し、その後、北朝方に転じる。南朝方、小田城への攻撃はここを出撃拠点にして行われたことが、「大掾系図」に見える。廃城は佐竹氏が大掾氏を滅ぼした時であろう。

高浜要害(石岡市高浜)

|

JR常磐線「高浜駅」の北の台地、高浜小学校の地が高浜要害である。

ここは霞ヶ浦北西端に位置する比高は20mほどの台地であり、この台地は西側から延びている。

南は霞ヶ浦に流れ込む恋瀬川の低地を望み、対岸に三村城がある。

北は侵食谷となっている。南側から小学校に登る道は東側から登っていくようになっているが、この台地の南斜面は急である。

築城の時期や歴史等は不明であるが、石岡城や府中城の出城であろう。

遺構は小学校建設のためほとんど失われているようである。

写真は城址南側の登校道。

|

三村城(石岡市三村)

三村小学校のある比高20mほどの台地上にあった。

この台地は南西側から恋瀬川の低地に張り出しており、東西は侵食谷である。

その末端部に位置するが、台地続きの部分よりも高く、半独立状の丘にあると言える。本郭は三村小学校の地であるが登校口はクニャクニャした道であり、これは昔の道のままであろうか。

小学校周囲の斜面は腰曲輪状になっている。

小学校の地を本郭とし、その周囲の丘全体を二郭、その南西側を三郭とし、周囲を土塁、堀で囲んでいたようであるが、三村の集落となって遺構はほとんどない。

しかし、普門寺付近の道は明らかに堀底道であり、横矢が掛かるように曲がっている。

しかも深い。

この他にも塁壁のような急な傾斜の部分があちこちに散見される。

城域としては直径600m位の広大なものになる。

どう考えてもここは城郭都市であったのではないだろうか。

|

|

石岡城の支城として、小田氏に対する城として天正元年(1573)大掾常春が築き、天正12年(1584)小田氏の攻撃で落城、城主常春が討ち死にしたという。

しかし、本当だろうか?天正の始めには小田氏は土浦城周辺にまで追い込まれている。

天正12年頃には部下の間を転々としていたはずである。

とても三村城を攻撃する力はないはずである。

三村城を落としたとしたら佐竹氏が大掾氏を滅ぼした時であろう。

築城も天正初期ではなく、小田氏も健在な永禄年間以前ではないだろうか。 |

| 本郭跡に建つ三村小学校。 |

小学校東下。段郭のように見えるが? |

|