茨城県西地方の南北朝期の城郭

常陸の国は南北朝の騒乱では国内の中心になった場所の1つである。

南北朝の騒乱に係る城としては、南朝方の「瓜連城」、「小田城」、「神宮寺城」、「阿波崎城」、北朝方の城としては「金砂山城」、「武生城」等が挙げられるがこの騒乱の最大にして最後の激突の舞台がこの関城、大宝城、駒城である。

いずれも南朝方の城であり、水城であった。

関城と大宝城は大宝沼に浮かぶ水城であり、相互に連携して始めて防衛効果を発揮する双子城である。

(「難台山城」の合戦も南北朝の騒乱の延長ではあるが)

そして、関城、大宝城攻撃の北朝方の陣城が井上城と推定され、駒城攻撃の陣城が桐ヶ瀬城と推定される。それらも併せて以下に掲載。

関城(筑西市(旧関城町)関館)

南北朝の騒乱の舞台として名高い。

この城が舞台になった頃、すでに南朝の退潮が見られており、体勢は決しつつある状況であり、瓜連城は落城、北畠顕家、新田義貞は戦死していた。

この状況を打開するため、延元3年(1338)北畠親房が東国での南朝方の勢力の再構築を図る。

この目的にため、伊勢を船で立つが嵐で常陸国に流れつき、始めは神宮寺城、阿波崎城に拠るが、北朝方佐竹氏等の攻撃で小田城に入る。

ここで関城、大宝城、駒城と連携して勢力拡張を図る。

これに対して、興国2年(1341)北朝方は高師冬を総大将にして攻撃を加える。

小田氏はこの圧力に耐えかね降伏、このため、親房は関城へ移り、春日顕国が大宝城に入る。

そして、結城氏など北関東や奥州の豪族の決起を促すが、同調する者はほとんどいない状況であった。

これに対して高師冬は攻撃を強め、関城、大宝城を攻撃する。

両城は大宝沼に囲まれる要害性と湖上交通による連携で奮戦するが、湖上交通が遮断され、食料も欠乏する。

関城の城主、関宗祐も奮戦するが、興国4年(1343)ついに関宗祐が戦死。関城が落城する。 |

|

ここまでが良く知られた関城の歴史である。

しかし、築城は、150年ほど遡り、建久3年(1192)結城氏二代の結城朝広の四男朝泰が関庄に住み着いて関氏を名乗ったのが始めとされている。

また、関宗祐の戦死で城の歴史が終わったと思われがちである。

ところが、どうもそうではなさそうであり、戦国時代まで延々と城として使われていたようである。

後に下妻地方で勢力を張る多賀谷氏も下妻に移る前は関城を居城にしていたらしく、「多賀谷七代記」には「嘉吉2年、多賀谷彦四郎氏家は、今は関の館に居住す、その後下妻に要害を構え、西の館をもって本丸とす」と記述されている。

この「関の館」は関城のことと思われる。

何しろ北朝の攻撃に2年間も耐えた要害堅固な城である。

南北朝の騒乱で落城して即、廃城というのは考えられない。

おそらく多賀谷氏が下妻に本拠を移した後も大宝沼で連絡が可能であり、大宝城とともに多賀谷城の北を守る支城として多賀谷氏の家臣が居城していたのであろう。

したがって本当の廃城は多賀谷氏が改易された時であろう。

|

|

|

城址南下大宝沼跡の水田、遠く見える

森が大宝城。 |

本郭北側の土塁と堀。 |

本郭西側に残る土塁。 |

|

|

|

| 関宗祐の墓 |

城址東、八幡神社に残る櫓台。 |

西側下に残る船着場跡。 |

肝心の城址であるが、けっこう広い。

直径600mは優にあると思われる。

大宝沼に北側から突き出した比高15m位の台地の南端を利用しており、かつては、南、西、東の三方向は沼であったという。

遺構は南端部に見られるのみであるが、城域にはなっていない北側にも「東外館」「西外館」といった地名が見られるので、かなり北側まで遺構があったらしい。

旧沼までの傾斜は緩やかであるが、三方が沼なので台地に堀切を入れれば、城郭として十分、成り立つ地形である。

遺構は宅地化や耕地化で残念ながらかなり失われてしまっている。

城の名前が町の名前になっているにも係らずこの荒廃振りは目を覆いたくなる。

城址の北側に見学者用駐車場がある。

この直ぐ南側、ブロック塀の中に巨大な堀と土塁が東に50mほど続く。

堀はかなり埋没しているようである。

この南側が本郭らしいが人家となっており遺構は見られない。

本郭の南側にも土塁があったようであるが失われている。

西側にも大きな土塁が残っている。高さ4m程度、幅10m近い。

いかにも南北朝の城らしい巨大さである。

その南側が堀とされているが、自然地形を加工した感じである。

人家と畑になっているが、西側が腰曲輪のようになっている。

この下が船着場であったらしく入り江が田となってくっきり残っている。

ここから大宝城との船による連絡が行われていたのであろう。

当然ながら入り江以外の湖面には乱杭が打たれ、城への船での接近が防御されていたのであろう。

駐車場前の道が大手道であったと思われるが、いきなり正面が本郭ということは普通有り得ない。

この駐車場の場も郭であり、さらに北側に堀が存在していたというが、その痕跡は分からない。

駐車場前の道を南に進むと、西側に浅間神社の小祠がある土塁台があり、東側に関宗祐の墓がある。

この道路沿いに土塁が南に延びていたらしい。

南端の下は大宝沼の跡地の水田であり、1.8㎞南に大宝八幡宮の森が見える。

駐車場から東に200m進むと高師冬軍が穴を掘って本郭に迫ろうとしたという坑道跡がある。

しかし、地盤が弱く落盤が起き失敗に終わっている。この坑道跡は結構本郭に近い場所である。しかも外郭の土塁の直ぐ外である。

城からの反撃はなかったのであろうか?強行に攻めれば突破できそうな気もするが?

しかし、掘って本郭まで到達するには距離が有り過ぎる。何の目的でここまで迫って時間がかかる坑道を掘るのか良く分からない。

推定であるが、城方に後詰めもなく、攻城側に余裕があったことと、犠牲を最小限に食い止めるため、外郭の土塁を崩して突入口を開くためではなかったと思われる。

この戦いで城側軍も坑道を掘ったとも言う。

坑道前を東に行くと八幡神社背後の土塁が見える。最東端は櫓台状になっている。

井上城(筑西市(旧関城町)井上)

この城については明確な資料は存在しない。

唯一、攻城側の別府幸実が高師冬に提出した軍忠状に「関城合戦の最中に兵船をもって黒子以下所々を警護」という記述がある。

現在、黒子郷は少し南側の地区であるが、かつては井上地区も黒子郷に属していたといい、別府氏が警護を担当した黒子の陣こそが井上城とあったのではないかと考えられる。

「兵船で警護」という記述から当時は井上城の付近まで大宝沼が入り込んでいたようである。

|

昭和49年 国土地理院撮影 |

この資料しか記録らしいものはないが、その記録どおり、現地を見るとこの城、南北朝の戦いで北朝方の陣城として使われたのではないかという確証が思われる。

常陸における南北朝の戦いの舞台として、関城、大宝城を巡る攻防戦がある。

両城を巡る戦いのころは、南朝の劣勢が見られていたころであり、瓜連城は落城、北畠顕家、新田義貞は既に戦死していた。

その劣勢を挽回するため、延元3年(1338)北畠親房が東国で南朝方の勢力の再構築を図る。

しかし、奥州に向かうはずが、嵐で常陸国に流れつき、始めは神宮寺城、阿波崎城に拠るが、北朝方佐竹氏等の攻撃に追われ小田城に入り、関城、大宝城、駒城と連携して勢力再構築を図る。

優勢となった北朝側は興国2年(1341)北朝方は高師冬を総大将にして攻撃を加える。

この圧力に耐えかね小田城は降伏。親房は関城へ移り、春日顕国が大宝城に入る。

これに対して高師冬は、関城、大宝城を攻撃するが、両城は大宝沼に囲まれる要害性と湖上交通による連携で奮戦し、なかなか落ちない。

結局、高師冬は2年がかりで、両城間の湖上交通を遮断し、ようやく落とすことができたという。

その高師冬がいた城、これが明確ではない。

かなりの軍勢を駐屯させていたことは確かと思われ、かなり広い城でないとその駐屯機能は満たされない。

そのような城を探すとこの井上城に行きつく。

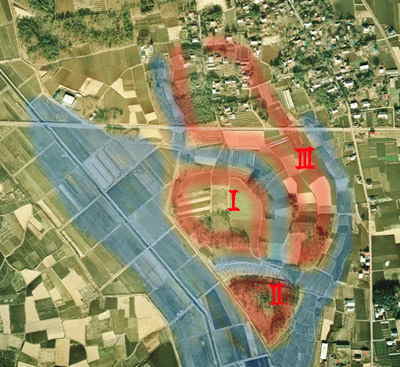

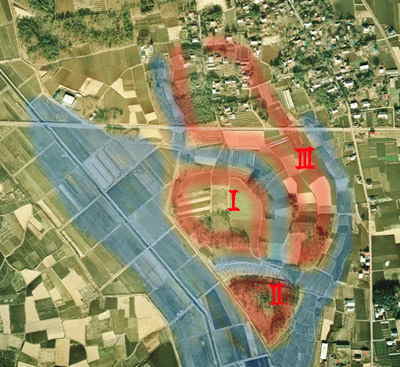

|

|

|

| ①曲輪Ⅰ内部は畑と林である。 |

② 曲輪Ⅰ東に残る土塁 |

③曲輪Ⅰ北の切岸、手前が堀跡 |

城は関城の北2㎞に位置し、先端部からは水田地帯の低地(この低地は大宝沼の入江の1つであろう。)の先に南に関城が見える。

県道357号線井上の交差点を西に曲がると関東鉄道常総線の線路を越える。そこからさらに400m西に行くと井上稲荷神社がある。

その付近が城址に当たる。

地理的に見ても関城攻撃の拠点にふさわしい場所である。

また、遺構を見た限り、戦国時代の城とは異質である。

非常に大雑把であり、広く、古風である。土塁も風化している。

谷津を堀にしていたようであるが、堆積により谷津も埋没している。

しかも、自然地形の場所が多く、陣城にふさわしい感じがする。

この点でも戦国時代以前の城といった雰囲気がある。

その井上城、井上稲荷神社の南側一帯が城址であるという。

神社境内も城域と推定される。

しかし、神社南側を見ても、台地に畑⑦が広がっているだけで、これと言った遺構はない。

|

|

ただし、平坦な台地という訳ではなく、明らかに埋没した谷津跡と思われる窪地が見られる。

それが谷津を利用した堀跡のようである。

今でも堀跡だったことを伺わせる段差③、⑥が明確に見られる。

主郭は曲輪Ⅰであろう。250m×200mくらいの広さで、ほとんどは畑①である。

東側に土塁②が残るが高さは1mにも満たないくらいで地膨れ程度にしか感じられない。

本来は東側を覆っていたようであるが、後世、耕作化のためにかなりの部分が崩されている。

西側には土塁が存在していたような感じもあるが、藪でありはっきりしない。

東側から北側にかけては窪んだ畑になっているが、ここが埋没した堀代わりの谷津である。

|

| ④曲輪Ⅱ内部は自然地形である。 |

⑤曲輪Ⅱ北の堀跡 |

|

|

|

曲輪Ⅰの南端は堀状になっているが、本来も堀であったようである。

一部、堀を拡張した感じの部分⑤が残る。その南が曲輪Ⅱである。一辺150mほどの三角形をしており、水田からの比高は4mほど。

ここから南に関城が見える。物見の曲輪と思われるが、内部は自然地形④である。

曲輪Ⅰの東の岡が曲輪Ⅲであるが、そこはただの畑で何もない。

この曲輪は井上稲荷神社の北側まで続き、神社の北にも土塁が残るという。

城としては自然地形を利用した陣城であり、関城攻撃の2年間のみ使用したようである。戦国時代にも利用したとは思えない。 |

| ⑥ 曲輪Ⅲ(右)南の切岸と堀跡 |

⑦曲輪Ⅲ内部、中央の林が井上稲荷 |

|

「関城地方の中世城館」を参考にした。

大宝城(下妻市大宝)

常陸国南部における南北朝の騒乱史に小田城、関城とともに重要な地位を占める城である。

下妻市中心部から北に2km、大宝八幡神社から南の大宝小学校までが城域である。

大きな城域を持ち東西300m、南北600m位ある。

西側を大宝沼跡の低地、東と北も低地、南側のみやや低い微高地である。

当時は南側以外を沼で囲まれた城であった。

この沼地の中に突き出た半島状の台地であり、比高は約10mほど、とくに東側と西側は崖状である。

遺構は崖となっていない北端の大宝八幡宮の北側と南端の大宝小学校の南側に土塁、堀が良好に残っている。

その間の距離は600mもあるがは遺構らしいものは見られない。

これは宅地化により湮滅したものもあるが、東西両側が崖状であるため、余り強固な土塁等を作る必要がなかったためかもしれない。

それでも郭間を仕切る堀と土塁はあったと思うが。

南側は下妻方面からの微高地に続いているので防御が厳重である。

大宝八幡宮の鳥居がある場所から東、大宝小学校の南側の道が切通しになっている。

ここを通ると単なる切通しの道の法面にしか見えないが、小学校側に回り込むとこれが土塁であることが分かる。

土塁は鳥居の場所から東側に130mほど続いている。土塁は小学校側から見て高さ、幅とも4m程度はある大規模なものである。

鳥居の場所が大手門であったようであり、この付近の土塁は一段立派であり、櫓台になっていたのではないだろうか。

当然ながらその南側の切通しの道は、かつては深い堀であったのであろう。

|

北側の遺構は、大宝八幡宮北のあじさい園から大宝幼稚園の北側にかけての台地編部に残る。

この部分下には北方の関城と大宝沼で連絡する船付き場があったものと思われる。

この部分は築城以前は傾斜が緩やかであったと思われる。

当時逆に船で攻撃された場合、この部分からの城内への侵入を防御する必要性があったはずであるため結構、技巧的な遺構を残している。

あじさい公園北が船付き場であるが、そこから大宝幼稚園北に登る道が、S字形に湾曲し、切通しの虎口となっている。

その先は土塁があり、土塁間に虎口が開いている。

そこを抜けた場所には周囲が土塁に囲まれる。

その北側下は横堀となっている。横堀のさらに北側下にも腰曲輪がある。

大宝城は、南北朝期の城であるが、この部分は結構、技巧的であり、もっと後世、戦国期の遺構のように思える。

八幡宮の境内西側、東側にも土塁の跡が見られる。 |

|

|

|

| 船着場跡。遠くの水田は大宝沼跡。 |

虎口。両側に土塁を持つ。 |

虎口を入って北側にある土塁。 |

|

|

|

| 北側にある堀。前面に土塁を持つ。 |

八幡宮西側に残る土塁。 |

大宝八幡宮本殿。重要文化財。 |

この城が単郭であるとは思えない。

八幡宮前の駐車場がある場所から東西の低地側に切通しの道が付いているが、ここも堀の跡ではなかったかと思われる。

当然、土塁も存在していたであろう。

八幡宮が本郭の場所と推定されるが、東側の幼稚園間にも土塁と堀が存在しており、郭が独立していたと思われる。

小学校の北側もその可能性がある。とすれば3、4郭からなる城であったと思われる。

|

|

|

| 大宝小学校南側に残る土塁。 |

大宝小学校南の鳥居に横の櫓台。 |

大宝小学校南の堀跡の道。右は土塁。 |

築城は貞永元年(1232)、小山一族の下妻修理権亮長政と言われる。

南北朝、城主下妻政泰は南朝方に組した。特に暦応四年(1341)に南朝の中心人物、北畠親房が小田城より関城に移ると、大宝城には、春日中将顕時が、興良親王を奉じて移り、関城と連携して北朝方と戦う。

南朝方の最大拠点となったため、北朝方の攻撃の最優先対象となり、攻将高師冬による激しい攻撃を受け、約2年間の攻防戦の後、興国4年(1343)11月、兵糧も欠乏し、遂に落城し下妻政泰は城と運命を共にした。

この城の解説はほとんどこれで終わる。

しかし、この地は戦国時代、多賀谷氏の本拠、多賀谷城の北2㎞の地点であり、大宝沼で多賀谷城と連絡可能である。

それに八幡宮北側の戦国期と思える遺構である。おそらく戦国時代は多賀谷城の北の出城として機能していたのではないかと思う。

駒城(下妻市黒駒)

知名度がある割りに遺構は低い土塁①が50mほど続くだけである。そこに城址碑が建つ。

しかし、これでも国史跡なのである。

戦前の南朝方の史跡を顕彰したことによる。

このため、地図にもちゃんとマーキングされている。でも、探すと城らしいものはない。そりゃ低い土塁だけじゃ見つけにくい。

鬼怒川が西400mを流れ、県道233号線が南を掠める。

|

前述したように南北朝期の城であり、攻防戦が行われた城である。

築城は中御門少将藤原実寛という。実寛は南朝方として兵を挙げている。

常陸の南朝方攻撃に向かった北朝方の高師冬は暦応2年(延元4年、1339)まずこの駒館を攻撃する。

しかし、実寛の防備が固く駒城は容易に落ちなかった。

翌年1月には、小田城から春日中将顕国が、関城から城主の関宗祐が救援に駆けつけ戦っている。

しかし、5月、高師冬の夜襲により城は落ち、実寛は捕らえられたが、翌日に藤原軍は奪い返して、師冬を撃退する。

このため、師冬は瓜連城で体制を整え、暦応4年(興国2年、1341)再攻する。

まず、小田城を攻撃し、小田氏を降伏させる。

このため、同年11月、北畠親房は関城へ移る。その後、師冬により、駒城が落城したものと思われる。

その後、師冬は、関城・大宝城の攻撃を行い、2年を要して陥落させている。 |

その歴戦の駒城、100m×150m程度の単郭の方形館である。

西側の守りは鬼怒川に頼り、周辺はかつては沼地であり、水城であったようである。

しかし、こんな単郭の居館程度の城では心基ない。

「関城地方の中世城館」を見ると単郭ではなく、さらに外側に曲輪があり、輪郭式の城だったようである。

西側に堀を利用したと思われる川③がある。

現在では市道北側に低い土塁とわずかな堀を残すだけであるが、この部分は主郭北西部分という。

主郭の南側が宅地②となっているが、その西の畑が若干くぼんでおり、ここが堀だったようである。 |

|

|

| 航空写真は、昭和49年国土地理院撮影 |

②城址南側宅地が曲輪跡、畑が堀跡 |

③西側の川は外郭の堀跡か? |

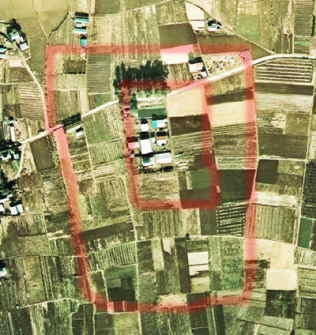

桐ヶ瀬城(下妻市桐ヶ瀬字島台)

駒城の南1.5kmの西の鬼怒川と東の堀川に挟まれた微高地上にある。

水田地帯からの比高は3mほどである。

城自体は100m×70mほどの長方形の単郭であったようであるが、宅地化に伴い遺構は隠滅してしまった。

かろうじて東側の堀川側から見た集落のある地が、城館の切岸を思わせるのみである。

この城は南北朝の戦いで駒城攻撃の北朝側の陣城だったといわれる。

戦国時代まで存続し、多賀谷氏の家臣、桐ヶ瀬弾正が城主であったらしい。

|

上 昭和49年国土地理院撮影の城址付近 上 昭和49年国土地理院撮影の城址付近

左上 東側堀川沿いから見た城址

左下 主郭部跡から見た東側堀川の低地、遠くに筑波山が見える。 水田が堀跡だろう。 |

上 昭和49年国土地理院撮影の城址付近

上 昭和49年国土地理院撮影の城址付近