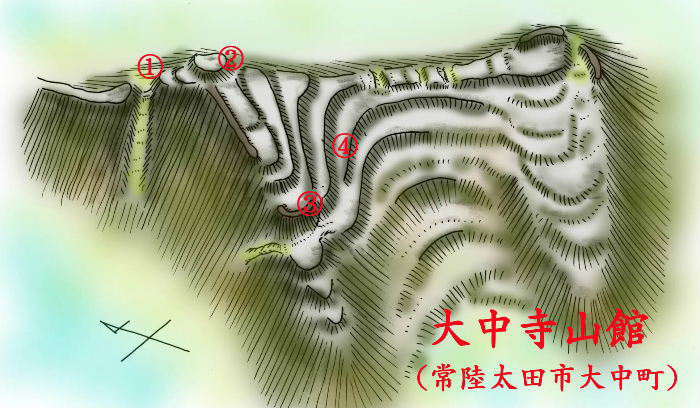

折橋牧原砦(常陸太田市折橋町)36.7154、140.4921

常陸太田市の北部、福島県境に近い里美地区にある。この付近には木の上館、折橋清水館、古輪要害等城館が密集する。

しかし、いずれも規模は小さく、古く、堀などの風化埋没が著しい。

↑東側国道349号線から見た城址

みな岩城氏により、同じ時期に築かれたものと推定され、里美地方が山入の乱で衰退した佐竹氏を岩城氏が侵略して支配下に置いた文明17年(1485)頃と推定される。

佐竹氏、岩城氏間が緊張関係にあった頃であり、戦国後期、岩城氏が佐竹氏に支配されるころにはすべて廃城状態になっていたようである。

城主伝承もないので一時的な城館であったと思われる。

そして、これらの城館と同時期の城館が2024年12月に新に確認された。

場所は旧里美高校の西の山である。標高は278.1m、里美高校が197.3mなので比高は80mほどである。

山へは里美高校の西に墓地があり、そこから登るが道はない。 |

|

東側の標高278.1mのピークが主郭であり、南側に段々に6段ほどの腰曲輪①がある。

主郭②背後には長さ約35mにわたり曲輪がある。

東側は急斜面でありこの方面からの攻撃は想定しなくてよいだろう。

|

一方、南西側には緩い尾根が続く。

この方面が一番の弱点であるため、尾根上に3か所の堀切③、④、⑤が構築される。

これが南西尾根遺構である。

全体に堀切の風化は進んでいる。

末端の堀切までの長さは約150mある。

この尾根の南東側斜面は勾配が緩く帯曲輪のようなものがあるが、尾根直下のものを除き、植林に伴うもののようである。

城址からは折橋宿などが見下ろすことができ、十王から延び、西の高倉に通じる街道(国道461号線)と棚倉街道(国道349号線)の交差点を監視する目的の城であろう。

北側に古輪要害があるが、連携は取れていないようである。

|

|

|

|

| ①主郭部南東尾根には段々の曲輪が重なる。 |

②南東尾根から見た主郭部 |

③南東尾根の遺構の最南端の堀切底から見た切岸 |

|

|

| ④南東尾根中央部の堀切 |

⑤南東尾根遺構の主郭部側の堀切 |

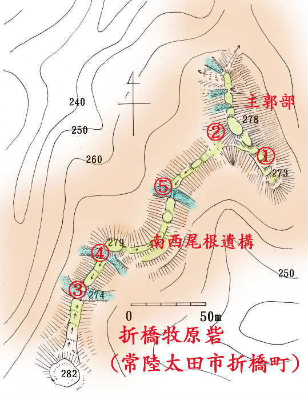

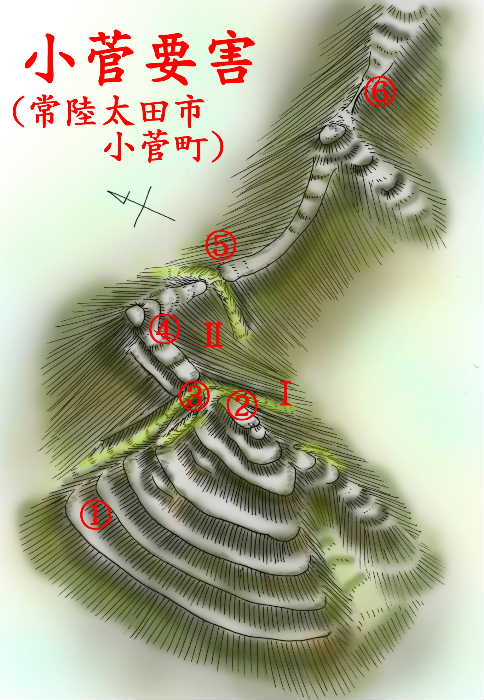

小菅要害(常陸太田市小菅町)36.7084、140.5108

国道349号線沿いにある道の駅「さとみ」の北東の山にある。

山の南北に沢が流れ、北の沢は周囲が崖であり、不動滝がある。山は尾根状に東から張り出し、尾根を東に向かうと堅割山である。

↑ 道の駅さとみから見た北東の城址

山の先端部の本郭の標高は289m、西下の里川の水面が178mなので比高は約110mである。

山の南下にある市営住宅付近から山に入るが、登ったすぐの場所に堀切をまわした場所がある。

どうも物見の場のようである。

←この部分は物見か?背後が堀切られている。

←この部分は物見か?背後が堀切られている。

山を東に登って行くが、この山、斜面が先端山頂部から扇型に西に展開しているのであるが、それほど急斜面ではない。

斜面は植林が行われている。その斜面部の下部に平場が見られる。これが城郭遺構かどうか判断できない。

斜面を登って行くと、高度差約30mにかけて斜面西側に5段ほどの帯曲輪①が展開する。

|

|

| ①西側斜面に多重に展開する帯曲輪 |

|

| ②本郭内部、それほど整地されてはいない。 |

|

西側斜面のみに多重に帯曲輪が構築されているのは、西側斜面の勾配が特に緩いからと思われる。

曲輪の幅は4~7mほど、長さは最長で100mくらいになる。

山の南側先端部が本郭②、標高は289m、長さ約30m、南側に腰曲輪があり、西斜面の帯曲輪につながる。

|

|

|

| ③本郭北側の堀切、竪堀が豪快である。 |

④二郭内部は3段になっている。よく整地されている。 |

⑤二郭から南東に延びる尾根にある堀切 |

|

|

| ⑥ピークの東に続く尾根は土橋状になっている。 |

⑥の東、160mにも堀切がある。ここが末端か? |

本郭北側に堀切③がある。幅は約5m、深さは約2m。

その北側が二郭④である。

南北約60m、幅は約10m、北に向けて4段構成となる。

北端が一番高く標高は294mである。

ここから尾根は東に曲がり、途中に土橋を持つ堀切⑤がある。

尾根が東に続き東の標高300mのピークに至る。

その東は尾根が土橋状になっている。

この尾根、幅が約4mあり、ある程度整地されている感じであり歩きやすい。

道として使われていた可能性がある。

なお、標高300mのピークの尾根が続く、170m東(土橋状の部分からは160m)に堀切が存在する。

その位置は36.7100、140.5134、ここの標高は330mである。

この城であるが、総じて削平は甘い。

構造も簡易的で古い感じを受ける。

さらに臨時的築城の感じを受ける。

西側に多重に帯曲輪をすることから、里川の上流側、北方向を警戒しているように見える。

山入の乱の頃、佐竹氏の弱体化を狙い、車城や龍子山城を攻略し、里美地方を制圧した岩城氏を警戒する佐竹氏側の城かもしれない。

時期的には文明17年(1485)頃であろうか。佐竹氏の勢力が強まり地域が安定した戦国末期には使われていなかったであろう。

大菅砦(常陸太田市大菅町河原野)

太平洋側の日立市十王町から十王川沿いに県道60号線が西に向かう。

この道、戦国時代は海側から山側に向かう「塩の道」の1つであり、途中に高原妙見館があり、少し北に分かれる道を行くと竪割山に行く。

この道が向かった先が里川が流れ、棚倉街道(国道349号線)が南北に通る谷筋である。

その合流点にこの砦がある。

南西側から見た砦のある山。麓を国道349号線が通るり、里川が流れる。

なお、現在の県道60号線の国道349号線との合流点は少し南側の谷を通っている。

本来の街道はこの砦のある山の南側の谷を通っていた。

その旧街道沿いに石尊神社の鳥居があり、神社のある標高262mの山頂部周辺が城址である。

この山、東西約600m、南北約400mのほぼ独立した形をしており、山裾を一周できる。

国道349号線からの比高は約100mある。

この山にはピークが4つあるが、城郭遺構が存在するのは里川の谷を見下ろす神社のあるピークだけである。

他のピーク上は平場のようにはなっているが、城郭遺構は確認できない。

里川の流れる谷側のみを監視しているような感じである。 |

|

神社参道を登って行けばいいのであるが、この参道、結構、急である。

横堀状になっており古道のようである。

その参道沿いに小さな平坦地がいくつか見られる。

どうやら曲輪のようであるが、風化し不明確である。

|

|

|

| ①山頂部に建つ石尊神社の祠 |

②神社後ろが最高箇所、本郭である。 |

③参道沿いに明瞭な腰曲輪がいくつか見られる。 |

山頂近くになると7m四方ほどの明瞭な曲輪③が3段ほど確認でき、神社①になる。

神社と言っても石の祠である。南向きに立っており土塁が東西を覆うが、これは神社に伴うもののようである。

神社の北側が本郭②であるが、15m×5mほどに広さに過ぎない。

周囲には犬走りがある。

東下5~7mに、北東及び南東に尾根が派生する位置に腰曲輪があり

犬走りが結ぶ。結局、堀切は確認できない。

段郭構造のみである。

東側にあるピークとの間に堀切があるのではないかと思ったが、やはり「ない。」

非常に簡潔で古風な造りである。

山入の乱頃までに使っており、佐竹氏の支配が安定した戦国後期には使っていなかったであろう。

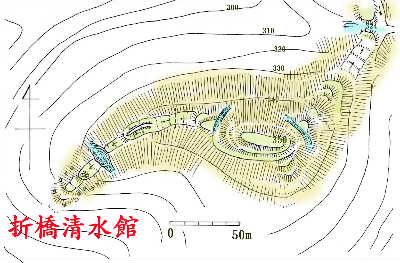

折橋清水館(常陸太田市折橋町)36.7135、140.5081

図説 茨城の城郭3に「木の上(きのかみ)館」を取り上げた。

この館、茨城県遺跡地図にもちゃんと城館として登録されている。

しかし、この館、少しおかしい。

尾根突端部の平場が主郭なのだが、山に続く背後に何もないのである。

山側から攻撃されたら一巻の終わりである。

戦闘を考慮しないただの物見の場ならそれでもいいが。

で、背後の山に何かあるのでは?と登ってみたが、やっぱり何もないのである。

それなので図説 茨城の城郭3では「戦闘を考慮した城郭ではない。戦闘を考慮すれば、戦闘用城郭の築城にふさわしい山はいくらでもある。」と書いた。

ところが、「ふさわしい」に該当する城が出て来たのである。

木の上館から谷津を挟み南東約300mにある山である。

谷を挟んで南隣りの山である。

この山の西下には薬師堂がある。

館に行くには薬師堂の北側の谷沿いについた道を歩き、鞍部になった場所にある切通し(ここは堀切?)部から南西に延びる尾根を登る。

その山頂部に東西30m幅7mの細長い平場があり、南側に2本の帯曲輪(犬走り?)が、そして派生する尾根に堀切がある定番のパターンの単純簡潔な城である。

最も明瞭な遺構は西に派生する尾根の堀切である。

北側の道が通る鞍部も堀切と思われる。

尾根上には堀切がもっとあったような感じである。

主郭周囲の斜面は急傾斜であり、要害性は高い。

|

|

|

| ① 山頂部は細長い平坦地である。藪、酷! |

②山頂部西下の堀 |

③西に下る尾根にある堀切、これが一番明瞭な城郭遺構。 |

|

|

|

④ ③の堀切の先には緩斜面が下る先端に岩がある。

物見か? |

⑤主郭北東側尾根の堀切。 |

⑥北東下の鞍部の切通しは堀切を転用したものだろう。 |

この城こそが本来の木の上館の詰の城なのかもしれない。

単純な構造であるが、地形だけでかなりの要害性である。

一応、西下の集落の名前が清水なので、折橋清水館と仮称する。

この城からは西側は良く見えるが、北方向は木の上館がある山が死角となって見えない。

やはり、木の上館はこの城の死角をカバーするための出城なのであろう。

・・と思ったらそうでもない。

下の写真のように、⑥の堀切から北東の山に横堀状の古道が延びているのである。

この古道は竪割山方面に通じる。「塩の道」の1つであったようである。

したがって、塩の道が里川の谷に出る地点を抑えている館でもあるようである。

常福寺館(常陸太田市常福地町)

木の上館(常陸太田市折橋町)

里美の盆地の南端部、国道349号線と国道461号線が交わる折橋の交差点の南東側に見える山にある。

館のある山の標高は250m、下の折橋宿の標高が200mなので比高は50mほどである。

館のある部分は東側の多賀山地から里美の谷に張り出した尾根の先端部に当たる。

この山の北側は急勾配であり、下に川が流れ、この方面からの防備は特に必要としないが、南側は勾配が緩く、多重に段郭が構築されている。

肝心の館であるが、果たしてこれが城郭であるのかどうか疑問が残る。

部分的には明確に曲輪と考えられる平場もあり、切岸もしっかりした部分もある。

また、山の西側斜面には横堀または竪堀と考えられる遺構も見られる。

しかし、城域の半分以上はほとんど自然地形のような感じであり、東の山に続く尾根筋を防御するための堀切もなかった。

館には先端部の墓地から登れそうに思えるが、ここから登ると藪地獄が待っている。

尾根城は側面攻撃に限るのでここは南に迂回して南側の墓地裏から登る。

この墓地も曲輪であったようである。

直ぐに3段ほどの曲輪と考えられる平坦地が見えて来る。

この平坦地は山の南側斜面を途切れ途切れになりながら東に延びている。

その西側に例の横堀とも竪堀とも思える遺構がある。

西側の斜面側に土塁を持っている。

堀幅は狭く、かなり埋没している。

しかし、単なる山道ではない。

田渡城の横堀のような兵員移動用あるいは塹壕といった感じである。 |

|

この堀は最高箇所で止まっている。

その東側が一段高く物見台のようであるがほとんど自然地形である。

東の山方向に向かうが藪に行く手を妨げられるが、やはり自然地形である。大きな物見のような岩がある。

鞍部に堀切があると思うがない。非常に中途半端な印象の館である。

少なくとも戦闘を考慮した城郭とは思えない。

築城途上で放棄されたのかもしれないし、折橋宿付近の住民の緊急時の避難場所であったのかもしれない。

|

|

|

| 折橋の交差点から見た館址。 |

西側には横堀が巡る。 |

曲輪は平坦である。この先は藪。 |

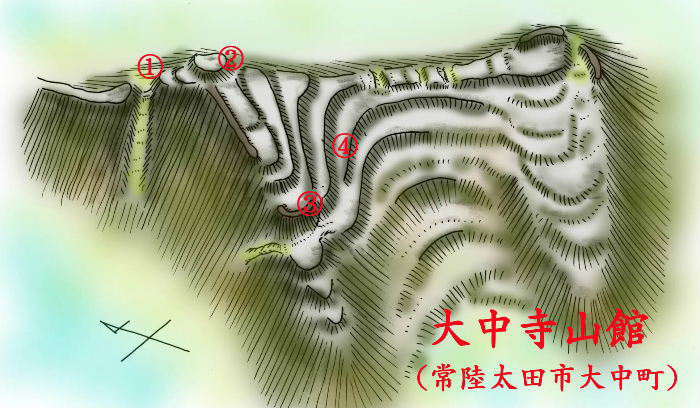

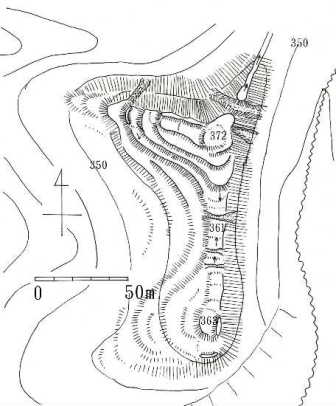

大中寺山館(常陸太田市大中町)36.7440、140.5022

常陸太田市北部里川沿いの里美地区にある。この地区には小さい城館が多く存在するが、本館もその1つである。

場所は白幡台団地の東約600mの標高372mの山である。

↑西側から見た城址のある山、白幡台団地は写真の左側にあたる。

国道349号線からは東に約1kmの距離にあり、南西の麓に泉福寺がある。

国道349号線からの比高は約150mである。

城は南北2つのピークから緩斜面の西側に段々状に曲輪を展開させる形式である。

約100mの距離があるピーク間は鞍部(標高361m)になり、小さな堀切がある。

ピーク間の西側は谷津状である。城の北側、東側、南側は急斜面である。

総じて古い印象を受ける。

南側の標高363mのピーク部から展開する曲輪群は普請が甘いのか、遺構が曖昧である。

この方面は精々、物見程度にしか使っていなかったと思われる。

一方、北側の標高372mのピーク②は土壇状になっており西側、南側の谷津部に段差が明瞭な曲輪が確認できる。

北側のピークから西側約50mの範囲が確実な城域であり、それより西側は城外であろう。最西端の曲輪③には土塁痕がある。

北側のピークから北の山地方面に細尾根が続き、幅約5m、深さ約3mの堀切①で仕切られる。

この尾根筋は本館が危機に瀕した際の退避路であろう。

|

|

| ①城の北東端の堀切。 |

②①の堀切の南西側にある土壇、城内最高箇所である。 |

|

|

| ③②の土壇から西に展開する末端の曲輪の前面には土塁がある。 |

④①-③間の曲輪の南側には帯曲輪が4段ほどある。 |

現在の白幡台団地の地には城館があり、その詰めの城と推定される。

あるいは全体に普請が甘く、それほどの防御性も感じられないことから、佐竹氏の軍勢の奥州遠征時の宿営地の可能性もあろう。