北遺構:36.7987、140.3857、南遺構:36.7978、140.3870

久慈川が流れる国道118号線が通る谷の東の谷、下野宮から立神、小生瀬に通じる谷、東側の山にある。

↑ 西から見た真瀬久保砦南遺構(右)と北遺構(左)

南北2つの山に遺構があるが、城としての可能性が高いのは北側の標高240m、比高約60mの山である。

ここを北遺構とする。

真瀬久保砦(大子町大生瀬)

北遺構:36.7987、140.3857、南遺構:36.7978、140.3870

久慈川が流れる国道118号線が通る谷の東の谷、下野宮から立神、小生瀬に通じる谷、東側の山にある。

↑ 西から見た真瀬久保砦南遺構(右)と北遺構(左)

南北2つの山に遺構があるが、城としての可能性が高いのは北側の標高240m、比高約60mの山である。

ここを北遺構とする。

①尾根にある堀切、東側のみ片竪堀が下る。 |

②先端部は平場になっており、西の谷筋を見下ろせる。 |

北東から南西に延びる尾根先端部にあり、斜面の勾配は急である。

明瞭な遺構は先端部の平場の北東尾根に堀切1本があるのみである。

この堀切からは竪堀が南東側に下るのみであり、反対側、北西側は急勾配のため竪堀はない。

小さいながら城館である。

南遺構は標高250m、北遺構より約10m高い。

北遺構とは主郭間は約170mの距離にある。

段々状の腰曲輪等は確認でき、堀切跡のような段差が山頂東にあるが、埋没が進んでいるのか、堀切かどうか判断できない。

その東が鞍部になる。山頂部より約7m低い。

| ①南遺構の山頂部は平坦である。 | ②北西側に下る尾根の腰曲輪。 |

| ③ 東側の山との間の鞍部には古道が通る。 | ④山頂北下の腰曲輪。 |

東側の山からは打越方面から延びる古道が下って来て、鞍部を経てさらに南西下に下る。

その古道の出口部を監視している感じであるが、ここが果たして城館かどうか、確信が今一つ持てない。

両遺構から谷間は見えるが視界は限られ、谷の北方向、南方向がよく見えない。

このため、狼煙リレーの中継点とは思えない。

松沼堀切(大子町大字池田)36.7703、140.3609

道の駅だいごの北西約300mにある。遺構は堀切1本のみである。

堀切は幅約5m、埋没は激しく深さは1m程度、土橋を持ち、北側には土塁がある。

↑ 南西側の「道の駅 だいご」から見た遺構のある山。

麓に怪しげな子安観音が建つ。その裏は崖、ここからは登らない方が良い。

|

ここの標高は175.1m、久慈川の水面からの比高は76mである。 堀切の両側は深い谷であり切通ではない。 堀切の北側には比較的平坦な平場になっている。 南側は尾根が続き、高度を上げて行き、標高193mのピークとなるが、その間に岩場がある。 果たして、どちら側が上位の場なのかわからない。 城館としてもその性格も分からない。 久慈川に沿った街道の監視用か?または住民の避難城か? 金山に関わる区画掘の可能性もあるが、この山付近で金を掘っていたという記録は確認できない。 なお、遺構には南側の電気機器工場の横から尾根伝いに行くのが道のりは遠いが安全である。 道の駅や子安観音がある山の西側からの直線距離は短いが、岩剥き出しの崖などがある急傾斜であり、登るのは危険である。 |

| ①唯一の城郭遺構である堀切。 | ② 堀切の北側は平場になっているだけ。 |

| ③堀切の南東側は登りとなり、岩場がある。 | ④堀切南東の標高193mのピーク上は平坦になっている。 |

後山砦と大子郷校「文武館」(大子町大子)36.7747、140.3526

茨城県大子町、現在は過疎化が進んでいるが、かつては林業で栄え、人口は最盛期で4.5万人もいたそうである。(現在1.6万人弱)

その中心部がJR水郡線大子駅や町役場がある地区である。

ここは温泉もあり、かつての繁栄の跡が残る。

ここが中心地になったのは久慈川、押川の合流点であり、南郷街道(国道118号線)と馬頭街道(国道461号線)の分岐点、さらには水府方面にも街道が延びる物流、交通の要衝だったからと思われる。

←西側永源寺前から押川越しに見た砦跡のある山、右端部が遺構、町は大子中心街。

しかし、戦国時代はどうだったかというと、交通の要衝であったことは変わらず、十二所神社や永源寺は既に存在しており、街はあったであろうが、それほど発展していたかどうかは分からない。

むしろ戦国時代の中心地は町付であったと思われる。

交通の要衝ならその地またはそこを見下ろす山にはそれなりの規模の城館があるのが定番である。

この大子中心街付近にそのような城館があるとしたら大子小学校や十二所神社がある場所や北側の裏山が相応しい場所である。

大子小学校は高台にあり、ここには江戸時代末期、水戸藩郷校文武館や陣所があったので城館でもあり、土塁も残る。

その前身は当地の郷士益子民部左衛門の屋敷であり、江戸初期から存在し空堀で囲まれていたといい、水戸藩初代藩主頼房の頃から御殿地と呼ばれていたという(水府志料)。これは別荘ということであろう。

陣屋となったのは享和2年(1802)、江戸末期である。

| 小学校校庭に残る土塁の残痕 | 陣屋、郷校跡の小学校敷地。土塁の残痕しか遺構はない。 | 小学校西側から見た後山砦。昔、この付近に一二所神社があった。 |

おそらく陣屋、郷校のベースになった館は戦国時代から存在していたものと思われる。

ここの標高は124m、駅付近が104mなので比高約20m、眺望は抜群である。

城館を置くには相応しい場所である。

しかし、ここに館があったとしても背後の山から奇襲を受けたら一たまりもない。

背後の山に館を守るための出城等がないとおかしい。

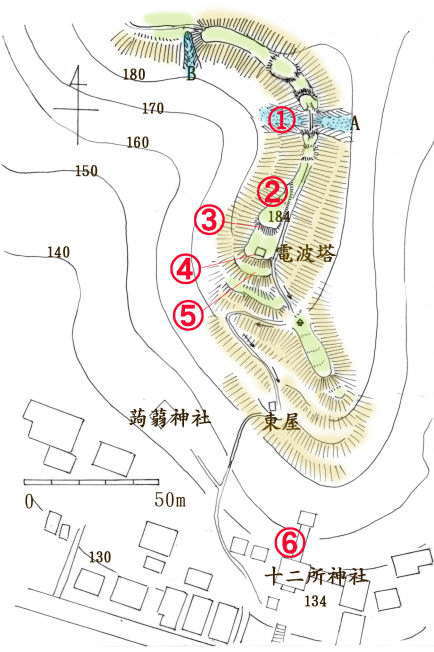

で、突入。(十二所神社、西の蒟蒻神社の一段高い東側に朽ちつつある東屋があり、その北に登る道(遊歩道か?)があり、そこを行く。)・・・・で、あったか?

「あった。」でも拍子抜け、城郭遺構と断言できる遺構は堀切1本のみであった。

|

標高184.2m最高箇所②付近にはアンテナ塔④があるが、その設置工事で改変を受けているようである。 ここは曲輪②③④であったと思われる。 その南側に帯曲輪⑤が3つ確認できる。さらに十二所神社⑥にかけて段々が続くが、藪が酷く十分に確認できない。 これらも曲輪の可能性がある。 標高134mの十二所神社の地も曲輪だったかもしれない。 しかし、最高箇所から北に延びる尾根を行っても先に挙げた堀切①1本のみしかない。ただし、幅は約10mあり規模は大きく、斜面は竪堀となっている。 その堀切には土橋がある。 なお、その土橋、アンテナ塔工事のため付けられた感じである。 |

さらに北に行くと鞍部があり、南側のみ竪堀Bが下るが片側だけに堀のようになっているのは不自然であり、城郭遺構か判断できない。

麓部を守るための戦闘を考慮した城館なら堀切1本ということはあり得ない。

複数本設置するのが定番である。

そうなっていないことと最高箇所付近の遺構がそれほど高度なものではなく、小規模であることを考えると、これは物見台、狼煙台である。

形式的には袋田要害と良く似る。麓部を守る城館とは思えない。

| ②最高箇所、本郭のはずだが・・この藪じゃあ、分からん。 | ③②の南側の切岸、アンテナ塔工事に伴うものでは? |

| ④主郭先端部に建つアンテナ塔、付近は改変されている? | ⑤④南下の腰曲輪、これは本物だろう。 |

戦国末期、佐竹氏の支配が確立しこの地が安定し、背後に懸念がなければこの程度のもので十分だった可能性もある。

狼煙台とすれば久慈川上流方面の矢田城や押川上流方面の高岡城からの狼煙を受け、南田気要害、天神山城、月居城方面(久野瀬経由?)に伝達したことが想定される。

十二所神社

この名前の神社は全国各地にあり、多くは山の神を祀った土着信仰を元にしたものという。

一部、熊野神社の系列のものがある。

⑥十二所神社、この裏山が砦であるが、この境内も曲輪の一部では?

ここ大子には上岡、内大野、下金沢も含め4社がある。

社伝としては、奈良時代、神亀4年(727)に地域の開発守護神として創建されたというが、前述したように山の神を祀る素朴な縄文時代まで遡る信仰が元であろう。

実際の神社創建時期は分からないが、慶長の初めに当地を治めていた戦国大名の佐竹義宣の寄進で社殿改築が行われたという記録があるので戦国時代には存在していたことは確かである。

さらに元禄2年(1689)に水戸藩第2代藩主徳川光圀より7斗8升の除地が供されたと伝えている。

ただし、この頃は現在地にあった訳ではなく、現在地の西下にあったという。

しかし明治43年(1910)4月24日に町火事で類焼し、現在の大子小学校の地の西側に大正7年(1918)再建されたが、小学校の増築のため、昭和9年(1934)、現在地に移った。

久野瀬の城館伝承地

大子町市街地の東の山地、久野瀬地区に城館が存在するという情報が2020年12月にもたらされ、確認を依頼された。

しかし、その情報、かなり高齢の方からであり、具体的な場所が分からない。

このため、年も押し詰まった12月27日、地元の山に詳しい長老、U田氏80+α歳、その小5のお孫さん他、計5名で久野瀬地区にある城館の可能性のある山を3か所調べた。

いずれもU田氏とそのお孫さんの推奨地である。

1つは36.7718、140.3747の標高214mの山、以下A。

2つ目はその北側、北をアップルラインが通る36.7751、140.3763の標高220mの山、以下B。

3つ目はその西側に位置する36.7741、140.3729の標高183mの山、以下C。

いずれも頂上部に平坦な場所がある。

しかし、結論から言うと、いずれも決め手に欠けた。

確かに平場はあるのだが、だらだらしており、平坦度は低い。

人工的に削平した感じではない。つまり人工的な曲輪ではない。

また、城館に付き物の堀切等が付近に全くないのである。(逆に堀切等の存在が城館の最も有力な決め手である。)

堀切に似た尾根を横切る切通しの道はあるのだが、堀切を転用したものではなく、ただの道であった。

この付近の山、尾根上はかなり広いが尾根斜面は急傾斜、谷津部は深い谷になっている。

しかし、その谷津部には昭和50年代まで水田があったそうで、その跡が残る。谷津田というものである。

そして山と谷津の間を山道が通る。

昔はこの山道を通って大子中心部の学校まで通学していたそうである。

結構、道はこの山間を複雑に通っているようであり、藪に埋もれた道跡も確認される。

また、尾根が比較的広く歩きやすいため、尾根上も道として使っていたことも想定される。

でも現在、その道を通る人はほとんどいないので自然に戻りつつある。

植林が行われ、杉の木も成長しているのだが、林業自体が廃れ、木の管理もできなくなっている。

そこに過疎化も加わり道も山も荒れている。

しかし、そういう場所でもU田氏とそのお孫さん、我々同様、難なく歩き、登って行く。さすが地元の人である。

上に挙げた3地点、ほとんど似た感じである。

| ①Aに向かう道は横堀状。かつてはこの道は通学路だった。 | ②A山頂部、結構広く平坦ではあるが加工の跡は見られない。 | ③Aの北東下の切通し。一見、横堀に見える。 |

| ④Bの山頂部、ここも自然地形であった。 | ⑤Cの山頂部、かなり広く平坦であるが、人工的ではない。 | ⑥C北東の鞍部を横切る切通し、これも堀切に見える。 |

もし、この地に城館があったら役目はなんだろうか?と考えると、1つは緊急時の避難城が想定される。

この付近では戸中要害のような城である。

その場合、ただの自然地形に頼る山という訳にはいかないであろう。

やはり、念には念を入れて鋭い、あるいは多重の堀切や土塁は構築するのが定番であろう。

人を一定期間収納するので小屋が建てられる広い平場も必要である。

なお、水場の確保も必要であるが、かつて谷津部に水田があった点を考えれば、水は何とかなったものと思われる。

しかし、上記のA~C、堀切等防護施設がないということから、避難城ではないであろう。

次には物見、狼煙台という想定ができる。

この場合、そこでの防御は考える必要はない。狼煙を上げ連絡するのが役目なので、役目を果たせば後、敵が来たら放棄しても構わない。

この山中、複雑な地形であり、いくらでも逃走は可能である。そのため、使い捨てで良い。

この場合の立地のポイントは「どこから連絡を受けてどこにつなげるか」である。

すなわち、そこから最低2つの城がよく見えなくてはならない。

大子地方の狼煙リレーは押川沿いからのルートと久慈川沿いのルートが想定される。情報は白河方面、下野方面の佐竹氏の領土、勢力範囲への奥州勢の侵入の報であり、その情報の終点は常陸太田城というものであろう。

この狼煙リレーによる情報は途中での途絶も考慮し、重複させたり複線にしたりして途絶リスクの低減、情報伝達の確実性を図っていたと思われる。

武家の存亡や領土に関わる重要性を考慮すれば重視するのは必然であろう。

この地付近の狼煙リレーに関わっていた城としては、北から大子市街地の北の山にある裏山砦、TV塔の建つ南田気要害、その東山麓の天神山城、さらに南の下津原要害、東の月居城がある。(月居要害も関わっていた可能性がある。)

これらの城間での狼煙リレーで情報は伝わるとは思うが、この久野瀬地区の山に中継点があればさらに確実性は向上する。

久野瀬地区に城があったとすれば、裏山砦から情報を受け、月居城、天神山城、下津原要害に伝えるバイパスルートではなかったかと思われる。

これを考慮すれば、Cは除外される。Cからは周囲の山に遮られて上記の城館が見えないのである。

もっとも有力なのはAであり、ここから月居城、裏山砦が目視できる。

木に遮られて分からないが天神山城も見えると思われる。

なお、Aは久野瀬集落からも最も近いという利点もある。

Bからも見えるがギリギリである。Bは久野瀬集落からもかなり遠くなる。

以上の点から、Aに狼煙台が存在した可能性が最も高いのではないかと思われる。

なお、見逃している山にしかるべき遺構を有した城館が隠れていることも否定はできない。