赤城山南麓の扇状地にあり、比較的赤城山に近い側に位置するため、土地の起伏が多く、平城ではあるが、丘城の性格も有する。

本郭Ⅰ付近の遺構の残存状態が良好であるが、それ以外は宅地や畑となって湮滅している。

鎌倉幕府初代の問注所執事を務めた三善康信の末裔という善氏(のち「膳」を名乗る。)が嘉吉年間(1441~44)頃、築いたと推定される。

善氏は勢力拡大に伴い、隣接する赤堀氏等との確執を生み、文明年間(1469~87)には佐野氏に城を追われ、横瀬氏の援助で城を回復する。

以後、横瀬氏の家臣となり、金山城の支城となる。

上杉謙信が関東に進出すると謙信側の城となり、羽生城を退去した木戸忠朝、菅原為繁などの羽生衆が置かれるが、城主は善宗次のままであった。

元亀3年(1572)、下野の小俣城攻めで宗次が戦死し、北条軍の反撃で城は奪われ、宗次の子、春松丸は厩橋に逃れ膳氏は没落する。

天正2年(1574)、上杉氏が奪還するが、同6年(1578)謙信が死ぬと、城は北条氏の手に落ち、金山城から河田備前守が城代として派遣された。

天正8年(1580)武田勝頼が上杉景勝を支援するため、上野に侵攻する。

武田勢に膳城を攻撃する意図はなく、牽制を目的で平服のまま、通過したが、些細なことから兵同士の喧嘩が起こり、それが城攻めに発展し、武田勢が落城させ、河田を討ち取った。

この時、武具を付けずに城攻めを行ったので「膳城素肌攻め」として後世に伝わる。

この落城後に廃城となったという。

数々の攻防戦が演じられ、城の帰属が度々変わったため、その都度、城は改修が加えられ、本郭の周囲に郭が拡張、増築されていったと思われる。

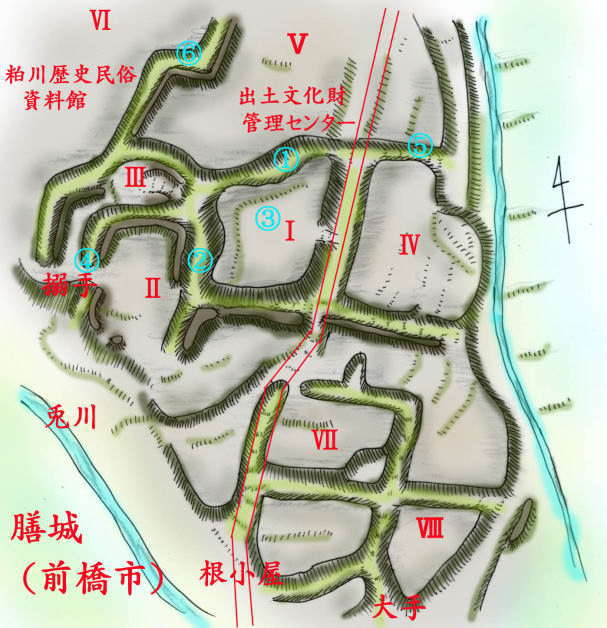

西から南にかけて「兎川」が流れ、天然の水堀の役目を果たす。

南西側の兎川沿いに根小屋が形成され、大手は南側にあった。

本郭は根小屋からは比高が12mあり、約45m四方の広さ、周囲を深さ5m以上の堀が取り巻き、さらに周囲の堀から何本もの堀が蜘蛛の巣のように延びる。

これらは通路を兼ねた掘底道であり、堀の出口が虎口になっている。

本郭の東西に馬出状の郭Ⅲを配し、西側に郭Ⅱ、南側に郭Ⅶ、Ⅷがある。

また、北側には郭Ⅴを置き、その西には郭Ⅵを配する。

城域は東西約250m、南北約500mに達する。