栴嵳挰偺撿抂晹丄扞憅奨摴偙偲崙摴349崋慄偑捠傞壓娭壨撪抧嬫偺惣懁偵奟傓偒弌偟偺嶳偑偁傞丅壚榁嶳459.6m偱偁傞丅

偦偺嶳偐傜杒偵懕偔旜崻偑墑傃丄俿倁搩偑尒偊傞丅

昗崅491倣偺暔尒嶳偱偁傞丅

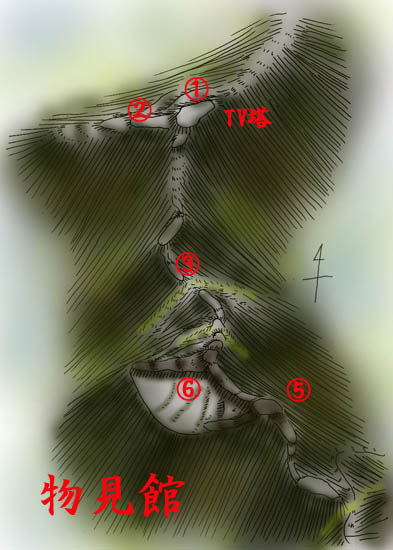

仾丂搶懁壓娭壨撪彫妛峑慜偐傜尒偨娰毈丅塃偺TV搩偑偁傞嶳偑暔尒嶳丄嵍懁偺僼儔僢僩晹暘偺椦偵暯扲抧偑偁傞丅

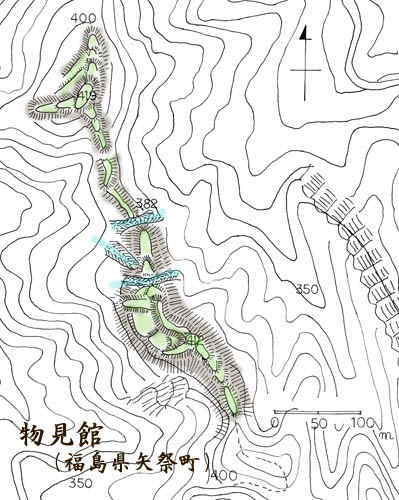

暔尒娰乮栴嵳挰壓娭壨撪乯

栴嵳挰偺撿抂晹丄扞憅奨摴偙偲崙摴349崋慄偑捠傞壓娭壨撪抧嬫偺惣懁偵奟傓偒弌偟偺嶳偑偁傞丅壚榁嶳459.6m偱偁傞丅

偦偺嶳偐傜杒偵懕偔旜崻偑墑傃丄俿倁搩偑尒偊傞丅

昗崅491倣偺暔尒嶳偱偁傞丅

仾丂搶懁壓娭壨撪彫妛峑慜偐傜尒偨娰毈丅塃偺TV搩偑偁傞嶳偑暔尒嶳丄嵍懁偺僼儔僢僩晹暘偺椦偵暯扲抧偑偁傞丅

|

暔尒娰偼偦偺暔尒嶳偲偦偙偐傜壚榁嶳曽岦偺撿懁偺埰晹晅嬤偵偁偭偨丅 偝偰丄偙偙偵偼偳偆峴偭偰偄偄偺偐暘偐傜側偐偭偨丅 俿倁搩偑偁傞偺偱偦偺曐庣梡偺摴偑偁傞偼偢偱偁傞偑丄偦傟偑椙偔暘偐傜側偄丅 偦偺偨傔丄嶳偺廃埻傪偆傠偆傠丄嶳杒懁偺椦摴偐傜俿倁搩偑尒偊丄椦摴偐傜嶳偵摴偑墑傃偰偄傞丅 杒懁偐傜傪慱偭偨偺偼丄擔偑摉傜側偔錗偑彮側偄偲偄偆棟桼偱偁傞丅 乽偙傟偩両乿偲巚偭偰撍擖丅 偟偐偟丄偦傟偼戝娫堘偄丅摴偼搑拞偱側偔側傝丄媫幬柺偑棫偪傆偝偑傞丅 偱傕丄俿倁搩偑偡偖偦偙偵尒偊偰偄傞偺偱偁傞丅 揚戅偟偰暿儖乕僩傪扵偡偲偄偆慖戰巬傕偁傞偺偩偑丄偙偙偼嫮峴撍攋傪恾傞丅 係俆亷偺媫幬柺傪栘偵偮偐傑傝側偑傜搊傞丅 妸棊偟偨傜堦姫偺廔傢傝偱偁傞丅 偱丄壗偲偐旜崻偵摓払丅偙偙傑偱斾崅150倣丅 摴側偒摴偺斾崅150倣偺搊澇偼抧崠偺摴偱偁傞丅 旜崻偵弌偨偺偼偄偄偺偩偑丄崱搙偼俿倁搩傑偱偺摴偑僀僶儔偲僞儔偺栘偑惗偊偰偄傞偺偱偁傞丅 偙偺旜崻嬝偼屆棃偐傜偺摴側偺偩傠偆偑丄傎偲傫偳捠傞恖傕偄側偄偺偱偁傠偆丅 嬯楯偟偰摓払偟偨俿倁搩嘆丄偦偙偱尒偨傕偺偼撿懁偐傜搊傞摴偑偁偭偨偙偲偱偁傞偑丄偙偺摴傕偐側傝錗壔偟偰偄偨丅 俿倁搩偺応強丄偙偙偼20倣亊10倣掱搙偺暯応偱偁傝丄彮偟壓偵惣懁偵30倣傎偳偺晅偒偩偟嘇偑偁傞偵夁偓側偄丅 搚椲偲偐杧愗偼側偄丅 偝偡偑暔尒嶳偲偄偆偩偗偁傝丄挱朷偼椙偔丄扞憅曽柺丄搶傪捠傞扞憅奨摴偑堦朷偺尦偱偁傞丅 |

偙偙偐傜撿偵壓偭偨埰晹偑娰愓偲偄偆偐彫壆偑偁偭偨応強偲偄偆丅

暔尒嶳偐傜偼撿偵旜崻忋偺嵶偄摴偑傾僢僾僟僂儞偟側偑傜懕偒丄偦偺椉懁偼媫嶁偱偁傞丅

強乆偵僺乕僋偑偁傝忋偑暯応偵側偭偰偄傞丅

旜崻嬝偺堦斣掅偄応強嘊偺昗崅偼382倣丄偦偙偼杧愗偺傛偆偵側偭偰偄傞偑丄摶偱偁偭偨壜擻惈傕偁傞丅

偨偩偟丄搶懁偼媫幬柺偱偁傝丄壥偨偟偰摶偱偁偭偨偲偄偆妋怣偼帩偰側偄丅

|

|

| 暔尒嶳偐傜尒偨搶偺壓娭壨撪曽柺丅 忋偺幨恀傪嶣塭偟偨応強曽岦偱偁傞丅 |

暔尒嶳偐傜尒偨杒偺媣帨愳忋棳曽岦丅 偙偺愭偵塇崟嶳丄帥嶳丄愒娰摍偺忛娰偑偁傞丅 |

|

|

|

| 嘆TV搩偑偁傞暔尒嶳嶳捀 | 嘇暔尒嶳嶳捀偐傜惣偵墑傃傞旜崻偺嬋椫 | 嘊暔尒嶳偐傜撿偺嵶旜崻傪壓偭偨杧愗偺傛偆側応強丅 |

|

|

|

| 嘋娰偑偁偭偨暯扲晹擖岥嬋椫偺偺杧愗 | 嘍娰偑偁偭偨偲偄偆応強偺僺乕僋 | 嘐暯扲晹偼庒姳孹幬偟偰偄傞偑挀撛抧偵偼揔偟偰偄傞丅 |

偦偙傪偝傜偵撿偵恑傓偲彊乆偵搊傝偲側傝丄旜崻嬝偑峀偔側傞丅

旜崻嬝偵偼抜乆忬偺嬋椫偑尰傟丄杧愗嘋偺傛偆側応強傕偁傝丄壛岺偝傟偨偙偲偑巉偊傞丅

偙偙偑彫壆偑抲偐傟偨偲悇掕偝傟傞応強偱偁傞丅

撿抂偺僺乕僋嘍偺昗崅偑412倣丄暔尒嶳傛傝80倣掅偄丅

偙偺僺乕僋偺杒惣懁偵暯応偑偁傞丅

偪傚偆偳旜崻偑晽旔搚椲偺傛偆偵暯応嘐傪倀帤宆偵暍偆丅

偙偺晹暘偺斖埻丄70倣亊50倣傎偳偱偁傞丅

廃埻偼奟偵嬤偄媫幬柺丄峌寕偡傞偲偡傟偽旜崻嬝偱偁傞偑丄偙偙傕椉懁偑奟偵嬤偄媫幬柺丄杧愗傕偄傜側偄偔傜偄偱偁傞丅

偟偨偑偄丄傎偲傫偳帺慠抧宍偵嬤偄偺偱偁傠偆丅

偙偺愭偵庒姳旜崻偑掅偔側傝側偑傜懕偔偩偗偱偁傞丅

暔尒嶳偐傜偙偙傑偱偼400倣掱搙偺嫍棧偱偁傞偑丄旜崻忋偺摴偼惍旛偝傟偨姶偠偱偁傞丅

偙偺摴偼偦偺傑傑壚榁嶳曽柺偵懕偒丄搑拞偱椦摴偵愙懕偡傞傛偆偱偁傞

丅偦偺応強傪屆摶乮偙偮偲偆偘乯偲偄偆丅

杮棃偼偙偙傑偱幵偱棃偰丄旜崻嬝傪暔尒嶳傑偱杒忋偡傞偺偑椙偐偭偨傛偆偱偁傞丅

乽敀壨屘帠峫乿偵傛傞偲偙偺娰偼敀壨寢忛巵偺壠恇丄斄栚廫榊峀婎偺娰偩偭偨偲偄偆丅

愴崙慜婜丄偙偺応強偼嵅抾巵偲偺惃椡斖埻偺嫬奅偵嬤偔丄嬥嶳偺扗庢傪栚揑偵撿嫿抧曽偵怤峌偡傞嵅抾巵偺孯惃偼搶壓偺扞憅奨摴傪捠傞丄偦傟傪娔帇偟丄楾墝儕儗乕偱愒娰傑偱棃泟傪揱偊傞偺偑栚揑偩偭偨偺偩傠偆丅

寢嬊丄孯帠椡偵彑傞嵅抾巵偵傛傝敀壨寢忛巵偼撿嫿抧曽傪扗傢傟偰偟傑偆偑丄偦偺崰偵側傞偲偙偺娰偼巊傢傟側偭偨偲偄偆丅

暔尒偲偄偆昁梫偼側偔側傝丄偣偄偤偄楾墝儕儗乕偺拞宲応強偼懚嵼偟偨偱偁傠偆偑丄偙傫側崅偄応強偱偁傞昁梫偼側偔丄扞憅奨摴増偄偺傛傝掅偄応強偵堏偭偰偄偨壜擻惈偑偁傞丅

偦傟偑彫揷愳偺娭偱偁傠偆丅

偟偐偟丄偙偙偼崅偄嶳偺忋偱偁傝丄TV搩偑寶偮偔傜偄偺応強偱偁傞偐傜丄挱朷偼椙偄丅

偙偙偱楾墝傪忋偘傟偽怣崋偑撏偔斖埻偼峀偄丅

梋寁側楾墝儕儗乕偺拞宲偑彮側偔偰嵪傓偺偱偁傞丅嬌傔偰岠棪揑偱偁傝丄拞宲帪娫偺抁弅偵側傞丅

偍偦傜偔丄嵅抾巵巟攝帪戙傕扞憅曽柺偐傜偺楾墝儕儗乕傪拞宲偟丄忢棨懁偺壴棫嶳丄崅幠嵲丄奜戝栰梫奞摍偵揱偊偰偄偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丠

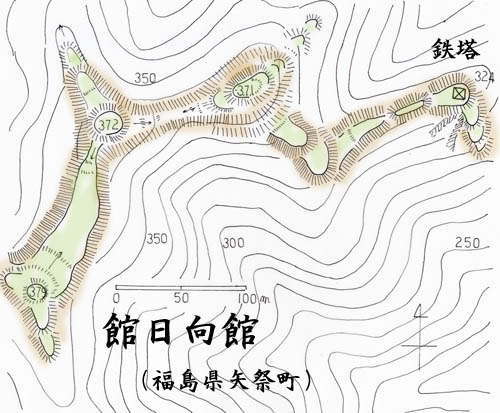

撪愳娰乮栴嵳挰撪愳乯36.8649丄140.3769

峠梩偺柤強丄栴嵳宬扟増偄偵偁傞JR悈孲慄乽栴嵳嶳墂乿偐傜媣帨愳偺巟棳丄敧峚嶳偐傜棳傟傞栴嵳愳傪栺2噏杒忋偡傞偲撪愳抧嬫偵側傞丅

偙偙偼嶳娫偺彫杶抧偱偁傞丅惣偺嶳傪墇偊傞偲忢棨崙偱偁傝丄挰晅忛偑偁傞丅

杒偵岦偐偆偲媣帨愳増偄惣娸偺怉揷抧嬫偵捠偠傞丅

偙偺撪愳抧嬫偵偼乽娰擔岦娰乿偑偁偭偨偲偄偄丄揝搩偑寶偮嶳36.8600丄140.3755丄昗崅328倣丂偑偦偺応強偲偄偆丅

偟偐偟丄2014擭1寧丄偦偙偵峴偭偰傒偨偺偩偑丄忛偲偄偆姶偠偼側偐偭偨丅

| 揝搩寶愝岺帠偱忛妔堚峔偑幐傢傟偰偄傞壜擻惈傕偁傞偑丒丒丒丅 偦偺廃曈傪曕偄偰傒偨偑丄忛傜偟偄姶偠偼側偐偭偨丅 偨偩偟丄偙偺応強偼撪愳偺彫杶抧慡懱傪尒搉偣傞応強偱偁傝丄暔尒戜偲偟偰偼偙傟偱傕傛偄偺偐傕偟傟側偄偑丅 揝搩偺寶偮応強偐傜杒傪尒傞偲偦偺応強傛傝庒姳掅偄偑偙傫傕傝偲偟偨嶳偑尒偊丄椦摴偑搶惣偵墑傃傞丅 偄偐偵傕偦偙偺嶳偺曽偑忛偑偁偭偰傕晄巚媍偠傖側偄丅 丒丒丒偰側偙偲偱偦傫側偙偲偼偡偭偐傝朰傟10擭嬤偄寧擔偑偨偭偨丅 偦偺屻丄偦偺嶳偑乽娰嶳乿偲偄偆柤慜偱偁傞偙偲傪抦偭偨丅 傕偟偐偟偨傜價儞僑偐丠 偲巚偭偨偑嵞搙丄偦傫側偙偲偼朰傟丒丒 偦偟偰2023擭10寧丄傗偭偲朘傟傞偙偲偑偱偒偨丅 傑偝偵價儞僑偩偭偨丅 |

| 嘆慜柺偵搚椲傪帩偮懷嬋椫偑庡妔嘥嘇偺慜柺偵2抜偁傞丅 | 嘇攚屻偺暔尒偺応嘦嘊壓偺愗娸偐傜尒偨庡妔嘥 | 嘊庡妔嘥杒懁偺僺乕僋晹偼偨偩偺暯応丄暔尒偺応偱偁傠偆丅 |

| 嘋暔尒偺応偐傜惣壓偵懕偔旜崻偵偁傞嬋椫 | 嘍丂嘋偺愭偼偙偺杧愗偱旜崻偑幷抐偝傟傞丅 | 嘐丂嘍偺杧愗偺愭偼暯応偵側傞偑忛妔堚峔偼尒傜傟側偄丅 |

嶳偺撿傪捠傞椦摴乮撪愳挰暯敤慄乯傪捠傟偽丄忛偺庡妔晹壓傑偱忔傝晅偗傜傟傞偺偱偁傞丅

乮偙偺椦摴丄曑憰偼偝傟偰偄傞偑憪傕懡偔丄寉僩儔偱峴偔偺偑朷傑偟偄丅乯嶳捀晹嘊偺昗崅偼297倣丄榌偺媽撪愳彫妛峑偺抧偐傜偼栺130倣偺斾崅偑偁傞丅

忛偼嶳捀晹嘊偑庡妔偱偼側偔丄嶳捀撿捈壓20倣壓偺栺20倣巐曽偺暯扲抧嘇偑庡妔偱偁傞丅

偦偺撿偵3杮偺搚椲嘆傪帩偮丅

搶偵搚椲偼壓傝丄扜杧忬偵側傞丅

偝傜偵壓偵嶌嬈摴傜偟偄応強偑偁傝丄嶌嬈彫壆偺攑毿偑偁傞偑丄偦偙傕忛堟丄嬋椫偱偁偭偨傛偆偱偁傞丅

攚屻偺嶳捀晹惣丄昗崅291倣偵偼暯応嘋偼偁傞偑丄嶳捀晹偼暔尒偺応偱偁偭偨傛偆偱偁傞丅

嶳捀晹偺慄椝偼惣偵墑傃丄埰晹偵杧愗嘍偑偁傞丅

偝傜偵偦偺惣偑彮偟崅偔昗崅297倣偺応強偵暯応嘐偑偁傞偑丄偦偺惣懁丄杒懁偼娚幬柺偱偁傝丄忛妔堚峔偼妋擣偱偒側偄丅

偙偙偼暔尒偺暫偑偄偨偩偗偩傠偆丅

偙偺娰偺宍丄乽栴嵳挰巎乿偵宖嵹偝傟偰偄傞撪愳抧嬫偵偁偭偨乽屆棃娰乿偲椙偔帡傞丅

偍偦傜偔丄摨堦偺傕偺偩傠偆丅

栴嵳挰巎偱偼偙偺娰偲乽娰擔岦乿偲偺娭學偑旕忢偵濨枂偵彂偄偰偄傞丅

偟偐偟丄乽娰擔岦娰乿偼乽屆棃娰乿偱偁傝丄偦傟偑偙偺撪愳娰偲峫偊傞偺偑懨摉偱偁傠偆丅

娰擔岦偼嵅抾巵偑撿嫿巟攝偱抸偄偨忛娰偺1偮偱榓揷埨朳庣偑抸偄偨偲偝傟傞丅

撪愳挰暯敤慄偼摉帪偺屆摴偲傎傏摨偠儖乕僩偲巚傢傟傞丅

偙偺晅嬤偺庡梫奨摴偼媣帨愳増偄偵晅偗傜傟偨尰嵼偺崙摴118崋慄偵嬤偄撿嫿摴偱偁傞偑丄戝巕偺嫆揰忛妔丄挰晅偼撿嫿摴偐傜奜傟傞丅

挰晅偐傜撿嫿摴偵弌偢丄嶳墇偊偵撪愳偵弌偰丄偝傜偵敺撿晹偺愇堜曽柺偵弌傞僶僀僷僗儖乕僩偑憐掕偝傟傞丅

偦偺儖乕僩傪娗棟偡傞忛偱傕偁傠偆丅

摿偵撪愳偐傜挰晅偵岦偐偆擖岥晹偵偁傞偺偱挰晅忛偺巟忛偲尵偊傞偩傠偆丅

娰擔岦娰乮栴嵳挰撪愳乯

偙偺娰偺柤丄乽偨偰傂側偨乿偲撉傓丅

応強偼栴嵳宬扟偐傜媣帨愳偵拲偖巟棳偺栴嵳愳偵増偭偰惣懁偺敧峚嶳曽柺偵擖偭偨撪愳抧嬫偵偁傞丅

偙偺撪愳抧嬫偵撪愳彫妛峑偑偁傝丄偦偺搶懁偺嶳偵憲揹慄偲揝搩偑寶偮丅

|

仾搶壓偐傜尒偨揝搩偲嵍懁偺怷偺娰庡懱晹丅 搶揹暉搰姴慄偺憲揹慄偱偁傞丅偙偺憲揹慄偙偦偑搶揹暉搰戞堦敪揹強偺揹婥傪庱搒寳偵憲偭偰偄偨傕偺側偺偱偁傞丅 偦偆偄偆栚偱尒傞偲偙偺憲揹慄傕堘偭偨傛偆偵尒偊傞丅 偲偙傠偱憲揹慄偵偮偄偰専嶕偟偨傜丄偦偺庤偺儅僯傾傕偄傞傫偱偡偹丅 |

偙傫側儕儞僋傕偁傝傑偟偨丅倛倲倲倫://www5b.biglobe.ne.jp/~y1hiro/L000/L001G001.htm

傑偁丄憲揹慄丄揝搩偵旤傪姶偠傞婥帩偪丄傢偐傜傫偱傕側偄丅

錗偺嶳忛傪憲揹慄丄揝搩偵抲偒姺偊傟偽帡偨傛偆側傕傫偩丅

丒丒偭偰丄扙慄偟偨偗偳丅

偦偺撪愳彫妛峑偐傜尒偊傞揝搩偱偁傞偑丄捈嬤偺揝搩偱偼側偔丄侾偮撿搶懁偺揝搩偱偁傞丅

揝搩偺応強偺昗崅偼330倣丅

娰愓偼偙偺揝搩偵懕偔撿惣懁偺昗崅371倣偺僺乕僋偱偁傞丅

偪側傒偵嶳偺榌偺昗崅偼152倣偱偁傞丅

揝搩傑偱偱傕斾崅偼180倣傕偁傞偑丄揝搩傑偱偵偼曐庣梡偺摴偑偁傞偼偢丅偲偄偆偙偲偱傑偢丄偦傟傪扵偡丅

偡傞偲撿搶壓偵摴傪敪尒丄偙偺摴傪峴偔丅捈搊傛傝偼傑偟偱偁傞偑丄幬柺偑媫偱偁傝丄摴偑偁偭偰傕懅偑偁偑傞丅

搑拞昗崅263倣抧揰偵揤摴捤偑偁傞挿偝40倣丄暆5倣傎偳偺暯応嘆偑偁傞丅

偙偙偼拞宲応強偐傕偟傟側偄丅

偝傜偵搊偭偨偲偙傠偑揝搩嘇偱偁傞偑丄偙偙偼惣懁偐傜墑傃傞旜崻偺撍抂丅

偙偙偐傜扟嬝偺挱朷偼椙偔暔尒戜偱偁偭偨偐傕偟傟側偄丅

娰偲偝傟偰偄傞応強偵偼惣懁偺旜崻傪150倣傎偳峴偒丄杒偐傜墑傃傞旜崻傪忋偑偭偨僺乕僋偱偁傞丅

|

|

|

| 嘆昗崅263倣抧揰偵偁傞暯扲抧偼嬋椫偩傠偆丅 | 嘇揝搩偺寶偮昗崅330倣抧揰偺僺乕僋 | 揝搩偺寶偮僺乕僋偐傜尒偨杒壓偺撪愳彫妛峑 |

|

|

|

| 嘊揝搩偺墱偺旜崻愭抂偵俀抜偺暯扲抧偑偁傞丅 | 嘋娰庡懱晹偲偄偆僺乕僋偼偨偩偺暯扲抧丅 | 嘍嘋傪偝傜偵撿惣曽岦偵峴偔偲暯応偑偁傞丅 |

旜崻傪峴偒丄僺乕僋偐傜撿偵墑傃傞旜崻偵庢傝偮偔偑丄偦偙偼旜崻枛抂偑暯応嘊偵側偭偰偄傞丅

昗崅偼340倣丄暯応偼30倣亊5倣偺峀偝丄忋偵傕偆侾抜10倣巐曽傎偳偺暯応強偑偁傞丅

偦偟偰偦偺忋偺昗崅371倣偺僺乕僋嘋偵弌傞丅

堦墳丄偙偙偑庡妔晹偲偄偆偙偲偵側偭偰偄傞丅

偟偐偟丄15倣亊8倣傎偳偺暯応偱偁傝丄壓傝偲側傞杒搶懁偲惣懁偵旜崻偑懕偔偑丄杧愗傕嬋椫傕側偄丅

傎偲傫偳帺慠抧宍偱偁傞丅偙傟偱偼暔尒偐丄楾墝戜掱搙偱偁傞丅

偙偺偨傔丄惣偵懕偔旜崻傪恑傫偱傒傞丅埰晹傪墇偊丄100倣惣偺昗崅364倣偺僺乕僋偵弌傞偑丄偙偙傕捈宎15倣掱搙偺暯応偩偗丅

杒曽岦偵壓傞旜崻偑偁傝丄撿搶懁偵旜崻偑懕偔丅

偙偺撿搶懁偵懕偔旜崻傪峴偔偲丄旜崻偼峀偔側傝50倣亊30倣傎偳偺暯扲抧嘍偑偁傝丄嵟屻偵昗崅380倣偺捈宎8倣傎偳偺暯応偵弌傞丅

偦偺愭丄杒惣偲撿搶偵傕旜崻偑懕偒丄400倣愭偑堬忛導嫬偲側傞丅

寢嬊丄偙偺娰偼杧愗傕側偔丄嬋椫傜偟偄暯扲抧偼偁傞傕偺偺丄傎偲傫偳帺慠抧宍偵嬤偄傕偺偱偁傝丄暔尒戜丄楾墝戜掱搙偺傕偺偱偁傞丅

偟偐偟丄100倣亊30倣傎偳偺暯扲抧偼恖娫偑挀撛偱偒傞僗儁乕僗偲偼側傞偲巚傢傟傞丅

偙偺娰偼嵅抾巵偑偙偺抧傪愯嫆偟偨屻丄惍旛偟偨偲尵傢傟傞丅

娰庡偼榓揷埨朳庣丄屻偵埳惃弌恎偺屆巗夒妝偵梐偗偨偲偄偆丅

偙偺栴嵳愳増偄偺扟偼媣帨愳偺宬扟偐傜墱傑偭偨応強偱偁傝丄愴棯揑偵廳梫側岎捠楬偱偼側偔丄暔尒傪偡傞傛偆側壙抣偼尒偄偩偣側偄丅

憐掕偲偟偰偼丄偙偺墱抧偑敧峚嶳丄摉慠丄栴嵳愳偺忋棳偵嬥嶳偑偁偭偨壜擻惈偑偁傝丄偦傟偵學傞娰偑榌偵偁傝丄偦偺媗傔偺忛側偺偐傕偟傟側偄丅

傑偨偼丄嬞媫帪偵廧柉偑旔擄偡傞偨傔偺忛偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅