南下にある豊香島神社の鳥居。

この参道を登り社殿がある部分が館跡。

居館はこの鳥居付近ではないかと思う。

北西側は幅8m、深さ5mほどの堀で区画され、その先北西に続く尾根には明確な遺構は存在しない。

天栄村東部の城

福島県天栄村は東西に長く、西は羽鳥湖がある高原であるが、東は東北新幹線が通るほぼ平坦な地である。

この東部地区にもいくつかの小城館が存在する。

いずれも戦国時代、須賀川に本拠を置いた小大名、二階堂氏家臣の城館である。

二階堂氏は戦国末期、伊達氏の攻撃で滅亡、家臣もばらばらとなり、城館も廃城になった。

家臣のうち、ある者はこの地で帰農し、ある者は佐竹氏、伊達氏の家臣となり秋田や仙台で子孫が続いている。

「水戸黄門」の家臣に覚さんこと安積覚兵衛正信もこの地に係る1人である。

津室館(天栄村飯豊)

天栄村最東端部にある村立広戸小学校の南東500mに「豊香島神社」がある。この地が津室館跡である。

北西から南東に張り出した南側の低地から比高25mの細長い岡の南東端が館跡であり、南側の参道石段を登っても、岡続きの北西側からの両方から城に行ける。

館は神社本殿①裏の一段高い場所を本郭とし、東側に公園となっている腰曲輪、さらに社殿のある腰曲輪で構成される程度の小規模なものである。

|

|

南下にある豊香島神社の鳥居。 この参道を登り社殿がある部分が館跡。 居館はこの鳥居付近ではないかと思う。 北西側は幅8m、深さ5mほどの堀で区画され、その先北西に続く尾根には明確な遺構は存在しない。 |

本郭③は40m×30m程度の広さであるが、南側が高く、北に傾斜している。

これでは建物は建てられない。

東にある腰曲輪にある公園は25m四方程度であり、平坦ではあるが、ここも建物を建てるには狭い。

ここは物見台程度のものとしか思えない。

居館は神社の参道の鳥居がある南下にあったのではないかと思う。

|

|

|

| ①豊香島神社社殿、この場所も腰曲輪である。 | ②本郭を西側の堀底から見る。道は後付けだろう。 | ③社殿より一段上が本郭であるが、傾斜している。 |

館主は二階堂氏家臣浅賀氏であり、浅賀五郎左衛門が祖という。

天正年間(1573〜1592)頃の当主は浅賀但馬守守直(岩)であったが、伊達氏の須賀川城攻撃で籠城して戦死したという。

浅賀氏を称していることから安積国造の子孫である可能性もあるかと考えられる。

航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを利用。

下館(天栄村飯豊)

津室館のある岡の南西300m、字「五輪堂」の地が館跡である。

平地にある80m四方ほどの場所であるが、遺構らしいものはなく、そこは宅地と畑である。

|

館主は二階堂氏家臣の飯土用(いいとよ)氏という。 |

「水戸黄門」の家臣に覚さんこと安積覚兵衛正信がいる。

彼は二階堂旧臣で落城後小笠原家、蒲生家に仕え、寛永年間(1624〜1644)に水戸徳川家に300石(その後400石に加増)で召し抱えられ、槍奉行となった人物であるが、

「水府系纂」によると、正信は飯土用城主飯土用藤内某の三男で、母は安積郡日和田の領主安積某が娘であったという。

須賀川落城後、流浪することとなり母方の姓安積氏(浅賀氏か?)を称したという。

なお、飯土用氏の本姓は阿部氏であるとの記述もある。

この館と津室館の距離は至近距離であり、お隣さんであり両者は親戚同士であったようである。

しかし、領地はどうなっていたのだろうか?重複を考えてしまうのであるが。

小川館(天栄村小川)

釈迦堂川と竜田川の合流地点に西側から張り出した三角形状の岡先端部にある。

南下を県道282号線が通り、岡先端部東側を東北新幹線が通る。

しかし、この岡、館があった先端部まで耕地化されてしまい、先端部にあったと推定される主要部分は完全になくなっている。

ただし、その場所は周囲より若干高い。

また、西側の水田が低くなっていることから、そこが堀跡を思わせる。

↑ 北側釈迦堂川対岸から見た城址。右側の平坦地が本郭部。右側の森の中に春日神社と堀が残る。 その南西部、春日神社のある場所付近に森が残されており、この付近が二郭に相当する場所だったようであるが、内部は南側に緩い斜面が続き、あたり一面は藪状態。 |

|

神社付近に土塁の残痕が確認できる程度であり、明確な遺構は確認できない。

しかし、西側の林の中に幅10m以上もある堀が残っていた。

この堀は昔の航空写真を見ると、現在、水田となっている北側にも延びており、三角形の台地を分断していたようである。

館の大きさとしては一辺200m程度の三角形だったと思われる。

|

|

|

| 本郭があった岡先端部は水田になっている。 | 春日神社の南西側に残る堀 | 春日神社周辺には土塁が見られる。 |

館主の小川氏は二階堂氏家臣であり、その居館であったという。

二階堂氏の祖、為氏の下向に従った侍に小川監物(白)(藤)の名があり、この人物が先祖であろう。

また、伊達氏の須賀川城攻撃で籠城した武将に小川内蔵丞とその子息弥三郎(藤)が見えるが小川館の一族であろう。

南下の集落の字が「館の腰」というので、ここは根小屋であり、小川館が居館だったのであろう。

航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを利用。

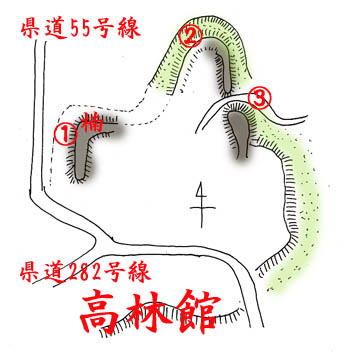

高林館(天栄村高林)

県道282号線と県道55号線が合流する高林地区にある。

ここに高林館、高林古館、馬場館の3館が並ぶ。

いずれも小さな館であるが、実質、3館一体で運用されていたと思われる。

小川館の東1km、津室館の南東1kmにあたる。

西600mには東北新幹線が通る。

この場所は釈迦堂川の北側の河岸段丘の南縁にあたる。

西側、北側、東側は平地であるが、谷津があったり、岡があったりして完全に平坦ではない。

|

館跡はそのまま集落となっており、規模は良く分からないが、土塁①が県道55号線の東側に残り、土塁角の櫓台上に県の天然記念物(昭和58年2月指定)の「高林の大楠」がある。 |

|

|

|

| ①北西側に残る土塁、土壇に楠の木がある。 | ②北側に突き出した部分の土塁と堀 | ③北東側の虎口、両側は土塁が残る。 |

航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを利用。

高林古館(天栄村高林)

| 高村館のある集落の東側の谷津を介した東側、長徳寺の地が館跡である。 この寺は高林氏により開かれたという。 両者の最短距離は谷津1本が間にあるだけなので50mに過ぎない。 なぜか、ここは矢吹町の飛び地となっている。 名前の通り、高林館に移る前の館だったかもしれないが、両館は本家、分家の関係、一方が隠居館ということも想定できる。 |

|

馬場館(天栄村柿ノ内)

| 高村古館の東400m、釈迦堂川の北岸に建つ赤津神社が館跡である。 この付近の字名「馬場」というのが、ここは高村館の馬場であったのだろう。 ここも矢吹町の飛び地となっている。 この付近で南から流れてくる隈戸川が釈迦堂川に合流する。 釈迦堂川が水堀の役目を果たすが、東側、北側、西側は平地であり、堀は存在したかもしれないが、それだけでは防御性が弱い。 川の合流点付近の川岸にあるため、釈迦堂川の河川水運における荷揚げの場所ではなかっただろうか。 ちなみに似た立地である隈戸川の上流にある新城館、古館も河川水運の荷揚げ場所も兼ねていたのではないかと思われる。 |

|

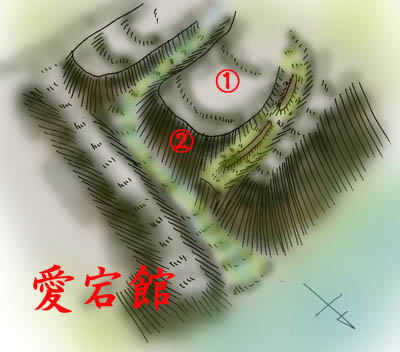

愛宕館(天栄村高林)

高林地区から南に延びる道路があり、釈迦堂川をわたった南岸の岡の西側が館跡である。

高林地区からは南600mほどの距離である。

|

低地からの比高は25m程度である。 登り坂途中の道路から右を見れば館跡の高さ7mほどの切岸②が迫る。 南側から東側に沢が流れ、その谷津が造り出した自然地形をより急勾配に加工したと思われる。 この岡には北側から上がることができる。 その場所は竪掘のような感じである。 中央に土塁のような盛り上がりがあるがこれが何か分からない。 館主要部は谷津に面した東端部であり、平坦であり50m四方①はあるだろう。 西側のみが岡続きであるが、藪状態であり、確認ができない。 どうも台地を分断する堀はないような感じである。 場所からして高林館の物見の砦であろうか。 |

|

|

| ①岡先端部は平坦であり、ここが館主体部らしい。 | ②東側から見た館の切岸は鋭い。 |

天栄村北部の城

代官館(天栄村竹ノ内屋敷)、磯部館(天栄村新屋敷)、古館(天栄村要谷)

釈迦堂川に沿った天栄村西部の国道294号線沿いに戸ノ内屋敷、新屋敷、荒井屋敷、男神屋敷、板屋屋敷、竹ノ内屋敷、上屋敷といった「屋敷」という地名が付く集落が連続する。

このうち、新屋敷が磯部館、竹ノ内屋敷が代官館である。

最東端は要谷(ようがい)という字名にある古館である。

ここは大里方面から北上した国道294号線が釈迦堂川をわたった場所にあり、ここから東の飯豊地区に向かう道が分岐する。

周囲を水田に囲まれた微高地であり、西側に下松本農村公園があり、公園部分が少し盛り上がっている。

これは土塁を崩したものではないかと思われる。

|

|

| 古館の西、農村公園は土塁の跡か? | 磯部館を北から見る。 |

そこから西に1㎞行った集落が磯部館であり、東側に堀跡が水路で残る。

二階堂氏家臣、磯部氏の居館という。

さらに西に1km行った場所が代官館である。

西側に2重の堀跡が長さ60m残り、角部に稲荷神社の祠がある。

堀の深さは2mほどである。

80m四方ほどの大きさであったと推定されるが、2重堀が全周巡っていたのかは分からない。

|

|

| 館西側の堀跡、深さ2m。稲荷神社の参道。 | 館主郭部、背後の山が妙見山。 |

この館の北に標高632m、比高200mの妙見山がある。

この山頂にも館跡がある。

ここが詰めの城でもあったであろう。

また、この山、信仰の山でもある。その宮司の居館か?

なお、南の山が明神山であり、この山の東側のピークにも館跡がある。

航空写真は国土地理院が昭和51年に撮影したものを利用。