この土塁は古館集落の北側を100mほど続く、高さは高いところで3,4mほどある。北側が堀跡らしいが埋められている。

(左の航空写真の赤い部分が残存土塁である。)

土塁と堀は東側から南側を覆っていたようだが、湮滅していて分からない。南西部の堀跡は水田として残る。

大きさとしては東西150m、南北250m程度あったらしいのでかなり大きい。

須賀川市旧長沼町の城

桙衝館(須賀川市長沼大字鉾衝字古館)

須賀川から国道118号線を西に8.5㎞、木之崎の交差点から天栄方面に1㎞南下し、江花川を越えると「古館」地区となる。

地名のとおり、ここが館跡であり、ここで道路は大きくカーブするが、その道路に沿って東側が岡になっている。

これが桙衝館の土塁の一部である。

|

この土塁は古館集落の北側を100mほど続く、高さは高いところで3,4mほどある。北側が堀跡らしいが埋められている。 (左の航空写真の赤い部分が残存土塁である。) 土塁と堀は東側から南側を覆っていたようだが、湮滅していて分からない。南西部の堀跡は水田として残る。 大きさとしては東西150m、南北250m程度あったらしいのでかなり大きい。 |

なお、館の土塁、堀の外側も江花川の河岸段丘であり、北側の水田より、2,3mほど高く、外郭が存在していた可能性もある。

有名な「紅しだれざくら」↑は河岸段丘上の館跡の東側にある。

二階堂時藤入道道存が築城したと言われる。

おそらく鎌倉時代のことではないかと推定される。

この館の名が登場するのは南北朝時代、暦応3年(1340)に書かれたという「北畠親房袖判秀仲書状」に「桙月楯合戦の事」として出てくる。

南北朝の争乱で、二階堂氏は北朝に付いていたため、南朝側が岩瀬郡西部の二階堂氏の所領を、南朝方の結城親朝に与え、それが原因であったという。

この合戦後、承和3年(1347)、城主の名には伊賀盛光という。(「伊賀盛光軍忠」)

戦国期は、二階堂氏家臣塚原伊予が城主となっていた。

館の北側土塁下に、この塚原伊予のものと伝えられる五輪塔が存在しているというが・・・あったような気もするが・・分らんかった。

見逃したか?残念!

|

|

| 北西端、道路に沿って残る土塁。 手前の空き地と道路が堀跡。 |

北側に続く土塁、手前が堀跡。 重機は除染作業用のもの。 |

塚原氏は文安元年(1444)の二階堂為氏のに従った侍に塚原(藤)塚原左膳(白)がおり、その子孫であろう。

また、伊達政宗の須賀川城攻撃時、須賀川城に籠城した武将に塚原次郎右衛門(藤)がいる。

今では完全平地という場所であり、要害性は感じられない。

当時は北の江花川を外堀とし、湿地帯で囲まれていたのであろう。

航空写真は国土地理院昭和50年撮影のものを使用。(日本城郭大系を参考)

矢田野城(須賀川市長沼大字矢田野)

小田原の役と並行して展開されていた伊達VS二階堂残党の戦い「大里合戦」の一方の主役、矢田野義正の居城である。

須賀川市中心部の西、県道55号に長沼方面から東に向う県道108号線が合流する旧長沼町南東部の矢田野地区にあった。

矢田野郵便局の南側付近が館の中心部であったという。

ここは江花川の南岸の西から東に細長く延びた自然堤防の微高地の東端にあたり、西500mは桙衝館であり、両者は隣接しているようなものである。

集落内を流れる用水路周囲が窪んでおり、堀跡のような感じである。

ほとんどは宅地になり遺構は失われているようであるが、集落西側に土塁残痕が確認できる。(下の写真、左の古図の左側の土塁部分にあたる。)

館中心部の字名が藤原といい藤原稲荷神社があり、御神体は狐に乗る本像であったという。

(「桙衝村誌考」「白河風土記」)

今では何の変哲もない土地であり、全く要害性が感じられないが、館の現役当時は西側以外は湿地帯であり、西側には桙衝館が存在しそれなりの要害性があったものと思われる。

築城は須賀川城主、二階堂遠江守為氏の三男、二階堂阿波守(出雲守とも?)為房という。

その後、地名の矢田野を名乗り、代々矢田野氏を称した。

以後、二階堂氏の家臣として活躍、天正16年(1588)七月、郡山久保田の戦いに、伊達政宗の身代り

となった伊藤肥前守を打ち取ったのが、当時の当主、二階堂氏きっての猛将矢田野義正(永禄8年(1565)

- 元和9年(1623))である。

彼は、行義(行久)の子で、行正の父。叔父は行政。安房守。姓は「箭田野」とも称した。

天正17年(1589)、伊達政宗による二階堂氏攻撃ではここに籠城し、須賀川城落城後、伊達氏に投降、館は廃止され、矢田野十勇士と言われた、大河原、本賊、小林、五十

嵐、境田、円谷、鈴木、松川、川田、須釜各氏は帰農した。

伊達政宗の小田原参陣に同行するが、途中で抜け出し天正18年(1590)7月7日、大里城に篭城し伊達軍に徹底抗戦する。

この籠城は佐竹義重が伊達政宗を牽制するため仕掛けたものと想像されるが、二階堂残党の士気は高く、伊達軍の攻撃にも陥落せず、戦後、豊臣秀吉が義正の武勇を褒め称えたといわれる。

矢田野 義正は後に佐竹氏の家臣となり、佐竹氏の転封に従って秋田に移った。

秋田では義正は院内に居住し500石を知行し引渡二番座の家格となり、多くの浮き沈みをしながら続いて行った。

古図は長沼町の伝説 http://is2.sss.fukushima-u.ac.jp/fks-db/txt/10020.003/html/00160.html より転載。

木之崎館 (須賀川市長沼大字木之崎字北南)

桙衝館の北、800m、木之崎の集落が館跡である。

集落西側に長さ60mほどにわたり、高さ4mほどの土塁と幅15mほどの堀跡が水田として残る。

航空写真を見るとさらに外側にも外郭が存在していたようである。

館主は二階堂一族、木之崎筑後守、その後木之崎右近大輔という。

天正17年(1589)の伊達政宗の須賀川城攻撃時、当主、木之崎右近大輔は裏切って伊達氏に仕える。

奥州仕置きで木之崎右近大輔はこの地を去り、仙台藩では姓を木崎と変え、右近大輔の子重頼が70石余を賜ったが、その子孫は加増され、100石を知行した。

航空写真は国土地理院昭和50年撮影のものを使用。(日本城郭大系を参考)

志茂新館(須賀川市長沼大字志茂)

| 小中城の北1㎞、長沼中学校から国道118号を越え300mの「新館」地区が、名前の通り館の跡である。 集落になっており遺構があるかどうかは分からないが、それらしい感じの場所もある。 天正年間の館主は柴田外記という。  航空写真は国土地理院昭和50年撮影のものを使用。 |

|

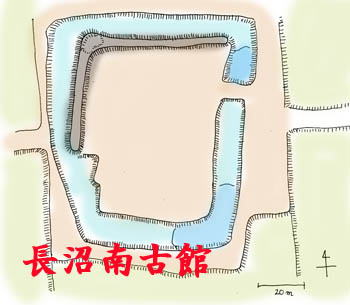

長沼南古館(須賀川市長沼江花字南古舘)

須賀川市長沼町中心部を過ぎ、須賀川市歴史民俗資料館前の国道118号線を西に600mほど進むと左手の江花川北岸の水田地帯の中に何やら土壇のようなものが突き出ている。

まるでタコ入道のような感じで異様である。

これが長沼南古館北西端の櫓台である。

|

館跡は周囲が耕地整理されたようだが、ほぼ完存状態であり、当時の面影がよく残り、県指定重要文化財に指定されている。 |

|

|

|

| ①北西端の土壇と堀跡 | ②西側の堀底から北西端の土壇方向を見る。 |

|

|

| ③東側の土橋から見た館内部。土壇が見える。 | ④ 東側の堀跡には今でも水がある。 |

文治5年(1189)源頼朝の奥州征伐に従軍し、活躍した恩賞により会津の長江荘と岩瀬郡の西方地方は小山一族に与えられ、小山朝政の弟宗政が文応元年(1260)長沼に築城、長沼氏を称する。

正和3年(1314)、宗政の孫宗秀がこの南古館に住み、後に北古館を築いて移ったという。

戦国時代、長沼城が蘆名氏のものになると、長沼城の家臣が居住した。(城郭大系参照)

一方、長沼の伝説には

「南古館は石背国造家の子孫、岩瀬郡司の居館といわれる。桓武天皇七代の孫、余吾将軍、平維茂が奥州征伐の時、当館に宿泊、磐瀬富雄の娘に一子を設けられたという。

長じて、平維忠となり、北古館に舘を築いて居住した。江花の大和山定満寺を舘の北の山に移して、永興院と号したという。」

となっているが、時代が大きくかけ離れている。

この伝説は信じることはできないと思われる。

長沼北古館(須賀川市長沼江花字北古舘)

長沼南古館と国道118号を挟んで北東側に北古跡があった。

「あった。」と書いたのは耕地整理で既に湮滅しているからである。

その場所に行ってみたが、何の痕跡もなかった。↓

しかし、耕地整理前の航空写真を見ると遺構がちゃんと写っている。

|

館は2つに分かれており、連郭式である。大きい方は入古館、小さい方は出戸古館と呼んでいたという。 西側の曲輪が本郭であったようであり、110×100mほどの不正形五角形をしていたという。 東側の曲輪は75m四方程度の大きさで双方の曲輪周囲を幅15〜20m程度の堀が囲み、両曲輪館には2本の土橋でつながっていたという。 長沼淡路守宗秀が初代館主となり五代居住し、蘆名氏時代は中館と呼ばれ(南古館は西舘と呼ばれた。)長沼城の家臣が住んでいたという。 (「長沼名義考」「長沼城主考」より)航空写真は国土地理院昭和50年撮影のものを使用。(日本城郭大系を参考) |