外国見館(石川町外国見)

本物?の外国見館は、間違えて突入した岡の谷津を挟んで北の岡に存在した。

こちらの館はどちらかというと居館的な感じであった。

この岡、東西に長く、東側が岡が切れており、巨大堀切状になっている。

岡の南北は谷津になっている。

西側が岡が続き、徐々に低くなって続いていく。

この館には東側から突入したのであるが、この方面は搦め手だったようである。

|

|

| 上が外国見館、下が外国見館Ⅱ |

岡の上から東の岡末端に向けて竪土塁が延びているが、これが登城路であったようである。

この竪土塁の周囲に段差2、3mの腰曲輪④が3段ほど構築される。

ここを越えると主郭直下の曲輪となるが、ここは平坦ではなく、斜面である。

ほとんど加工されていない。

|

|

|

| ①主郭内部は若干西に傾斜している。 | ②主郭北西下にある横堀 | ③南に延びる尾根の曲輪群 |

その上の主郭①は東西50m、南北35mほどの広さであるが、若干西に傾斜しているがほぼ平坦である。

東側部分から南側に尾根状に突き出している箇所がある。

そこに長さ20mの土塁状の曲輪③が2つ並んでいる。

先端は腰曲輪になっており、下まで10mほどの急斜面である。

この尾根の付け根部から南に下る道がある。

|

この道を下った場所が外国見館Ⅱの西の入口部近くである。 この道は外国見館Ⅱとの連絡通路かもしれない。 主郭の南側に犬走り、北側に帯曲輪があり、北側の帯曲輪は西側に続く台地につながっていく。 主郭の西側には深さ4mの横堀②が存在する。 がほとんど埋もれており肉眼では確認できるが、写真を撮るとよく分からない。 その西に曲輪が2つある。 外国見館Ⅱは西側の敵を想定しているが、この館は西側に対する防御が弱い。 その代わり、東側は湿地が存在した可能性があり防御は強そうである。 外国見館Ⅱとは全く逆である。 |

| ④館東側の段々状の曲輪 |

外国見館の西側に何が存在したのかは分からないが、外国見館Ⅱとは相互に補完しあい、ペアで敵と対する想定であったように思える。

航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを使用。

外国見館Ⅱ(石川町外国見)

石川町総合運動公園の北西1㎞にあるが、この地区、岡が浸食され凹凸ある複雑な地形をしており、場所が非常にわかりずらい。

だいたいの目星をつけて突入したのだが、一つ隣の岡であった。

つまり、間違い!でもあり正解でもあった。

どうやらここも城郭だった!

|

↑ 北下の谷津から見た館跡。左の林が曲輪Ⅲ、少し低い林が曲輪Ⅱ、右が曲輪Ⅰ。 館は西から東に延びる細長い形をしており、長軸200m、短軸最大40mほど、けっこう大きい。 北側が深い谷津状になっており、深さ15mほどの鋭い切岸になっている。 |

しかし、南側はそれほどの深さはない。

東側は台地に続き高低差はない。

館は3つの部分からなり、東部、中央部、西部に分かれる。

東部の曲輪Ⅲ①は東の台地側に続くが、ここはどこまで城郭遺構か判断できない。

東西70m、南北最大40mほどの三角形をしており、北西側に緩く傾斜している。

南側が民家になっている。

さらに東にも続くようであるが藪でよく分からない。

この曲輪の末端には岩があり、下に小曲輪がある。

|

|

|

| ①曲輪Ⅲ内部は西に少し傾斜している。 | ②曲輪Ⅱ内は植林で改変されていると思われる。 | ③曲輪Ⅰ内部、西端に土塁がある。 |

|

|

|

| ④曲輪Ⅰの土塁は高さ1.5mほど | ⑤④の土塁の西側は深さ10mの堀切 | ⑥⑤の堀の北西側は段々状で虎口もある。 |

その下が中央部の曲輪Ⅱ②であるが、植林されており、不自然に平坦であるので、改変を受けている可能性もある。65m×20mの大きさである。

その西が主郭Ⅰ③であるが、55m×35mの大きさ。北西端に高さ1.5mの土塁④が長さ25m横たわる。

土塁の南側に虎口がある。

この土塁上に立って西側を見るとびっくり。

深さ10mの谷になっているのである。

この谷の底は堀切⑤になっている。

この谷は人工のものと思われる。

谷の北側は段々になっており、虎口のような場所⑥もある。

こちらの方面にも登城路があったと思われる。

この構造、鮫川の中野西館と良くにている。

この堀切の西側にも山があるが、ここにも遺構があるかもしれないが、確認していない。

この西側の構造からして、この西方面が敵を想定した方面であろう。

石川氏の本拠の三芦城の西方には防衛拠点がないが、この館は西の防衛拠点だったのではなかろうか。

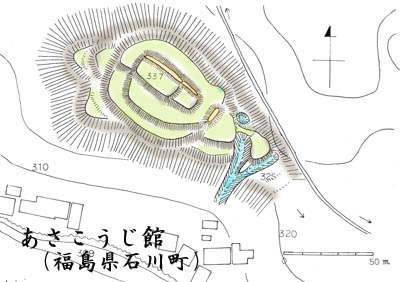

あさこうじ館(石川町双里)

石川町中心街から西方向、社川近くに成亀温泉がある。

ここから石川町中心方向に500mほど東に進むと新屋敷地区である。

「新屋敷」という地名自体、館の存在を示唆しているが、まさにその通り館が存在する。

なお、この地の少し南に外国見館が存在する。

|

新屋敷地区北側の岡に墓地がある。 その墓地の東側の少し高くなった部分が館跡である。 館といってもささやかな規模である。 しかし、幸いにも小さいながら完存なのである。 館域は東西70m南北40mほどに過ぎない。 南下の道路からは比高30mに過ぎない。 主郭①は45m×10mほど。東側が低くなっている。 北側に土塁がある。2m下に帯曲輪が一周する。 北側の幅は4mほど。 南側②は10mほど、さらに南下4mにもう1段、さらにその下にも曲輪がある。 多分、その下の民家が居館跡ではないかと思う。 |

↑は南側から見た館跡。左手の墓地から行ける。道路上の畑が居館跡だろうか?

東側は帯曲輪の土塁を介し、東側に突出し15mほどの馬出のような曲輪があり、東端に井戸跡らしい穴③が2つあり、1つは下に竪堀状に溝が下る。

この館のある山の斜面は傾斜が緩く、この程度の防御機能では何もできない。

|

|

|

| ①主郭内部は狭いが平坦できれいな状態 | ②南下の腰曲輪 | ③東下の腰曲輪には井戸跡と思われる穴がある。 |

精々、狼煙台、物見程度のものであるが、下の街道筋、それほど重要な街道とも思えず、物見をするほどのものが果たしてあるのだろうか?

石川氏家臣の前田氏の館という。

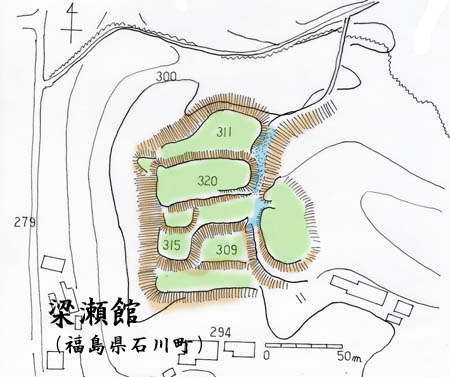

簗瀬館(石川町簗瀬)

石川町中心街から西方向、社川を望む東の岡の上にある。

阿武隈川西岸の滑津城跡から石川に向かう町道が社川を渡り、県道106号と合流するT字路の南東の岡である

この岡、社川付近の低地からの比高は40m程度であるが、社川が自然の水堀である。

社川に面した西斜面の斜面は急である。

南北は浸食され谷津状になっており、3方向が低地となっている。

この東から突き出た岡先端が館跡である。

館には北側の谷津沿いに登る道から行く。

岡上部に出ると、館北側に虎口①のようなものが見える。

そこに通じる道を行くと館に入る。

この道は東側の山部を掘りきる堀切②兼用の道である。(この道の先には民家があり、そこで行き止まり。)

|

|

社川に面した西斜面の斜面は急である。 南北は浸食され谷津状になっており、3方向が低地となっている。 この東から突き出た岡先端が館跡である。 館には北側の谷津沿いに登る道から行く。 岡上部に出ると、館北側に虎口①のようなものが見える。 そこに通じる道を行くと館に入る。 この道は東側の山部を掘りきる堀切②兼用の道である。 (この道の先には民家があり、そこで行き止まり。) 館は主郭の南北に段を重ねる形式である。 主郭である曲輪③は70m×30mほどの大きさ。 |

| ①館北側の谷津から見た虎口 | ②主郭(右)東の堀底は道路になっている。 |

|

|

周囲は高さ4~5mの鋭い切岸になっている。 明らかに人工的に加工したものである。 主郭南北に腰曲輪があり、南側には5mほどおきに数段④存在する。 それらの曲輪は畑や水田に使われている。 東の山側は堀切兼用の道のみ。 畑があるが、あとは自然の山である。 この館は石川氏が社川、阿武隈川西方方向を監視するためのものであろう。 館主は石川有光の孫、和泉太郎光則という。 |

| ③主郭から見た東方向 | ④ 主郭から見た南下の腰曲輪 |