嬋栘忛乮愇愳挰嬋栘彫榓惔悈乯

愇愳挰偺杒晹丄嬍愳懞偲偺嫬晅嬤丄嬋栘抧嬫偵偁傞丅

俰俼悈孲慄乽栰栘戲乿墂偐傜導摴139崋慄傪搶偺曣敤壏愹曽柺偵栺俀倠倣峴偔偲丄導摴284崋慄偲暘婒偡傞嬋栘偺嶰嵆楬偑偁傞丅

搑拞偱崙摴118崋慄壓傪偔偖傝丄乽栰栘戲彫妛峑乿慜傪捠夁偡傞丅

忛偼偙偺撿懁偺嶳偱偁傞丅

偙偺嶳偼搶偐傜惣曽岦偵挘傝弌偟偰偍傝丄搶偵偁傞岝崙帥偐傜惣堦懷偑忛毈偱偁傞丅

搶懁埲奜偼悈揷偲側偭偰偄傞掅抧偵埻傑傟傞丅

摉帪偼幖抧懷偱偁傝丄揤慠偺悈杧偺栶栚傪壥偨偟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

岝崙帥偺搶偵愗捠偑偁傞偑丄偙傟偼杧愗偺愓偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

挀幵応偺撿懁偵傕杧偲巚傢傟傞晹暘偑巆偭偰偄傞丅

|

岝崙帥晅嬤偺昗崅偼350倣丄庡妔晹偼偙偙偐傜惣懁偵偁傞丅

側偍丄偙偺岝崙帥偼乽榓愹幃晹乿備偐傝偺帥偲偄偄丄幃晹偺慶晝埨揷崙岝偑晝偺曥採傪挗偆偨傔偵寶棫偟偨傕偺偲偄偆丅

埨揷暫塹崙峃偺堦巕丒嬍悽昉偲偟偰偙偺抧偱惗傑傟偨斵彈偼13嵨偱忋嫗偡傞偑丄斢擭丄偙偙偵婣傝丄杤屻丄偦偺摽傪偨偨偊偰棦恖偑寶偰偨偺偑偙偺帥偺乽榓愹幃晹摪乿偲偄偆丅

偟偐偟丄幚嵺偼偙偺帥傕撿偵杧偑偁傞偙偲側偳偐傜丄嬋栘忛偺奜妔偲偟偰埵抲偮偗傜傟偰偄偨偺偱偁傠偆丅

偨偩偟丄岝崙帥晅嬤偵偼偙傟埲忋柧妋側堚峔偼側偔丄帺慠抧宍偵嬤偄丅

帥偺惣懁偵埵抲偡傞庡妔晹晅嬤偼丄岝崙帥偺抧傛傝彊乆偵崅搙偑掅偔側傝335倣掱搙偱偁傞丅

偦偺廃埻偺悈揷抧懷偺昗崅偑300倣掱搙偱偁傞偨傔丄斾崅偼35倣掱搙偱偁傞丅

岝崙帥傪娷傔傟偽忛堟偼搶惣500倣丄撿杒250倣掱搙偲巚傢傟傞丅

岝崙帥偐傜惣偵岦偆摴傪壓傞偲搑拞偐傜杧掙摴嘓偲側傝丄杒懁偵抜乆偲愵忬偵嬋椫偑廳側傞傛偆側応強嘍偵弌偰偔傞丅

偙偙偼柧妋側忛妔堚峔偱偁傝丄嬋椫娫偺愗娸嘋偑慺惏傜偟偄丅

偟偐偟丄岝崙帥偲偺娫偵杧愗傜偟偄傕偺傕丄偦偺嵀愓傕側偄偺傕晄巚媍偱偁傞丅

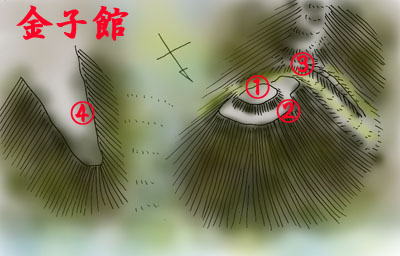

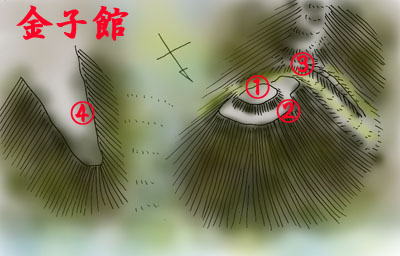

嬋椫偑廳側偭偨応強偺嵟忋晹偵搚嫶偑偁傝丄偦偺撿懁偵杧嘐偑墑傃傞丅

暆偼10倣丄怺偝偼6倣傎偳偁傞丅

偙偺惣懁偵嬋椫嘨丂嘑偑偁傞偑丄偙偙偑杮妔偱偼側偄丅

偙偺嬋椫偼40倣巐曽傎偳偺戝偒偝偱偁傞偑丄搶懁偺杧愗偵柺偟偰搚椲偑偁傝丄杒懁偵堦抜掅偔崢嬋椫傪帩偪丄偦偺愭偑杧嘒偲側偭偰偄傞丅

杧偺杒懁偵傕嬋椫偑偁傝丄搶懁傪扜杧偑壓傞丅

堦曽丄撿懁偼恖壠偵壓傞丅 |

偙偺嬋椫偺惣懁偵傕杧愗嘊偑偁傞丅

怺偝偼8倣傎偳偁傝丄杧掙偵傕嬋椫偑抜乆偁傞丅

杧掙摴偵側偭偰偄偨傛偆偱偁傝丄杒懁偺杮妔捈壓偵偼摴榚偺椉懁偵戝偒側娾偑偁傞丅

栧偑偁偭偨応強偲悇掕偝傟傞丅

|

|

|

| 嘆杮妔偵偼釱偑寶偮丅錗偑崜偔挷嵏偼柍棟丅 |

嘇杮妔撿壓偺崢嬋椫偼敤偵側偭偰偄傞丅 |

嘊杮妔丄嬋椫嘨娫偺杧掙偼摴偵側偭偰偄傞丅 |

|

|

|

| 嘋杒懁導摴139崋増偄偐傜尒偊傞尒帠側愗娸 |

嘍杒懁導摴139崋増偄偐傜尒偨嬋椫嘨曽岦丅 |

嘐嬋椫嘨搶偺杧 |

|

|

|

| 嘑嬋椫嘨撪晹丄搶懁偵搚椲偑偁傞丅 |

嘒丂嬋椫嘨杒壓偺杧 |

嘓搶懁岝崙帥偐傜嬋椫嘨曽岦偵懕偔杧掙摴丅 |

|

|

|

| 嘔惣懁偐傜尒偨撿惣懁偵偁傞楨戜 |

嘕撿惣懁嬥巕娰偐傜尒偨惣偺娰抧嬫 |

岝崙帥偵偁傞愹幃晹摪丄忛偼偙偺偍摪偺惣丅 |

偙偺杧偺惣懁偼堦抜崅偔丄敤偲側偭偰偄傞崢嬋椫嘇偑偁傝丄偦偺惣懁偑嬋椫嘥丄杮妔偱偁傞丅

杮妔偵偼搶抂偵釱嘆偑偁傞丅

杮妔偼偐偮偰偼敤偱偁偭偨傛偆偱偁傞偑丄尰嵼偼峩嶌偑曻婞偝傟丄錗壔偟偰偄傞丅

偐偮偰偺峲嬻幨恀傪妋擣偡傞偲50倣亊30倣偺懭墌宍傪偟偰偄偨傛偆偱偁傞丅

撍擖傪帋傒偨偑丄妺偺枾廤偱偳偆偵傕側傜偢丅

傑偨丄杮妔偺杒壓偵傕嬋椫偑揥奐偟偰偄傞偑丄偐偮偰偼敤偩偭偨偦偺応強傕錗忬懺偱偁偭偨丅

杮妔偺杒懁偵杧偑偁傝丄嬋椫嘦丄擇妔偑懚嵼偡傞偙偲偑栚帇偱偼妋擣偱偒傞偑丄錗壔偟偰偍傝嬤偯偗側偄忬懺偱偁偭偨丅

堦曽丄杮妔晹撿懁偺崢嬋椫偼敤偲偟偰棙梡偝傟偰偄傞応強傕偁傞偑丄偙偺曽柺傕錗壔偟偮偮偁傞丅

壀惣抂偺愭抂晹壓偵忛毈偺夝愢斅偑偁傝丄偦偺屻傠偼楨戜忬嘔偵側偭偰偄傞偑丄偙偙偐傜杮妔曽柺傊偼錗壔偟偰偄偰偄偗側偄忬嫷偱偁偭偨丅

惣懁偺悶栰嘕偼偢偽傝乽娰乿偲偄偆帤柤偱偁傝丄偍偦傜偔忛庡偺嫃娰偑偁偭偨応強偲悇掕偝傟傞丅

尰嵼偼戭抧偲敤偱偁傞偑丄宍偼媽忬傪椙偔揱偊偰偄傞丅

傗傗搶懁偺幬柺晹傕戭抧偲側偭偰偄傞偑丄擔摉偨傝偺椙偄撿幬柺偱偁傝丄壠恇側偳偺廧嫃偑偁偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅

婎杮揑偵偼抜妔庡懱偺嫃廧梡偺忛偱偁傝丄杊屼惈偼掅偄丅

偦偺偨傔丄廃埻偵嬥巕娰丄怴抧娰摍偺弌忛偑抸偐傟偰偄傞丅

愇愳巵21戙彯岝偺掜丄幧岝偑偙偙偵抸忛偟丄嬋栘巵傪柤忔傝丄愇愳巵偺壠恇偲偟偰5戙懕偄偨偑丄彫揷尨偺栶偱愇愳巵偺夵堈偵敽偄偙偺抧傪嫀傝丄忛偼攑忛偲側偭偨丅

愇愳巵偺杮忛丄嶰埌忛偺杒傪庣傞忛偱偁偭偨傜偟偄丅

(擔杮忛妔懱宯傪嶲徠丅峲嬻幨恀偼崙搚抧棟堾偺徍榓50擭搙嶣塭偺峲嬻幨恀偺堦晹傪愗傝敳偄偨傕偺傪巊梡丅乯

嬥巕娰乮愇愳挰嬋栘乯

嬋栘忛偺弌忛偺侾偮偱偁傝丄扟捗傪嫴傫偱撿惣偺壀愭抂晹偵偁傞丅

扟捗晹偐傜偺斾崅偼30倣傎偳偱偁傞丅

偙偺晅嬤偺媢椝偼怹怘偱暋嶨偵奐愅偝傟偰偍傝丄墯撌偑寖偟偄丅

|

仾杒搶懁嬋栘忛慜偐傜扟捗墇偟偵尒偨惣懁娰愓 |

|

|

|

| 嘆庡妔晹偵偼搶壆偑偁傞丅 |

嘇庡妔壓偺懷嬋椫 |

嘊撿惣懁偺嶳懕偒晹偼杧愗偵側偭偰偄傞丅 |

|

偙偺娰偼2偐強偑斾掕偝傟偰偍傝丄撿偺撁嶳偵岦偐偆扟捗偺椉懁偑忛堟偲偝傟偰偄傞偑丄搶懁偺旜崻忬偺壀愭抂晹嘋偼曟抧偵側偭偰偄傞丅

壀偺晅偗崻偵偼杧愗偑懚嵼偟偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚傢傟傞丅

惣懁偺壀愭抂晹偺娰愓偲偝傟傞応強偼丄搶壆偑偁傝丄偦偙偑庡妔嘆偲悇掕偝傟傞丅

25倣亊20倣傎偳偺戝偒偝偱偁傞丅

|

嘋惣懁偐傜尒偨搶偺娰晹暘丄忋偼曟抧丅

壀偺岦偙偆懁偺壀偑嬋栘忛 |

|

偦偺壓5倣偵暆5倣偺懷嬋椫嘇偑侾廃偟偰偄傞丅

撿惣懁偑嶳偵懕偔偑偦偙偼杧愗嘊偵側偭偰偄傞丅

娰偺撿懁偼嶳偑曵偝傟擾抧偵偝傟偨傛偆偱偁傞偑丄偡偱偵峩嶌傕曻婞偝傟丄峳抧偵側偭偰偄傞丅

偙偺娰偼戜抧懕偒偺撿懁偐傜峌寕偝傟傞偲堦偨傑傝傕側偄丅

偁偔傑偱嬋栘忛傪惣懁偺扟捗増偄偐傜峌寕偡傞揋傪尅惂偡傞偙偲偑栶栚偱偁傠偆丅

怴抧娰乮愇愳挰嬋栘乯

嬋栘忛偺弌忛偱偁傝丄搶偵懕偔嶳偑娰愓偱偁傞丅嬋栘忛丄偙偺曽柺埲奜偼幖抧懷偱偁傝丄杧偺栶栚傪壥偟偰偄偨偲巚傢傟傞偑丄偙偺嶳懕偒偺搶曽岦偑庛揰偱偁偭偨偲巚傢傟傞丅

偦偺庛揰傪曗姰偡傞弌忛偱偁傞丅

岝崙帥偺搶懁偺杧愓偲悇掕偝傟傞愗捠忬偺摴楬傪夘偟偰搶懁偺嶳偱偁傞偑丄嬋栘廤夛強偐傜峴偔偙偲偑偱偒傞丅

丒丒偱丄嶳偵墑傃傞摴傪峴偭偨丅

偡傞偲摴偼杧愗偲側偭偰偄偨丅

偦偙偵偼椔廵傪帩偭偨偍偭偝傫偑丒丒丒偱丄偦傟埲忋偼抐擮丅

嶳偵偼暯応偼妋擣偱偒傞偑晄柧妋丅

帺慠偺嶳偵嬤偄姶偠偱偁偭偨丅傑偁丄弌忛側傜偙傫側傕傫偩傠偆丅

|

|

| 嬋栘廤夛強撿懁偺嶳偑娰愓偱偁傞丅 |

嶳偺搶懁偺愗捠偼杧愗愓偩傠偆丅 |

揳撪慜娰乮愇愳挰嬋栘乯

嬋栘忛偺弌忛偺1偮偱偁傝丄怴抧娰偺撿懁偺扟捗傪妘偰偨壀偵偁傞丅

柉壠偑偁傝丄枹妋擣丅奜娤偺傒宖嵹丅柧妋側堚峔偼側偄偲偄偆丅