板橋城砦群(石川町板橋)

石川町の南東に突き出た部分、西が浅川、東が古殿になる阿武隈山地の山間、板橋地区に3つの城、そして隣接する南山形地区に2つの城館、合計5つの城館が南北1㎞、東西500mという狭い範囲に存在する。

この5城館を板橋城砦群と総称する。

|

石川氏家臣、板橋氏の城館と言われる。

規模はそれほどのものではないが、それなりの遺構は存在する。

このうち、御林の館、御藪の館は石川氏の一族である牧備中守の館というが、板橋氏との関係はよく分からない。

隣接しているうえ、館の規模も小さい。

このことから板橋氏とは同等の立場ではなく、板橋氏の家臣であろう。

ここもあくまでも居住目的の館である。

三沢城も基本的には居館である。

戦闘的な性格を感じるのは城砦群最南端の天神館程度であるが、これもそれほどの戦闘ができるものでもない。

さて、この山間、生産性は非常に乏しい。米を作る平坦地も少ない。

板橋氏は何で生計を立てていたのであろうか?

多分、馬の育成ではないだろうか。

この場所からして板橋氏の動員兵力、多く見積もっても戦闘員として100人程度だろう。

この規模の土豪で5つの城館を維持し、緊急時に住民を収納するだけの力はあったのであろうか?

と、言うより生産性の乏しいこの山間の地を攻略する価値があったかどうか?

もしかしたら沢古屋館の山上曲輪は、山上の穀物倉庫として使われていた可能性も考えられるかもしれない。

ここなら安全性はかなり高そうである。

となると、想定する敵は野武士か?

|

航空写真は国土地理院が昭和50年に撮影したものを使用。

三沢城(石川町板橋)

石川町中心部から県道274号線を鮫川方面に約4㎞南下すると南山形小学校がある。

その南で浅川方面から東に延びる県道276号線が合流する。

三沢城はその板橋三叉路から浅川方面に500mほど戻った所の北側にある光渡寺付近が城址である。

城へはこの光渡寺①に置けばよい。

|

この寺がすでに城域であり、家臣の居館などが存在した場所と思われ、北側の山の斜面に4~6mの段差で4段の曲輪⑦が展開している。

↑は南側、沢古屋館の西端の登り口から見た城址である。

左の鳥瞰図右側の谷戸部の宅地部である。

青い屋根の上側が④に当たる。

|

城と言ってもここは居館跡と考えてよい。

この寺の西側の開口部以外に遺構が存在する。

主郭と思われる場所は寺の東側②である。

ここに登る道を行くと平場がある。

東西50m、南北70mほどの広さであり、若干南に傾斜している。

低地からの比高は10m程度か。

東西に土塁があり、北側は山、南側は段郭があり、南東端部③に虎口がある。

|

|

|

①主郭西下の光渡寺。無住の寺であり、ここ

に車が置ける。ここも曲輪だろう。 |

②主郭である平坦地。

畑であったが耕作は放棄されている。 |

③主郭の南端部、登城路と思われる虎口がある。 |

東側の土塁の東は民家になっているが、ここも城域である。

ここには家臣の居館があったのかもしれない。

この場所、南向きで北風が防げる居住には絶好な場所である。

ここは宅地化で改変を受けているが、段差が存在し、一番上側には明瞭に段差④が確認できる。

|

|

|

| ④山頂部中腹の帯曲輪 |

⑤主郭背後の山の最高箇所であるが、ほぼ自然の山 |

⑥背後の山南東側の堀切 |

|

|

|

| ⑦光渡寺裏の帯曲輪群 |

⑧主郭西側の曲輪の切岸、高さ5mほど。 |

⑨主郭西側の曲輪西端の堀切 |

|

一方、主郭の西側、寺の南側に岡があり、帯曲輪が北側に確認できる。

主郭からは高さ5mの切岸⑧になっている。

この岡の上は長さ東西60m、底辺25mの三角形をしており、内部は2段になっている。

江戸時代から明治のころの墓があるが、内部は荒れている。

西端に深さ5mほどの堀切⑨があり、南北に通路を兼ねた竪堀が下る。

ここまでが低地側の台地部であるが、当然、北側の標高470m、比高40mの山にそれなりの遺構があると考えるのが普通である。

しかし、藪をかき分け登ったその山の山頂部⑤、ほぼ自然のままである。

西に向かって歩いても藪ばかり。 |

しかし、北に下りる虎口があったり、山頂から少し下にちゃんとした帯曲輪がまわり、南東側に延びる尾根筋には堀切⑥がある。

でも、ほとんどこれでは防御機能はない。

山側から小人数でも襲撃されたら落とせることも可能である。

結局、この城は最低限の防衛機能を持った居住目的の居館と考えた方が妥当であろう。

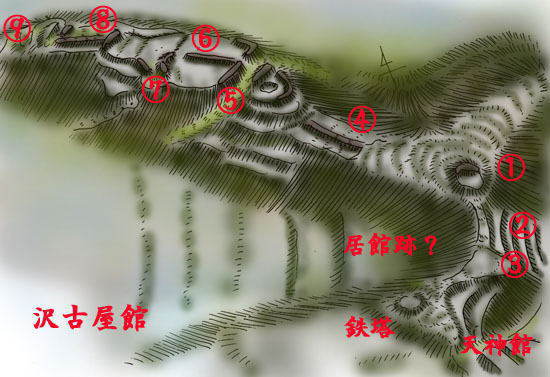

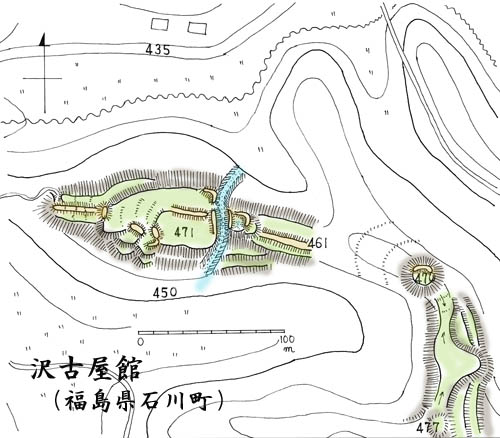

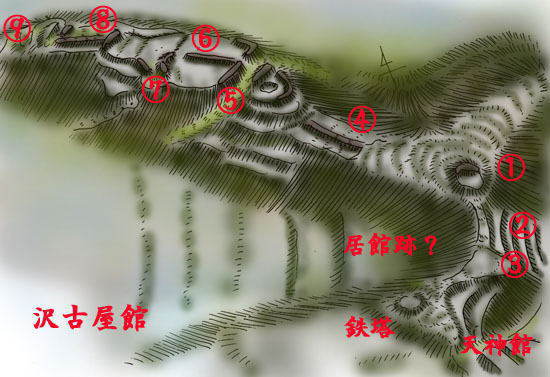

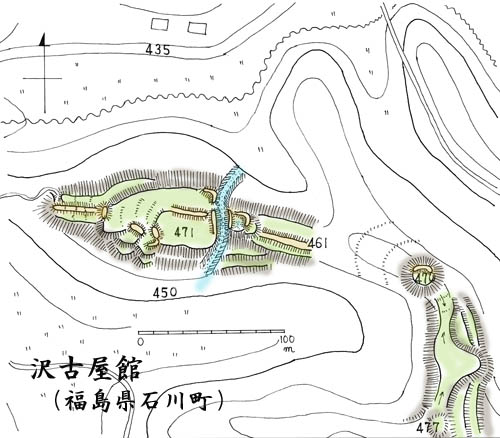

沢古屋館(石川町板橋)

板橋城とも言う。三沢城の南の県道276号が走る谷の南東側対岸の山が城址である。

この山、標高470m、比高40mほどあり、一辺300mのL型をしており、南端は天神館につながる。

しかし、どこが主郭部かさっぱり分からないし、斜面部は藪状態、どこから取り付いて良いのかも分からない。

|

↑西側から見た館跡。主要部は左の山の上、正面奥が居館跡か? |

このため、山がL型に折れ曲がった地点にピークがあるので、その付近が主郭部かと想定し、藪を突破する。

でも、そのピーク、確かに直径10mの平場①であり、北側に土塁はあるが、これは物見、狼煙台程度のものである。

そこで南に向かって尾根を行く。この尾根も特段、大きく加工された感じではないが、途中平場③もあり、尾根が通路状にはなっている。

注目すべきは東側斜面が3段ほどのきちんとした帯曲輪②になっていることである。

南側のピークは自然の山であった。

さらに南に行くと、天神館についてしまった。

|

|

|

| ①居館推定地裏のピークには土塁を持つ平坦地が。 |

②東側斜面には帯曲輪が3段存在する。 |

③天神館に続く尾根には曲輪と思われる平坦地がある。 |

この程度のものかと思い尾根を引き返し、折れ曲がりのピークから西に延びる尾根を行く。

途中までは自然の山であったが、長さ鞍部付近に60mほどの土塁④を持つ、平場が現れる。これが植林に伴うのか、遺構なのかは判断できない。

そこから西に登って行くと、土塁を持つ曲輪があり、井戸と思われる大きな穴がある。

さらに西側に堀切⑤が出現する。

尾根を分断する長さ40mほどのものであり、幅は7mほど、深さは現段階では3m程度である。

おそらく堀底道を兼ねた堀と思われ、その証拠に虎口が西にある。

そこを入ると、そこが主郭⑥であった。東西100m、南北60mほどの広さがあり、中央に低い土塁を持つ。

曲輪内の仕切り土塁であろう。

さらに西側も段がある。

これは山の地形によるものであろう。

西側は細くなっているため、北下に帯曲輪が造られる。

主郭、南側には枡形の虎口⑦がある。

なお、ここを下ってみたが、途中で道はなくなっている。

|

|

|

④ ①のピークを西に向かうと土塁を持つ

平坦地がある。 |

⑤ ④のさらに西側に堀切(横堀)がある。 |

⑥ ⑤の堀切の西が主郭部、比較的平坦で広い。 |

|

|

|

| ⑦ 主郭南側には枡形虎口がある。 |

⑧ 主郭西側には中央に土塁を持つ傾斜した

曲輪がある。 |

⑨ 山の尾根西下にある道が登城路らしい。 |

|

一方、主郭西側には土壇があり、一区切りが付けられる。

ここから西側は緩い斜面になるのだが、中央部に高さ1.2mほどの土塁⑧が竪土塁になり50mほどの長さで下る。

ここの部分の構造は④と同じである。一体、この土塁の意味はなんだろうか?

低くて防御の用はなさない。これも仕切り土塁か?

両側は緩斜面であるが平坦になっている。

最西端に虎口があり、西下に下る。

なお、この道はこの山の西端下⑨につながっていた。

ここが本来の登城路であったようであり、下りた場所のすぐ北が三沢城なのである。

この城は三沢城に移転する前の板橋氏の居館であったと言われる。

しかし、沢古屋館の方が三沢城より防御能力が高い。

しかし、山上は北風がもろに吹き付け、冬場は耐えられないほど寒い。

おそらく南下の谷津奥の平坦部分が居館であったのではないかと思う。

三沢城に移転後は天神館とのつなぎの城として使われたのであろう。

あるいは前述したように、山上の穀物倉庫として使われていた可能性もあるだろう。 |

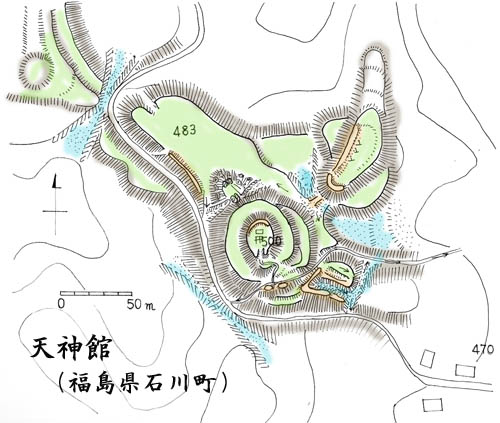

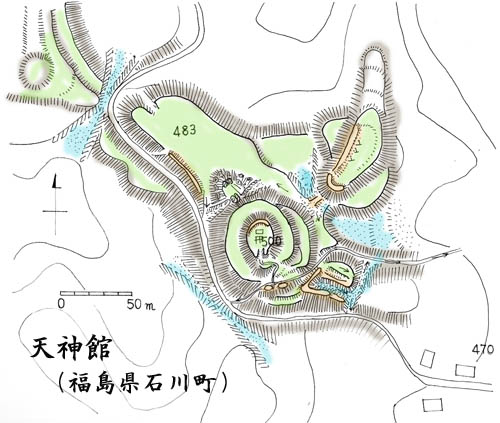

天神館(石川町板橋)

板橋城砦群南端の城である。

石川町中心部から県道274号線を鮫川方面に約4㎞南下すると南山形小学校がある。

天神館は小学校前からさらに600mほど南下した西側の山にある。

|

標高は500m、比高は40mほどである。

館に行くのは意外と簡単、県道から少し入った道に「天神宮」という額がかかった古びた木製の鳥居が建っており、その参道を行けば良い。

本殿がある場所が主郭だからである。

鳥居を潜ると、そこは一段高い畑になっているが、なぜか場違いの庭園の池がある。

寺院でもあったのであろうか。

参道の両側に巨岩があり門があった感じである。

さらに登って行くと谷津のような平坦な場所にでるが、けっこうジメジメしている。

湧水があるようだ。

参道を上がると、いよいよ城郭部分。

腰曲輪があり、上に3段ほどの曲輪が重なっているのが確認できる。

南には幅8m、深さ4mほどの横堀①が50mほど延びているが、横堀というより遮蔽塹壕、堀底道のようでもある。

どうやら日当たりの良い南斜面の南側に居館があり、そこから館に向かう道のようである。

石門のような場所を曲がりながら上がっていくと、高さ5mの切岸の上に幅10~15mの帯曲輪③があり、これが主郭を一周する。

さらに高さ8mほど上が主郭②である。

ここは直径20mほど。北側に天神の社がある。 |

|

ここから北を見下ろすと帯曲輪の下に北に延びる尾根状の曲輪がある。

その付け根は堀切が定番なのだが、その位置に巨岩⑤がある。

さらに曲輪の先端部にも巨岩がある。

この巨岩を見ると石川氏の三芦城や藤田城を思い浮かべる。

信仰的なシンボルかもしれない。

さらにその下にも曲輪⑦があるが、そこは畑になっている。

この曲輪50m四方ほどあり、西側に土塁と虎口がある。

さらに東側には腰曲輪を介して幅10m、深さ5mほどの堀切④が存在し、その東に曲輪が続く。

そこは墓地となっている。

一方、西側は山続きであるが、谷部を堀切⑥で拡張して分離している。

城の規模としては80m径程度の範囲であるが、コンパクトでメリハリがあり機能的に構築されている。

東の街道筋を監視する城であり、板橋城砦群の南の防衛拠点である。

|

|

|

|

| 県道西側に見える天神社の鳥居、館の入り口 |

①南に延びる横堀は登城路か? |

②主郭は径20mほど。天神社の小さな社がある。 |

|

|

|

| ③主郭の周囲を帯曲輪が一周する。 |

④東側の堀切 |

⑤北側の曲輪間にある巨石越しに見る主郭部 |

|

|

| ⑥城西下の堀切 |

⑦北端の曲輪は畑になっている。

この先を尾根伝いに北に行くと沢古屋館につく。 |

御藪の館(石川町南山形)

南山形小学校前の県道274号線を石川方面400m走ると下りの道となり、左に道がカーブする。

そのカーブの北の比高30mほどの東西に長い岡中央部が館跡である。

ここは羽入田という集落であり、岡の南側に段々状に宅地となっている。

この集落自体が館跡である。その館跡に尾根に沿って東側からアプローチした。

しかし、そこはほとんど自然の山であり、館最上部はただの畑であったが、平坦で100m×40mほどあり結構広い。↓

畑の端には堀の痕跡と思われる溝があった。

この程度しか確認できない。

石川氏家臣 牧備中守の居館であったという。

御林の館(石川町南山形)

南山形小学校の西側の標高492.1mの三角点のある山の北側が館跡である。

ここへは小学校裏側の道を登って行けばよい。

車でも行ける。

|

その三角点のある場所であるが、「南っ子畑」という南小の畑になっている。

シーズン中はサツマイモなどを栽培していたようである。

この畑、南北100m、東西40mほどもあり広い。

周囲に土塁の残根のようなものがあるが、本物かどうか確認できない。

まほろんの地図を見れば、ここよりやや北側の斜面部に館の範囲が描かれている。

そこでそこに向かったのであるが、そこはただの自然の山であった。

おそらく館とはこの山の最高箇所に位置するこの畑なのであろう。

|