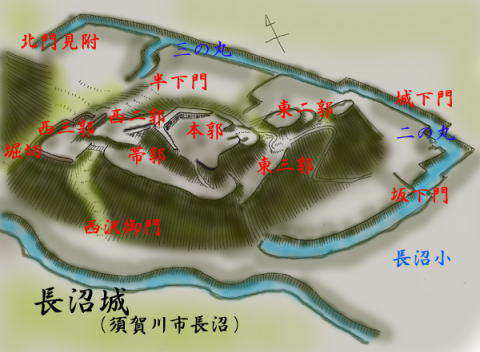

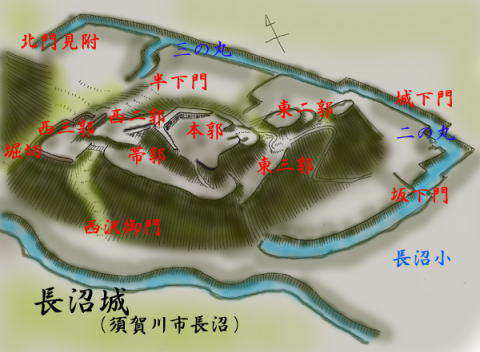

長沼城(須賀川市長沼)

千代城、牛臥城ともいう。

名前のとおり長沼氏がこの城の主人公かと思っていたが、長沼氏が登場するのは、この城の歴史の初期だけである。

戦国時代後期は、長沼氏の影は消えてしまい、この城は葦名、二階堂、伊達といった戦国大名間の領土戦争に翻弄され、これらの大名の家臣が城主となり、頻繁に交代した。

旧長沼町中心部北側、長沼小学校の裏山が城址である。

築城時期は今一つはっきりしないが、文応元年(1260)に長沼中納言隆時が日高見山に城を築いたことが最初とも、下野国長沼庄から当地に移ってきた長沼氏が南北朝時代に築いた城が最初ともいう。

各資料に長沼城の名が出てくるのは戦国時代になってからである。

当時、この地方は伊達、二階堂、葦名、白川結城、石川、畠山などの戦国大名が乱立し、特に福島中通地方に勢力を延ばそうとする会津の葦名氏にとっては、この地はその進出路にも当たる重要地点であった。

その逆に二階堂氏にとっては、葦名氏の進出を食い止める最前線の地でもあった。

長沼氏はその後、本拠を田島に移し、ここには支族がいたらしいが、その動向は分からない。

これらの戦国大名の勢力に飲み込まれていったものと思われる。

永禄5年(1562)には二階堂氏家臣須田氏が城主であったといい、永禄9年(1556)には、葦名領となり、その家臣新国貞道が城主となった。

葦名氏滅亡後は新国氏は伊達氏に下るが、長沼は須賀川の二階堂氏の領土となり、家臣の矢田野安房守が城主となる。

そこに奥州制覇を狙う伊達氏が攻める。

天正17年(1589)伊達正宗は、片倉小十郎を大将として攻めさせたが、桑名因幡をはじめとする二階堂氏の軍勢は果敢に戦い、伊達勢は撃退される。

これは第1には反伊達勢力による支援があり、補給路の確保ができていたこと。

第2に梅雨の時期であったため、周辺が湿地状態となり、攻めにくい状況ができたことが挙げられるが、堅城であったことに他ならない。

そして、最終的には、伊達勢は撤収する。

伊達氏最盛期の攻撃を撃退した実績を持つ城なのである。

現在残る姿は、その戦国時代のものではない。

戦国時代が終わり、伊達氏がこの地を去り、蒲生、上杉、再蒲生と支配者が変わり、その都度、整備が進められている。

上杉氏時代は信濃長沼城(これは偶然の一致である。)から移った島津忠直が入り、会津と白河を結ぶ要衝として重視された。

関ヶ原の合戦以後、会津が再び蒲生領となると(再蒲生時代)、長沼城には蒲生氏家臣、蒲生五郎兵郷治、玉井(稲田)数馬助等の武将が城代として配置され、元和元年(1615)の一国一城令により廃城となる。

しかし、蒲生忠郷が藩主の時代に徳川幕府に提出されたとされる元和二年(1617)作成の「会津領惣絵図」に長沼城の二層櫓が描かれていることや元和三年(1618)の記述が残る古絵図「長沼城古図」が現存することから、元和の一国一城令以後も建物は取り壊されることなく存続していたようである。

城の構造としては、永禄期の新国氏、豊臣秀吉による奥羽仕置以後の蒲生氏、上杉氏による増、改修築が成された結果、防衛拠点としての機能性を兼ね備えた現在の様な姿が完成したと考えられる。

城は北西から南東に延びた尾根先端部を利用しており、先端部の300m×200mを大堀切で分断し、ここが山城の部分である。

おそらく築城初期はこの山部分のみが城域であったと思われる。

戦国末期には山ろくにも城域が拡大し、最終的には裾野を含めて、400m四方となっており、裾野の最外郭には水堀があった。

主郭の標高は367m、低地が320mであるので、比高は50m弱である。

斜面の勾配はきつく、とてもよじ登れるものではない。

長沼小学校裏に駐車場があり、若干高くなっている。ここに各城址の解説板がある。

|

この駐車場の地が二の丸の地であり、小学校側が堀になっており、坂下門があったという。

東側に大手門に当たる城下門があった。二の丸は山ろくを北に続いており、北側に三の丸がある。

この部分は蒲生氏、上杉氏の時代に拡張されたものであろう。

中世は小学校付近に居館があったのであろう。

山の遺構群が本丸ということになるが、多くの曲輪群からなっている。

以下、山城部分は郭という中世城郭用語を用いて曲輪を説明する。

日高見神社のある最高地点が中世城郭でいう本郭であるが、駐車場からここまで行く道は、結構急勾配である。

この道が本来の登城路である。

この道から見る山の斜面の勾配は非常に急である。

山の先端部に小さな物見台のような曲輪があり、ここが「時の太鼓」と言われる曲輪である。

文字どおり、太鼓が置かれ時刻を告げていたのであろう。

その北西側に配水場となっている曲輪がある。

ここが東二郭である。

その南側の道を登る手前、本郭南直下の広い曲輪、東三郭に出る。ここは20m×50mほどある。

西側に8m高く、本郭西下の曲輪(帯郭)があり、本郭はさらに15mほど高い場所にある。 |

|

|

|

|

二の丸から見た主郭部。

右の道が登城路。 |

坂下門付近。左は一段低く長沼小。

その間に水堀があったらしい。 |

東三郭内。右上が本郭。左が帯郭。 |

本郭の神社社殿背後の石垣。

この付近が最高箇所である。 |

|

|

|

|

| 西二郭内部。西端に土塁がある。 |

本郭の石塁上から見た西二郭。

6m下にある。石垣が崩落していた。 |

本郭南端部。右下が帯郭となる。 |

本郭から見た帯郭。結構、広く平坦である。 |

本郭は南が広い台形状をしており、東西南北最大70mほどの広さがある。

郭内に大きな岩がいくつか見られるが、建物の礎石であろう。

北端に日高見神社の社殿があるが、結構寂れている。

この社殿の西側から北側(裏側)を回って東側に「コ」字型に石塁が覆う。

特に神社背後は3mほどの高さである。

この石塁に登って背後(北側)を見ると、下7mほどに曲輪がある。

ここが中世の西二郭である。

本郭側から崩れ落ちたと思われる岩が散乱している。木寄戸がこの石塁上にあり、ここから急な坂が西二郭に下っていた。

西二郭は東西40m、南北50mほどの広さであり、北側に土塁が、西側には本郭西下の曲輪、帯郭が続いている。

本郭西下の曲輪,帯郭の北端は堀切になっており、北側の西三郭とは橋で結ばれていたという。

西二郭の北下にも曲輪群(西三郭)が展開しているが、藪の上、折からの雨のため、行けなかった。

この山城部分は中世的な色合いが非常に強い。これらの曲輪群の北側が城の北端である大堀切である。

(長沼氏について)

長沼氏は秀郷流藤原氏小山氏の一族である。小山氏は鎌倉幕府創立の功で頼朝から下野守護となるが、二男宗政が下野国芳賀郡長沼を領して長沼氏を興したという。

長沼氏は長沼庄のほか陸奥・美濃・美作・武蔵などの諸国に所領を持っていた。

ここ奥州の地には観応3年(1352)本家の秀直が移住し、本領は庶子家に管理した。

南北朝の争乱では長沼氏は両方に分裂し、生き残りに成功する。

寛喜二年(1230)ころに長沼氏の一部(本家?)は会津田島に移住したらしい。

この後、長沼氏は上杉禅秀の乱、永享の乱、結城合戦に巻き込まれ、公方方について戦った。

この間、長沼秀宗は永享の乱で鎌倉で戦死するなどの損害を受けている。

秀宗の代には、本家が下野皆川に移り、皆川氏となる。そして会津田島領は一族が支配する。

以後の長沼氏とはここ奥州に残った一族をいうが、その子孫が奥州の戦国時代に巻き込まれることになる。

当然ながら会津を支配する葦名氏とは微妙な関係を持ち、享徳二年(1453)葦名氏の内紛では、葦名盛詮に反乱を起こした芳賀将監を討ち取っている。

また、長禄三年(1459)、長沼氏の所領であった三依郷を押領していた宇都宮氏に対して長沼氏は、葦名氏の強力を得て奪還している。

さらに明応四年(1495)、葦名盛高に反旗を翻した松本備前と伊藤民部を長沼盛秀が討ち取っている。

このころの長沼氏と葦名氏は同盟関係があったようである。

しかし、葦名盛舜の代になると葦名氏の相続問題に巻き込まれ両者は対立するようになる。

長沼豊後守実国も反対勢力加担し、盛舜と対立。葦名勢に惨敗し、永禄四年(1561)には葦名氏に屈服するが、その支配力は弱かったようであり、一定の自立性を維持していた。

しかし、葦名盛氏の代に葦名氏の勢力は強大化し、長沼実国の鴨山城も完全に制圧される。

しかし長沼盛秀の代になると葦名氏の力をバックに南会津最大の勢力となる。

盛氏が死ぬと、長年の外征等による歪が葦名氏内に噴出。

反乱の勃発、家内抗争が頻発して葦名氏の勢力は減退する。

佐竹義重の次男義広を養子に迎え、佐竹氏の力をバックに建て直しを図るが、混乱克服途上を伊達政宗に突かれ、家臣団がばらばらとなり、これが原因で、摺上原の敗戦で葦名氏は滅亡する。

会津領は伊達が支配するが、もともと伊達派であった長沼盛秀だけはいち早く政宗に帰順する。

しかし、同じ南会津の領主、山内氏勝と河原田盛次らは伊達政宗に対して徹底抗戦する。

これを長沼盛秀と伊達氏と攻撃するが、苦戦し、豊臣秀吉の「奥州仕置」までに南会津の完全制圧はできなかった。

小田原に参陣しなかったため、長沼氏も改易され、伊達氏に従ってこの地を去り仙台藩の藩士として続く。

(ふくしま県の城 参照)