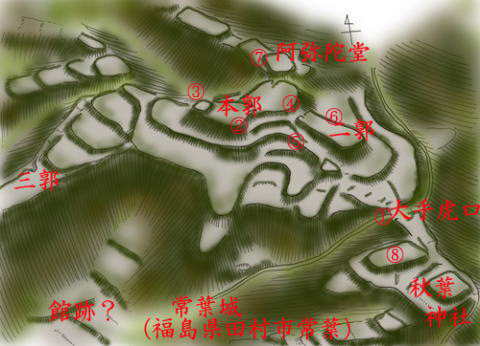

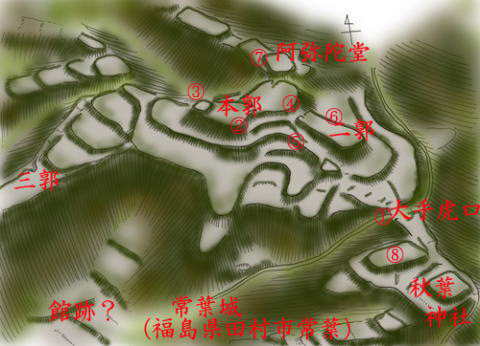

常葉城(田村市(旧常葉町)常葉)

別名「常磐城」あるいは「旭城」ともいう。

旧常葉町の中心街の東の標高536.4m、比高90mの山が城址である。

本郭にあやしい三層の天守が建つので、遠くからも場所は良くわかる。

あやしい天守があるので、山頂まで車で行けるのかと思うが、とんでもない。

車道は途中ではあるが、人家の庭で止まっている。おかげで庭をお借りしてUターン。

西下の幼稚園前の道に車を止め、ここから谷津沿いの道を歩いて登る。

この道は当時からの登城道であったらしく、この麓の地区の字名は「舘」である。

これからして居館の地であったと思われる。

|

この道沿いの途中に配水場と平場があるが、ここ付近に井戸があったらしい。

しばらく登ると二郭の南側の虎口の曲輪に出る。

この北側が城址である。

一方、この場所の南側は「早稲川館」という。

しかし、実質、「早稲川館」と「常葉城」は同一の城であり、1城別郭形式あるいは北城と南城の関係であったと思われる。

本郭まではこのから100m程度である。

本郭は草が刈られているが、他の曲輪は草茫々で荒れている。

あやしい天守も閉鎖されており、さびが目立つ。

バブル期に建てたものであろうが、バブル時代の遺構に成りつつある。

それにしても中世の城跡に白亜の天守風展望台というこの1パターンの発想はどこから来るのだろう。

せめて丸太組みの井楼型の物見櫓であったのなら理想的であるのだが。

訪れた時は誰もいなかった。

桜の木が多いので、春は花見で結構、客が来るのではないだろうか。

人が来るのはこの花見のシーズンくらいだろうか。 |

この城は、段郭主体の古い形式の城といった感じである。

本郭は東西40m、南北最大30mほどの西洋なしのような形をしており、北西端に土壇のようなものがある。

ここに井楼型の物見櫓があったのではないだろうか?

その南に例のあやしい天守が建つ。

本郭の周囲には帯曲輪が2重程度に巡る。

本郭の東側下4mに一段大きな腰曲輪がある。40m×30mほどの広さである。

その南が二郭である。南北50m、東西20mほどの大きさであるが、内部は荒れている。

腰曲輪の北側は堀切になっており、北側に阿弥陀堂の曲輪がある。ここから北西の尾根筋に曲輪群が展開する。

虎口南側の早稲川館は林であり手前の曲輪にしか行っていないが、結構荒れているようである。

|

|

|

|

①大手虎口である。

左手が秋葉神社方面。 |

②本郭に建つあやしい天守。

落城寸前。 |

③あやしい天守の北側に城址碑と

土壇らしきものがある。 |

④本郭東の腰曲輪から二郭を見る。 |

|

|

|

|

⑤本郭虎口から見た大手虎口方面。

左が二郭。右手に腰曲輪が重なる。 |

⑥二郭内部は草茫々。 |

⑦本郭東の腰曲輪から見た阿弥

陀堂の曲輪。間に堀切があるのだが・・。 |

⑧大手虎口南側の曲輪切岸。 |

この城は、鎌倉末期の文永11年(1274)、熊谷次郎直実の子孫、直則が国司陸奥田村庄司の許から移り、築城したとされる。

その後、城主は熊谷氏、常磐氏、石沢氏と変遷し、三百余年続いた。

石沢氏は田村氏に従属し、田村領の東、対相馬の境目の城であったようである。

石沢修理亮が城主の時、天正17年(1589)、相馬、岩城連合軍が田村氏の内紛に乗じて侵攻、攻撃により落城し、石沢氏以下100騎の家臣が戦死したという。

その後、廃城となったという。

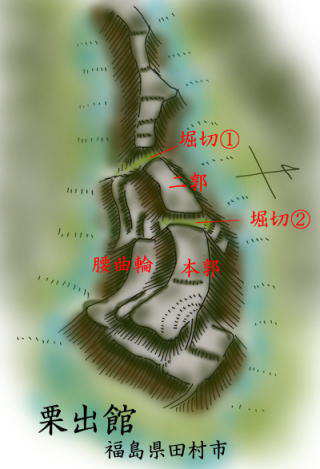

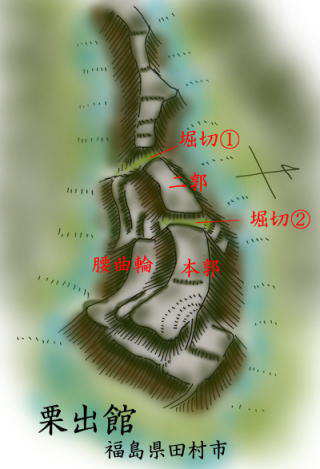

栗出館(田村市(旧大越町栗出)

この城は別の意味で危険な城である。特に磐越自動車道を走るドライバーにとっては事故を起こす要因になるからである。

城の東を磐越自動車道が高架でとおるが、城が一望の元に見えるのである。

一目、目を引くこの姿は、必ず脇見運転を誘発する。

極めて危険である。路の脇に当地、福島出身の「伊東美咲」が立っているのと同じである。

城の別名を「沢目木城」ともいう。

磐越自動車道を小野方面から三春方面に走行し、新風越トンネルを抜け1㎞ほどすると、右手(西側)に段々になった非常に目立つ丘が目に入る。

丘には桜の木程度しかないため、曲輪の形がくっきり認識できる。

切岸の勾配の鋭さがすばらしく。とてもよじ登れるものではない。思わずため息がでるような風景である。

これが「栗出館」であるが、地元では単に「館(たて)」としか呼ばれていない。

「栗出館」という名は、どうもこの地の大字名を採っているだけなのかもしれない。

なお、この地の小字は、ずばり「舘」である。

地元が大切に管理しており、遺構もほぼ完全に残っている。

|

この館に行くには磐越自動車道小野ICから国道349号線に入り、船引方面に6㎞ほど走行する。

風越トンネルを過ぎ、1㎞ほど走ると桜で有名な永泉寺が左手に見えるが、そこから北東側に半島状に延びる丘である。

この西側から見ても、この丘はやたら目立つ。

なお、永泉寺の桜はあの有名な三春の滝桜の兄弟桜といわれ、栗出館に植えられている桜もこの桜にちなんで植えられたものという。したがって、城址は春は花見の名所でもある。

西側の国道349号線から北東側に300mほど半島状に丘が延び、この丘が館跡である。

丘の周囲は水田などの谷津であり、丘の先端部ほど高く、かつ広くなる「しゃもじ形」をしている。

先端の主郭部の比高は15mほどあるが、西側の丘の付け根部の比高は7mほどしかなく、幅も20mほどしかない。

その付け根の細い丘の途中に深さ4mほどの鋭い堀切がある。

この堀切の西側も城郭っぽい感じであり、ここも曲輪であったと思われる。

したがって、さらに西側の国道349号線付近にも堀切が存在していたのではないだろうか。

堀切の東側が主郭部である。主郭部は長さ200m、幅130m位の楕円形である。

堀切の東に長さ30mほど、比高10mほどの曲輪があり、その東に箱堀状の堀切がある。

この堀切は斜面を竪堀状に下るのではなく、数段の曲輪となっている。その東が本郭である。

本郭は南から見ると「へ」の字形であり長さは100m、幅は30mほど、比高が15m位である。

内部はフラットであるが、北東端が若干虎口状になっている。

ここから北東端下の曲輪に下る道が付いている。

さらにその下の曲輪から先端部に下る道がついている。

一方、本郭の南側に2段の曲輪がある。上側の曲輪は犬走程度のものであるが、下側の曲輪の幅は20mほどある。

下から見るとこの曲輪の切岸は絶壁状の鋭さである。 |

田村領の最南端の城砦であり、田村48舘の1つである。

この南側は岩城領である。境目の城であった。

城主は、田村氏の家臣、門沢左馬之介と伝えられている。

天正12年3月6日、岩城氏の攻撃を受け落城し、城代の対馬守秀憲が討ち死にしたと伝えられている。

|

|

| 北側から見た主郭部。先端に本郭があり、堀切②をはさんで二郭がある。 |

西側部分は細尾根状になっている。写真は堀切①付近。 |

|

|

|

| 堀切①を北西側から見る。 |

二郭は南西側にカーブしている。 |

先端部から北側の切岸を見る。 |

|

|

|

南側には谷津がある。右が城址。

腰曲輪が見える。 |

南側の台地から見た本郭。平坦であり、

下に2段の腰曲輪が見える。 |

城址東端の登城路。

腰曲輪を経て、本郭まで登ることができる。 |