神指城(会津若松市)

上杉景勝が徳川家康との戦いに備えて築城したと伝えられる幻の巨城である。

会津若松市の北西3㎞、阿賀川の東岸の水田地帯にある。

ほとんど何も残っていないといわれるが、意外にも二の丸四隅の土塁と本丸部分の土塁はかなり残存している。

これは驚きであった。

上杉景勝が家康との戦いに備えて築き始め、関が原の合戦後、工事を止め、そのまま廃城になったという。

しかし、築城の発端はどうもそうではなさそうであり、単に新領の支配拠点とするために築こうとしたらしい。

|

会津若松城では城下町がすでに完成しており、山が東に迫っており、拡張する余地が少なかったことから、城の位置を西にずらし、会津若松までをつなげた大都市を造り、奥州の経済の中心都市にしようとしたことが目的であったようである。

この時期が関が原と重なり、この城を家康が会津攻めの口実にしたため、あたかも対徳川の城のように言われるようになったのであろう。

上杉氏は、会津に攻め込まれた場合の最終的防衛拠点は向羽黒山城と決めていたようであり、慶長3年(1598)3月、上杉景勝は越後より120万石で会津に入った直後、ここをまず第一に整備している。

慶長3年 8月豊臣秀吉が死去するが、すでにこの頃、神指城築城の構想はあったようである。

領内では築城場所捜しが行われ、慶長4年(1599)には築城場所が選定され、縄張りの構想が練られたのであろう。

慶長5年(1600)2月、景勝が直江兼続に神指城の築城を指示。

予定地内の住居を移転させ、5月より、二の丸の工事を領内の人夫約12万人を動員し開始。

6月には本丸と二の丸の土塁と石垣、水堀と門が完成する。

しかし、風雲急を告げ、6月10日築城を中止し、会津侵攻の気配を見せる徳川家康に対する臨戦態勢を命じる。

|

神指城の築城が、家康の言い掛りのネタになった。

この言い掛かりに対する反論文書があの有名な「直江状」である。

7月24日、家康は小山まで軍を進め、白石城を伊達政宗が攻め落とす。

7月25日家康は小山会議で石田三成らの征伐を決意し、軍を江戸に返すため、会津が戦場になることは結局なかった。

|

|

|

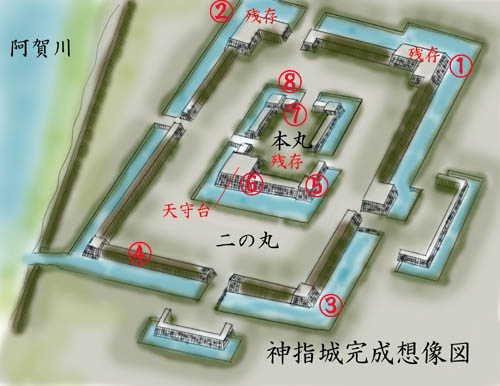

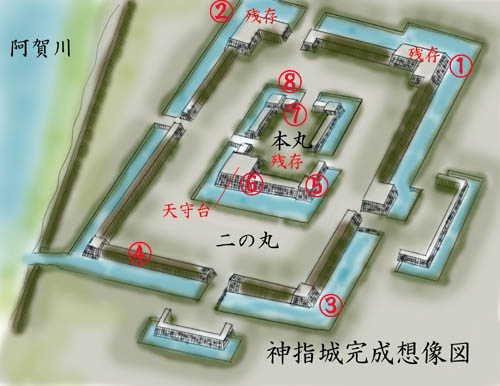

| ①二の丸北東端の土塁櫓台跡。 |

②二の丸北西端の土塁櫓台跡。 |

③二の丸南東端の土塁櫓台跡。 |

|

|

|

| ④二の丸南西の残存土塁。 |

⑤本丸南東の櫓台 |

⑥本丸南、水田は堀跡 |

|

|

|

| ⑦本丸内部は畑となっている。 |

⑧本丸(左)北の堀跡 |

⑨ ④の土塁上に建つ如来堂 |

神指城の面積は会津若松城の2倍の約55haであったという。

石垣造りの本格的な近世城郭を考えており、石垣材は東山の天寧から運んだ。

その道は今でも「石引き道」と言うそうである。

|

直ぐ西に阿賀川が流れ、洪水の心配があり、素人目には必ずしもここが城を築く適地とは思えないが、ここを選んだ理由は水堀とすることと、防衛を兼ねた運河を城下に造るためであったらしい。

当然、その運河が堀の役目も持ち、総構となったのであろう。

本丸は総石垣を想定していたようである。

『旧事雑考』によると本丸は、東西100歩(約180m)、南北170歩(約300m)、塁幅6丈(18m)、高さ3丈5尺(10.5m)、東、西、北に門を置き、四方を石垣で囲み、23歩(42m)の幅の水堀が廻っていたという。

二の丸は、東西260歩(約480m)、南北290歩(約530m)、塁幅9丈(27m)、高さ2丈5尺(7.5m)、四方に門を置き、20歩(約36m)(注、「歩」は「間」と同じであり、1歩=1間=1.82m)の水堀が廻っていたという。

ほぼ四角形をした輪郭式の城であり、完成した城のイメージとしては山形城のような感じではなかったかと推定される。

しかし、このような平地の単純形状の城は、政庁ならともかく戦闘には不利である。

あくまでも支配者が領民に対して見せるための城である。

この点からも対徳川の城という説は否定されよう。

本丸部分に残存する土塁は高さ8mほどあり、二の丸北東①の高瀬の大木付近で高さ6mほどある。

高瀬の大木付近は、城の鬼門にあたり、ここに櫓を建てる予定であったようである。

したがってこの付近の土塁幅は広く40m程度の巨大さである。

|

ちなみにこのケヤキの大木は樹齢600年というものであり、築城当時樹齢200年あった訳である。

それなら、もともとこの部分は土塁状になっていたということになり、この部分はより古い城館の一部か、古墳を利用した可能性もある。

現在、ここに本丸から運んだという石垣用の石が3つ置かれている。

北西端の土塁②、南東端の土塁③も残存している。

南西側の土塁④については50m以上にわたって残っている。幅が20m程度もある重厚なものである。

今はここに如来堂⑨が建つが当時は、長屋櫓があったのかもしれない。

本丸部は周囲に土塁が残り、櫓台跡が南東側⑤と南西側に残る。堀跡は水田になって残る。⑥、⑧

南西側の櫓台は大きく天守台という説もある。

北西端⑥が天守台だったともいうが、そこは櫓台はない。城の象徴であるため、故意に破壊されているかも知れない。

廃城時には本丸の石垣は完成していたらしいが、この石のほとんどは、会津若松城の拡張整備用に持ち去られてしまい、一部は地元の民家の庭石に転用されたということである。

虎口もちゃんと確認できる。

しかし、現在も運びきれなかった一部の石垣の石は残っている。

本丸内部は畑であったが、現在ではあまり耕作はされていない感じであった。周囲は土塁に囲まれている。

二の丸にどの程度の石垣があったのかは不明である。

門部分は石垣であったという説があるので、やはり完成した姿は「山形城」である。

もしかしたら最上義明はこの城を伝え聞いて、あるいは実際見て、山形城の整備を考えたのかもしれない。

|

なお、余談であるが、戊辰戦争の時、この城跡付近に駐屯していた新選組の生き残りである斉藤一以下、20数名が新政府軍と戦っている。

明治元年(1868)のことである。

駐屯場所は二の丸南西の土塁④上にある如来堂⑨であった。

そこを新政府軍が奇襲攻撃し、多くの戦死者を出したという。

ここに新撰組がいたのは、会津藩にとっては迷惑者の新撰組残党を郊外のこの場所に隔離していたともいう。

奇襲を受けたというので、酒を飲んで酔っ払っていたところを襲撃されたのではないかと思う。

皮肉ながら、城本来の想定事象である合戦は270年後に起こった訳である。

しかし、間が抜けた話である。

なお、この戦いの当事者、斉藤一は戦いを生き残り、大正まで生きたという。

左は①の高瀬の大木がある土塁上から見た東の磐梯山方面である。

歴史にイフがあったなら、この水田地帯に市街地が広がっていたはずである。 |

代田館(会津若松市河東町代田)

代田館(荒木館とも言う。)は、JR磐越西線堂島駅の北西1,2kmほどの所にあった。

方50mほどの単郭方形の居館であったと思われる。 現在、内部は民家となっているが、周囲には土塁が巡らされている。

西側と北側には水堀の跡も見られるようで、一辺が50mほどの単郭方形の館であったものと思われる。

南側は道路となって堀は失われている。

館は、北田城主の北田氏の一族であった四郎宗胤がこの地に入部して居館を築き、荒木氏を名乗ったのに始まる。

荒木氏の滅亡後は三瓶氏、高橋氏らが居館とした。

さらにその後、葦名盛氏に攻め滅ぼされ、天正年間には葦名氏配下の荒井経政の居館になったという。

|

天正17年に葦名氏が滅亡した後も荒井氏はこの居館に居住し、近世を通じて、代田村の名主であったという。

写真は北西側から見た館跡、土塁があるのだが・・・・木で見えない。 |

航空写真は国土地理院が昭和51年に撮影したものである。

島村館(会津若松市河東町福島)

島村館は、会津若松市北部、北に日橋川に臨む地にある福島地区島名集落内にある館である。

|

館は東西50m、南北90mほどのやや歪んだ長方形をしており、水堀が良く残る。

内部は民家である。

この地で名主を務めた伴野氏の館であり、庄屋屋敷でもある。今も子孫が住む。

伴野氏は南北朝時代に、足利尊氏に仕え、尊氏が天龍寺に参詣した際には、その御供衆の一人であったという。

信州佐久の伴野氏の流れであろうか。

その後、伴野伯耆守重清は、葦名直盛に従って会津に入部、ここに居館を置いたという。

以後、代々葦名家臣であったが、天正17年(1589)葦名氏が滅亡に伴い、帰農して名主となったという。

なお、航空写真を見ると外郭の道路も方形であり、水路もある。

本来は二重方形の館であった可能性もあるかもしれない。 |

|

|

| 館南東隅の土塁と水堀 |

館南側に虎口があり庄屋屋敷の門がある。 |

航空写真は国土地理院が昭和51年に撮影したものである。

藤倉館(会津若松市河東町藤橋)

会津若松市街地方向から県道69号線を北上、磐越自動車道の下を潜り、さらに1km北上すると右手に延命寺がある。

寺の南の道を入り、磐越西線の踏み切りを越え、そのまま進むと、道は行き止まりとなる。

その行き止まりの北が藤倉館であり、「藤倉の館」という解説板がある。

50m四方ほどの大きさの方形の館跡であり、内部は民家、周囲には水堀が残る。

北側、東側、西側には土塁が残る。建久3年(1192)に、佐原義連の孫、三郎左衛門盛義が築き、盛義は藤倉氏を名乗ったという。

|

館南東側の水堀と土塁 |

館内部は民家である。道路がそのまま虎口。

左側の土塁は湮滅している。 |

|

藤倉館の東に、皆鶴姫の墓がある。

彼女は源義経との悲恋伝説に登場する。その内容は

「京で平家打倒を願う義経は、鬼一法眼の兵法書を学ぶために、義理の娘皆鶴姫に近づき恋仲になり、義経は兵法書をひそかに写し取ることに成功するが、平清盛に気づかれ奥州へ逃げる。

姫は、義経の後を追って藤倉まで来るが、ここで絶望し、難波池に身を投げる。

後日、義経は、磐梯町の大寺でこれを知り、姫を池のほとりに葬って墓を築いたとされる。

義経に再会できず亡くなった皆鶴姫は、他の人にはこのような別離の気持ちを味合わせたくないとして、参詣する人に良縁を授けると今日でも信じられているという。」というものである。

全国各地にある義経伝説の1つであるが、さすが日本史に残る英雄伝説の主人公である。

しかし、彼は静御前もそうだが、女性に係る伝説が多く、彼を追う女性の悲劇が多い。

プレイボーイだったのか、スケベだったのか?「ぶ男」だったという話も残るが・・・。 |

航空写真は国土地理院が昭和51年に撮影したものである。